耦联剂-水泥乳化沥青混合料的成型方法及抗压强度研究*

2015-04-18李元元李闯民

李元元 李闯民 刘 安

(长沙理工大学交通运输工程学院 长沙 410004)

0 引 言

路面工程中运用最多的2种材料即为沥青混凝土和水泥混凝土,两者各有优缺点,沥青混凝土高温变软、施工过程污染环境,水泥混凝土接缝不易布置.水泥乳化沥青混合料的提出,得益了两者性能的优点,早期强度高、开放交通快,且施工方便、快捷、全时.但水泥乳化沥青的胶凝材料包括有机的乳化沥青和无机的水泥[1],如何保证2种胶凝材料之间,以及胶凝材料与集料的良好粘附至关重要.研究表明[2],良好的胶凝材料-集料界面结构,能够改善水泥乳化沥青混凝土的路用性能.界面改性剂耦联剂,其分子存在亲无机和亲有机两种基团[3],耦联剂的添加能够在集料、矿粉和水泥净浆表面形成一层偶联层[4-8],使其表面“有机化”,增强亲油性,降低亲水性[9-10],从而增强与有机高分子(乳化沥青)的黏结.

文中分别采用常温和高温养生48h的马歇尔试件的马歇尔稳定度试验评定水泥乳化沥青混合料的早期和后期马歇尔力学性能,并测定常温养生7d的旋转压实试件的单轴抗压强度.通过正交试验方法,分析耦联剂用量、沥青用量及水泥掺量对马歇尔试件早期、后期马歇尔力学指标以及旋转压实成型试件(常温7d养生)的单轴抗压强度的影响情况,重点分析耦联剂用量的影响.对比马歇尔试验和单轴抗压强度试验结果,综合考虑混合料的高温、低温性能及经济性,推荐添加耦联剂的水泥乳化沥青混合料的原材料(耦联剂、乳化沥青及水泥)的适宜掺量.并对比旋转压实1次成型试件和2次击实成型马歇尔试件的空隙率,验证2次击实能否使试件更加密实.从而确定添加耦联剂的水泥乳化沥青混合料原材料的适宜掺量和马歇尔试验力学参数和单轴抗压强度的变化规律,并确定是否有必要采用2次击实成型.

1 原材料及原材料试验

试验用耦联剂为KH-550硅烷耦联剂.乳化沥青为阳离子乳化沥青,依据JTG E20-2011 T0658试验确定为慢裂型.乳化沥青(或蒸发残留物)技术指标见表1.由于火山灰水泥与普通硅酸盐水泥相比,不利于乳化沥青的破乳[11],本次选用普通硅酸盐水泥,初凝时间140min.集料的技术指标均符合规范要求,则不一一列举.

表1 胶结料技术指标

2 配合比下交试验设计

集料共分为9.5~19,4.75~9.5mm和0~4.75mm 3档,配合比为9.5~19mm∶4.75~9.5mm∶0~4.75mm∶矿粉=23∶27∶48∶2,合成级配见表2.乳化沥青、水泥及耦联剂的用量选择4个水平,实验方案采用正交法设计,见表3.表3中的百分比均为与集料总质量的比值,乳化沥青油石比为沥青乳液(包括乳液中的水)与集料总质量的比值,表中的耦联剂实际为m(耦联剂)∶m(水)=1∶3的耦联剂水溶液.

表2 矿料合成级配

表3 正交试验设计L16(43)

3 拌和、击实与养生

为保证混合料充分拌和,特制定混合料拌和步骤:将矿料投入拌和机干拌60s;然后加入水泥和矿粉,拌和60s,防止粉状的水泥和矿粉遇液体的沥青和耦联剂后成浆不易分散;最后加入乳化沥青和耦联剂拌和60s;总体拌和时间共180s.

乳化沥青混合料需经过沥青破乳与水分离、沥青与集料粘附和水分蒸发的过程,在此过程需经过交通荷载的补充压实和自然环境作用,形成最终强度.为了模拟该过程,特将马歇尔试件双面75次击实过程分2次完成,即先双面击实50次,养生4h后再击实剩余25次.2次击实时间间隔选择4h,主要是考虑到水泥的初凝时间.本次试验用水泥为普通硅酸盐水泥,试验确定初凝时间为140min,为防止将已经形成初期强度的水泥石再次击碎,2次击实间隔时间理论上应小于初凝时间,但是试验过程发现仅间隔2h击实时确实仍有较多液体流出,击实效果不佳,故综合考虑将2次击实时间间隔设定为4h.

马歇尔试件养生分为2种方式:常温养生;高温养生.每组试验成型6个试件,3个用于常温养生,3个用于高温养生.常温养生将试件至于25℃室温,模内养生24h后脱模,模外继续养生24 h;由于环境温度高于60℃后,将会阻碍水泥的水化过程[12],本次试验将高温养护温度设定为60℃,模内养生47~48h后脱模,冷却至室温.

用于测定单轴抗压强度的试件,采用旋转压实仪成型100mm×100mm的圆柱体试件,每组混合料成型3个试件,旋压次数100次,1次旋压完成.模内常温养生1d,模外常温养生6d.

4 马歇尔力学指标及空隙率分析

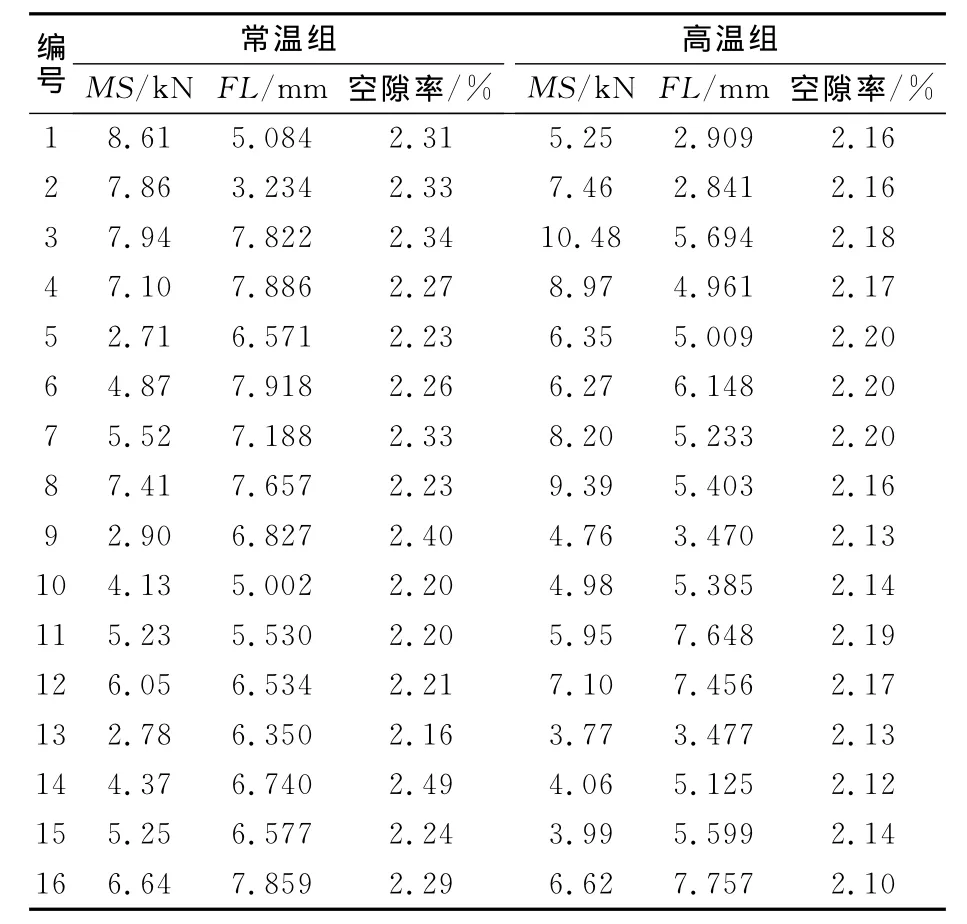

按照JTG E20-2011T0709的方法进行马歇尔实验,其中常温组试验温度为25℃,高温组试验温度为60℃,马歇尔试验结果见表4.马歇尔试件空隙率采用表干法测得.常温组试件主要用于确定水泥乳化沥青混合料早期性能,高温组试件主要用于模拟混合料铺筑于现场后,经过近一个月的自然环境、车辆补充压实作用,内部水分基本散失、混合料呈密实状态,定义为后期性能.

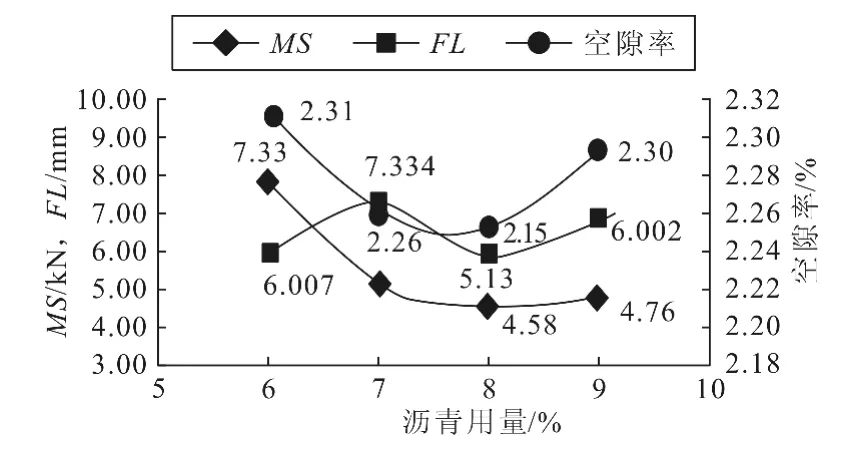

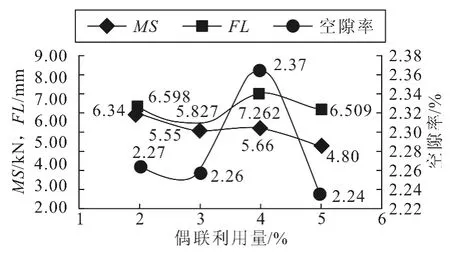

计算各因素的极差,结果见表5.绘制乳化沥青用量、水泥掺量和耦联剂用量与马歇尔力学参数和空隙率的关系图,见图1~6.

表5的极差数据知,对常温组马歇尔试件的MS,FL和空隙率影响最大的因素分别为乳化沥青用量、水泥掺量和耦联剂用量;对高温组马歇尔试件的MS,FL和空隙率影响最大的因素分别为乳化沥青用量、水泥掺量和乳化沥青用量.

表4 常温及高温组马歇尔力学指标及空隙率

图1 乳化沥青用量对马歇尔力学参数和空隙率的影响(常温)

由图1可见,随着乳化沥青含量的增加,MS稳定度呈降低趋势,降幅较大,8%乳化沥青含量与6%相比,降低41.9%.原因是随着乳化沥青的增加导致试件含水率增大、自由沥青含量增加,经48h常温养生后仍有较多水分残留,影响了试件早期强度的形成.但8%乳化沥青含量对应的最小MS也比规范推荐值3kN[13]要大,6%对应的最大MS超过了推荐值2倍,表明此时已有足够的强度予以开放交通.而FL受乳化沥青用量的影响较小,仅有小幅增大,在5.973~7.334mm变化.空隙率随乳化沥青用量的影响也较小,最大值与最小值仅相差0.06%.

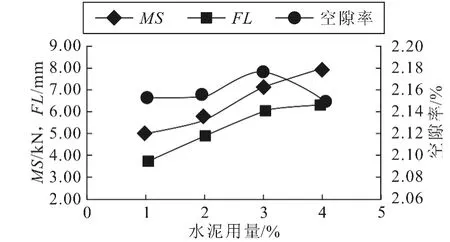

图2 水泥掺量对马歇尔力学参数和空隙率的影响(常温)

图3 耦联剂用量对马歇尔力学参数和空隙率的影响(常温)

由图2可见,随着水泥掺量的增加MS单调递增,4%的水泥掺量与1%用量相比MS增长60%,表明水泥的添加对乳化沥青混合料早期强度的提高有着绝对的优势,试件早期MS均远大于3kN,平均每添加1%的水泥MS增大约0.85 kN.空隙率随水泥掺量的变化,差异不大,最大值与最小值仅相差0.07%.同时由表5知对常温试件FL影响最大的因素为水泥掺量,水泥掺量的变化使得流值最大值与最小值相差1.76mm,相差不大,说明水泥乳化沥青混合料常温组FL的变化均不显著.

表5 正交试验MS,FL和空隙率影响因素的极差

由图3可见,随着耦联剂用量的而增大,MS呈降低趋势,原因是常温养生试件48h后进行马歇尔稳定度试验时,试件内部的水分并没有散失完全,耦联剂的添加增加了总的液体含量,故对试件早期强度的提高没有明显优势.随着耦联剂用量的变化FL和空隙率的变化不显著,最大值最小值分别相差仅为1.435mm,0.13%.虽然图中看起来空隙的波动较大,原因是空隙率坐标Y轴的分度值很小,为0.02%,所以很小的变化反映在图上就较明显.

由图1~6的空隙率数据,可见图1~3的常温组空隙率范围(平均值2.28%)分别为2.25%~2.31%,2.25%~2.32%和2.24%~2.37%,图4~6的高温组空隙率范围(平均值2.16%)分别为2.12%~2.17%,2.15%~2.18%和2.15%~2.17%,空隙率都不大,且试件密实,空隙较稳定、波动不大,说明采用2次击实的方法能够确保混合料成密实状态.且常温组试件空隙率均大于高温组试件空隙率,平均值相差0.12%,原因是高温养生的试件,在第1次与第2次击实的间隔时间内,高温养生的时间水分散失更多,2次击实后也更密实.

综合以上分析结果,考虑到沥青混合料的高温稳定性、低温性能及疲劳性能、经济性,推荐沥青用量为7~8%,水泥掺量为2~3%;耦联剂用量为4%.

图4 乳化沥青用量对马歇尔力学参数和空隙率的影响(高温)

图5 水泥掺量对马歇尔力学参数和空隙率的影响(高温)

图6 耦联剂用量对马歇尔力学参数和空隙率的影响(高温)

5 单轴抗压强度及空隙率分析

进行单轴试验的目的是,验证耦联剂的添加对水泥乳化沥青混合料7d单轴抗压强度的影响;并验证2次击实成型试件与1次旋压成型试件的空隙率情况有无差异,从而确定有无必要采用2次击实方法;最后以单轴抗压强度为目标,推荐最优配合比方案,与马歇尔试验确定的最优方案进行比较,最总确定添加耦联剂的水泥乳化沥青混合料配合比设计方案.

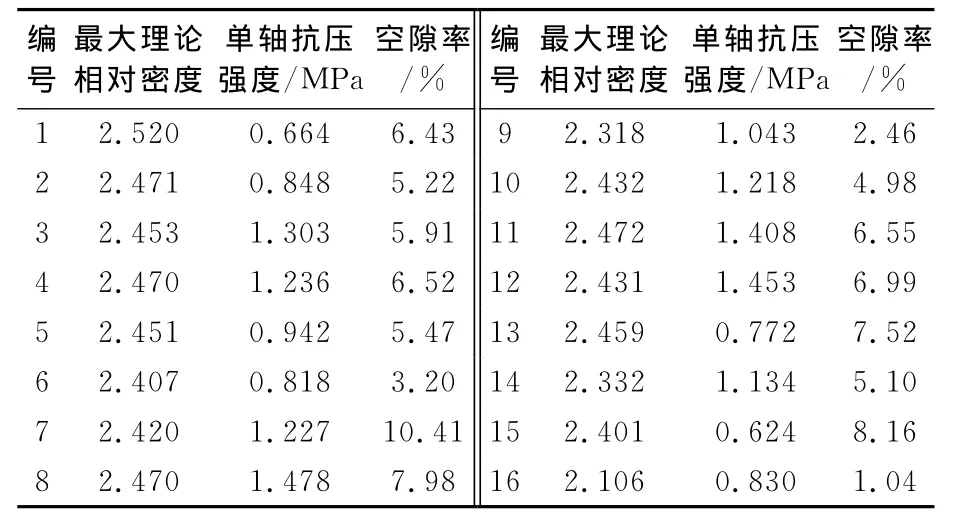

单轴抗压强度试验,按照JTG E20-2011 T0713的方法,20℃下以2mm/min的加载速率测定单轴抗压强度,试验结果见表6.各因素的极差见表7.绘制各影响因素与单轴抗压强度和空隙率关系图,见图7~9.

表6 旋转压实成型试件空隙率及单轴抗压强度

表7 正交试验单轴抗压强度和空隙率影响因素极差

表7极差数据知,对旋转压实成型试件的单轴抗压强度、空隙率影响最大的因素分别为乳化沥青用量、水泥掺量.

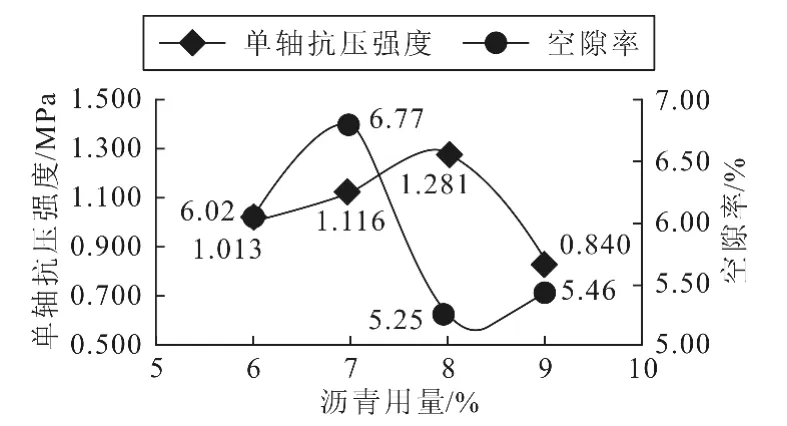

图7 乳化沥青用量对旋压成型试件的单轴抗压强度和空隙率影响

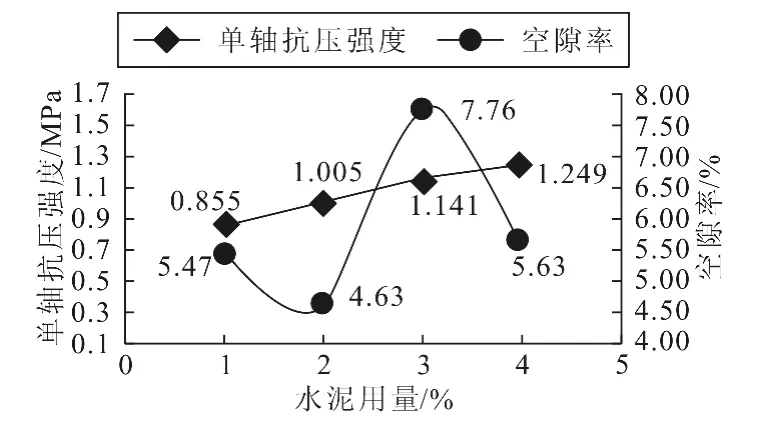

图8 水泥掺量对旋压成型试件的单轴抗压强度和空隙率影响

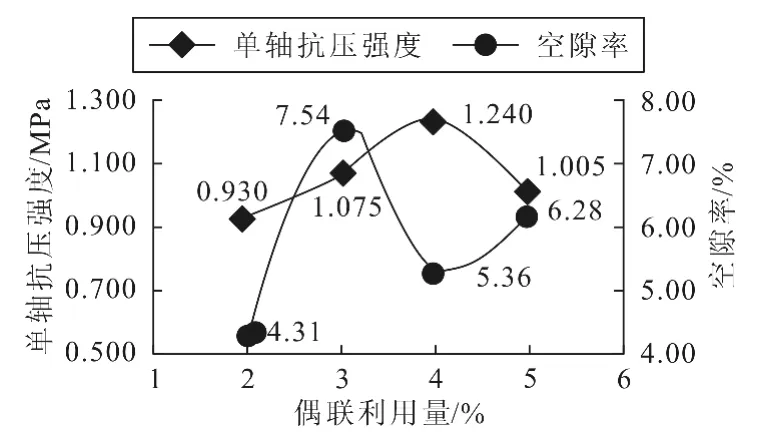

由图7~9知,旋转压实依次成型的试件空隙率均较大,平均值为5.87%,而采用二次击实的马歇尔试件常温组和高温组空隙率平均值分别为2.28%,2.16%.原因是,与2次击实方法相比,旋

转压实成型试件内部人残留有较多水分,待水分散失后,则表现为残余空隙较大.表明,采用2次击实能够较好的模拟混合料铺筑现场后的水分散失过程中仍接受车辆的补充压实过程.

总结单轴抗压强度试验,推荐添加耦联剂的水泥乳化沥青混合料原材料适宜掺量为:乳化沥青7%~8%,水泥2%~3%,耦联剂水溶液为4%,此方案与马歇尔试验确定的适宜掺量一致.

图9 耦联剂用量对旋压成型试件的单轴抗压强度和空隙率影响

6 结 论

1)随着耦联剂用量的而增大,常温组马歇尔试件MS呈降低趋势,原因是常温养生试件48h后进行马歇尔稳定度试验时,试件内部的水分并没有散失完全,耦联剂的添加增加了总的液体含量,故对试件早期强度的提高没有明显优势.

2)高温组常温组马歇尔试件MS均在6kN以上,耦联剂含量在2~4%范围内时,MS呈增大趋势,4%对应的MS比2%增加19.1%,当用量大于4%后,MS则开始降低.

3)常温组马歇尔试件空隙率均大于高温组,平均值相差0.12%,原因是高温养生的试件,在第1次与第2次击实的间隔时间内,高温养生的时间水分散失更多,2次击实后也更密实.

4)随着耦联剂用量的增加,同高温组的MS趋势相同,单轴抗压强度呈先增大后降低的趋势,原因为适量的耦联剂用量,能够改善有机胶结料沥青同无机胶结料和集料的界面接触条件,增强了单轴抗压强度;过量的耦联剂在混合料内部发生了凝聚现象,随着乳化沥青的破乳,凝聚物吸水膨胀,导致抗压强度降低.

5)与2次击实方法相比,旋转压实成型试件内部人残留有较多水分,待水分散失后,则表现为残余空隙较大.表明采用2次击实能够较好的模拟混合料铺筑现场后的水分散失过程中仍接受车辆的补充压实过程.

6)单轴抗压强度试验确定的原材料适宜掺量为:乳化沥青7%~8%,水泥2%~3%,耦联剂水溶液4%,与马歇尔试验确定的适宜掺量一致.

[1]WANG Zhenjun,WANG Rui,WANG Qiong,et al.Study of mastic-aggregate interfacial adhesion in cement emulsified asphalt mixture based on the discrete element method(DEM)[J].Advanced Materials Research,2012:367-370.

[2]王振军.水泥乳化沥青混凝土浆体-集料界面区结构与性能研究[D].西安:长安大学,2007.

[3]LI Wei,HUANG Zhen,WANG Xiaochu,et al.Proportion of tensile strength and compressive strength of the Crumb rubber concrete modified by silane coupling agent[J].Advanced Materials Research,2014:1520-1523.

[4]苏达根,何 娟,张京锋.硅烷耦联剂对沥青与石料及水泥胶砂界面的作用[J].华南理工大学学报:自然科学版,2007(2):112-117.

[5]何 娟,苏达根,张京锋,等.硅烷耦联剂改善沥青与石料及水泥砂浆界面作用研究[J].中南公路工程,2007(4):23-28.

[6]硅烷耦联剂对沥青阻燃剂表面改性研究[J].公路,2009(11):160-164.

[7]CHEN Huiqiang,TANG Boming.Surface modification of fire-retardant asphalt with silane coupling agent[J].Journal Wuhan University of Technology,2012(4):310-315.

[8]张爱勤,宫本辉,郝秀红,等.钛酸酯耦联剂改善花岗岩与沥青粘附性的研究[J].中外公路,2008(6):176-181.

[9]刘东亮,王 龙,范璐璐.废旧橡胶颗粒界面处理及对水泥混凝土路用性能的影响[J].公路,2008(10):176-181.

[10]XIAO Jingjing,SHA Aimin,JIANG Wei,et al.Performance test of cement emulsified asphalt mixture[J].Chang'an Daxue Xuebao,2014(3):22-28.

[11]于永生.掺加水泥的乳化沥青冷再生混合料设计方法与使用性能[D].长沙:湖南大学,2008.

[12]李 江,陈忠达,封晨辉.水泥-乳化沥青混合料配合比设计试验方法研究[J].公路交通科技,2004(9):31-33.

[13]中华人民共和国交通部.JTG F40-2004公路沥青路面施工技术规范[S].北京:北京人民交通出版社,2004.