产妇产后出血的临床分析

2015-04-18余俊峰朱凤琴

余俊峰 朱凤琴

产妇产后出血的临床分析

余俊峰 朱凤琴

目的 探讨产后出血的各种高危因素、病因及相关预防措施,减少产后出血的发生率,降低孕产妇病死率。 方法 2008年1月1日至2010年12月31日在合肥市第二人民医院分娩发生产后出血的产妇为232例、2011年1月1日至2014年12月31日分娩发生产后出血的产妇为178例,回顾分析产妇临床资料、产后出血的高危因素及病因。结果 两个阶段产后出血部分病因构成比例稍有变化,高龄、巨大儿、产次、妊娠合并症是产后出血发生的相关危险因素(P<0.05),而分娩方式与产后出血的差异无统计学意义(P>0.05)。结论 产科需加强孕期管理,正确评估产后出血的高危因素及病因,积极采取预防措施,降低产后出血发生率, 降低孕产妇病死率。

产后出血;危险因素;发病率;变化趋势

产后出血是指胎儿娩出后,24 h内失血量超过500 mL,剖宫产时超过1 000 mL,是分娩期的严重并发症,居我国孕产妇死亡原因首位[1]。为减少产后出血发生率,降低孕产妇病死率,提高围产医学质量,本文回顾分析2008年1月1日至2014年12月31日在我院分娩并发生产后出血的410例产妇临床资料,分析产后出血的高危因素及病因变化趋势,以期降低产后出血的发生。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2008年1月1日至2014年12月31日在我院分娩产妇共12 356例,其中发生产后出血的产妇为410例,2008年1月1日至2010年12月31日232例,2011年1月1日至2014年12月31日178例。出血产妇年龄18~47岁,平均(27.54±5.02)岁。高龄产妇(年龄≥35岁)1 853例(14.99%);初产妇8 890例(71.95%),经产妇3 466例(28.15%);妊娠合并巨大儿1 235例(9.99%),妊娠合并高血压疾病1 560例(12.19%),妊娠合并糖尿病601例(4.87%)。其中剖宫产分娩5 183例(41.95%),阴道分娩7 173例(58.05%),分娩孕周均为37~42周。

1.2 分析方法 回顾分析产妇产后出血的高危因素及病因,并按不同分娩方式(自然分娩、剖宫产)、产次(初产妇、经产妇)、分娩年龄(≥35 岁、<35 岁)、新生儿体质量(≥4 000 g、<4 000 g)、是否具有合并症进行单因素分析。

1.3 测量方法 参考人民卫生出版社第8版《妇产科学》测量方法。①称重法:失血量(mL)=[胎儿娩出后接血敷料湿重(g)-接血前敷料干重]/1.05(血液比重g/mL)。②容积法:用产后接血容器收集血液后,放入量杯测量失血量。③面积法:可按接血纱布血湿面积粗略估算失血量。④休克指数法(SI):SI=脉率/收缩压(mmHg)。SI=0.5,为正常;SI=1时,轻度休克; SI 为1.0~1.5时,失血量为全身血容量的20%~30%;SI 为1.5~2.0时,失血量为全身血容量的30%~50%;若SI 为2.0以上,失血量约为全身血容量的50%以上,重度休克。

2 结果

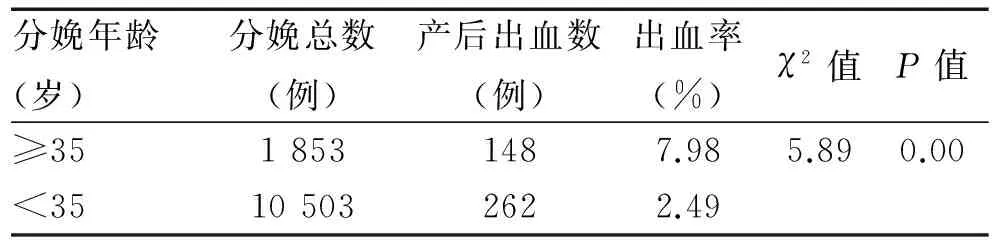

2.1 产后出血率的影响因素 剖宫产分娩产后出血197例(3.80%),阴道分娩产后出血213例(2.96%),两者比较差异无统计学意义(χ2=0.017,P>0.05),见表1。高龄产妇出血率(7.98%)高于正常产妇(2.49%),差异有统计学意义(χ2=5.89,P<0.05),见表2。经产妇出血率(5.02%)高于初产妇(2.65%),差异有统计学意义(χ2=6.38,P<0.05),见表3。分娩胎儿体质量≥4 000 g的产妇出血率(6.07%)高于分娩胎儿体质量<4 000 g产妇(3.01%),差异有统计学意义(χ2=5.53,P<0.05),见表4。妊娠合并症产后出血率(7.49%)高于无妊娠合并症者(2.43%),差异有统计学意义(χ2=5.64,P<0.05),见表5。

表1 不同分娩方式产妇产后出血比较

表2 不同分娩年龄产妇产后出血比较

表3 不同产次产妇产后出血比较

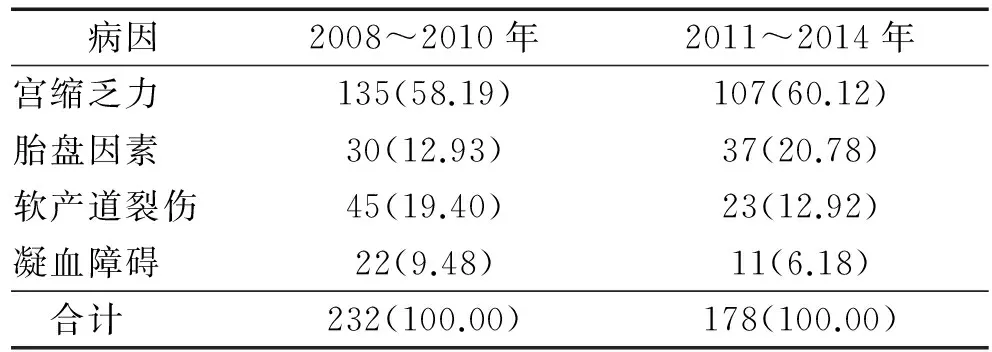

2.2 不同时间段产后出血变化趋势比较 两个时间段宫缩乏力仍是产后出血的首要因素。2011年后,胎盘因素所致的产后出血比例有所上升,见表6。

表4 不同新生儿体质量产妇产后出血比较

表5 有无妊娠合并症产妇产后出血比较

表6 不同时间段产妇产后出血病因构成比例[例(%)]

3 讨论

产后出血诊断并不困难,但对产后出血高危因素估计不足导致诊断及处理不及时仍是产科医师面临的第一问题。因此,准确评估产后出血的相关高危因素及病因,早预防、早发现、早诊断、早治疗是预防产后出血发生的关键。

3.1 产后出血的高危因素分析 本文结果表明产后出血受分娩年龄、胎儿体质量、产次、合并症等相关因素影响,而与分娩方式无关。张方芳等[2]研究认为高龄产妇发生产后出血概率较高。高龄产妇因子宫收缩力差,致产程延长或者难产,易出现产后出血;常并发妊娠合并症,增加产后出血的发生。巨大儿使妊娠子宫容积增大,肌纤维张力增大,肌纤维过度拉伸,易出现原发性宫缩乏力;产程进展缓慢,出现继发性宫缩乏力可导致产后出血;巨大儿经阴道分娩可导致母体软产道损伤,增加出血量。产次增多使子宫肌纤维受损,子宫收缩乏力,产程延长,导致出血增多。有研究表明剖宫产手术、阴道分娩所发生的产后出血率无显著性差异[3,4],与本文结果一致,可能与剖宫产术中宫缩剂的及时应用、联合用药及剖宫产术技术的提高有关,剖宫产术避免了软产道的裂伤,降低了出血的风险。

产后出血与众多高危因素密切相关,各种因素并不单一存在,往往并存,相互影响。因此对于存在高危因素,尤其多种因素并存时,应高度重视,警惕产后出血的发生。

3.2 产后出血病因分析 本文结果显示宫缩乏力是产后出血的主要原因,两个时间段分别占58.19%和60.12%。张清华[5]、王玥[6]研究显示宫缩乏力居产后出血病因的首位,与本文结论一致。胎盘因素如前置胎盘、胎盘植入、胎盘粘连等造成的出血上升明显,这与我国持续的高剖宫产率、产前人工流产或引产次数的增多,密不可分。曾源娇[7]研究表明瘢痕子宫的产妇再次妊娠时发生前置胎盘、胎盘植入、胎盘粘连等几率明显增加。产妇的产次包括流产、引产致子宫内膜受损,损伤越重,继发宫腔感染增加子宫内膜炎发生的概率。随着围产医学质量的提升,软产道损伤逐渐减少。规范的孕期保健,孕期及孕前积极防治贫血和血小板减少症,严重凝血功能障碍不宜妊娠者,适时终止妊娠,凝血功能障碍所致的产后出血在不断下降。

3.3 产后出血的预防与治疗 随着我国围产医学质量的提高,产科医师对产后出血的深入了解,临床上各种缩宫药物的广泛应用,产后出血的发生率逐年降低,但防治产后出血仍是围产保健工作的重中之重。 在我院产后出血预防措施中,针对产后出血的高危因素,广泛宣传健康教育,避免产前的人工流产,减少子宫内膜损伤;提倡适龄妊娠;加强孕期保健及营养宣传,合理膳食,适量运动,控制胎儿体质量,减少产科并发症的发生,鼓励阴道分娩,降低剖宫产率。对于产后出血的治疗,防治宫缩乏力作为降低产后出血发病率的重点。目前国内学者认为应用卡前列素氨丁三醇+缩宫素可降低因各种原因所致子宫收缩乏力所致的产后出血发生率[8]。我院在剖宫产术中胎儿娩出后立即卡孕栓+缩宫素联合应用,对于合并高危因素如双胎妊娠、巨大儿、瘢痕子宫、前置胎盘等时,提前制定预防措施,实施个体化方案,加用卡前列氨丁三醇,减少产后出血的发生。对于软产道裂伤所致的出血,要求产科医师不断提高自身技术,在孕妇分娩过程中仔细观察,早期发现。总之,如何减少产后出血的发生,降低孕产妇病死率,降低分娩风险,仍然是临床努力的方向。

[1] 谢幸,苟文丽.妇产科学[M].8版.北京:人民卫生出版社,2014:211.

[2] 张方芳,徐永莲,刘兴会,等.产后出血原因及相关危险因素135例临床分析[J].实用妇产科杂志,2014,30(2):144-146.

[3] 付少琼.产后出血的原因及其相关危险因素分析[J].中国妇幼保健,2009,24(25):3518-3519.

[4] 陈建英,曹迎九,吴伟燕.降低产后出血率临床措施探讨[J].中国妇幼保健,2007,22(20):2797-2798.

[5] 张清华.产后出血变化趋势分析[J].安徽医学,2010,31(6):636-637.

[6] 王玥.产后出血的危险因素分析和预防措施研究[J].天津医药,2013,41 (9):924-926.

[7] 曾源娇.瘢痕子宫患者再次妊娠剖宫产产后出血的相关因素分析[J].中国医药科学,2015,5(2):66-69.

[8] 崔翠平,周志春.235例产后出血的临床分析[J].中国妇产科临床杂志,2015,16(1):69-70.

(2015-05-20 收稿 2015-07-10 修回)

The clinical analysis of postpartum hemorrhage

YuJunfeng,ZhuFengqin

DepartmentofObstetrics,theSecondPeople′sHospitalofHefei,Hefei230011,China

Objective To explore the various high-risk factors and causes and relevant preventive measures of postpartum hemorrhage to reduce the incidence of postpartum hemorrhage and maternal mortality. Methods The clinical data of 232 cases( from January 1, 2008 to December 31, 2010) and 178 cases ( from January 1, 2011 to December 31, 2014) puerperas who had postpartum hemorrhage in the hospital were retrospectively analysed; the risk factors and the causes of postpartum hemorrhage were determined. Results The causes of wo phases of postpartum hemorrhage had a slight change in composition. Age, macrosomia, production time and pregnancy complications were the related risk factors for postpartum hemorrhage(P<0.05); however, delivery way had no statistical significance in postpartum hemorrhage(P>0.05). Conclusion Obstetricians need to strengthen the management of pregnancy, evaluate the risk factors of postpartum hemorrhage and its etiology correctly, take preventive measures actively to reduce the incidence of postpartum hemorrhage and reduce maternal mortality.

Postpartum hemorrhage;Risk factor;Morbidity;Variation tendency

230011 安徽省合肥市第二人民医院(广德路院区)妇产一科

10.3969/j.issn.1000-0399.2015.09.025