法律观点不当开示制度的反思与救济研究

2015-04-17陈晓玲高蕴嶙周玉玲

陈晓玲,高蕴嶙,周玉玲

(1.中国工商银行股份有限公司娄底分行,湖南 娄底 417000; 2.重庆市南岸区人民检察院,重庆 400060;3.重庆市长寿区人民法院,重庆 401220)

法律观点不当开示制度的反思与救济研究

陈晓玲1,高蕴嶙2,周玉玲3

(1.中国工商银行股份有限公司娄底分行,湖南 娄底 417000; 2.重庆市南岸区人民检察院,重庆 400060;3.重庆市长寿区人民法院,重庆 401220)

法律观点开示制度是限制法官权能、避免审判突袭、积极引导诉讼当事人参与诉讼的一项制度,其在司法实务中因缺少制度的规范,呈现出开示主体多重性、开示内容多样性、开示方式口头化及开示阶段不确定等现状。不当开示存在诸多弊端:损害法治根基,违背法官中立原则;不利于纠纷的一次性解决等。采用行为动因的边际分析、心理上的后见偏见及铁锚效应以及法理上的底线原则进行递进式分析,有利于找到不当开示的思维桎梏,从而有的放矢地对不当开示的预防途径和救济途径提出管窥之见。

法律观点不当开示;开示边际;底线原则

法律观点开示是在一定的诉讼模式下为限制法官权能、避免审判突袭、积极引导当事人参与诉讼的一项有效制度,其作为释明制度的子项,是法律解释在个案中的具体运用。但在实务中法律观点开示呈现“日偏食结构”,因制度的缺失导致开示时有发生错乱情形,这就需要梳理法律文本背后隐藏的“法律规则”,以指导司法实践。本文采用实证分析的方法,以C市民事案件审判为切入点,分析法律观点不当开示的具象及成因,并试图寻找一条切实可行的路径保障诉讼当事人在个案中感受到司法的公正。

一、素描:法律观点不当开示的具象

(一)开示主体多重性

笔者随机对37位民事案件再审申请人(申诉人)进行问卷调查,结果显示如下:

问卷1:你以原审适用法律错误为由向本院申请再审,并明确表示有关人员对你进行了法律观点开示,请问你是以哪种渠道认为本案存在不当开示的情形?(单选)

A.承办案件的法官 E.律师及代理人

B.审判长 F.其他国家机构的工作人员

C.承办庭室的领导 G.其他渠道

D.法院的其他工作人员

其中,选择A的6人;选择B的有2人;选择C的有6人;选择D的有5人;选择E的有12人;选择F的有4人;选择G的有2人。

(二)开示内容多样性

通过查阅37件民事申诉案件的再审申请书,并结合当事人关于开示内容的看法,在司法实务中,不当开示内容呈现不同的式样。

其中,13件系过度开示;5件系错误开示;9件系编袒性开示情形;4件系吝于开示;4件系不予开示;2件系其他不当开示。

过度开示与偏袒性开示在司法实务中占据法律观点内容不当开示的绝大部分,因此,如何把握开示内容的“度”成为建构法律观点开示制度的瓶颈。

(三)开示方式口头化及开示阶段不确定性

通过对近三年来C市民事案件再审申请当事人进行随机问卷调查,笔者发出问卷300份,收回有效问卷238份,其问题为:

问卷2:法官等开示主体对你进行开示,主要通过什么方式?

A.口头方式 B.书面形式

问卷3:法官等开示主体对法律观点进行开示,是在何时进行的?(可多选)

A.立案受理时 D.判后答疑

B.庭审前 E.申诉听证期间

C.庭审之中

对于问卷2,共有237人是以口头形式接受了法律观点的开示;仅1人是在其本人的强烈要求下,法院才以书面形式进行的开示。

对于问卷3,立案受理及判后答疑阶段开示率最高,达到215次,占调查对象的九成以上;庭审阶段多在庭审笔录记载,占调查对象的4.6%;听证期间及庭审前接受开示的人数为96人,占总数的40.3%。开示主体自立案受理之听证期间均对当事人进行法律观点开示的有65人,占总数额的27.3%。

二、探究:类型化解读及弊端分析

(一)类型化解读:不当开示主体及内容的双极性解析

1.开示主体不适格。法律观点的开示主体需确定、明确,以免出现令出多门、“推诿扯皮”现象的出现。实践中开示主体又可作如下分类:

法律观点开示不但有专业的人士和机构进行开示,而且有非法律人士通过社会整体价值观及常识常理常情对法律观点进行开示;不但有司法系统的机关进行开示,而且有党政机关及舆论进行开示;不但有中立的法官进行开示,而且有带有“前见”的当事人对法律进行解读。

2.开示内容失衡。法律观点开示虽不是一种强制性的义务,但法律观点开示贯穿于案件诉讼的整个过程,由于开示对象参与程度不同、开示主体法律经验及学识的限制及开示主体与开示对象间信息不对称等原因,导致开示内容上存在不同程度的瑕疵,进而影响诉讼当事人的诉权和胜诉权。

法律观点开示内容失衡主要表现为过度开示、错误开示、偏袒性开示、吝于开示和不予开示五种情形。在一般意义上,法律观点开示的内容应当涵括对裁判有重要影响或处于总体框架以内基础法律的一切观点的开示,因此,开示主体对法律观点进行开示不能仅限于实体法律,还应注重程序法律规范。开示内容的失衡,即使实体处理符合法律规定,也不会得到诉讼当事人的切实认同,在长远意义上必定会损害司法权威。

(二)弊端分析:法律观点不当开示的审视

法律观点不当开示如同“毒树之果”,即使其在裁判形式上具有天然合理性,也因其污染法治的源头必须加以警惕。

1.损害法治根基。在方法论意义上,只要案件得到实体和程序上双重公正处理,选择哪种诉讼模式并不重要。但是,法律观点不当开示可能会违背法治初衷,给当事人提供偏颇甚至错误的信息,致使一方当事人的合法权益受到公权损害而无救济途径,另一方当事人即使得到额外的收益,也会从心理上弱化司法权威。

2.背离法官中立原则。中立是裁判的生命。法律观点开示无疑是修正之路上的急先锋,但是不当开示以及当事人在开示过程中参与程度的差异等情形的存在,难以避免地出现法官主动了解介入纠纷,很容易造成先入为主、偏听偏信,加上无法排除法官单独会见一方当事人的可能以及与当事人有不正当往来的嫌疑,对方当事人也就很难相信法官能中立裁判、不偏不倚,法官的公正权威形象也就很难树立起来……对实现司法中立、当事人地位平等造成了阻碍[1]。

3.不利于纠纷的一次性解决。不当开示,不但对当事人形成错误指示导致利益受损,而且对案件的处理增加难度。特别是新型案件的发生,对风险的防控与处置就需要开示主体不仅要掌握法律规范的精髓,而且要充分了解社会学、关系学等交叉学科的学识,在目前司法权威日益受到大众质疑之时,人民法院对新型案件的处理可能举步维艰。

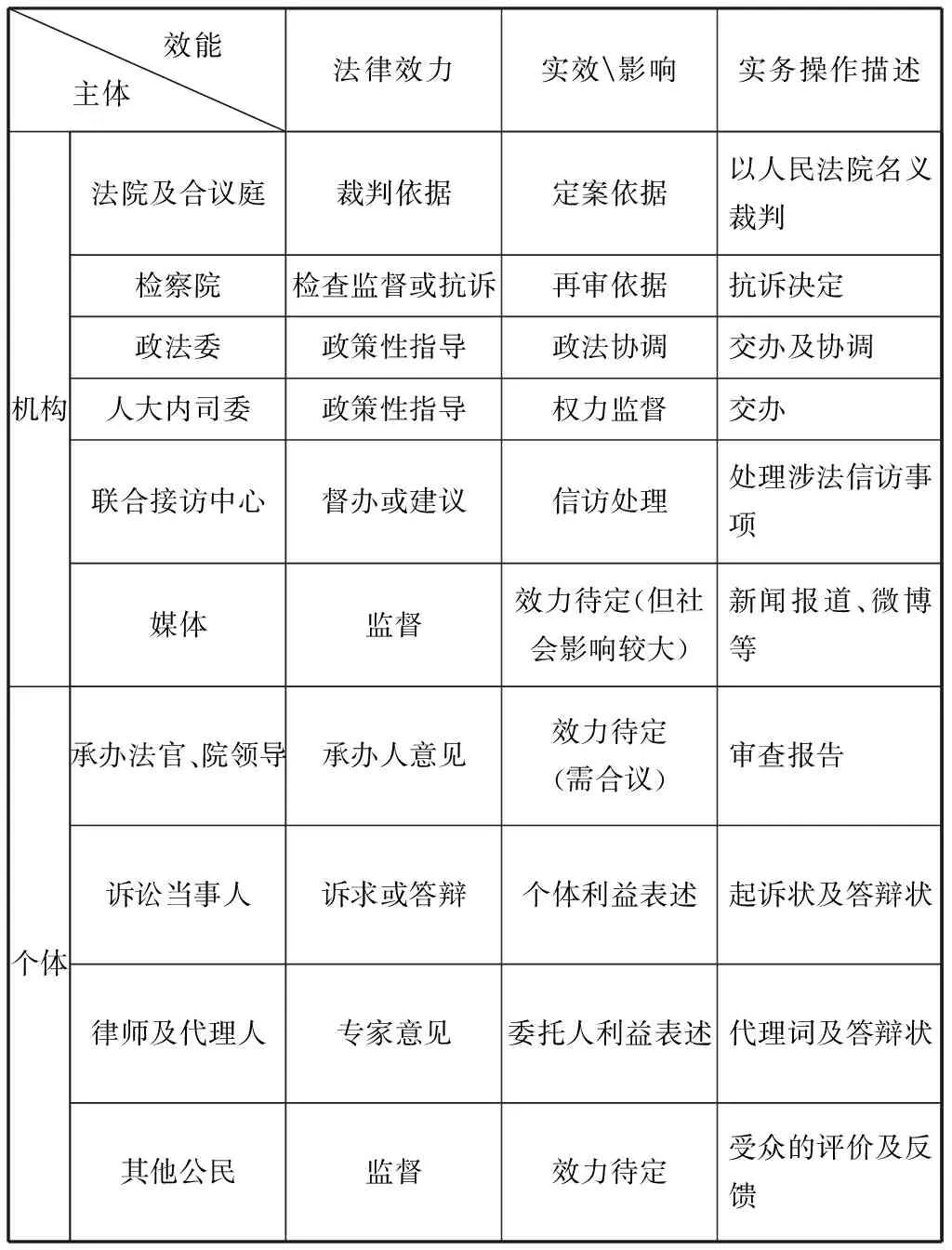

表1 现行司法实务中法律观点开示的主体及效能

三、反思:法律观点不当开示的成因分析

行为是人内心思想的外在体现,体制的落实依赖行为主体思维方式和制度制约。

(一)行为动因之边际分析

边际分析不适用于行为主体内心确定为或不为,其只能对思想犹豫者或可替换价值者产生一定效果,因此在无法预知案件当事人内心定向的时候,通过对不当开示的边际分析尤为重要,并对此进行边际威慑,以达到法律规制效果。以不当开示的主体为例,如果法律规范对开示主体进行边际限制,那么受众能够在各种边际间进行替换:对案件处理的开示压力将集中于法定的开示主体,如果有职权的主体开示没有产生实际效果,则求助于其他开示主体。在实证意义上就是让受众进行某种类型的替换,通过减少某种边际而增加另一种边际,来改变他们的行为方式。在不当开示的内容、方式、程序、受众等方面均可采用边际分析来确定法律观点因不当开示造成的后果及补救措施,这种方法很难用数量方式具体化,但它给我们一种在次优方案中分析当事人申诉信访的一种途径。

(二)心理分析之后见偏见及铁锚效应

边际分析不能涵括所有不当开示的成因,其只对边际界限上的子项产生影响。那么,对于内心确信司法不公进行缠诉的当事人以及偏执人格的主体,就需要通过其他方法对其进行补正分析其成因。

经法律观点开示,案件当事人心理确信依照开示观点选择行为方式会得到胜诉之结果。但在不当开示中,当事人对败诉的结果向前推演,会确信开示观点不当是导致败诉的唯一因素,从而产生救济的法律措施。案件当事人有时候会引用相同案由的案例证明法院没有“同案同判”,但是他们却很少从证据角度、责任角度对自己的行为进行检视,这种后见偏见致使行为人固执己见,难以通过说理教育进行劝解。

人民法院在判决既定的情况下,因不当开示的原因,当事人会在心理强化不当开示所造成的影响,弱化那些法定的败诉因素,心理会寻找一个令人信服的理由抨击司法制度,特别是那些自认为受到不公平对待的当事人中,偏执己见、遵从前见或他人的开示观点,缠访不断、诉争不止。这种情况下的不当开示,是执意信访的外部因素,却成为申诉信访的客观理由——即使不当的开示已经得到司法纠正,但“污染”了整条司法清澈之源,也是那些内心确信通过申诉信访可达到自我目的的内心强化剂。

(三)法理分析之底线原则

经典自然法理论认为,制定法应符合最基本的道德规范,恶法非法。法律作为指导社会生活的行为规范,其只能在社会整体活动中被发现,经主流价值观的认可通过法定程序应用于社会。司法是预防次优的民主弊端的最后一道防线,不但规制多数人形成暴政,而且在最大范围内保障少数人的合法权益。法律观点开示存在的基础在于法律体系存在“漏洞”,其含义也并非因欠缺规范导致逻辑上无法作出裁判,而是指依制定法而裁判者在逻辑上完全可能作出支持或驳回诉请之裁判,但在其看来此裁判有失公正[2]。为避免出现这种危害法治的行为,就需要司法者寻找隐藏于法律规则之下又实际发挥作用的底线原则。

法律观点开示是人民法院指导当事人正确行使权利、节约司法资源的有效制度之一,但是也存在一定的司法风险:当事人放弃作为诉讼参与人的义务,放弃独立举证的责任,完全依照开示主体的观点履行诉讼义务。同时,不当开示不利于当事人主义诉讼模式在中国的发展与推广,久而久之民间智慧在法治中的作用越来越低微,最终导致法律政治化。失去底线原则的开示不但损害法律观点开示的主旨,而且将会“家长式”作风的审判流变于社会生活,造成司法权过度扩张。

法律观点的开示需要在对话基础上遵守法治底线原则。法官应认识到自己的不完美并因此学会宽容案件当事人的小缺陷,但是其不能将宽容的美德沦为低俗的道德加冕,更不能罔顾法律的底线[3]。坚守法治底线原则,需要整个社会的共同努力,才能避免不当开示及其造成的恶果。

四、法律观点不当开示的预防与救济

(一)预防:制度与技术双管齐下

一套好的技术操作规范需要制度的保障,以确保技术规则充分发挥其效能。制度一旦形成,人的行为样式就会受到制度的整形,制度的整形功能甚至会延伸到人的心理、意识、观念等精神领域,以至于制度的转型不但使规则之重构,更是人的精神之再塑[4]。法律规范滞后性与社会生活变迁性之间的冲突是法律观点开示的必然要求。人在原有制度上形成了思维惯势,人性之堕又使开示内容趋于保守,因此需要在民间智慧本土中寻求不当开示的预防措施。

1.明确开示边际。明确开示边际,使双方当事人的诉讼信息对称,不但易于人民法院正确履行审判职责,而且在心理层面上使当事人之间明辨是非、息诉罢访。法律观点开示制度的确立,需要制度上确定开示边际,具体而言,在开示主体的边际上,开示应以法院为主体进行书面开示,并加盖人民法院院章为基本要求,以法官口头开示指导形式审查为例外;对开示对象而言,适用于具体个案的案件当事人,以平等原则公平开示;开示方式上,以当事人申请开示为原则,以法院发挥职权主义为例外;在开示参与程度上,应以诉讼两造均在场为原则,以经法院传票传唤拒不到庭进行开示为例外;开示内容上坚守底线原则。

2.建立开示程序。实体正义建立于程序公正基础之上,打造阳光的开示程序,是公正司法的必然要求,也是预防“暗箱操作”、司法腐败的有效途径。因开示制度贯穿于案件诉讼的始终,因此,在案件不同的处理阶段,需要有相配套的程序加以规制,具体而言:人民法院可以依职权或当事人申请进行法律观点开示。其一,在案件受理阶段,当事人可以通过法律咨询、诉前调解等方式征询相关人员的建议。当事人决定起诉的,人民法院在法定范围内形式审查起诉材料,对材料不符合要求的,直接退还给起诉人,并一次性书面告知需补正的内容。其二,在庭前准备阶段,合议庭可以组织双方当事人进行法律观点开示,以确保庭审高效有序地进行;在庭审期间,法官必须当庭对当事人进行法律观点进行开示,并记入庭审笔录。其三,案件审理终结后,当事人不服裁判的,可以申请判后答疑,要求承办庭室对裁判适用的法律进行开示,接待人员应口头开示,并进行书面记录备案。其四,再审申请期间,复查庭室可以依照再审申请人的申请书关于法律适用问题进行观点开示,发现适用法律确有错误的,应当提请再审建议。

3.坚守开示底线。开示主体对法律观点进行开示,其内容必须把握“度”,避免出现过度开示或出现吝于开示的情形。坚守开示底线原则,首要问题是在开示内容上坚持法益衡量原则,对法律观点在何种程度上进行开示,需要根据查明案件法律事实为基本要求,并不得侵害国家利益、公共利益与个人的基本人权。其次,保持开示中立原则。开示内容必须在个案基础上针对法律观点进行,开示主体有必要将对当事人有利与不利的观点均告知之,并且不能厚此薄彼,避免造成诉讼的实质不公。

(二)救济:依照民诉法规定的补救

法律观点开示作为裁判主体的义务,必须在法律制度上予以授权并明确救济途径。司法实务中,裁判主体即使谨遵审慎原则对法律观点进行开示,也难免会出现不当开示的情形。针对五种不同的不当开示情形,建议进行如下救济:

过度开示的,裁判主体应自行回避或依当事人的申请回避,且过度开示部分不得作为审理依据,当事人权益受损的,还可申请司法救助;错误开示的,当事人有权提出异议和复议,且可作为上诉或申请再审的理由;偏袒性开示的,系程序违法,应作为再审或改判的理由;吝于开示的,当事人可申请答疑,并作为上诉或申请再审的理由;不予开示的,系程序违法,应作为发回重审或改判的理由。

五、结语:司法权威语境下的公平正义

欲使人民群众在每一个案件中都能感受到公平正义,需要全社会共同的努力。法律观点开示制度是审判机关与受众间有效沟通的平台,也是人民法院树立司法权威、公正办案的职责所在。在现代中国,每一个社会主体均有责任弘扬法治精神,守法、护法的宪政义务亦应在社会生活中形成风气。因此,关于不当开示的实证考察,不仅仅是法律观点开示的技术思考,更是司法体制改革的必要环节。

[1]常怡,肖瑶.论法官的中立[J].昆明理工大学学报(社会科学版),2005,(5).

[2][奥]凯尔森.纯粹法理论[M].张书友,译.北京:中国法制出版社,2008:103.

[3]支振锋.道德加冕不能罔顾法律底线[N].法制日报,2014-05-23(7).

[4]沈岿.人与制度的对话[C]//萧瀚.法槌十七声——西方名案沉思录.北京:法律出版社,2013:3-4.

[责任编辑:王泽宇]

2015-09-17

陈晓玲(1985-),女,湖南娄底人,职员;高蕴嶙(1984-),男,四川富顺人,助理检察员;周玉玲(1984-),女,重庆忠县人,助理审判员。

DF8

A

1008-7966(2015)06-0091-04