河南省农业专业村发展与地理环境关系研究

2015-04-16周灿李小建

周灿,李小建

(1.华东师范大学城市与区域科学学院,上海200062;2.河南大学环境与规划学院,河南开封475004;3.河南财经政法大学中原经济区“三化”协调发展河南省协同创新中心,郑州450046)

0 引言

中国是一个农业大国,“三农”问题始终是国家和社会关注的焦点。有学者认为中国“三农”问题的出路不必等待未来更高程度的城市化,更不在于美国式的大农场,而在于具有中国特色的、既是高劳动密集型的也是相对高收入的小家庭农场[1],也有学者提出农业分工深化与效率改善的内部化解战略[2]。改变农业生产经营方式、提高农业自身生产效率对化解“三农”问题十分重要。农业专业村作为高效农业生产方式在空间布局上的表现形式之一,在促进农户收入提高、转移农村剩余劳动力、加快农区结构调整进程等方面发挥着积极效应[3],已成为当今中国农业发展的重要途径[4]。

现有农业专业村研究主要涉及其形成历程[5]、内在机理[3,6]、类型及影响因素[7-8]、空间分布与扩散[9-12]、时空演化[13-14]、内部特征[15]、经济效应[16-17]等方面。从地理环境视角对专业村的解读尚显薄弱;对不同时期专业村发展的影响因素尚缺乏分析。农业生产与自然环境关系密切,自然条件决定了农业发展的主要内容和方向,且在不同的发展条件下,影响农业模式选择的因子会有所不同,不同因子所起的作用也会发生变化[18]。尽管经济发展和技术进步弱化了要素禀赋的影响,但区域间自然资源禀赋差异性和空间距离无法消除,地理环境对农区经济发展仍起着重要作用[19],且其影响在不同产业之间会有所差异。鉴于此,本研究以中国第一农业大省河南省农业专业村为例,从农区经济发展及其相关地理环境角度,探讨地理环境影响农业专业村发展的程度、地理环境对农业专业村发展影响的动态性、地理环境对不同类型农业专业村的影响,以期为不同环境条件下的农区制定适宜的农业专业化发展政策提供科学依据。

1 研究区概况与数据来源

河南省地跨暖温带和北亚热带边缘,气候适宜,四季分明,利于多种农作物生长。地势西高东低,地貌类型多样,为农业多样化发展提供了有利条件。据统计,到2012年底,河南省农业人口占全省总人口的57.6%,耕地面积占全国的6.5%,仅次于黑龙江省,排名第二,农业产值占全国的7.2%,仅次于山东省,排名第二。粮食产量占全国的9.6%(位居第二),油料产量占全国的16.6%(位居第一),肉类产量占全国的8.1%(位居第二),农业对该省发展起着重要作用,在全国具有典型性和代表性。相关数据显示,2012年底,河南省有“一村一品”专业村2 957个,专业村农民人均纯收入达8 000元,高于同期河南省农民人均纯收入6.3%。

本研究使用的农业专业村属性数据来源于河南省农业厅2009,2012年统计调查数据,村庄空间数据来源于河南省1∶25万地图数据,乡镇地形数据来源于国家统计局河南省调查总队。为展示农业专业村空间分布变化,利用ArcGIS 10.0对其进行地图表达,在河南省村庄空间数据库中提取2009,2012年农业专业村点状要素,建立专业村分布点状图层,并与专业村属性数据库链接,形成基于GIS的农业专业村信息系统。为分析地理环境对农业专业村发展的影响,加入了专业村地形和区位等空间数据。专业村地形用其所属乡镇的地形代表。专业村区位数据主要用专业村到所属市、县、乡镇的直线距离来代表,首先在ArcGIS 10.0中标出专业村所属市、县、乡镇所在地的空间位置,进而利用ArcGIS软件距离测量功能,计算点与点之间的距离。由于专业村属性数据和空间数据来源的差异性,在进行专业村数据检验时,将属性数据与地理位置数据不能匹配或属性数据存在明显错误的专业村进行相关核实后予以剔除。依据研究需要和农业生产实际,并考虑专业村的数量和特色方向,将河南省农业专业村分为茶叶、蔬菜、水果、花卉、粮食作物、油料作物、烟叶、药材种植型及养殖业、林业共10种类型。

2 农业专业村变化特征

2.1 总量增加明显,结构构成较为稳定

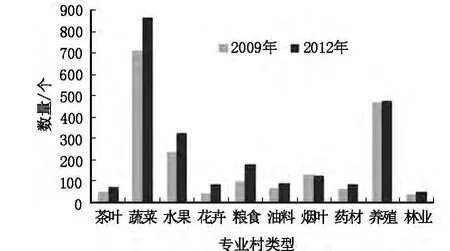

河南省农业专业村发展态势良好,总量增加明显。农业专业村数量由2009年1 896个增加到2012年2 349个,总量增加了453个,增长率为23.9%。除烟叶型专业村数量减少3个外,其余9种类型均有增加,其中蔬菜型增加159个,增加最多,且增幅最大,达8.4%,说明随着居民收入的增加和生活水平的提高,对蔬菜、肉蛋奶等农产品的需求增加,进而促进了该类型专业村发展。

从农业专业村结构构成来看(图1),各类型农业专业村所占比例变化不大,结构相对稳定。数量上以能提供比较收益高的农产品(如蔬菜、养殖、水果)专业村为主,2009年这3类专业村占总数的74.2%,2012年占71%。自然环境约束型农产品(如茶叶、药材)专业村数量较少,因茶叶、药材种植对地理环境有特殊要求,适宜种植区域有限,专业村所占比例较小,2009年占总数的6%,2012年占6.6%。接近于完全竞争市场的大宗农产品(如粮食、油料作物)虽然在河南有广泛的适宜种植区域,但缘于其比较收益低,规模化种植才能保证其生产效率,需要一定数量的土地投入,故专业村数量有限,2009年粮食和油料作物型专业村占总数的8.8%,2012年占11.4%。

图1 2009,2012年农业专业村结构Fig.1 The structure of agricultural specialized villages in 2009 and 2012

2.2 空间分布不均衡,局部地区集聚程度有所变化

运用ArcGIS 10.0空间分析模块中的Kernel Density工具,对2009,2012年河南省农业专业村点状数据进行Kernel密度分析,以等值线形式表示专业村分布的空间变化趋势,峰值区代表专业村密集分布区,反之,则为稀疏分布区。为从小尺度考察河南省农业专业村的空间布局和集聚程度,通过多次调试,选择20 km的带宽,能清晰地辨别出农业专业村的密度中心,较为明显地反映出核密度的等级差异。

Kernel密度分析结果表明:从总体上看,农业专业村空间分布密度在县区间具有显著的空间差异性,呈现出较为明显的低值区与高值区、稀疏区与密集区。农业专业村空间分布受地形、区位等地理环境因素影响明显。平原地区农业专业村数量多、集聚程度高,丘陵、山区农业专业村数量少、分布稀疏。农业专业村核密度分布的核集中出现在铁路、高速公路、国道等交通区位条件优越的区域,交通线路沿线地区形成了较高密度值的连续分布区,且密度值呈现出沿交通线向两侧递减的趋势。2009,2012年核密度有着较为相似的分布格局,沿黄地区、陇海铁路沿线地区、豫中京广铁路沿线地区、豫南伏牛山区的部分县域是农业专业村空间分布的密集地带。经济发达的中心城市(如郑州市,洛阳市)周边地区因其生产活动以工商业为主,豫西丘陵地区因交通不畅、耕地资源稀缺,这些地区均不具有形成农业专业村的比较优势,为核密度低值区。较之2009年,2012年核密度最高值变小,表明在某些地区单位面积内农业专业村数量减少明显。同时,核数量有所增加,在西峡县出现新的高密度区,说明该地区农业专业村数量增加明显,且在空间上相对集中布局(图2)。

3 农业专业化率与环境关系

借鉴相关研究成果[7],将村庄专业化率指数设定为该村主导产业从业人数与劳动力资源数的比值。选择的地理环境变量包括专业村的劳动力、人均耕地、区位、地形、市场等。用劳动力资源数量来反映专业村劳动力资源禀赋情况,用人均耕地面积来反映专业村的土地丰裕程度,用专业村到所属市、县、乡镇距离来反映专业村的区位状况,用地形虚拟变量来反映专业村的自然环境,用批发市场虚拟变量来反映专业村的市场环境。其中,地形、批发市场为定性分类变量,各变量含义见表1。

以专业化率指数(Y=Ls/L)为因变量,地理环境变量(L,K,t1,t2,w,d1,d2,d3)、农业专业村类型虚拟变量(S1~S10)以及相关组合变量为自变量,运用SPSS 19.0进行逐步回归分析,设置进入门槛F≤0.05,逐出门槛F≥0.1,得到2009,2012年回归结果(表2,表3)①考虑到数据的可获取性,研究主要分析了村庄劳动力、土地、地形、市场、区位等环境因素的影响。模型的拟合优度不理想,因为农业专业化程度还受村庄传统文化、经济基础、政策制度等因素影响。,据此分析各变量对农业专业化率的影响程度。

图2 2009,2012年农业专业村Kernel密度分布图Fig.2 The kernel density of agricultural specialized villages in 2009 and 2012

表1 变量及含义Tab.1 Variables and their definitions

表2 2009年逐步回归分析结果Tab.2 Stepwise regression result in 2009

表3 2012年逐步回归分析结果Tab.3 Stepwise regression result in 2012

3.1 劳动力资源因素

劳动力资源数是影响农业专业化率的重要因素,劳动力资源越多,农业专业化率越低。回归结果显示,河南省农业专业村每增加1个劳动力,2009年农业专业化率将降低0.000 021 5,2012年将降低0.000 030 6。一般来说,在欠发达农区,劳动力资源丰富的村庄,往往总人口数量较多,人均耕地面积较少,存在较多的剩余劳动力,导致用于商品农业生产的土地比例较低,农户从事多种经营活动或外出务工的可能性增大,农业专业化率相对较低。

随着农区发展,农业专业化生产对劳动力资源的依赖程度有所降低,相比2009年,2012年河南省农业专业村每增加1个劳动力,专业化率降低数值有所增加。且较之2009年,2012年劳动力资源变量的显著性提高,对农业专业村专业化率的解释能力增强,是影响农业专业化率的重要因素之一。

3.2 土地资源因素

人均耕地面积解释变量由2009年的不显著变为2012年的显著,进入逐步回归模型,表明在农业专业村发展过程中,土地资源状况逐渐成为重要影响因素。结果表明,人均耕地面积每增加1 hm2,2012年河南省农业专业化率提高约0.116 6,说明土地资源对提高农业专业化率具有积极效应。可能是因为更多的土地要素投入能够带来更高的农业专业化生产的规模经济,从而实现农民收入的增加。故人均耕地面积多的农区有利于农业专业村发展。特别是土地密集型农业往往需要大量的土地投入,需达到一定的规模化生产标准才能显示出其经济效益。

3.3 地形因素

地形因素显著影响农业专业化率。实际回归显示,如果其他环境相同,平均而言,2009年丘陵区农业专业化率比平原区低0.036 5,山区农业专业化率比平原区低0.037 3,2012年丘陵区农业专业化率平均比平原区低0.023 3,山区农业专业化率平均比平原区低0.018 2,这一结果极好地印证了农业专业村空间分布状况。2009年河南省平原区有农业专业村1 404个,占总数量的74.1%,2012年平原区农业专业村增加到1 622个,占总数量的69.1%。主要在于平原区相对于丘陵山区具有土壤、水热、交通等地理环境方面的比较优势,在平原区进行农业专业化生产的比较收益高。

对比地形解释变量的回归系数发现,较之2009年,2012年丘陵、山地地形对农业专业化率的负面影响逐渐减弱。随着经济发展,丘陵山区交通通达度的提高使得农业发展环境得以改善,提供了农业专业化生产的适宜条件。同时,技术进步带来了农产品品种的改进,农业生产对自然环境条件的依赖性有所减弱,在耕地面积不断减少的压力下,在丘陵山地等适宜区进行农业生产成为一种现实选择。

3.4 市场因素

市场对农业专业化率影响的显著性和影响程度在不同类型农业专业村之间存在显著差异,反映出不同类型农业对市场的依赖程度有所不同。通常情况下批发市场具有产品集散、信息流通、调节供求等职能,能够减少流通费用,提高流通效率,在一定程度上降低农户专业化生产所面临的风险,提高农户从事专业化生产的积极性,因而能显著提高农业专业化率。2009年回归结果表明,有批发市场时,农业专业化率提高约0.029。对于茶叶、蔬菜、水果等市场指向性强的农业而言,附近有批发市场对专业村形成具有显著的正面影响,有批发市场时,2012年茶叶种植的专业化率提高约0.106,水果种植的专业化率提高约0.044。但批发市场附近土地价格高,会增加农业生产投入成本,而养殖业常需要较多的资金投入,欠发达农区农户往往面临资金缺乏的瓶颈,烟叶种植的比较收益低,主要集中在欠发达农区种植,因而附近有批发市场会增加产业的投入成本,妨碍养殖业、烟叶等专业村的形成。回归结果显示,有批发市场时,2009年养殖业的专业化率会降低0.110 3,2012年烟叶种植的专业化率则会降低约0.113 6。

3.5 区位因素

村庄区位显著影响农业专业化率。离地级市距离对专业化形成有负向影响,距县城、乡镇距离则是正向影响。2009年回归结果显示,离地级市距离每增加1 km,农业专业化率提高约0.000 45,而距乡镇距离越近,农业专业化率越高,离乡镇距离每减少1 km,农业专业化率提高约0.007 90。村庄与县城距离变量进入2012年回归模型,离县城距离越近,越有利于提高农业专业化率,距离每减少1 km,专业化率提高约0.001 13。可能是由于距离城市较近的地区,土地租金较高,以发展比较收益高的非农产业为主,而距离乡镇较远的地区和村庄,市场与技术等信息闭塞,交通不畅,不利于市场化、商品化特征明显的农业专业村的形成。

地理区位的影响对于不同类型的农业生产存在差异。就烟叶而言,村庄与地级市距离每增加1 km,2009年烟叶专业化率提高约0.001,说明烟叶专业村主要分布于离城市较远的偏僻农区。就蔬菜而言,村庄与乡镇距离每减少1 km,2009年蔬菜专业化率提高约0.005;离地级市的距离每增加1 km,2012年蔬菜专业化率提高约0.000 458,主要是因为伴随着工业化和城市化的不断发展,城市近郊农业用地在与工商业用地竞争时处于劣势,且从事蔬菜种植的劳动力机会成本不断上升,致使城市近郊蔬菜生产的竞争优势逐渐丧失,蔬菜专业化种植区域呈现向远郊农区发展的态势。就油料作物而言,与地级市的距离每增加1 km,2012年专业化率提高约0.000 750,由于油料作物专业化生产常需要大规模的土地投入,故适宜布局在离城市较远的土地资源丰裕地区。而养殖业专业化率则随与地级市距离的增加而降低,距离每增加1 km,2012年专业化率降低约0.000 765,一方面离城市较近的农村地区,经济发展水平相对较高,农户拥有一定数量的资金积累可用于养殖业投入;另一方面城镇居民对养殖业农产品的市场需求大,在距离城市较近的地区发展养殖业,能够节省运输成本,提高养殖业收益。

与2009年相比,2012年村庄与县城的距离对农业专业化率影响的显著性增加,因邻近县城的地区具有近距离运输节约成本、获取技术及市场信息便利、农业基础良好等方面的优势,有利于农业专业村发展。但村庄与乡镇的距离并不显著影响农业专业化率,可能是源于乡镇对经济的集聚和辐射能力较弱。

4 农业专业村类型与环境关系

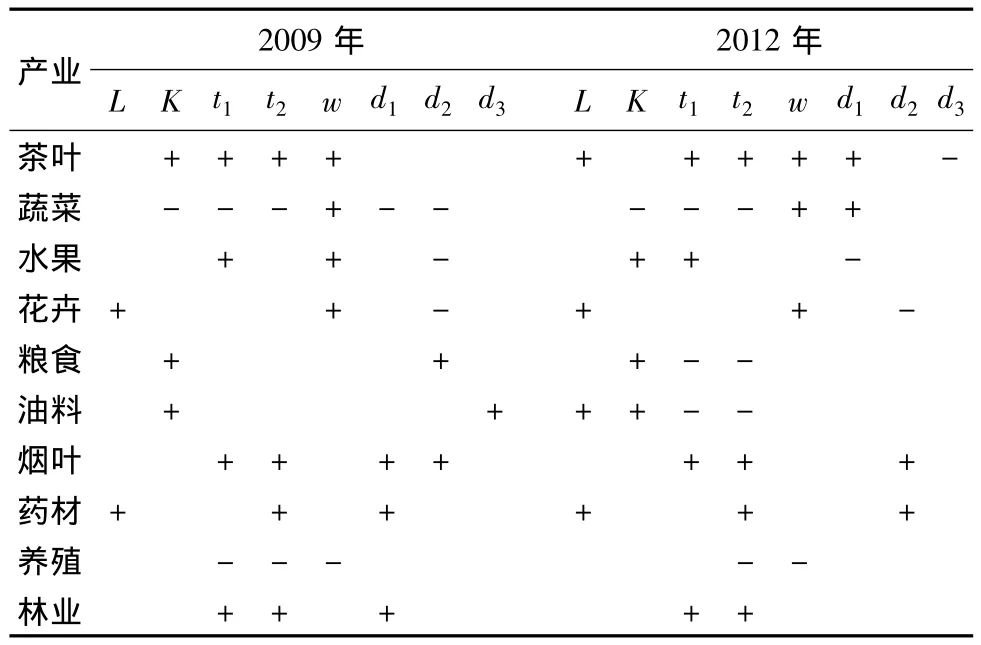

专业村类型是一个是或否的问题,选用2个逻辑值1或0来代表,运用二分类逻辑回归(ML-Binary Logit)模型,来估计因变量的2个逻辑值随着解释变量的变动发生的概率。基于实际回归结果,将2009,2012年各环境因素对农业专业村类型的影响方向进行归纳(表4)。

表4 2009,2012年不同类型农业专业村地理环境因素影响方向Tab.4 Direction of environment influence on agricultural specialized villages in 2009 and 2012

通过分析发现,环境因素显著影响农业专业村类型。丰富的劳动力资源对劳动力密集度高的农作物专业村的形成具有正面影响。不同农作物生理属性存在差异,对人工管理的要求不同,花卉、蔬菜、茶叶、药材等农作物种植需要投入较多的劳动力,劳动力资源丰富的地区有利于这些类型农业专业村的形成。土地资源丰裕、人均耕地面积多有利于形成粮食和油料作物、茶叶、水果专业村,源于粮食和油料作物、茶树、果树的规模种植需要大量的土地投入。但人均耕地面积多会对蔬菜专业村的形成产生负面影响,因蔬菜种植需要耗费大量的人工,人均耕地面积多难以保证蔬菜种植所需的劳动投入。平原地形有利于蔬菜、粮食和油料作物、养殖业专业村的形成,丘陵和山区有利于茶叶、水果、烟叶、药材、林业专业村的形成。蔬菜、水果、花卉的时鲜性和易损性等特性导致其对市场的依赖性很强,附近有批发市场有利于该类型专业村的形成,但同时批发市场附近土地获取成本高,会增加建立养殖基地的成本,妨碍生产门槛较高、需要一定的资金积累的养殖业专业村的形成。离地级市越远越有利于形成茶叶、烟叶、药材、林业专业村,因为城市近郊地区地价不断上升,农用地不断减少;离地级市越近越有利于形成蔬菜、水果专业村,因邻近消费地能够降低运输成本。离县城距离越近越有利于形成蔬菜、水果、花卉专业村;远离县城的农区有利于形成粮食和油料作物、烟叶专业村。与乡镇距离的远近对专业村形成的影响相对较小。

5 结论与讨论

地理环境因素对农业专业村发展起着重要作用。劳动力资源是影响农业专业化率的重要因素,劳动力资源越多,农业专业化率越低;地形始终是影响农业专业化率的重要因素,如果其他环境相同,丘陵山区农业专业化率平均要比平原区低;具有批发市场能够显著提高农业专业化率,但对于不同类型的农业专业村,其影响有所差异;村庄区位显著影响农业专业化率。随着农区发展,劳动力资源对农业专业村专业化率的解释能力增强,农业专业化生产对劳动力资源的依赖程度有所降低;土地资源状况逐渐成为重要影响因素,农业专业化率随人均耕地面积的增加而提高;丘陵、山地地形对农业专业化率的负面影响逐渐减弱;市场因素对农业专业化率的影响凸显;城市近郊农区具有的邻近消费市场的比较优势逐渐被城市扩张所引起的农用地减少、土地成本上升所替代,农业专业化率相对要低;村庄与县城的距离对农业专业化率影响的显著性增加。劳动力资源对花卉、蔬菜等劳动密集型专业村的形成具有正面影响;粮食和油料作物、茶树、果树的规模化种植需要大量的土地投入,人均耕地面积多、土地丰裕的村庄有利于该类专业村形成;地形状况影响不同类型农业专业村形成概率,平原区有利于蔬菜、粮食和油料作物、养殖业专业村的形成,丘陵和山区有利于茶叶、水果、烟叶、药材、林业专业村的形成;有批发市场的环境能提高蔬菜、水果、花卉等专业村形成概率,但会妨碍养殖业专业村形成;邻近城市的区位条件能够带来近临消费市场的运输成本节约,有利于形成蔬菜、水果等时鲜农产品专业村。

研究结果具有以下启迪:(1)农业专业化是市场竞争的产物,随着农业分工从多样化到专业化的深化,其空间载体成为各界关注的重点。农业专业村的发展是要素禀赋、交通条件、市场需求、技术进步等因素综合作用的结果。随着时间的推移,各因素的影响程度与作用方式会发生变化,主导因素不断变动、逐步演替,因此,各地区应在动态了解自身农业生产条件的基础上,立足于区域比较优势,确定农业产业结构调整方向和具体方案,进行最具竞争优势和最有潜力的农产品专业化生产,以促进区域资源配置效率的提升。专业村作为专业化发展在微观尺度上的空间载体之一,村庄环境和资源不同导致边际生产率存在差异,不同村庄应对自身所拥有的比较优势进行权衡或博弈,同时结合不同类型农业专业化生产对相关环境要素的特殊要求,确定农业专业化发展方向。(2)尽管农业区域比较优势具有客观性,但同时也具有相对性和动态性。经济技术的发展不断改变着区域所具有的比较优势。伴随着城市化的推进、城市范围的扩展,近邻城市的农区进行农业专业化生产所具有的区位、交通、市场、技术等方面优势,逐渐被高土地获取成本所替代。农业产地格局发生变化,蔬菜专业化种植优势区域呈现向远郊和广大农区转移的趋势。农业区域分工作为优化农业布局的一项原则,农村地区应充分利用区域根植性,积极参与区域分工,科学制定农业专业化发展规划,优化农业专业化发展环境,进而激发农区自身发展的活力与竞争力。

[1]黄宗智.中国的隐性农业革命[M].北京:法律出版社,2010.

[2]罗必良.现代农业发展理论——逻辑线索与创新路径[M].北京:中国农业出版社,2009.

[3]李小建,罗庆,樊新生.农区专业村的形成与演化机理研究[J].中国软科学,2009(2):71-80.

[4]黄宗智,彭玉生.三大历史性变迁的交会与中国小规模农业的前景[J].中国社会科学,2007(4):74-88.

[5]高更和,石磊.专业村形成历程及影响因素研究——以豫西南3个专业村为例[J].经济地理,2011,31(7):1165-1170.

[6]郑风田,程郁.创业家与我国农村产业集群的形成与演化机理:基于云南斗南花卉个案的实证分析[J].中国软科学,2006(1):100-107.

[7]李小建,周雄飞,郑纯辉,等.欠发达区地理环境对专业村发展的影响研究[J].地理学报,2012,67(6):783-792.

[8]李小建,罗庆,杨慧敏.专业村类型形成及影响因素研究[J].经济地理,2013,33(7):1-8.

[9]向延平.我国“一村一品”地理分布与数量特征分析:兼论区域内生发展[J].地域研究与开发,2014,33(2):51-53,87.

[10]乔家君,李亚静.专业村集聚的空间测度——以河南省专业村为例[J].地域研究与开发,2014,33(5):140-143,154.

[11]刘玉振,周灿,乔家君.欠发达农区特色种植空间扩散研究——以河南省大营村为例[J].经济地理,2012,32(2):116-120.

[12]吴娜琳,李二玲,李小建.特色种植业专业村空间扩散及影响因素分析——以河南省柘城县辣椒种植为例[J].地理研究,2013,32(7):1303-1315.

[13]乔家君,汪海飞.欠发达区特色种植型村域经济发展时空变化——以河南省十里铺村为例[J].人文地理,2012,27(2):82-86.

[14]乔家君.欠发达平原区村域特色种植销售市场的时空变化[J].经济地理,2009,29(12):2055-2060.

[15]罗庆,李小建.农户互动网络特征、功能及培育建议[J].经济地理,2010,30(5):808-813.

[16]Winsberg M D.Concentration and Specialization in United States Agriculture,1939—1978[J].Economic Geography,1980,56(3):183-189.

[17]Kurokawa K,Tembo F,Velde D W T.Challenges for the OVOP Movement in Sub-Saharan Africa:Insights from Malawi,Japan and Thailand[R].Tokyo:JICA Research Institute,2010:1-45.

[18]张文忠.经济区位理论的研究:以农业区位论为例[D].长春:东北师范大学,1998.

[19]Wan G,Zhou Z.Income Inequality in Rural China:Regression-based Decomposition Using Household Data[J].Review of Development Economics,2005,9(1):107-120.