三值逻辑与意义理论

2015-04-15马明辉

马 明 辉

(西南大学 逻辑与智能研究中心,重庆市 400715)

三值逻辑与意义理论

马 明 辉

(西南大学 逻辑与智能研究中心,重庆市 400715)

乌卡谢维奇的三值逻辑反对古典逻辑的矛盾律和排中律,引起了一系列哲学问题。古典逻辑的基础是二值原则,即任何句子要么是真的要么是假的。乌卡谢维奇把第三值指派给不能确定真假的句子。如何理解第三值是三值逻辑的关键问题。从意义理论的角度看,既不真也不假的句子被赋予第三值是因为它们的真之条件未能得到理解而造成的。对于“明天将有海战”这样的时态句子,运用时态逻辑的语义学,第三值是可以消除的。

古典逻辑;二值原则;三值逻辑;意义理论;时态逻辑;形而上学

,因而关于“是”的本体论是从矛盾律这样的逻辑规律出发的,排中律也在考虑范围内,它们值得被称为关于“是”的普遍原理。从根本上说,矛盾律和排中律依赖于古典逻辑的二值原则。然而,1920年波兰逻辑学家乌卡谢维奇(Janukasiewicz,1878-1956)注意到亚里士多德关于表达未来偶然事件的句子的论述,提出要为既不真也不假的句子指定第三个真值,三值逻辑由此诞生。三值逻辑中,矛盾律和排中律不再有效,作为古典逻辑基础的二值原则因此被改变。逻辑基础的改变必定引起形而上学的争论。因此,哲学家们不得不反思二值逻辑和三值逻辑的差异及其形而上学后果。关于三值逻辑的哲学争论也以各种形式表现出来,比如决定论和非决定论、实在论和反实在论的争论等等。然而,所有这些讨论均须先回答一个问题:如何理解第三值?关于多值逻辑及其哲学的研究对此提出了一些逻辑的或数学的解释[1][2],但未能从当代形而上学的高度来认识这个问题。

本文首先阐述以古典逻辑的二值原则为基础的逻辑规律及其蕴涵的哲学推论。然后讨论以乌卡谢维奇的三值逻辑为基础而产生的哲学问题。最后,我们从当代哲学家戴维森(Donald Davison,1917-2003)所提出的真之条件意义理论的视角,对第三值提出一种解释:既不真也不假的句子被赋予第三值是因为它们的真之条件未能得到理解而造成的。运用时态逻辑语义学,可以不需要第三值,在坚持古典逻辑二值原则的情况下,给出所考虑句子的真之条件,就可以把握这类句子的意义。因此,从戴维森的真之条件意义理论的角度看,引入第三值是没有必要的。

一、古典逻辑的二值原则

古典逻辑遵循二值原则:任何命题要么是真的,要么是假的,没有第三个真值。传统形式逻辑坚持这条基本原则。亚里士多德在《解释篇》第四章就曾说:“每个句子都是有意义的(不是作为一种工具,而是通过约定而有意义),但并非每个句子都是做陈述的,只有那些有真或假的句子才是做陈述的。并非所有句子都有真或假:一句祷告是一个句子,而它既不是真的,也不是假的。”[3]16b33亚里士多德认为,逻辑学只关心有真假的句子,没有真假的句子不属于逻辑学的范围,不是逻辑研究的对象。

现代形式逻辑的开创者弗雷格在“论涵义和意谓”这篇名著中说:“我们不得不把一个句子的真值作为它的意谓(Bedeutung)。把一个句子的真值理解为它是真的或假的这种情况。没有其他真值。”[4]157-158按照弗雷格的理解,句子就像专名一样指称真或假这类抽象对象,所有真句子都代表真,所有假句子都代表假。弗雷格第一次提出“真值”(truth value)这个概念,它是句子的所指。当然,弗雷格也认为并非所有句子都有真值,一些特别的句子,比如含有空专名的句子(表达虚构对象所具有的性质的句子)、疑问句、命令句、愿望句等等都没有真值。逻辑是关于真之规律的科学,没有真假的句子不在逻辑学的研究范围之内。

古典逻辑的二值原则有几个最重要的推论。为表述这些推论,我们先引进几个基本概念。对于两个句子A和B,如果在任何情况下A和B的真值相同,要么同时真,要么同时假,那么我们说A和B是等值的。古典逻辑处理几个特别的句子联结词*按现代逻辑的术语,这些联结词称为句子函数。从语义上看,它们被解释为真值函数。关于真值函数的哲学讨论见维特根斯坦的《逻辑哲学论》。Wittgenstein L. Tractatus Logico-Philosophicus[M]. With a translation by D.F.Pears and B.F.McGuinness, (London: Routledge and Kegan Paul, 1961). Philosophical Investigations, 1971。:并非(否定)、并且(合取)、或者(析取)、如果那么(蕴涵)、当且仅当(等值)。二值逻辑对它们的语义解释是以给出句子的真之条件的方式递归定义的:(1)“并非A”是真的当且仅当A是假的;(2)“A并且B”是真的当且仅当A是真的并且B是真的;(3)“A或者B”是真的当且仅当A是真的或者B是真的;(4)“如果A那么B”是真的当且仅当A是假的或者B是真的;(5)“A当且仅当B”是真的当且仅当A和B的真值相同。此外,如果在任何情况下“A并且B”都是假的,那么我们说句子A和B是矛盾的(不一致的)。根据否定的意义,“A”和“并非A”总是矛盾的。二值原则体现为古典逻辑的如下几个重要特征:

第一,矛盾律。矛盾律*亚里士多德在《形而上学》第四卷中将矛盾律表述为“一事物不能既是又不是”。是指一个句子A不能既真又假。根据古典逻辑对句子联结词的解释,矛盾律又可以表述为“并非(A并且非A)”对任意句子A都成立。*矛盾律还能以其他方式表达,比如“并非(A当且仅当非A)”,即A不等值于非A。因为A要么真要么假,所以A与非A的真值总是不同的。在哲学史上,这种形式的矛盾律曾出现在罗素提出的集合论悖论中。罗素的结论是不存在由所有不属于自身的集合组成的集合。假定存在这样一个集合y,便立即得出“y属于y当且仅当y不属于y”,这是矛盾的。因此,如果承认矛盾律,就可以承认罗素的结论。根据二值原则,A要么是真的,要么是假的。所以,如果A是真的,那么非A是假的,因而“A并且非A”是假的,所以“并非(A并且非A)”是真的;如果A是假的,那么“A并且非A”是假的,所以“并非(A并且非A)”是真的。因此“并非(A并且非A)”总是真的。根据二值原则证明了矛盾律,所以矛盾律依赖于二值原则。

第二,排中律。排中律是指任意命题及其否定必有一个是真的,即“A或非A”总是真的。*按照亚里士多德的表述,排中律是指“一事物要么是要么不是”。根据二值原则,A要么真,要么假。因此要么A是真的,要么非A是真的。在古典逻辑关于否定和析取的解释下,根据二值原则可以证明排中律。因此,排中律也依赖于二值原则。此外,在古典逻辑中,从矛盾律也可以推出排中律。

第三,二值逻辑隐含一些本体论预设。本体论在亚里士多德那里就是关于being(是)的学说。亚里士多德的逻辑理论将句子划分为肯定句和否定句,分别以“S是P”和“S不是P”的方式来表达。“是”与“不是”既是逻辑的基本概念,也是本体论的基本概念,肯定句和否定句的区分可以看做二值原则的变形。当代哲学讨论“实在论”与“反实在论”等本体论问题时,也与二值原则有密切的关系。达米特(Michael Dummett,1925-2011)在《形而上学的逻辑基础》这本著作中说:“人们难免注意到,实在论学说的一个共同特征是坚持二值原则——任何所讨论的命题都确切地要么真要么假。因为对于实在论者来说,关于物理实在的陈述的真值不是由于我们观察到它们而成立。数学陈述的真值也不是由于我们证明或否证它们,在两种情况下,陈述的真值是由于独立于我们的认识而存在的实在,这些陈述根据它们与那种实在一致或不一致而是真的或假的。”[5]9实在论坚持二值原则,一个句子要么真要么假,因为存在独立于认识的实在使得所考虑的句子要么真要么假。坚持实在论就要承认这样的实在,进而坚持句子的真假由实在决定。这种看法也反映在真之符合论中,符合论的直觉就是将句子与实在的关系分为符合与不符合两种,因此一个句子要么真要么假。*在罗素和维特根斯坦的逻辑原子主义哲学中,句子与事实之间的关系也是如此。比如,在维特根斯坦看来,句子是事实的逻辑图像,它要么与事实一致,要么与事实不一致,在前一种情况下该句子是真的,而在后一种情况下该句子是假的。Wittgenstein L. Tractatus Logico-Philosophicus[M]. With a translation by D.F.Pears and B.F.McGuinness, (London: Routledge and Kegan Paul, 1961). Philosophical Investigations, 1971.

现在简要说明二值原则引起的几个哲学问题。首先是人们关于“由假得全”这样的古典逻辑规律的担忧。所谓“由假得全”指从矛盾命题可以推出任意命题(这条原则也被称为“爆炸原则”),即从A并且非A推出B。一旦断定一对矛盾命题,就可以推出任意命题。这是由二值原则和古典逻辑对句子联结词的解释决定的。这条原则引起的哲学问题中,一个很明显的问题是从一个假命题如何能够推出一个真命题。对任何句子A都可以制造矛盾命题,由此推出任何命题B,显得很不自然。比如,从“2加2等于4并且2+2不等于4”可以推出“地球围绕太阳转”,这种推理显然是值得怀疑的。*否认“由假得全”这条推理原则便得到弗协调逻辑。(paraconsistent logic)Priest G. Paraconsistent logic[M]//Handbook of philosophical logic. Springer Netherlands, 2002: 287-393。在此协调逻辑中,相互矛盾的句子可以有语义模型。因此,从矛盾不能得出所有句子。这种逻辑允许不一致的理论。在科学中经常出现相互不一致但并非透明的理论,比如波尔的原子理论与麦克斯韦方程就是不一致的。但是,从两种理论我们不能推出一切。

再考虑排中律问题。这条规律受到非决定论者和直觉主义者的严厉批判,因为它隐含着某种决定论和反直觉的思想。根据二值原则,一个句子要么真要么假。又因为实在论坚持二值原则,于是通过排中律断定任何事件发生或不发生都是预定的,一切都是决定性的。这种决定论的看法与非决定论相抵触,因为后者主张并非任何事情都是预定的,由此论证人有自由意志或选择能力。另一方面,直觉主义者也认为排中律有问题,因为它使反证法这样的证明手段成立:假定一个句子A是假的,如果由此得出矛盾句子B和非B,那么就能证明A是真的。反证法的问题在于,假定要证明某个对象x存在,通过假定它不存在得出矛盾的方式并不能确实证明它存在;要证明一个对象x存在就必须将它确实构造出来,而不是提供一种形而上学的论证。[6]1-14

最后我们看实在论的问题。前面讲到达米特的观点,认为实在论坚持二值原则。进一步看,任何否认实在论的反实在论观点几乎都要否认二值原则。比如,直觉主义数学家否认排中律,主张任何数学陈述只有能得到证明才是真的,没有任何根据来假定任何数学陈述要么真要么假,不存在数学陈述赖以获得真值的实在。再比如,我们似乎也难以坚持关于过去时间的陈述要么真要么假。现象学家断言关于物理世界的所有陈述要么真要么假,也没有根据。反实在论者坚持没有决定陈述真假的实在作为基础或根据。是否坚持二值原则,是否坚持古典逻辑,对于实在论和反实在论这样的形而上学问题来说,具有重要意义。

二、乌卡谢维奇的三值逻辑

对二值原则最直接的反驳是引入除真和假之外的其他真值。乌卡谢维奇提出了三值逻辑。乌卡谢维奇也像弗雷格那样把句子的真或假统称为逻辑值,真是肯定性的逻辑值,假是否定性的逻辑值。从本体论上看,真类似于“是”(being),而假类似于“不是”。乌卡谢维奇认为,逻辑是关于逻辑值的科学,而不是关于命题的科学,因为命题属于语法;逻辑不是关于判断的科学,因为判断属于心理学;逻辑不是命题所表达的语境的科学,因为命题所涉及的内容属于各种不同的科学;逻辑不是关于一般性对象的科学,因为这属于本体论。逻辑是关于逻辑值这种特殊对象的科学。[7]90

古典逻辑假定二值原则,如果改变该原则,古典逻辑也就随之变成不同的逻辑理论。1920年,在论文“论三值逻辑”[7]87-88中,乌卡谢维奇提出一种非亚里士多德式的逻辑,即改变二值原则,承认有一类句子既不真也不假,这样的句子取第三个逻辑值,这个逻辑值不是真或假,而是“可能性”。如何理解作为第三值的“可能性”?乌卡谢维奇援引亚里士多德在《解释篇》第9章讨论的“明天将有海战”这样表述未来偶然事件的句子,认为第三值应该指派给这样的句子,因为我们没有根据断定它要么真要么假。

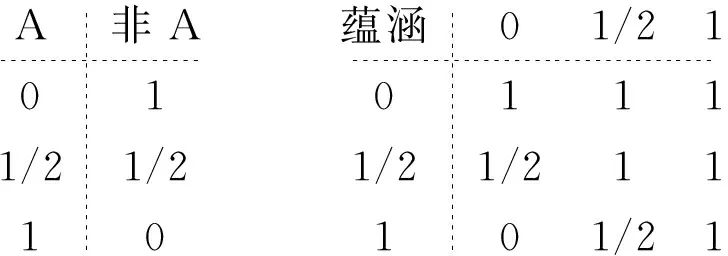

具体来说,对于“明天下午三点将有海战”这个句子,说出它的时候无法断定它的真假,而只能说这个句子是可能的。认为这样句子不真也不假并不会导致矛盾。乌卡谢维奇为这样的句子引入第三个真值,不同于真(用1表示),也不同于假(用0表示),用1/2表示“可能”。现在有三个真值,就必须重新解释句子联结词,处理第三值的情况。乌卡谢维奇对否定词和蕴涵词给出了如下矩阵解释:

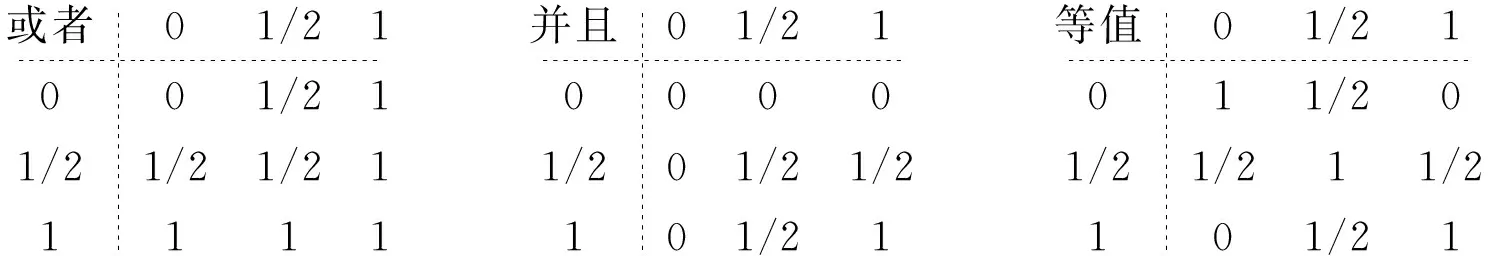

由此可以进一步定义其他联结词的真值表:

根据上述真值表,“A或者B”等于“(A蕴涵B)蕴涵B”;“A并且B”等于“并非(非A或者非B)”;“A等值于B”等于“(A蕴涵B)并且(B蕴涵A)”。

上述三值逻辑有何哲学后果?乌卡谢维奇提出了反决定论的想法。由于反对二值原则,乌卡谢维奇很自然地认为,哲学必须从基础开始重新建造;它应该借鉴科学方法并且以新的逻辑为基础。[7]112对于决定论和非决定论这样的基本哲学争论,二值逻辑和三值逻辑起到了基础性的作用。乌卡谢维奇认为,从二值原则可以推出决定论的结论,而三值逻辑动摇了决定论的基础,进而支持非决定论的观点。

决定论认为一切事件皆有预定,未来由过去决定,二者区别在于未来尚未成为过去。按照决定论的观点,如果一个句子A在时刻t是真的,那么它在t时刻前任何时刻都是真的。二值逻辑支持这种观点,尤其是排中律最明显支持这样的看法。首先,根据排中律,可以得到如下前提:

(1)要么明天下午三点将有海战在t时刻是真的,要么明天下午三点没有海战在t时刻是真的。

下面这个经验性前提在任何时刻t都是真的:

(2)如果明天下午三点没有海战在t时刻是真的,那么明天下午三点没有海战。

运用二值逻辑的基本规律,前提(2)可以转化为:

(3)如果明天下午三点有海战,那么明天下午三点没有海战在t时刻不是真的。

同样,前提(1)可以转化为:

(4)如果明天下午三点没有海战在t时刻不是真的,那么明天下午三点有海战在t时刻是真的。

于是根据二值逻辑的传递律,从(3)和(4)可以推出:

(5)如果明天下午三点有海战,那么明天下午三点有海战在t时刻是真的。

由于t是任意时刻,所以从(5)可知,如果明天下午三点有海战,那么明天下午三点有海战在任意时刻都是真的。因此,决定论的原理得到了证明。在乌卡谢维奇看来,亚里士多德本人已经看到了问题,“要么明天有海战,要么明天没有海战”这在今天是真的而且是必然的,但是“明天将有海战”这个关于未来偶然事件的句子既不是真的,也不是假的。*古希腊哲学恩培多克勒学派(Epicureans)清楚地认识到二值原则和排中律的问题,为非决定论和亚里士多德辩护。然而,斯多葛学派(Stoics)是决定论者,他们为排中律辩护。乌卡谢维奇关于古希腊逻辑史有大量深入的研究。ukasiewicz J, Borkowski L. Selected works[M]. North-Holland, 1970. Kotarbiński T. Jan ukasiewicz’s works on the history of logic[J]. Studia Logica, 1958, 8(1): 57-62。乌卡谢维奇引入第三值“可能性”,以增加逻辑值的方法改变了二值逻辑的基础。按照三值逻辑,未来并不是由过去完全决定的。在某个时刻t上真的句子A并非必然真,这与表述未来偶然事件的句子的意义有关。

三、另一些哲学问题

乌卡谢维奇所讲的第三值“可能性”在哲学史上有许多类似的东西,多值性思想从形而上学诞生之初便一直存在。亚里士多德在《解释篇》中将命题从质的方面区分为肯定命题和否定命题:肯定命题的形式是“S是P”,否定命题的形式是“S不是P”。然而在讨论过程中,亚里士多德还考虑“S是非P”这样具有肯定形式和否定内容的命题。在亚里士多德那里,这样的命题最终被排除在逻辑理论的范围之外。但是,到了康德的逻辑理论,“S是非P”这类命题被康德称做无限命题*参见康德的《纯粹理性批判》。Kant I. Critique of pure reason[M]. Cambridge University Press, 1998:206-207。康德这位大哲学家显然又把亚里士多德丢弃的无限命题重新引回到他的哲学中。,重新引入他的先验逻辑(即康德的形而上学)之中。康德认为这样的命题在认识方面具有不同于肯定命题和否定命题的作用。这种三分法改变了传统哲学中“是”和“不是”的二分法,承认第三类命题本身就是多值性的一种体现。

弗雷格在讨论“思想”时也提出了第三领域的想法,即思想是句子的涵义,它不是外界客观事物,也不属于主观意识,而是某种第三领域的客观的东西。还有句子的真值这样的对象,也属于第三领域。更一般地说,可以把抽象对象作为独立于物理对象和心理对象的第三种对象来看待。于是第三领域增加了本体论的范围,正如第三值改变了二值逻辑。传统本体论受到二值逻辑的支持,而扩展的本体论则要反对二值逻辑。迈农(A. Meinong,1853-1920)在本体论方面走得更远[8]。他主张可以思考不存在的对象,比如可以思考或指称“金山”、“圆的正方形”等,必定有这样的东西是或不是,尽管它们是思想的对象。因此迈农要区分“是”和“存在”,比如长翅膀的马是马,但它不存在。第三种本体由此显现出来,虚构对象可以“是”但不存在。

还有一些关于虚构对象的句子。比如罗素的著名例子“当今法国国王是秃头”。按罗素的说法,其中限定摹状词“当今法国国王”可以用表达唯一性的句子消去。但从句子真值的角度看,这个句子照样没有真假,因为“当今法国国王”是虚构的对象。如果这个例子还不够明显,那么可以考虑“孙悟空是猴王”这样的例子,它既不是真的也不是假的,因为其中涉及的对象是虚构的。关于虚构对象的句子,没有根据断定它的真假。如果按乌卡谢维奇的做法,势必也要为这样的句子指定第三个真值。

第三值的引入总会引起对二值原则的批判,进而表现出反实在论的倾向。在乌卡谢维奇的三值逻辑中,如果一个句子在其原子命题取任何三个值的情况下都是1,那么这个句子就称为三值逻辑的有效句子。矛盾律和排中律都是因为引入第三个值才不是有效的,因为当A取1/2时,“A并且非A”和“A或者非A”都是1/2。既然反对排中律,三值逻辑的反实在论倾向就表现出来了。在前面讨论的第三种命题、第三领域、虚构对象等多值性问题中,这种反实在论倾向就表现为提出二分法的反例。三值逻辑为反实在论哲学提供逻辑基础。

二值逻辑还有一些规律在三值逻辑中不是有效的。比如,在二值逻辑中,“A”与“非A”决不等值,而在三值逻辑中,它们是一致的,即在A取1/2的情况下它们等值,这一点从否定词在三值逻辑中的解释可以看出。这样罗素提出的悖论似乎有了新的可能性。罗素悖论是说“A”与“非A”不等值或者矛盾,因此不存在由所有不属于自身的集合组成的集合。现在“A”与“非A”是一致的,因此从本体论上看可能存在由所有不属于自身的集合组成的对象。在集合论中,这样的对象被称为真类,从而区别于真正的集合。在集合论哲学中,在所谓的集合论域之外,引入另一些类似于虚构对象的真类,关于它们的陈述的真假也没有根据,由此也表现出反实在论特点。

前面讲到“明天将有海战”这样的句子在说出它的时刻既不真也不假。然而,这样的句子只是诸多内涵句子的一种。所谓的内涵句子是指不能通过其组成部分的真假来确定整个句子真假的句子,这样的句子的真假取决于某些内涵概念的意义。人们往往通过“知道”、“相信”、“认为”等命题态度词来表达他人对事物的认识,比如罗素在“论指谓”[9]中曾举出这样的例子:

(1)乔治四世相信司各特是《威弗利》的作者。

这样的句子就是内涵句子。罗素还认为,内涵句子(1)甚至还引起问题。假定“司各特是《威弗利》的作者”,根据同一替换律可以得到:

(2)乔治四世相信司各特是司各特。

句子(1)表达了乔治四世的信念,而句子(2)则没有什么价值。现在考虑句子的真假。坚持二值逻辑的人会说,人们也可以假定有信念这样的实体,如果乔治四世有“司各特是《威弗利》的作者”这个信念,句子(1)是真的;否则(1)是假的。然而假定这样的实体是没有根据的,正如在“明天下午三点将有海战”这个句子中,没有根据假定有一个事实决定它的真假。按照乌卡谢维奇,要考虑这样句子的真值,就要为它指定不同于真和假的第三值。既然出现第三值,涉及这些句子的排中律不再成立,因而反实在论的面孔就会再次出现。

四、多值性与意义理论

到此为止,我们分析了乌卡谢维奇的第三值及其相关的哲学问题,达到一种基本看法:不仅“明天将有海战”这种表达未来偶然事件的句子既不真也不假,因此要取第三值,而且涉及抽象对象和内涵语境的句子也应该取第三值。最终我们还要面对这样一个问题,如何理解句子的第三值?乌卡谢维奇说它就是“可能性”,那么又如何理解取第三值句子的意义中所包含的“可能性”?换言之,如何恰当把握这些句子的意义?

一些哲学家主张虚构实体、内涵实体、事件实体等本体论设定物,另一些哲学家则要用奥卡姆剃刀将多余的实体剔除。我主张后一种做法:如无必要,不必增加新的实体。假如遇到任何无法确定真假的句子就随意增加第三值,我们就不得不承认有无穷多个真值,因为我们可以按照迈农法造出无穷无尽的不同类型的表达可能性的句子。在句子的真值问题上,陷入无穷倒退的境地毕竟是无法容忍的。现在我们要追问,可以超越第三值吗?第三值“可能性”能够得到解释吗?

戴维森显然是不主张随意增加实体的哲学家。在“真与意义”[10]这篇论文的讨论中,他认为把意义当做实体是不能接受的,这会导致柏拉图的第三人无穷倒退的问题。那么究竟应该如何把握句子的意义?对于“S意谓p”这样的句子,戴维森借助塔斯基的真之理论给出了一种说法,即给出句子的真之条件是把握句子意义的一种方式。也就是说,可以通过“S是真的当且仅当p”这个T-型等值式来理解“S意谓p”。把握句子的真之条件是把握句子意义的一种方式,而且这种方式是比较基本的。比如,“雪是白的”这个句子的意义可以这样来理解,我们知道在什么条件下“雪是白的”这个句子是真的,在什么条件下这个句子是假的。

按照戴维森的思路,乌卡谢维奇所讨论的既不真也不假的句子的意义问题,就显示出来了。考虑“明天将有海战”这个句子,说它既不真也不假,一种合理的解释是我们没有根据确定它的真假。换言之,该句子的真之条件不明确。因此,要把握这个句子的意义当然是有困难的。人们似乎也可以说没有人不理解“明天将有海战”这个句子的意义,否则充分理解同一种语言的人说出这个句子时就会产生交流上的困难。从直观上看,“明天将有海战”这个句子是真的当且仅当明天将有海战。只要这个真之条件是清楚的,那么也就把握了所考虑句子的意义。问题在哪里呢?回顾乌卡谢维奇所说三值逻辑反对排中律的情况,那么这样句子会引起的排中律问题是什么呢?

显然排中律的问题是“明天”这个表达时间的模态概念引起的。一般地说,我们用Fp表示p在将来某个时刻是真的,那么排中律似乎有两种形式:第一,Fp或者并非Fp;第二,F(p或者非p)。在古典二值逻辑中,前者是成立的;而后者既不是真的也不是假的,因为“将来”这个时态概念不是能被古典句子联结词定义的真值函数。进一步说,Fp的真假不是由p的真假决定的。于是乌卡谢维奇说排中律有问题,因为无法确定Fp的真假。由此可见症结所在,“将来”这个时间模态概念的内涵语境的意义不清楚,也就是说,Fp这样句子的真之条件不明确。

如何理解“Fp”这样的句子所包含的可能性?要回答这个问题,就必须把握这样句子的真之条件。时态逻辑提供了解决这个问题的一种途径。时态逻辑的一种语义学把时间看做关系结构。在时间t上解释Fp如下:在t上命题p将来真当且仅当存在t的未来时刻s使得p是真的。时间次序决定时态概念的意义,时态是一个句子真的一种方式或模态。时态概念不是普通的真值函数,无法通过句子联结词来定义。“明天将有海战”这样的时态句子中所包含的可能性,就是“明天”这个词显示出来的真之方式。

时态句子的意义无法简单地以第三值来把握,因为这个第三值并没有得到明确的解释,对于把握句子的真之条件没有什么作用。然而,以时态逻辑的方式来处理,可以去掉第三值,而保留二值逻辑。最初人们把模态逻辑称为内涵逻辑,因为它们处理内涵概念,而不是句子联结词或量词这样的外延概念。在乌卡谢维奇考虑的表述未来偶然事件的句子中,恰恰是时态这样的内涵概念导致了问题,因此乌卡谢维奇以非常简单的方式引入第三值来处理,然而这样的处理未能达到说明这类句子的真之条件的效果。

进一步而言,按照时态逻辑的处理方法,原则上任何既不真也不假的句子都可以看做含有某种模态概念的内涵句子。模态逻辑可以从二值逻辑出发,不需要第三值。所以,多值性本身可以被超越,坚持古典逻辑的二值原则,通过引入模态概念,可以处理多值性问题。从句子意义的角度看,如果明确句子的真之条件,就可以把握句子的意义。三值逻辑中第三值只是假定的真值,对于理解句子的真之条件没有帮助。转化为模态逻辑之后,在二值原则下,通过给出句子的真之条件,就可以把握这些句子的意义。

五、结 论

以最直接的方式理解三值逻辑,可以把它看做特征元为1的三个元素0、1/2和1的矩阵或代数的逻辑。代数逻辑是未经解释的,即便知道一个句子的真值是1/2(既不是0也不是1),如果不解释1/2这个真值,也无法把握这个句子的意义。在通常情况下,人们可以理解一个句子是真的是什么意思,比如“雪是白的”是真的,意思是雪事实上是白的。真这个概念是联系语言和世界的基本概念。然而,三值逻辑的第三值本身却难以理解。引入这个特殊真值,三值逻辑达到反对排中律的结论,进而有一些反实在论的哲学后果。与此相比,直觉主义逻辑也反对排中律,但它是经过解释的,而不像三值逻辑那样仅仅是未经解释的代数。直觉主义逻辑的解释中,蕴涵具有可证性涵义,以证明为基本概念可以解释句子联结词。这种解释恰好赋予直觉主义逻辑另一种不同于真和假的语义概念。达米特在论文“真”[11]中对此进行解释,认为真就是“有保证可断定”,这实际上是对直觉主义逻辑在意义理论方面提供的概念进行的说明。这一点恰好是乌卡谢维奇的三值逻辑所不具备的。

进一步看,三值逻辑可以理解为隐含的模态逻辑。除了真和假,任何其他真值的引入都相当于引入一个新的模态概念。因此,不需要多余的真值,只要在古典二值逻辑基础上增加新的模态词就可以了。只要理解模态句子的真之条件,就可以把握取第三值句子的意义。在句子的意义这个问题上,戴维森的方法是有价值的,它指出了一种把握句子意义的基本方式。我认为在考虑既不真也不假的句子的意义时,应该维护戴维森的立场和处理方式,至少这种方式是值得尝试的。

最后,我们简要地说说如何看待三值逻辑的地位这个问题。三值逻辑是以反对排中律和矛盾律的面孔出现的。在它的逻辑地位方面,最直接的问题就是:古典逻辑的逻辑规律可修正吗?逻辑规律是否是可改变的?逻辑规律是否是相对的?*参见蔡曙山.多值逻辑的哲学意义[J].贵州社会科学,1991(12)。蔡曙山说:“经典二值逻辑所断定的真理不再被认为是绝对的真理”,“绝对逻辑观已经根本动摇”,“所谓相对逻辑观不再把逻辑看做真理的绝对标准,不再认为逻辑的真理具有绝对性。相对逻辑观仅把逻辑当做真理的相对参照系。”虽然有些人主张逻辑规律是可修正的*关于这个问题的深入讨论,参见王路.逻辑真理是可错的吗?[J].哲学研究,2007(10)。,但在这个问题上,我认为应该坚持奎因的立场。奎因在《逻辑哲学》中提出,逻辑的改变乃是主题的改变[4]80-81。比如在直觉主义逻辑中,句子联结词的意义不同于古典逻辑中逻辑常项的意义,因此直觉主义者并没有否认古典逻辑的任何东西,只是改变了主题。根据这个论证,可以说古典逻辑中的逻辑真句子是免于任何修正的。逻辑真句子不容修正。应用于三值逻辑,也可以说它不过改变了句子联结词的意义,因此改变了主题,而不是对逻辑规律的修正。

第三值可以带来什么好处吗?或者三值逻辑有用吗?答案也是肯定的。主题的改变必定是为了处理某些问题。比如从代数角度看,人们可以为联结词提供不同的代数解释,从而将一些逻辑规律与其他逻辑规律区分开。再比如,人们还可以引入更多的真值,甚至无穷多个真值([0,1]这个实数区间中的所有真值),从而得到多值逻辑。这些被假定为真值的东西可以被解释为一些所需要的概念,比如认知情况、真之等级、模糊度、量子状态等等。毫无疑问,三值逻辑作为一种逻辑理论是有用处的。但从意义理论或形而上学的角度看,第三值这样的设定物本身难以让人接受,它对于把握句子的意义丝毫没有帮助,因而它们是多余的。

[1] Malinowski G. A Philosophy of Many-Valued Logic. The Third Logical Value and Beyond[M]//The Golden Age of Polish Philosophy. Springer Netherlands, 2009: 81-92.

[2] Malinowski G. Many-valued logic and its philosophy[J]. Handbook of the History of Logic, 2007, 8: 13-94.

[3] Aristotle. Categories and de Interpretatione[M]. Translated with Notes by J.L. Ackrill. Oxford: Oxford University Press, 1975.

[4] Beaney, M. (Ed.). The Frege Reader[M]. Wiley-Blackwell, 1997.

[5] Dummett M A E. The Logical Basis of Metaphysics[M]. Cambridge,Mass:Harvard university press, 1993.

[6] Heyting A. Intuitionism: an introduction[M]. Amsterdam: North-Holland Pub. Co., 1956.

[8] Findlay J N. Meinong’s theory of objects and values[M]. Oxford: Clarendon Press, 1963.

[9] Russell B. On denoting[J]. Mind, 1905, 14(56): 479-493.

[10] Davidson D. Truth and meaning[J]. Synthese, 1967, 17(1): 304-323.

[11] Dummett M A E. Truth and the Other Enigmas[M]. Cambridge,Mass:Harvard University Press, 1978.

责任编辑 刘荣军

10.13718/j.cnki.xdsk.2015.01.003

B81

A

1673-9841(2015)01-0021-08

2014-07-17

马明辉,哲学博士,西南大学逻辑与智能研究中心,副教授。

国家社会科学基金项目“模态可定义性理论研究”(12CZX054),项目负责人:马明辉。

逻辑作为工具、方法或出发点,一直是形而上学的基础,自亚里士多德至今都是如此。亚里士多德关于“是”的第一原理就是矛盾律这条重要的逻辑规律*亚里士多德《形而上学》第四卷。关于矛盾律的讨论见王路《逻辑与哲学》,人民出版社2007年版,第21-30页。