煤沥青中多环芳烃的消减抑制研究

2015-03-27王文超牛艳霞刘刚申峻李瑞丰杜建奎郭宝荣杨志峰

王文超,牛艳霞,刘刚,申峻,李瑞丰,杜建奎,郭宝荣,杨志峰

(1.太原理工大学化学化工学院,山西 太原 030024;2.山西路路佳科技有限公司,山西 太原 030024;3.交通运输部公路科学研究院,北京 100088)

0 引言

煤沥青(CTP)是一种煤焦油工业所产生的副产物,其主要成分为致癌类物质多环芳烃,因此被视为一种潜在的环境危险物[1-2].目前,煤沥青主要应用于沥青焦、针状焦、碳纤维、涂料、普通电极、黏结剂沥青、铺路等行业中[3],其中铺路用煤沥青占比较大.但是由于煤沥青铺路使用过程中直接接触煤沥青或沥青烟气,有可能导致环境污染,甚至诱发癌症等问题,因此欧洲国家相继对煤沥青产品中的多环芳烃含量做出了严格限制,如德国规定煤沥青制品中苯并芘(BaP)的含量不超过50 mg/kg[4],这就意味着煤沥青在道路应用方面受到了很大限制,从而也造成了煤沥青资源的严重浪费,另一方面,随着我国道路交通量的日益增多,而筑路用石油沥青供应严重不足,进口改质石油沥青价格高昂,因此限制了我国高等级公路的进一步发展.因此,为了适应我国铺路材料产业国情,开发出低毒路用煤沥青便成为一个非常紧迫的任务.目前,煤沥青用作路用材料最首要的障碍就是环保问题,近年来,我国对于煤沥青的低毒化处理主要采用化学法改性,如宋健伟研究了三聚甲醛改性煤沥青,多环芳烃含量可降32.1%[5];李佰昌研究了聚苯乙烯对煤沥青的除毒效果并探讨了改性煤沥青的路用性能,结果显示多环芳烃降低率接近40%,改性后煤沥青的路用性能指标如高低温性能都有所改善[6].但现有研究涉及到的改性剂单一,并未同时将多类别改性剂进行横向比较,且大部分改性剂如三聚甲醛等本身就是有毒物质,容易带来二次污染,因此本实验将通过醛类、橡胶类、交联单体类、氧化剂类等不同类别的改性剂对煤沥青进行改性处理,以期探究不同类别改性剂在煤沥青低毒化处理过程中的适应性及有效性,为后续的改性工作提供借鉴,同时研究低毒改性剂如苯丙烯醛的除毒性能,目前苯丙烯醛主要用于制备炭材料前驱体中[7],应用到煤沥青的脱毒研究中尚不多见.因此,在此基础上,重点考察苯丙烯醛对煤沥青的脱毒行为,从而进一步研究低毒煤沥青的制备,降低煤沥青对环境及人类的危害,最大程度上解决煤沥青铺路应用环节上的环保问题.

1 实验部分

1.1 主要仪器和药品 DF-101S集热式恒温加热磁力搅拌器,巩义市予华仪器有限责任公司;RE-52 AA旋转蒸发仪,上海亚荣生化仪器厂;气相色谱采用上海灵华仪器有限公司GC9890 A30×0.25 mm Rxi-1毛细管柱进行分析,操作条件:程序升温,初温100℃,升温速率5℃/min,终温300℃,载气为氮气,进样量1 μL;傅里叶红外采用日本岛津傅立叶变换红外光谱仪(Shimadzu FTIR8000),测试条件:KBr压片,扫描范围:400~4 000 cm-1,扫描次数:36次/s.

原煤沥青为高温煤沥青,软化点为101.5℃,喹啉不溶物9.3%,甲苯不溶物含量23.36%.根据文献查阅,催化剂选用对甲苯磺酸(PTS),并选取了4种不同种类中的6种典型改性剂.即醛类:对苯二甲醛,多聚甲醛,苯丙烯醛(AR);无机类:高锰酸钾;橡胶类:废橡胶粉;树脂类:酚醛树脂.实验室选取7种多环芳烃菲,荧蒽,芘,苯并[b]荧蒽,苯并芘,茚[1,2,3-ed]芘,苯并[g,h,i]菲为研究对象,其均为AR.

1.2 实验方法 反应在带有搅拌装置的三口烧瓶里进行,为保证接口处的密封性,与三口烧瓶相连的玻璃器皿均采用磨口,防止加热过程中有沥青烟气逸出,温控装置采用DF-101S集热式恒温加热磁力搅拌器.反应完毕后,将改性煤沥青产物倒入瓷盘中冷却,研磨过筛进行下一步处理.需要注意的是,高锰酸钾改性煤沥青属于冷态改性,改性方法与其他改性剂有所区别.即首先制备出一定浓度高锰酸钾溶液,然后将原煤沥青粉加入到高锰酸钾溶液中,常温搅拌后经布氏漏斗抽滤脱水,得到改性煤沥青滤饼,再经烘干研磨即得改性煤沥青.

改性煤沥青样品再以正己烷为萃取液,以第一次回流开始计时,进行索氏抽提12 h,抽提液经旋转蒸发仪脱除正己烷,浓缩后用二氯甲烷定容至60 mL,进行GC检测,外标法定量.

图1 热态下煤沥青改性实验流程图

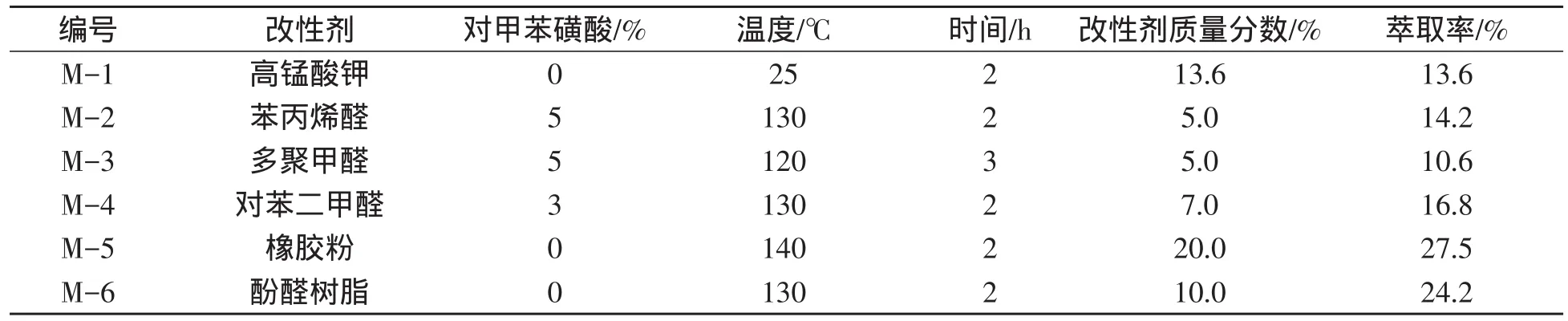

1.3 实验条件及其萃取率 本实验的操作条件及萃取率如表1所示.

表1 实验条件及萃取率

2 结果与讨论

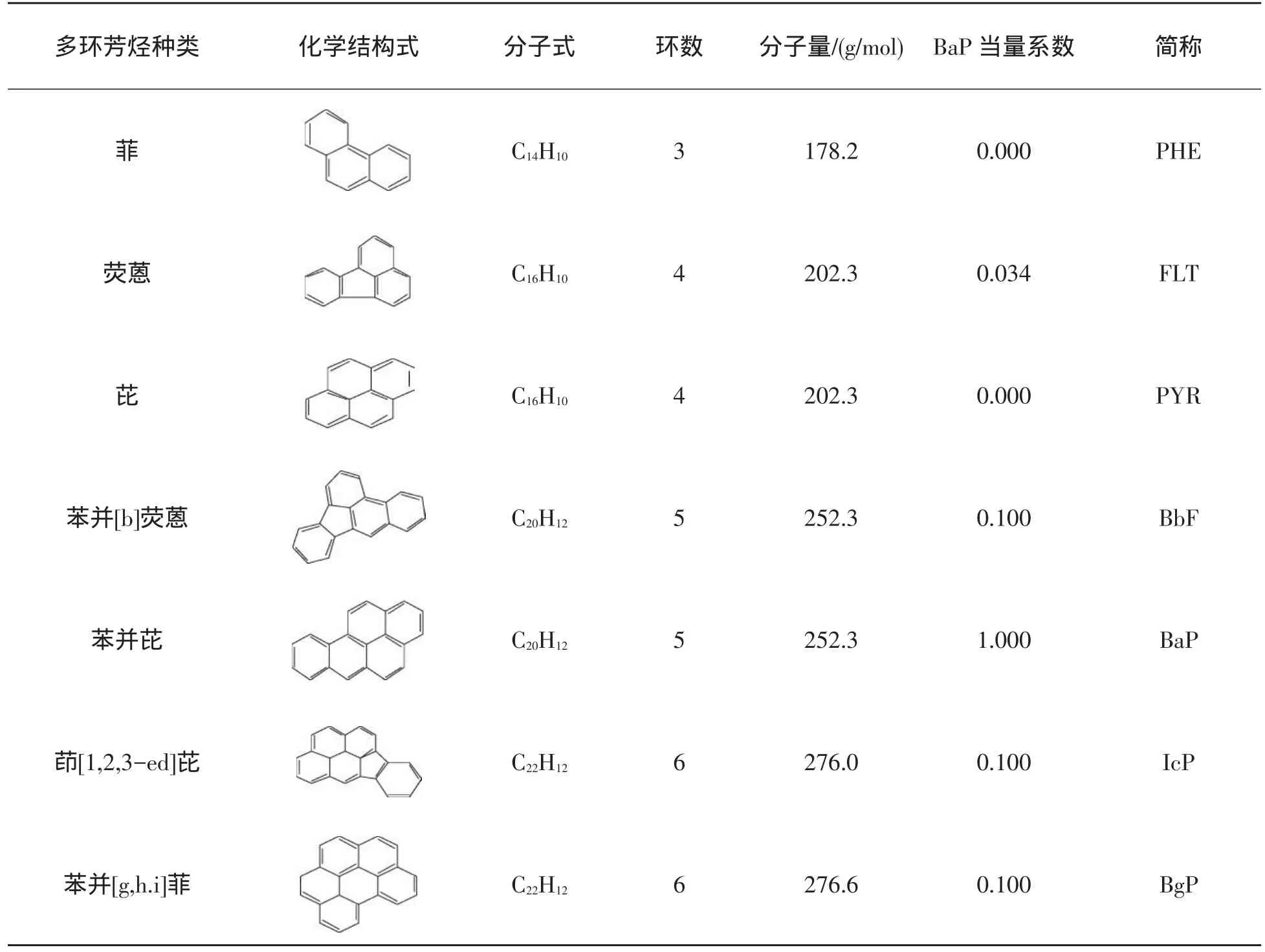

由于各个多环芳烃的毒性并不相同,为了综合评价煤沥青的毒性,国际上常根据毒性试验的危险剂量限值,以苯并芘为基准,来相对比较其他多环芳烃的等价毒性,即相对于苯并芘的毒性当量系数[8],本论文的煤沥青除毒效果也将根据苯并芘当量含量变化来综合评价改性过程的优劣.本实验中7种多环芳烃的当量系数如表2示.

表2 本实验选择重点监控的七种多环芳烃当量系数

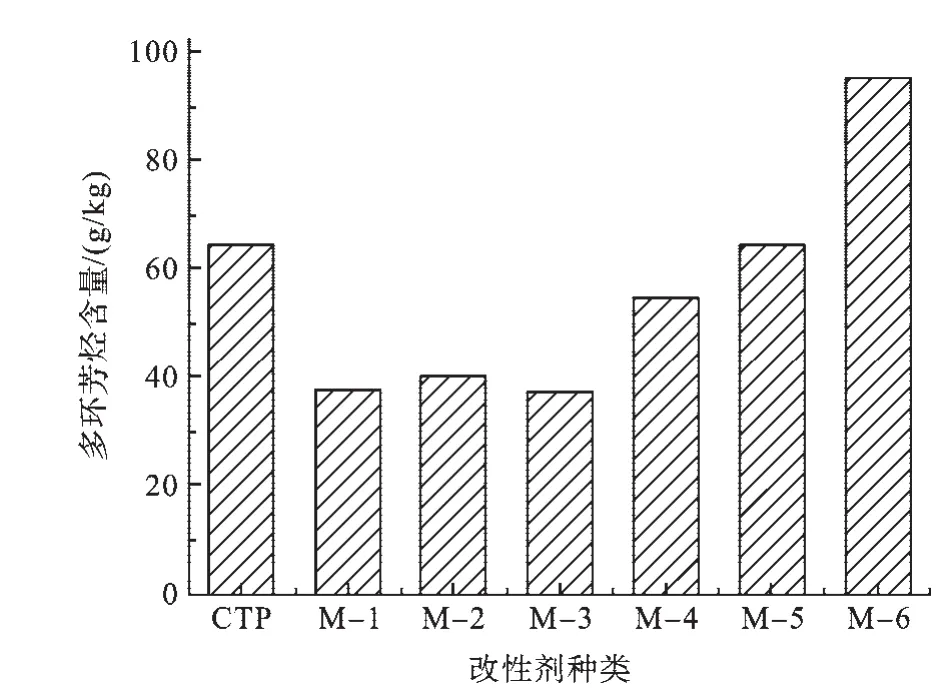

2.1 不同改性剂对煤沥青中多环芳烃含量的影响 6种改性剂处理煤沥青的多环芳烃含量变化情况如图2、图3所示.

图2 不同改性剂对煤沥青中多环芳烃含量的影响

图3 4种有效改性剂对煤沥青中BaP当量含量的影响

从图2、图3可以看出,一些对煤沥青路用性能影响较大的改性剂如橡胶粉、酚醛树脂等对煤沥青的多环芳烃含量并没有消减抑制作用,特别是橡胶粉,其本身也会含有少量的有害物质如多环芳烃[9],因此会造成改性后煤沥青多环芳烃含量的升高,其他改性剂如对苯二甲醛、苯丙烯醛、多聚甲醛、高锰酸钾等改性剂均能不同程度地降低煤沥青当中的苯并芘当量含量,其除毒能力大致为:高锰酸钾>苯丙烯醛>多聚甲醛>对苯二甲醛.

其中,高锰酸钾对煤沥青中苯并芘当量含量的降低率最高,达到了44.7%,高锰酸钾主要是通过直接氧化的方式降解有机污染物的,高锰酸钾的氧化还原电位是1.7 V,反应受pH影响小,目前,高锰酸钾主要应用于多环芳烃污染土壤的修复[10],在煤沥青除毒方面研究较少,作为一种冷态下降解煤沥青中多环芳烃的改性剂,此改性过程节能环保,不带来二次污染,具有良好的应用前景.

多聚甲醛是一种甲醛的线性多聚物,分子式为(CH2O)n,其在高温酸性条件下能够生成碳正离子,容易与多环芳烃发生烷基化作用,从而具有抑制煤沥青毒性的作用.

其次,作为交联剂的苯丙烯醛,其对煤沥青中多环芳烃含量同样有较好的降低作用,苯丙烯醛俗名肉桂醛,为α、β不饱和醛,其结构中C C、C O及苯环发生共轭,所以苯丙烯醛是一种天然的交联剂,可以与煤沥青中的小分子发生反应而生成大分子[11-12],能够和多环芳烃发生亲电取代反应,从而降低多环芳烃的含量.同时,苯丙烯醛相对于目前一些煤沥青改性剂如三聚甲醛、苯甲醛毒性更低,整个改性过程中对环境相对比较友好,因此,可作为一种优良的煤沥青抑毒改性剂.

2.2 多环芳烃的降解规律 以交联单体苯丙烯醛为例,初步考察改性剂在处理煤沥青过程中各个多环芳烃的变化规律.苯丙烯醛处理煤沥青过程中各个多环芳烃含量的变化如图4所示.

从图4我们可以看出苯丙烯醛对煤沥青中各个多环芳烃均有一定的去除作用,并且多环芳烃去除率与其环数大致正相关.

究其原因,是因为苯丙烯醛属于交联单体,在一定温度条件下,其分子中活泼基团通过酸性催化剂如对甲苯磺酸的催化作用形成碳正离子,碳正离子再与多环芳烃中的活泼位点发生亲电取代反应.而根据日本学者大谷衫郎及Clar关于多环芳烃的结构式的研究,随着多环芳烃的环数增加,多环芳烃发生反应所需的活化能逐渐降低,芳香环上某些位点的电子云密度变得更大,更容易受到亲电试剂的攻击,相对反应速度便越快[13-14].这些被取代了的多环芳烃不会被代谢成有致癌活性的环氧二醇芳香烃[15],从而使得改性煤沥青达到低毒化.

图4 苯丙烯醛对煤沥青多环芳烃的影响

图5 加热(170℃)对煤沥青多环芳烃含量的影响

3 煤沥青改性前后烟气释放量的变化

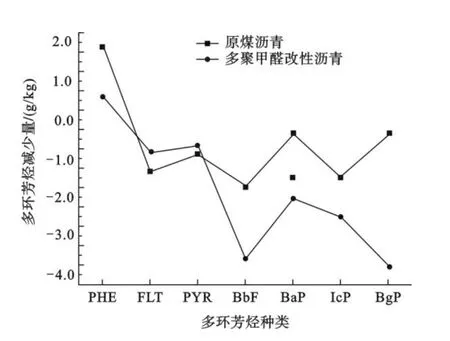

由于煤沥青在铺路施工温度(170℃)下会释放出来一定量的沥青烟气,这些烟气是造成环境污染的主要原因,然而沥青烟气的收集及在线监测却是非常复杂和困难的,为了初步评价改性对煤沥青在施工温度下烟气释放量的影响,本实验模拟煤沥青施工热拌温度,以多聚甲醛为例,考察改性煤沥青加热前后多环芳烃的变化量,从而间接评价改性剂对煤沥青烟气有毒物的影响,煤沥青采用油浴锅加热170℃,加热过程中不断搅拌,结果如图5所示.

从图5可以看出,加热对煤沥青中各多环芳烃含量影响较大,加热后沸点较低的物质如菲含量都有所减少,而沸点较高的多环芳烃含量增加.

多聚甲醛改性煤沥青在一定程度上改变了施工温度下煤沥青中多环芳烃含量的变化趋势;菲、荧蒽、芘等多环芳烃的变化量均少于未改性的煤沥青,从侧面证实了多聚甲醛改性煤沥青部分抑制了低沸点多环芳烃的释放;环数较高的多环芳烃含量增加,这是由于加热过程中煤沥青本体会发生一定程度的缩聚反应.但是多聚甲醛改性后高沸点多环芳烃增加的趋势更加明显,增加量较未改性大.原因有待进一步考察.

4 改性机理分析

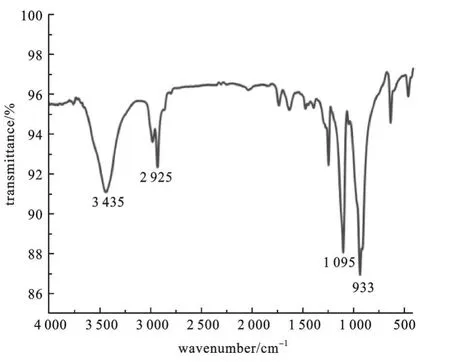

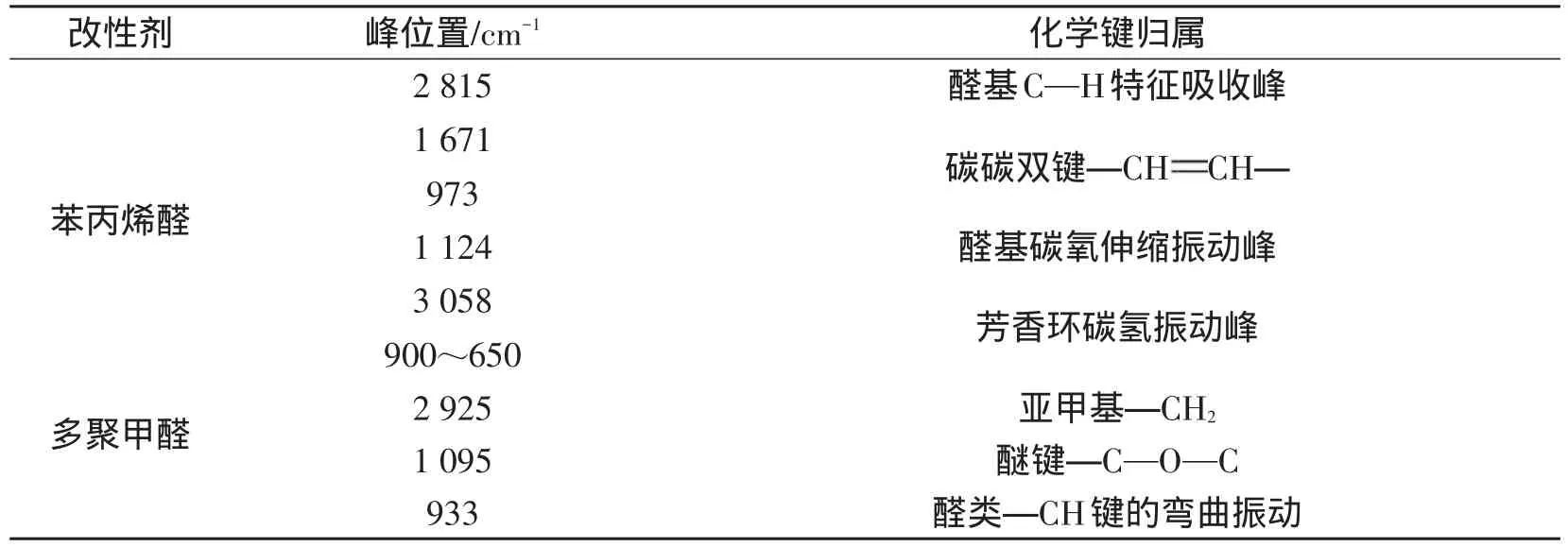

为了解煤沥青中多环芳烃与改性剂的反应机理,本实验采用傅里叶红外光谱法对煤沥青与多聚甲醛改性和煤沥青与肉桂醛改性前后的图谱进行了分析.图6和图7分别为多聚甲醛和苯丙烯醛的红外图谱,表3列出了它们的特征峰及其化学归属键.

图6 苯丙烯醛红外谱图

图7 多聚甲醛红外谱图

表3 改性剂吸收峰归属化学键表

原煤沥青在3 448 cm-1处存在羟基O—H的吸收峰,在3 050 cm-1附近的吸收峰为芳烃的伸缩振动峰;在1 608 cm-1处存在芳香环C C骨架的吸收振动峰,即煤沥青主要以芳香环缩合结构存在,在指纹区700~900 cm-1之间存在比较微弱的吸收峰,证明煤沥青存在多种芳香取代类型.

改性煤沥青红外光谱图如图8所示,改性后的煤沥青在1 600 cm-1左右的特征峰强度明显增强,苯指纹区吸收峰有所加强,表明芳香环上有新的骨架生成,同时看到在700~900 cm-1这个波数之间,相应的吸收峰有所加强,经过改性后的煤沥青在744 cm-1的振动峰明显加强,此位置属于Ar—H面外4个相邻氢的弯曲振动,意味着改性后的芳香环上有更多的未被取代氢,因此,这些多环芳烃分子更多地以直线型的结合方式存在,改性后,整个煤沥青结构更加趋向于B阶树脂结构[16].

具体来说,苯丙烯醛的侧链含有共轭的两个双键,受到共轭的影响,双键具有一定的极性,由于羰基上的氧原子为吸电子基,使得与它相近的碳碳双键电子云密度降低,所以在酸性催化剂条件下,氢离子首先攻击氧原子,形成三个共振类型体,如图9所示.

形成的碳正离子非常活泼,是一种优良的亲电试剂,容易攻击电子云密度较高的多环芳烃分子,二者之间可能进行的反应过程如图10所示.

因此,在高温酸性条件下,苯丙烯醛会不断地形成碳正离子,与多环芳烃发生亲电取代反应,逐步使多环芳烃发生交联,形成一种沥青树脂,从而降低单个多环芳烃分子的存在,使得煤沥青毒性大大降低.图11是根据苯丙烯醛与苯并芘发生亲电取代反应所推测出的一种理想化交联模型.

图8 多聚甲醛、苯丙烯醛改性煤沥青红外谱图C1原煤沥青C2多聚甲醛C3苯丙烯醛

图9 苯丙烯醛在酸性条件下的共振杂化体

图10 苯丙烯醛与煤沥青多环芳烃的反应过程(Ar代表煤沥青多环芳烃分子)

5 结论

1)通过多类别改性剂对煤沥青进行改性处理,利用气相色谱检测煤沥青的多环芳烃含量,全面考察各个多环芳烃在改性过程中的脱除行为,改性剂降低煤沥青多环芳烃含量的能力大致为:高锰酸钾>苯丙烯醛>多聚甲醛>对苯二甲醛.其中,苯丙烯醛为一种新型环保煤沥青改性剂,具有良好的除毒潜力.

2)通过模拟铺路温度下煤沥青搅拌实验,间接印证了改性剂从一定程度上改变了加热时煤沥青中多环芳烃释放量的变化趋势;菲、荧蒽、芘等多环芳烃的减少量均少于未改性的原煤沥青,从而从侧面证实了改性煤沥青可以部分减少低沸点多环芳烃的释放,最大程度上减少了煤沥青铺路所带来的的环境污染问题.

3)通过红外分析,探讨了苯丙烯醛与多聚甲醛改性煤沥青的机理,其反应机理为C-烷基化反应.改性后煤沥青结构趋向于COPNA-B树脂.

图11 苯丙烯醛与煤沥青多环芳烃交联的理想化模型

[1]Li Zhitao,Wu Yongjun,Zhao Yong,et al.Analysis of coal tar pitch and smoke extract components and their cytotoxicity on human bronchial epithelial cells[J].Journal of Hazardous Materials,2011,186(2/3):1277-1282.

[2]Leonard S A,Stegemann J A,Roy A.Characterization of acid tars[J].Journal of Hazardous Materials,2010,175(1/3):382-392.

[3]Buchebner G,Sampayo L,Samm V,et al.Ankersyn-a new Generation of periclase-caebon refractories using a carbonaceous binder[J].Refractories and Industrial Ceramics,2005,46(4):291-295.

[4]DE.Coal tar pitch,prepration and use:German,4112955[P].1991.

[5]宋健伟,李其祥,王红亮,等.化学改性去除煤沥青中的多环芳烃[J].湖北大学学报:自然科学版,2014,36(5):451-455.

[6]李佰昌,杨晓强,张海燕,等.改性煤沥青的性能研究[J].煤炭转化,2014,37(3):77-80.

[7]张文娟,李铁虎,卢萌,等.苯丙烯醛改性煤沥青的工艺研究[J].炭素技术,2012,31(2):7-9,32.

[8]Huling S G,Pivetz B E.In-situ chemical oxidation(US EPA engineering issue)[S].EPA/600/R-06/072E.Cincinnati:Office of Research and Development National Risk Management Research Laboratory,2006.

[9]黄琳玥.金红石型Ti02紫外/超声降解废橡胶粉中典型多环芳烃研究[D].天津:南开大学,2013.

[10]Forsey S P,Thomson N R,Barker J F.Oxidation kinetics of polycyclic aromatic hydrocarbons by permanganate[J].Chemosphere,2010,79(6):628-636.

[11]李同起,王成扬,郑嘉明,等.非均相成核中间相炭微球的形成过程及其结构演变[J].新型炭材料,2004,19(4):281-288.

[12]李同起,王成扬.碳质中间相形成机理研究[J].新型炭材料,2005,20(3):278-285.

[13]Clar E.The aromatic sextet[M].New York:John Wiley and Sons,1972.

[14]Sidorov O F.Carcinogenic activity of coal tar pitches in relation to the process for their manufactures[J].Koksi Khimiya. 2006(6):36-40.

[15]黄杨柳.煤沥青化学改性减少致癌多环芳烃含量的研究[D].大连:大连理工大学,2009.

[16]吴迪.低毒煤沥青的制备及其物化性能研究[D].大连:大连理工大学,2010.