变化中的价值观

——基于中国WVS的调查实践研究

2015-03-22项皓,张晨

项 皓,张 晨

(苏州大学 政治与公共管理学院,江苏 苏州 215123)

变化中的价值观

——基于中国WVS的调查实践研究

项 皓,张 晨

(苏州大学 政治与公共管理学院,江苏 苏州 215123)

世界价值观调查项目(World Value Survey)是一项世界性、综合性、跟踪性的社会调查项目。该项目以记录当前世界公民价值观现状为目的,长期跟踪收集个人、家庭、社区三个层次多方面的一手数据。本世纪伊始,世界价值观项目在中国开展调查活动。本研究通过介绍并且分析中国公众价值观的数据,着重描述中国在当前世界文化格局中的地位和现状。同时基于对原始数据的了解,提出日后在价值观调查中能够改进的方面。

价值观调查;后物质主义;文化格局;代际转变

中国正在经历一场翻天覆地的社会变迁。从改革开放至今,中国的社会及文化发生了历史性的变化。一方面是经济的飞速增长和人口转型以及教育的普及化,另一方面是贫富差距的不断拉大以及传统社会结构观念的分崩离析。中国正在经历的变革并没有可供参照的社会情境,而是根植于中国独有的政治、经济、文化等因素。面对复杂多变的社会发展和历史演进,社会科学工作者力图从各个角度进行自己的阐述,文化价值观成为一些学者研究的中心。

在对于文化问题的阐述和解释方法当中,借助调查数据研究社会现象的做法在中国已被越来越多的研究人员所接纳和认同。自20世纪80年代开始,一些零星、个人(如倪志伟、戴慕珍)等以及一些集体性的团队调查项目(如CHIP、CGSS、CFPS)应运而生。通过“世界价值观调查”组织公布的中国公众价值观的数据,可以分析当前中国社会文化中日趋转变的现象,并且验证WVS项目主持人英格尔·哈特“后物质主义价值”理论在研究中国公众价值观转变当中的适用性。

一、 WVS调查的研究设计

在现有的对世界价值观调查当中,涵盖了全球100多个国家,90%的世界人口,形成一个庞大的数据库。国际学术界至今已有100多篇相关领域内发表的论文,主要是从各个角度阐述文化、经济和政治变量之间存在的紧密相连关系。因为出于各种原因,运用这套数据库在国内进行分析的学者尚不多,这里就WVS2007[1]年中国区调查做一简要的说明。

(一)调查主体——国家与个人

社会科学研究的本质内容是变异性。同一总体中的不同个体虽然具有一定共性,但他们在具体特征上仍然存在实质性的差异[2]。个体的变异往往受到一个生命体在不同成长阶段由于大的社会环境和特定个人经历的影响,因此给研究人类社会的因果关系带来了复杂性和不确定性,不同的个体在面对同样的社会情境时其反应也会产生不同。这些差异随着时间发生变化,对个体的社会结果产生影响。因此,即便是对公众价值观这样的宏观现象和社会总体的研究也不能不聚焦于微观个体,也正因为个体差异的存在,研究中不能把不同的个体单元“一视同仁”,更不应该忽视个体单元随时间发生的变化。

所以WVS在基于国别研究的基础上,其研究设计和采集数据的落脚点仍然是具体个人。个人是反映人类社会变异性的最基本单元,许多我们观察到的和将要预测的社会现象,如社会分配、人口素质、生活质量、社会心理等最终都会具体化为个人层次的收入、职业、教育、健康、幸福和态度。社会的变迁,如代际流动、人口结构的改变、家庭制度的演变等,最终也可以通过个人层次的变化来体现。

(二)调查视角:问卷内容的复杂性和社会现象的时间性

社会是一个庞大而复杂的动态系统,其复杂性体现在社会现象的多层次性,并且不同层次之间紧密相接,不可割裂。社会系统的复杂性也体现为社会现象的多维度性,不同维度紧密联系和互相影响。WVS针对每个国家的具体历史文化情境设计不同的问卷,涵盖了用以测量价值观、动机、文化等多方面形形色色的问题,具体在中国2007年的调查中,调查容纳了两百多个问题以及采访员在访谈中对被访员的主观评价。通过这样的一个设计,个人层次上的教育、职业、收入、婚姻、心理和生理状况、观念和态度被详细记录,勾勒出一幅全景价值观因素图,调查对象不再是孤立的,而是在数据上互相产生一定的关联。

同时,社会现象是历史的发展结果。时间点上发生的事件是汇合了过去的影响,同时又会对将来产生贡献。这种时间特性加深了社会系统的复杂性,提高了社会研究的难度。倘若人类拥有从19世纪以来的整个历史进程的完整调查资料,我们便可以对几十年来变化着的文化观念与经济、政治现代化之间的相互作用进行分析,从而验证究竟哪种变化首先发生(经济还是文化)。但由于这类资料的匮乏,在WVS中只能退而求其次地选择截面数据。由于WVS是一项跟踪调查,时序问题在日后会得到进一步弥补,并且由于调查的跨国性,在比较研究中占有独特的优势。

二、 变化中的价值观

(一)物质主义与后物质主义

在世界价值观的调查中,有两项提取的综合维度因子得到普遍的认可:第一,世俗和理性的维度,即工业化带来了从传统价值观向世俗理性价值观的转变,用以测量与传统价值观有关联的内容,包括:宗教信仰、国家自豪感、及以父母荣耀为自己奋斗的目标等;第二,自我表现价值观,自我表现价值观的转变与经济高度繁荣有关,也同知识社会有关,这层转变是后现代主义社会的转变,是从生存价值观到自我表现价值观的转变[3]。

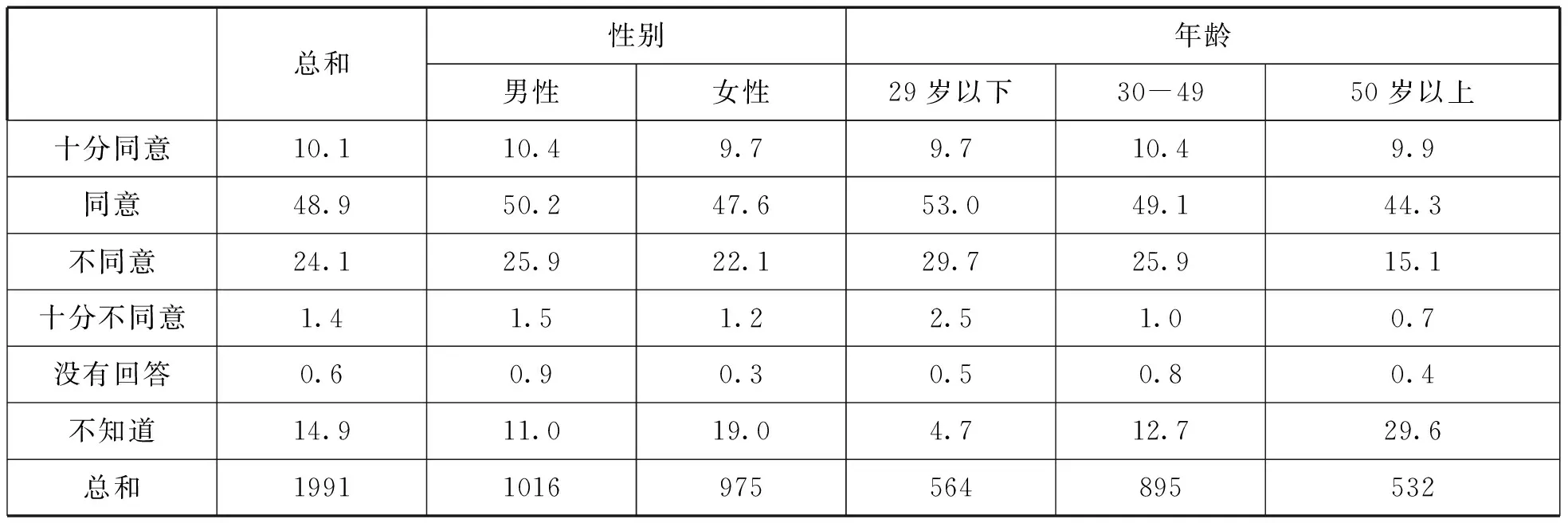

综合上面两重维度,在跨国别文化研究当中,将强调经济和人身安全的价值观称为“物质主义”,而强调自主和自我表现的价值观称为“后物质主义”。譬如就工作动机而言,对物质主义者来言,工作动机的目标多来源于使得收入最大化,而对于后物质主义者来说,工作动机来自于工作与兴趣的相符。当然我们也假设,持后物质主义价值观的人们在性别平等、性观念等相关问题上比物质主义者都要更加地宽容[4]。举例而言,在关于人生目标的问题上,问卷中的Q64即测量“我生活的主要目标是使父母感到骄傲”,结果如表1:

由表格中数据我们可以看出,一半以上的民众仍然将父母的自豪感作为生活的主要目标,而随着年龄层的上涨,这种趋势更加地明显。由于宗教问题在中国境遇内不具有代表性,这里未做分析。而在涉及国家认同感的Q221(关于国家统一问题)、Q75(为国家而战问题)、Q118(国家承担的责任问题)、Q78(对于权威的认同)Q141(对于国家机关的信任程度问题)等上,通过横向比较,中国民众在以上各项的得分都大大高于世界平均水平。中国是在WVS调查中最少宗教性而最强国家性的社会,这比较容易从历史文化遗留的角度进行理解,中国两千年以来,世俗文化体系一直占据强势地位,科层权威早在西方世界之前就已在儒家体系内形成和发展。因此当代的中国距离后物质主义社会还有较大的差别,中国还处在发展较为早期的阶段。中国目前正处于大转型时期,改革开放后的经济经历了飞速的发展,像战后的日本和德国一样,从面临着温饱危机、社会不稳、贫穷落后等转型到比较富裕的阶段,但中国尚未进入后物质主义阶段。

表1 WVS问卷Q64结果统计

(二)匮乏价值观和安全价值观

这里首先澄清一个概念,即在WVS中被广泛使用的物质、后物质观念和我们一般意义上的现代、后现代概念的区别。从物质主义价值观到后物质主义价值观的转变,仅仅只是整个发达工业社会中正在发生的从现代价值观到后现代价值观转变的这一更加广泛的变化中的一个部分。后现代价值观在大多数发展中社会里并不普遍;多数国度仍处在由传统价值观向现代价值观的转变当中。传统价值观和现代价值观两者都受到了经济短缺的塑造,这种现象至今仍盛存在每一个地方。但是在刚过去的几十年内,一套新的后现代价值观已经改变了全球范围内富裕国家的社会、经济、政治等规范,新的价值观反映了经济安全的状况,形塑了个人的世界观和价值观。

后物质主义变迁的根本原因在于,短缺经济条件下出现的价值体系逐渐消亡,社会公众越来越多地接受了安全经济条件下的价值观。与先进的工业社会早期情况相反的是,公众所持有的主观惬意感消失。因为大部分人都已经抛掉由于贫馈带来的痛苦记忆,面对当前富足的生活,人们并未意识到衣食无忧的生活给自己世界观形成所带来的潜移默化的影响。

在中国,短期高速的经济发展使得人们相信,物质上的短缺可以通过个人成就和经济增长来消除,但是,传统和现代社会却主要适应于短缺经济。而就当前我们生活在高科技社会中的人来说,温饱已不再是我们真正担忧的问题,因为生活资料的增长已然大大超过了人口的增长。在当今社会,人们的平均寿命和幸福感受已经达到了前所未有的高度,这直接导致了先进的工业社会中后物质主义价值观的兴起。在安全价值观当中,工业社会兴起时起关键作用的价值观念,如经济成就、经济增长和经济理性等逐渐退却光环。在社会层次上,一个急剧的变化是,早期工业化的重心——越来越强调经济增长的倾向也退居到了次要地位,人们更加关心的是经济增长对于环境的影响(近些年来,西方政坛绿党的兴盛可以作为一大例证)。在个人层次上,最大限度的获得经济收入已非首要目标,对越来越多的人来说,更重要的是表达自我和渴望从事有意义的工作。因而,人们工作的主导动机也在变化,从将最大限度地获取经济收入变为越来越强调工作的性质。需要注意的一点在于,中国作为社会主义集团中的一员,曾经形成的对于大而美、以及集中化的追求长期被内化到生产生活当中,这无形中潜在影响后物质主义核心安全价值观的出现。

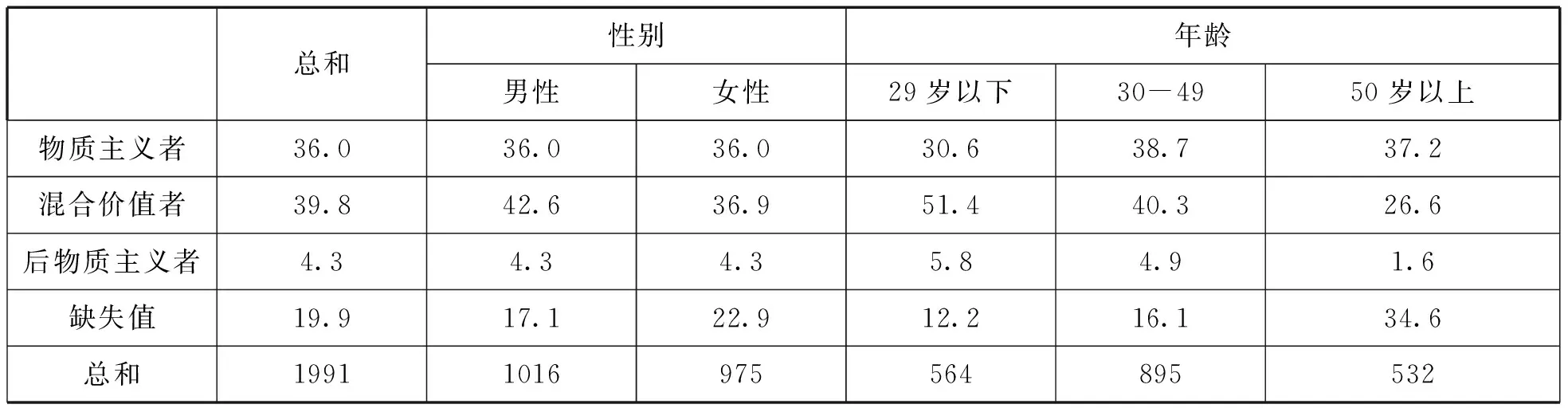

在问卷的综合测量中,Y002是关于被访者的后物质倾向的评判,如表2,我们可以看到在2007年的测评当中:

很明显可以看出,对于受访样本来说,处于物质和后物质文化症候群之间的人数居大多数,经过系统培训过的访员显然对于将受访者归为后物质主义时并不自信。这从侧面反映出中国当下混合性的社会态度。根据郭莲教授对1995年和2007年价值观数据进行对比的研究[5],近年来中国公众的价值观确实发生了相当明显的由“物质主义价值”向“后物质主义价值”转变的趋势。但当代中国仍然处在从工业社会向信息社会转型的初始阶段,生产力发展水平总体上还较低,人们的生活还不富裕,对物质财富的追求仍然是人们社会活动的基本目标。由此反映出,当代中国和其他发展中国家一样,伴随着经济的高速发展和人民生活水平的迅速提高,在价值观层面上体现出“物质主义价值观”及向“后物质主义价值观”过渡的混合趋势。

表2 后物质主义者测量维度

(三)科层权威的效能

在世界范围内的政治制度中,等级森严的权威、集权化、庞大等优势受到了越来越多的怀疑,这主要基于两点批判:其一,科层体系在一定发展阶段已经达到了效能递减点;其二,它已经达到了可接受性的递减点。

毋容置疑,每一种稳定的文化都与相应的权威体系制度相关联。但后物质主义变迁既疏远了传统权威又疏远了国家权威。它反映出对各类权威的强调日益减弱,无论是社会授权的权威还是按照国家准则授权的权威。它使得整个先进的工业社会从总体上对等级制度的信任下降。从WVS历时性的研究成果来看,从1981年到2007年,在所跟踪的调查对象中,几乎所有的国家对已确立的等级制度的信任度都下降了[6],这并不能单纯解释为领导者的不作为或者说是现有政权的不稳定因子增长,更大的可能性是在于人们将关注点转移到了个人问题上,对现有政治制度的支持在整体上不如往昔,冷漠感滋生。

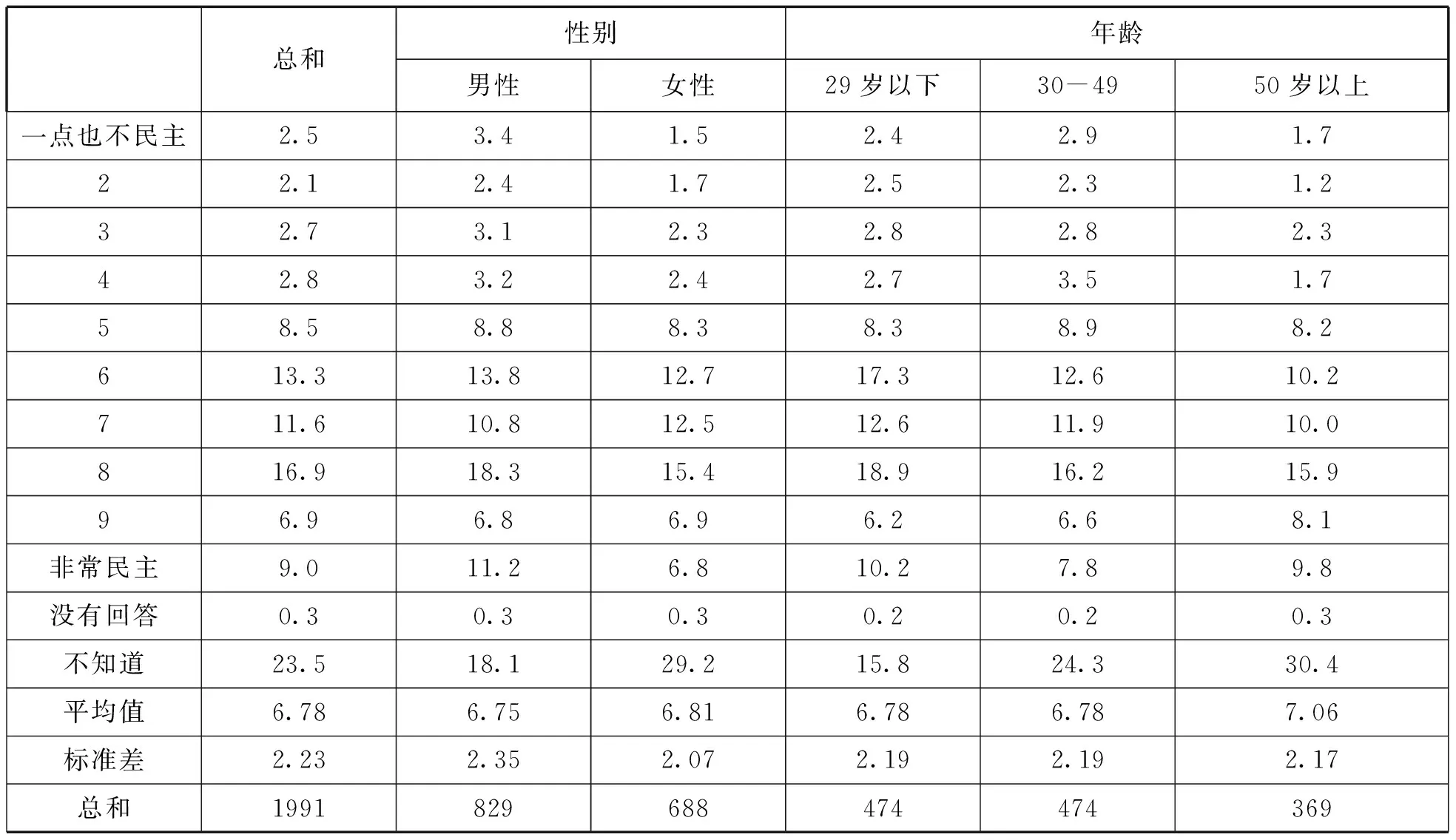

在中国的研究中,Q78是衡量人们对于权威的尊重,而Q159反映人们对当前民主化的评判,如表3:

表3 民众对于中国政治的民主化判断(十分制量表)

在量表当中,一半以上的人位于对中国民主状况持正向评价的一端,但也有将近四分之一的受访者处于模棱两可的回答中。这同样说明我国民众在后物质主义价值观上的得分较低,因为后物质主义者高度重视表达自我和参与政治,并且将这些视为十分珍贵的东西,所以后现代的发展阶段必然是有助于民主化。但这种趋势并非一蹴而就或自动实现的,强有力的专制精英集团可以无限期地压制它,尽管这种压制以公民参政热情的降低以致拒绝合作为代价。同样,特定的社会体制和文化遗产也能加速或阻碍这种趋势,就像外部压力和其他宏观因素所起的作用一样。但是随着经济的发展,大众对于政治的介入将更加广泛和有效,经济的发展导致广大公众日益强调参与的意义。

(四)连接性因素

在某些方面,后现代化继续着由现代化所引发的某些趋势,特别是向专业化、世俗化和个人化进程将继续发展。先进的工业社会日益复杂,使得生活中的各个领域职能越来越专门化。但是中国的过渡性价值观使得世俗化和个人化的进程呈现出一定的新特征。

首先,在经济更加发达的社会当中,安全价值观的出现,使得人们在心理上不再十分需要传统社会中由绝对信仰体系提供的保证,保证了人们必能获得拯救。中国社会对于金钱观的迷恋仍然会持续,与此同时,人们也越来越关注生命的意义和目的。在Q81中,受访者根据自己的判断来选择对于金钱的关注度,有一半的比例认为金钱是人生追求的惟一目的,另一半人则表现没有那么看重财富的意义。

在个人化问题上,西方语境中,宗教失却对于社会的控制,为个人自主开辟了一片广阔的天地,但这片领地大部分会被国家的义务所占领(中国社会一直强调国家义务的重要性)。而在后物质主义价值观中,人们既不信仰宗教权威也不相信国家权威,这种变迁是朝着个人化的方向前进,且以一种更强有力的方式认为,个人权利高于其他任何义务。在中国WVS的调查中,还可以发现在个人化问题上存在各种文化相互约束的属性。譬如由于受访者普遍具有较高的民族和国家自豪感,我们预测到在儿童教育上的回答也呈现出对于国家认同的代际感染力[7]。但是在个人层面上,年轻的受访者们在主观满意度上(Q22)上并未表现出太高的主观满意度。分析起来,这样其实并不矛盾,因为年轻人当中后物质主义者或混合性态度人占据多数,他们生活较上一辈更加富足,且受到过更高的教育,拥有更体面的工作,但是他们并不在主观幸福上得分更高。这恰恰证明了过渡性价值观的一个特性,即当一个国家成为先进的工业社会之后,它就达到了一个边际效用递减点,追求最大的经济收入和经济增长就再不能带来主观惬意感。因此从这一点来看,不再单纯强调将创造经济效益和经济增长作为首要目标,而是更加强调生活的质量,这种做法是完全合乎情理的。

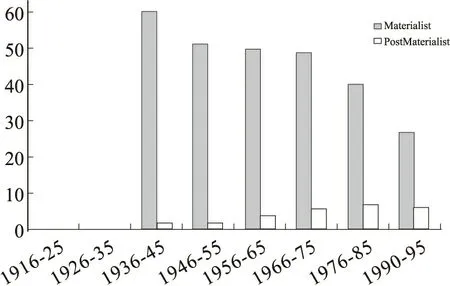

三、 名利困境——中国的文化格局

外媒Vanity Fail[8](名利场)曾专门撰文通过描述青少年的文化现象来指代中国现下略微有混乱倾向的价值观格局,彰显中国在文化问题上遇到的“名利困境”,但是是否真的存在这种冲突则有待考证。“名”集中凸显后物质主义价值观中对于发展个性和声名威望的重视,而“利”则指代工业化社会中对经济利益的单方面追求。通过对数据的汇总(见图1),可以清晰看出持后物质主义价值观的人数在随着年龄层次的递减而有上升的趋势。中国公众价值观由“物质主义价值”向“后物质主义价值”转变的过程存在明显的“代际差距”,这呈现为越年轻的人群越趋向于“后物质主义”价值观。

图1 中国物质主义者与后物质主义者比例一览[9]

在中国由“物质主义价值”向“后物质主义价值”转变的过程中,存在较大的“代际差距”。究其原因,主要是因为出生在20世纪80—90年代的新中国第五代青年几乎都是家中的独生子女,他们不但生活在改革开放后经济高速发展的年代,而且由于父母供养孩子数量的减少,提高了他们的物质生活水平,他们在物质上的满足程度都大大超过了其前辈们,因此,更多表现出的是对各种非物质因素的追求,他们在生活方式、思想观念和价值追求上都与前一代人存在较大的差异,他们更加主动地参与社会事务,追求社会公正与良好的社会秩序,在经济领域内求得自我实现,更加注重生活质量,因而在价值观上更加倾向于“后物质主义价值”[10]。那么通过考察2007年的数据,中国公众价值观到底处在怎样的一个文化方位当中呢?首先必须要考证文化理论在中国的适应性。

(一)文化理论对于中国的适用

在比较研究当中,研究者对于约束条件有较强的要求。如果存在一种完全没有文化约束条件的世界,而又存在另种完全受约束的世界,得出的结论便趋于客观真实。然而,实际上,WVS的实证性调查与两种极端模型任何一种都不相符合。中国存在的混合特质也让调查得来数据的可信性大为减弱,WVS的数据库提出一系列假设先后都由于数据库的不完整性而受到影响,这里对研究的中国化提出三个修改的建议。

首先,要尽量避免样本选择的过分随机化,个人的价值观的确由本人主导,但家庭、婚姻和重要亲属关系的网络化调查更能让研究从广阔的空间进行比较测量。2007年中国WVS调查只抽取了家庭中的单个个人或少数成员,其家庭关系的延展也只是通过具体受访员的口述回答,这样获得的信息带有较大的主观性,且不能获取多代研究所需要的家庭信息。此外,以单个个人为核心收集其他家庭成员的信息往往不够完整,限制了相关领域内更深入的研究,比如在数据库中,我们只能看到父母和子女其中一方的信息,使得对于代际转变的研究陷入盲点。在调查中,以单个个人或少数成员为核心采集数据,那么,受访者以外的其他大部分人的信息,即使是父母、子女、配偶这些重要的家庭成员,也只能通过代答的方式采集,这就影响到我们采集数据的准确性,也极大地限制了可调查的内容。

其次,在2007调查的codebook中,我们无法析出流动人口价值观的样本。而如果想要了解中国最真实的公众价值观,流动人口显然是一个不容忽视的问题。“六普”数据显示,2010年中国流动人口已经达到了22143万人。人口迁移和流动不仅改变了城乡、地区间的人口结构与分布,还改变了劳动力市场的结构和社会分层。WVS在这方面主要遇到几大方面的阻难:一是对流动人口的调查时只能访问到当前的流动人口,不能调查出曾经有流动经历但目前已经停止流动的人和留在流出地的有潜在流动意向的人员。二是作为WVS的截面调查通常只能采集到流动人口调查当时的情况而忽视采集流出之前的情况。这是因为本调查项目在中国境内缺少一个连贯的机构来保证时间点上的追踪调查,所以在缺少同一个体流动前后价值观状态的对比,难以判断流动与状态改变之间的因果关系。最后流动人口的高度流动性也会给抽样和访问造成困难,影响了数据的代表性和准确性。这里我认为,为了更全面地收集流动者数据,可以采用CAPI(计算机辅助面访调查)、CATI(计算机辅助电访调查)和CAWI(计算机辅助网络调查)等在西方田野调查中已经被熟练采用的新型网络和电话访问弥补有效信息的流失。

第三,由于在后物质主义价值观理论当中,青少年的成长与发展是一个重要的研究子课题。少儿时期的成长和发展对人成年后的社会经济成就、行为、态度均有持续性影响。但是在2007年的WVS中国数据库中,缺少了对少儿成长和发展的调查内容,更没有从总体上反映少儿从出生起整个成长过程的追踪数据,所以课题组在试图建立少儿的专题调查时面临缺少完整家庭背景信息的问题。因此,在以后的调查项目当中,有必要对少儿建立专门的数据库,用详实的家庭背景信息给予综合性的分析。在调查内容上,少儿问卷也可以区别于成人版(鉴于WVS各国问卷本身就是基于各国国情有所改动的),注重收集少儿成长过程中各个各影响因子的信息,包括早期发育、学校成绩、认知能力*研究发现,认知能力在青少年和成人生活中均起有较为重要的作用。[11]、个性特征、心理素质、生理健康、学习和日常行为习惯等,这对于日后研究代际价值观具有非常重要的价值。

(二)文化变迁是否正在发生

后物质主义价值观与经济发展紧密相关,但这一层未必便证明这些价值观将随着经济发展而普及,这种联系可能只是一种假象,也可能完全是出于偶然(尽管从统计学意义上来讲此种可能性极低)。想要证明中国是否正在发生如上所述的价值观转变,事实上需要长期的实践系列资料。

社会经济变化不是随机的,每个社会各行其道,是不可预见的,它往往以明确的构形为方向,与特定的文化特征与政治和经济变化的特定类型结合在一起。城市化、工业化和教育的普及等耳熟能详的综合症候,常能够带来可预见的结果,这就促使一个新的进程出现。在这个新的进程中,产生了高度的主观满意度和后物质主义价值观,而且也使得包括从妇女权益平等到民主政治制度在内的各类特征越来越有可能出现,这也是本项研究最深远的意义考虑。

在中国问题上,根据对数据的全面考察,我们得出的结论是,中国在近十年内并不会发生由物质主义价值观到后物质主义价值观的剧烈变化,但是转型的趋势是存在的。这种转型是非常广泛的,包括性观念、家庭观念、社会容忍度。一方面,中国仍然存在不安全的因素,生存不安全导致很多不稳定社会现象的滋生。但是另一方面,安全感在日益增长,它可以促进人际信任,对外部群体的宽容,以及对性别平等的支持和民主政治制度的支持。在未来一代人的时间里,中国可能会出现代际的转变,这种转变类似于WVS项目组在20世纪60年代观察到的出现在美国、西欧发达国家的情形,即“垮掉的一代”与父母和子女辈的代沟问题被慢慢化解,这和他们的经济奇迹以及受经济奇迹所影响的那一代人有关。这些转变最有可能发生在中国受教育程度比较高、比较年轻的一代人身上。当然,必须得到承认的一点是:现代化并不是唯一的理想国家发展路径,文化塑造着社会,价值观改变着人们。

[1] World Value Survey.在中国的调查数据[EB/OL].http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV5.jsp.

[2]Yu Jia and Yu Xie.The Varing Display of “Gender Display”[J].Chinese Sociological Review,2012,44(2):5-30.

[3]Inglehart R.Culture Shift in Advanced Industrial Society[M].Princeton:Princeton University Press, 1990.

[4]Inglehart R,Abramson P. Economic Security and Value Change [M].American Political Science Review ,1994,88,2 ,pp 1-18,June 336-354.

[5]郭莲. 中国公众近年价值观的变化——由物质主义价值向后物质主义价值转变[J].学习论坛,2010(10).

[6]罗纳德·英格尔哈特;黄语生. 变化中的价值观——经济发展与社会变迁[J]. 国际社会科学杂志(中文版),1996(3).

[7]郭莲.中国博士生与中国公众价值观的比较——“后现代化理论”的验证研究[J]. 大学·研究与评价,2008(3)

[8][EB/OL].www.foreignpolicy.com. 2013年12月3日.

[9]英格尔哈特.迈向后现代社会的价值观念革命大讲堂[EB/OL].[2013-7-24]http://www.21ccom.net/articles/sxwh/xfwm/2013/0731/88808.html

[10]洪大用,卢春天.公众环境关心的多层分析——基于中国CGSS2003的数据运用[J].社会学研究,2011(6).

[11]黄国英,谢宇.认知能力[G]//谢宇,张晓波,李建新,于学军,任强.中国民生发展报告2013. 北京:北京大学出版社,2013:118-147.

责任编辑:诸 芳

苏州大学第十六批大学生课外学术科研基金KY2014262B。

项皓(1992—)苏州大学政治与公共管理学院硕士研究生,主要研究方向为比较政治学;张晨(1976—),男,江苏扬州人,苏州大学政治与公共管理学院副教授,研究方向为比较政治。

D26

A

1671-2811(2015)01-0117-07