公共治理视域下云南少数民族生态文化阐发

2015-03-22刘会柏

刘会柏

(楚雄师范学院政治管理学院,云南 楚雄 675000)

公共治理视域下云南少数民族生态文化阐发

刘会柏

(楚雄师范学院政治管理学院,云南 楚雄 675000)

云南少数民族拥有丰富多彩的生态文化。作为少数民族生存方式体现和生态伦理智慧结晶的生态文化,是现代生态文明建设和社会共同体治理的重要资源和路径平台。在经济全球化与后工业文明深入拓展的新治理时代,对云南少数民族生态文化进行探究,目的正在于寻找它与现代文明的转化机制。云南少数民族生态文化与公共治理之间具有内在的逻辑关系。文化的和自然的、历史的和现实的因素,决定了以治理的多元合作模式发展以生态文化为灵魂的生态旅游业是云南民族地区新时期跨越式发展的历史必然和现实选择。

云南少数民族;公共治理;生态文化;生态旅游

云南少数民族拥有丰富多彩的生态文化。这些生态文化深刻体现了少数民族生存方式中的生态伦理智慧。“特有的民族生存方式孕育着特有的民族生态意识,而这种特殊的生态意识又体现出民族对待自然特有的方式”[1]。因此,在工业文明给人类带来生态危机的21世纪,在公共治理理念和实践越来越为人们所认同和推崇的新治理时代,云南少数民族的生态文化无疑给我们思考如何实现经济社会可持续发展、如何在实现公共利益最大化过程中创新地方治理模式,带来有益的借鉴和启示。

一、云南少数民族生态文化的内涵

云南是一个多民族省份,也是一个少数民族大省。人口在5000人以上的世居少数民族有:彝族、白族、哈尼族、壮族、傣族、苗族、回族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、景颇族、藏族、布朗族、布依族、阿昌族、普米族、蒙古族、怒族、基诺族、德昂族、水族、满族、独龙族共25个。长期以来,他们主要居住在深山区、石山区、高寒山区、干热河谷区等地理环境复杂、生态环境脆弱的区域。如何在脆弱而有限的自然环境中生存,是这些少数民族自古以来一直面临着的重大问题,对于这个问题的思考与解决,逐步形成了他们关于宇宙、自然、人生的基本观念和生产生活方式。我们将此称之为民族生态文化[2]9。

纵览人类的文明发展史,生态文化维系了人类的生存和发展;也正是生态文化孕育了生态文明。可以说,生态文化是生态文明的基础和前提,也是生态文明的标志和核心,因而是生态文明建设的重要源泉、依据和支撑。进而言之,云南少数民族的生态文化宝库是当代中国尤其是民族地区的生态文明建设可资利用的的重要资源。因此,在深化改革、促进社会全面发展的时代背景下,站在中国特色社会主义事业五位一体总布局的战略高度上,认真对云南少数民族的生态文化宝库进行解读、把握和建构,就成为了一个重要、鲜活的理论和实践问题。

云南少数民族的生态文化是一个博大精深、内容丰富的体系。目前,比较多的研究者是将其从物质文化(农业生产形态)、制度文化(村规民约)、观念文化(原始宗教、伦理)三个层面加以解析。笔者认为,物质的、制度的层面是观念层面的实践结果、具体映射和现实体现;观念、认识层面的生态智慧决定了物质和制度的生态内容。由此,洞察少数民族认识、观念层面的生态智慧,即可以把握云南少数民族的生态文化的全貌。

(一)原始宗教蕴涵的生态意识和生态智慧

“少数民族宗教信仰和崇拜体系中蕴含着丰富的生态观念、生态意识和生态行为方式,通过考察中国各少数民族的宗教文化,可以透视出中国各民族独特而丰富的生态文化。”[3]102而在少数民族宗教文化体系中,以对大自然的崇拜为主要特征的原始宗教则是其中出现最早、影响最为深远的宗教形式。

在云南各少数民族的思想观念中,几乎都认为自然界的诸多事物,土地、天体(日、月、星、云、雾、雨、雪、雷、电、风等)、山、石、河、水、火等都有灵魂,都有精灵或神灵寄寓其中。此即少数民族的“万物有灵”观念。在这一观念的支配下,少数民族形成了自然崇拜(如天地崇拜、山崇拜、水崇拜、火崇拜、动植物崇拜、图腾崇拜等)。可以看出,这些自然崇拜孕育了人类关于人与自然关系的思考,它“大多出于早期先民有意的或无意的对生态环境进行保护的目的,它反映并注重人与自然之间的利弊关系,追求人与自然的和谐,以宗教崇拜形式的神灵名义要求人关注大自然。”[4]因而,云南少数民族的原始宗教体现了本民族对自然的认识和了解自然、把握自然的主观愿望,以及由此而产生的生态智慧和生态伦理思想。这种生态智慧、伦理思想在诸少数民族的表现形式、话语体系虽然不尽相同、一致,但基本精髓和本质是一致的:珍爱自然,崇拜自然,保护自然;仁慈好生的伦理情怀及不向自然索取太多的生态消费观。因此,原始崇拜主观上虽然是少数民族先民为取悦自然界的主动行为,但客观上是一种以神灵的名义积极主动进行保护的生态伦理行为,因而较好地保护了生存环境,维持了生态平衡,也美化了自然与生活环境。

(二)人文宗教中的生态伦理思想

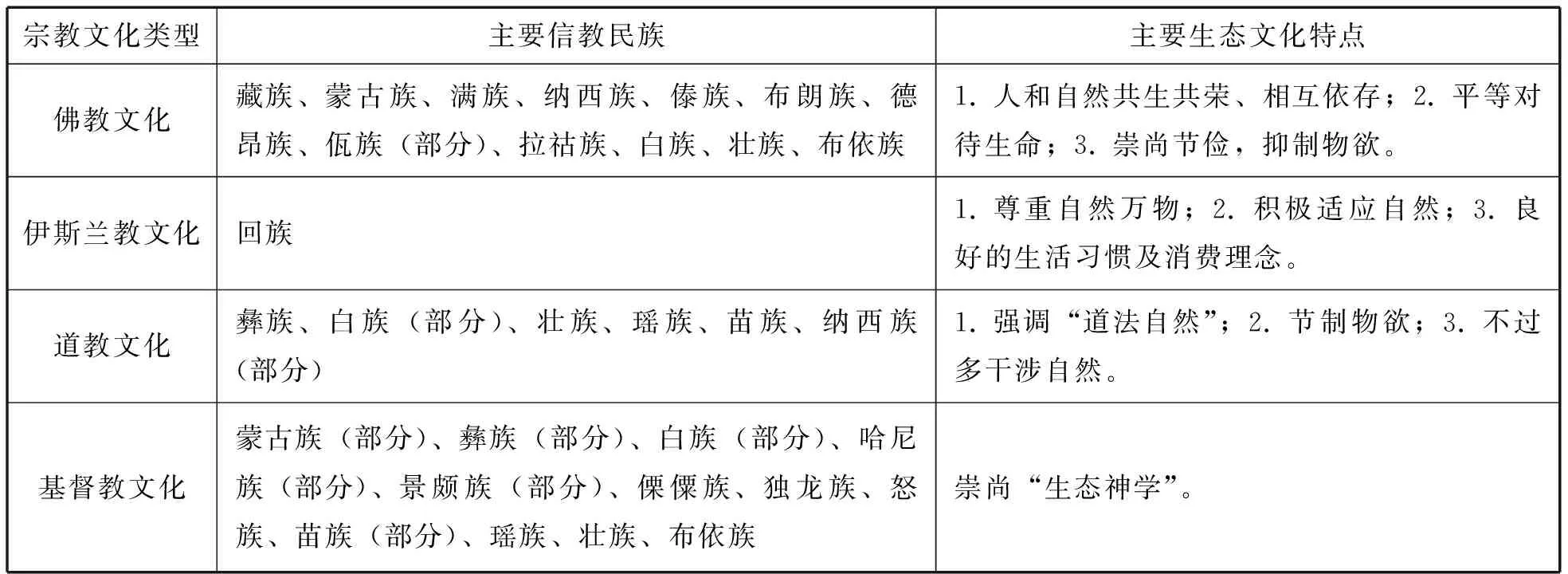

随着社会历史的变迁,人文宗教逐步在少数民族地区传播、产生和发展。就云南少数民族而言,主要存在道教、佛教、伊斯兰教和基督教等宗教文化。这些宗教文化是在本民族原始宗教基础上对外来宗教的一种本土化的理解和移植。虽然这些宗教文化的形式和具体内容有异,但无一例外的包含着深刻的生态伦理思想(见表一)。从表一可见,道教、佛教、伊斯兰教和基督教等宗教文化在生态保护、尊重生命、尊重自然、节制开发等方面具有相同的生态伦理取向。

表1 云南少数民族人为宗教文化类型及其主要生态文化特点

资料来源:黄绍文等:《云南哈尼族传统生态文化研究》,中国社会科学出版社2013年版,第25页。

二、云南少数民族生态文化与公共治理之间的内在逻辑

对少数民族生态文化进行探究,目的在于寻找它与现代文明的转化机制。在21世纪的今天,“复兴民族传统的生态意识,是少数民族生态伦理观对面临日益严重的生态危机所开出的一剂药方”[1]。笔者认为,这剂药方不仅具有经济学、社会学的价值,更具有政治学的意义:它为地方治理、社区治理的理论研究提供了一个新的视角,为“五位一体”战略布局下的云南少数民族地区地方治理和治理实践模式的创新提供了一个起点、基础和平台。

(一)治理的兴起

全球化的拓展和后工业经济的出现,将人类社会带入了生态危机和社会危机交织的风险社会,它“标志着以工业经济活动的原则和特征为基础的官僚制管理方式面临巨大挑战”[5]2,适应改变传统发展观指导下的管理行为失衡、实现经济社会与自然环境的协调可持续发展的需要,“以新的方法来统治社会”的“治理”应运而生。[5]7

“治理”理念和实践的勃兴,使治理的概念不断在发展。目前,对治理概念比较正式和权威的共识是:治理是一定范围内各种公共的或私人的个人和机构,基于公共利益的目标管理其共同事务的诸多方式的总和;“它是使相互冲突的或不同的利益得以调和并且采取联合行动的持续的过程。它既包括有权迫使人们服从的正式制度和规则,也包括各种人民和机构同意的或以为符合其利益的非正式的制度安排。它有四个特征:治理不是一整套规则,也不是一种活动,而是一个过程;治理过程的基础不是控制,而是协调;治理既涉及公共部门,也包括私人部门;治理不是一种正式的制度,而是持续的互动。”[6]23

(二)治理与云南少数民族生态文化的内在逻辑

作为一种新的理论和实践范式,治理(governance)有别于传统的上对下的“统治”(government)模式,是一种强调(统治者与受治者)上下互动、(公部门私部门及非营利组织)伙伴关系、开放民主、共同参与的多元合作模式。

公、私部门合作伙伴关系,可以被界定为跨部门之间的互动关系,而互动的目的则是为了结合彼此的努力以期达成共同的目标与愿景,这种合作的互动关系连带地产生了协同效应(Synergy Effects)。也就是说,相对于组织间彼此独立运作而言,合作能够使更多、更好的结果被达成。伙伴关系的重要概念是协力,参与者维持原有的自主性,但彼此合作寻求共同的目标,共同分享价值与奖励。治理模式的多元合作,意味着无论哪个组织或个人必须借由集体的社会力量,来解决社会问题并满足社会需要、促进社会发展。因此,地方治理及其治理创新模式的核心内容便是:通过落实公民参与、发扬住民自主精神,整合公、私部门之知识、智慧和资源,发展合作伙伴关系和协同效应状态,从而实现地区可持续发展。

基于此,笔者认为,正是在可持续发展这一人类共识的目标取向下,少数民族地区的治理与生态文化实现了对接、联通和有机统一。

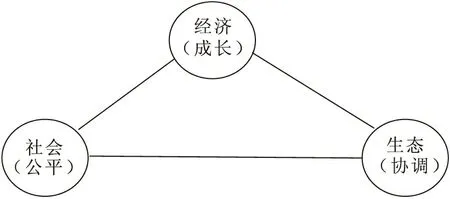

图1 治理目标的多元整合架构图

首先,生态的可持续发展是治理的重要价值追求。治理目标与可持续发展目标是高度统一的。莫汉·莫纳辛(Mohan Munasinghe)提出的可持续发展的整合性框架,比较权威的表述了可持续发展目标的多元整合关系。而随着治理研究和治理实践的发展,经济成长、生态保育、社会公平三者有机统一的治理目标体系,逐步为世界国际组织、各国学者和政府的一致认同[5]14~17(如图1所示)。在治理目标的多元整合关系中,经济成长与社会公平目标关联在于世代内的公平性问题;经济成长与生态稳定的目标关联在于经济政策对环境影响的评估,及外部成本内部化的问题;社会公平与生态稳定的目标关联在于世代间的公平性问题,亦即必须保留后代子孙享受与使用资源及环境的权利。这一目标体系及经济、生态、社会三者之间相互抵换(tradeoff)的运作关系与可持续发展是同一的。可见,基于生态文化的生态保育、生态文明是治理的重要基础、价值追求和基本目标,生态的协调、环境的永续发展是治理的题中应有之义。因此,少数民族注重生态保育的传统生态文化,在本质上与治理的理念是契合的。

其次,体现生态文化的传统习俗发挥着公共权力的功能和作用。云南少数民族浓郁的民风民俗是其世居生存方式、生活方式的体现,往往蕴含着生态保育的智慧和生态伦理的思想,可以说,这些传统风习同时也是生态文化的体现。传统习俗既是观念和意识,更是行为规范和法则。它对地域内每个社会成员都具有约束力乃至强制力,是一种“自然形成的共同体的权力”。 作为一种“地域型”的非政权性质的“公共权力”,其功能作用集中体现为共同体内的利益矛盾协调和公共利益的维护。当然,少数民族地区不可避免地会受到“政权政治”的影响和渗透。但是,不容置疑的事实是,无论是新中国成立以前的专制政府时期,还是改革开放前的“全能政府”时期,抑或是改革后的“有限政府”时代,云南少数民族地区宗族组织、宗教组织、文化组织等大量自治性质的民间组织比较发达,少数民族共同体内这种非政权性质的“公共权力”,一直在发挥着它的作用。一般认为,国家政权外的社会力量的存在,是治理的必要条件和前提。因此,作为生态文化体现和凝结的传统习俗,客观上为现代治理理念和实践提供了生长的土壤和基础。

第三,凝结生态文化的传统习俗(公共权威)孕育着“天然的”合作伙伴关系。政治本质上是一种关系,非政权政治也是如此。作为非国家政权的公共权威,传统习俗一般主要是一种道德意义上的强制性,加之受生产力水平的制约,出于对自然的敬畏、对环境的依赖,人们相互之间容易形成一种团结、协作、妥协、宽容的合作伙伴关系。所以,所有的少数民族传统文化中几乎都蕴含着深厚的团结协作、睦邻互助、宽容和谐的文化精神。[7]显而易见,这种文化精神与现代治理的精神实质——合作(伙伴)关系是高度适应与契合的。

第四,国家纵深推进的政治改革为云南少数民族地区基于生态文化的治理提供了政治环境和外部条件。首先,相对于统治,治理只是一种趋势,这一趋势意味着国家(政府)与社会关系的积极调整。1978年前,中国国家与社会高度一体化的“整体性”特征十分明显,党的十八大特别是十八届三中全会以来,随着政治改革的全面推进和深化,民主政治制度的制度化水平逐步提升,国家(政府)与社会的二元关系日趋改善。这就在政治环境层面政策为治理提供了条件和可能。就云南少数民族地区而言,尤其是民族区域自治制度、地方选举制度、村民自治制度的改革和完善,为公共治理供给了关键性的制度环境。其次,市场经济的发展、政治改革的深化,必将带来公共事务管理主体的多元化、公民参与空间的扩大化。加之,中国官僚体制的“碎片化”倾向和地方政府一定自主性等因素的存在,客观上为实现基层治理提供了外部条件。

综上所述,我们认为,在生态危机凸显的21世纪,云南少数民族的生态文化、社会结构,适合以治理(governance)的模式组织和管理公共生活,同时,脆弱有限的自然地理环境,决定了少数民族社区的治理模式,必须以生态文化为资源和要素,必须从生态文化的角度来思考选择经济产业模式和社会公平实现的可能分配方式。

三、云南少数民族地区基于生态文化的治理模式构想

脆弱有限的自然地理环境、相对封闭落后的生产和生活方式,一直是云南少数民族地区经济社会发展和现代化推进的掣肘与牵绊。但也正是基于这种脆弱和有限、封闭和落后,却孕生了体现深刻而丰富生态智慧并具有巨大时代价值的生态文化。文化的和自然的、历史的和现实的因素,决定了以治理的多元合作模式发展以生态文化为灵魂的生态旅游是云南民族地区新时期跨越式发展的历史必然和现实选择。

(一)治理模式相当适合于民族地区

在统治模式下,传统政府的角色和定位,决定了政府必须投入甚多的人力、物力资源,才能在一些族群、历史文化比较特殊的地区,进行有效的控制和管理。而且这种统治成果也难以长久巩固,一旦统治力量薄弱,地方上不安定的现象将逐渐发生。当代治理的特征是,政府的角色逐渐转变,政策作为有所调整,借由地方民众的积极参与、自主管理(自治),以及各种非营利组织、非政府组织的协力合作,使地方治理迈向新境界。[8]234

(二)治理视域下生态文化与生态旅游的有机统一性

当今社会已进入后工业时代,在工业化、都市化生活压力下,人们向往大自然的休闲旅游以舒解身心压力。少数民族地区的人文特色和迤逦、秀美的自然景观,无疑成为了都市居民观光游憩的理想场域。因此,少数民族地区发展生态旅游具有充分的现实性、可能性和必要性。

生态旅游是一个全新的概念和理念。首先,生态旅游不仅仅是自然之旅,它还是“知性之旅”、“文化之旅”、“生态之旅”、“生命之旅”。生态旅游是一种以自然和文化为基础的,“具有环境教育功能,有助于社区经济发展、文化保护和生态稳定的可持续性的旅游方式”[9]39;是人们为了追寻生命的和谐与适然的实践。生态旅游的概念表明:它以尊重当地文化与生态保育取向的规划管制为前提;以回归原住民的主体性、追寻人与自然的同质性、追求社区发展的自主性为关键;以人与人的良好互动、社会与生态的协调和谐为目标。可见,生态旅游与治理在本质上具有内在统一性。

其次,生态旅游与生态文化相互促进、相互联系。生态旅游以保护、传承、维系、经营生态文化的方式,实现生态文明,实现经济社会可持续发展。换而言之,生态旅游是生态文化价值和意义的集中凝结,也是现时代生态文化诠释、传承的最佳范式。同时,没有生态文化的生态旅游,将是无本之木,无源之水。生态文化是生态旅游的核心资源、解说教育手段,是生态旅游产业环链展开的起点、支点和节点。

(三)基于生态文化的治理模式创新设想

云南少数民族的社区治理模式创新的设想是:以公共利益为目标,在政府法令规约下,地方社区或部落,透过其原住民文化与生态智慧,以本土化的自治组织为管理机构,以生态旅游业为载体,共同致力于生态环境之永续发展,实现经济社会的可持续发展和繁荣。

1.经济、生态、社会永续发展的公共利益目标。

云南少数民族地区作为一个特定的生活共同体,必然存在与每个成员利益休戚相关的公共区域即公共利益。虽然,在不同历史时期与发展阶段,这个共同体公共利益的内容和表现形式不尽相同,甚至迥然相异,但是少数民族长期以来形成和凝结的生态智慧、生态文化始终诠释着、蕴涵着一个共同的主题:经济、生态、社会的永续发展。这也就是云南少数民族地区三元一体、协同抵换的治理目标体系。

首先,生态永续。生态永续是经济永续和社会永续的基础、前提,具有先导性、本源性的意义。一是要在行动中保护自然生态,但保护自然生态是“行动的结果”,而非“行动的动机”;二是建立“生态足迹”的衡量观念,即在促进发展、实施行动的同时,生态保护和环境保护都获得了休养生息。

其次,经济永续。永续发展的经济面向是指,不仅要追求经济发展,还要兼顾环境保护,并且要符合社会公平正义的原则,在达到经济活动效益最大化目标的同时,必须维持产生这些效益的资本的存量,这些资本包括了人造资本、自然资本以及人力资本。

最后,社会永续。永续发展的社会面向是指,同一世代中的公平及世代间的公平。一是要确保这一世代与未来世代的民众皆能公平享有干净的食物、空气、饮水、住房等等的基本需求;二是永续发展的工作人人有责、多元合作、共同参与。

显然,云南少数民族地区发展生态旅游,是后工业时代实现生态永续、经济永续、社会永续有机统一的一种可资引介的治理模式,是治理模式创新的一个可行个案选择。

2.政府法令的规约和公共产品的供给。

云南少数民族地区在文化、族群、产权、契约、利益、地域方面的相关性,决定了其基于一定的权利(或权力)有效整合社区内各种资源和要素的可能性和现实性,因而,国家应该给其留出必要的权力空间,改变现有的强势管理模式、包办代替模式,使村民委员会、居民委员会回归自治的本色。

具体说来国家政权的干预,应该主要体现在旨在服务于少数民族社区经济、生态、社会永续发展的具体政策、法律、法令的规约和公共产品供给上,而并不是去干预市民社会中具体的生产生活方式、商品生产或产业经营的类别等。从宏观的层面来说,政策、法令的规约和公共产品可以理解为:一是建设政治社会化有效机制,扩散、传播、明确中国特色社会主义主流政治文化,使少数民族政治亚文化逐步融入主流政治文化;二是提供社区生产、生活和发展必要的公共产品和公共服务;三是建立健全法律法规体系,规定人们实现利益的边界。

3.核心组织主导性、原住民主体性、生态文化本根性。

首先,当地核心组织主导生态旅游。当地的核心组织包括村委会(居委会)、村支委、教会、妇代会、农业协会、文化协会等组织。其中,基层党组织发挥着关键性的领导作用:把握社区发展方向、推进民主决策;对社区居民行动的引领、示范;凝聚人心、协调利益等等。可见在这种多元主体共同治理社区的模式下,基层党组织的这种领导不应是一种上对下的单线条的关系,而应该是上对下和对人民负责二者有机统一的合作伙伴型的平行关系。

再次,生态旅游要有当地居民的参与和涉入,而且能够全程主导和掌控。唯此,经济利益收入才能回归到当地,生态旅游才能反哺当地生态、经济、社会协同持续发展,游客也才能真正体验到原汁原味的文化、风土民情。在社区致力于生态旅游的工作体系和机制中,所有的人事安排及旅游行程、景点安排搭配,不是由外人或政府组织、党组织等公部门主导,而是由社区内多元权力主体基于公共利益目标进行合作妥协、互动的结果。

最后,生态旅游要以文化(包括生态文化)为主线和本真,并形成一个“生态文化——产业发展——经济、生态、社会协调永续发展”的环链开展架构图景*即地方文化产业与产业发展的环链开展图景。[8]239。这样,通过文化(以生态文化为主内容)的产业发展环链开展,乡土活动、公共建设、自然环境、产业生产、创作传承、特色文化得以发展、协调和共赢。

[1]李本书.善待自然:少数民族伦理的生态意蕴[J].北京师范大学学报(社会科学版),2005(4).

[2]黄绍文,等.云南哈尼族传统生态文化研究[M].北京:中国社会科学出版社,2013.

[3]廖国强,何明、袁国友.中国少数民族生态文化研究[M].昆明:云南人民出版社,2006.

[4]张桥贵.生态·人际与伦理——原始宗教的主题与发展[J].民族研究,1993(1).

[5]麻宝斌.公共治理理论与实践[M].北京:社会科学文献出版社,2013.

[6]全球治理委员会.我们的全球伙伴关系[M].香港:牛津大学出版社,1995。

[7]郑维川.弘扬少数民族优秀传统文化 建设社会主义精神文明[J].思想战线,1997(5).

[8]刘阿荣.地方治理的创新模式:一个台湾原住民部落与环境永续发展的案例分析[A].2012年中国社会学会年会“民族地区地方治理”论文集[C].2012

[9]叶文,薛熙明.生态文明:民族社区生态文化与生态旅游[M].北京:中国社会科学出版社,2013.

责任编辑:蒲 跃

云南省哲学社会科学规划项目(YB2013107)。

刘会柏(1973— ),男,湖南邵阳人,楚雄师范学院政治管理学院副教授,主要从事思想政治理论、政治学理论的教学与研究。

D633.3

A

1671-2811(2015)01-0059-06