税收与税源背离问题研究*——以河北省为例

2015-03-20朱云飞

◆朱云飞 ◆李 鹏

从理论上说,一个地区拥有多大规模的税源就应获得多少税收。但在现实中,由于税收制度设计和生产经营活动的复杂性等原因,税收与税源相背离导致的税收移出(移入)的现象广泛存在。分税制以来,随着区域间经济联系的日益密切,这种现象更加普遍,对河北地区的影响越来越大,这些地区虽有税源,并为之提供了公共产品和服务,却没有获得相应的税收利益。

一、当前普遍存在的四类税收转移现象

目前,我国主要存在四类税收转移现象:流转税由消费地向生产地转移,所得税由税源所在地(分支机构或纳税人所在地)向注册地、总机构所在地转移,资源税由资源输出地(上游开采环节)向资源输入地(下游销售环节)转移,隐形税收由初始税源地向税收优惠及环境较好的地区转移。在四类税收转移过程中,河北都属于税收移出省份。

(一)流转税的税制设计引发了地区间的税收收入转移

流转税的基本特点是税负的间接性和可转嫁性,税负于生产、销售等环节层层转嫁,最终由消费者承担。若商品的生产和消费行为分别发生在不同地区,就会发生税收从消费地向生产地转移现象。

1.一般增值税收入外移。河北购进外省的商品价格总额远高于河北外销的商品价格,使河北成为发达省份的销售市场,大量增值税收入移出。一省销往外省的商品越多、价值越高,转移进来的增值税收入就越多;一省购进外省的商品越多、价值越高,转移出去的增值税收入就越多。河北是经济大省、人口大省,但产业结构欠佳、产品效益不高,至今没有生产出一台彩电、手机、电冰箱、计算机,这使得河北产品尤其是高附加值产品难以冲出省外,反而成为发达省份的重要销售市场。河北居民购买发达地区的商品即实际承担了增值税税负,但除了少量的销售环节税收外,大部分增值税收入由沿海发达地区(商品生产地)政府获得。2011-2013 年,河北最终消费总额分别占全国的4.0%、4.1%、4.0%,但增值税收入仅分别占全国的3.8%、3.7%、3.1%,①数据来源于国家统计局网站“数据库—地区数据—分省年度数据”。说明河北居民消费了大量的外省商品,但由于税收外移,河北地方政府并没有获得相应的增值税收入。

2.农产品增值税收入外移。河北农业资源丰富,但农产品加工率较低,在农业初级产品免税、加工销售后再予以征税的政策下,农产品增值税收入出现外移。河北是传统农业大省,农产品产值一直居全国前列,但农产品加工深度和加工转化率较低。有资料显示,与一些发达国家或省份农产品加工程度已达90%以上相比,河北农产品加工率总体仅在25%左右。作为重要农业产地的张承地区,其蔬菜加工率仅为5%、果品加工率仅为18%。受此影响,河北大量初级农产品转移到山东、河南、北京等周边省份进行深加工和再销售,导致相关增值税收入的隐形流失。

3.消费税收入外移。河北大宗消费品产量不高,在以生产环节征收为主的消费税税制设计下,造成消费税收入移出。目前,我国消费税的征税环节大多设置在生产及进口环节,②仅金银首饰消费税的征税环节为零售环节。而河北在烟草、白酒、汽油、汽车这四类消费税主要产品的产量上均不占优势,且低于周边的山东、河南、北京等省市。这些消费品由周边省份销售给河北居民的同时,大量消费税收入却由河北(消费地)转移到周边地区(生产地)。当然,消费税为中央税,仅对河北财政收入总量有所影响,对自有财力影响不大。

(二)经济市场化程度的加深进一步放大了所得税税收转移

1.分支机构汇总纳税造成的企业所得税收入移出。近年来,我国总部经济发展方兴未艾,不少企业由欠发达地区向特大城市“迁都”,还有一批企业将“生产基地”从中心城市向外地转移,但企业总部包括销售、研发部门依然留在当地。这有利于企业实现资源配置最优化和利润最大化,但在法人所得税税制(非法人分支机构所得税由企业总部汇总缴纳)的规定下,必然带来税收转移现象。一方面,河北总部经济发展滞后,难以吸引外地税源。据《中国总部经济发展报告2013-2014》显示,石家庄在全国35 个主要城市中,仅排在第27 位;另一方面,河北部分企业陆续将总部或销售总部转移到外地,还有一些总部在北京③2014 年北京已有48 家世界500 强企业总部,位居全球城市第一。的企业在河北环京津地区设立分公司,都造成河北税收收入的流失。前些年,梅花味精集团每年都有2-3亿元的税收收入,2012年公司总部迁往西藏,生产基地也相继搬至内蒙古、新疆,目前在河北已没有任何税收。2011-2014 年,张家口市国税局曾统计跨省经营且总机构不在张家口的分支机构有109 户,实际缴纳企业所得税、增值税17.4 亿元,如按属地征收可实现税收50.7 亿元,相当于税收流失了33.3 亿元。随着京津冀协同发展的深入,这种情况将更加普遍,对河北税收影响将更加严重。

2.企业集团关联交易造成的企业所得税收入移出。一些大型企业集团凭借其市场优势地位,利用关联交易和内部定价将河北税收转移到外地。典型如蒙牛、伊利等行业巨头,均在河北投资设立子公司或分公司,但企业总部及销售公司均在外省,集团间的关联交易极大损害了河北的税收利益。以蒙牛特仑苏产品为例,2014 年张家口生产基地的出厂价仅为36 元/件,调拨给内蒙古销售公司后的市场销售价则为65 元/件,大部分利润及连带的所得税收入都被外省攫取。

(三)国家对资源性初级产品的定价机制导致资源地税收转移

目前,我国对煤炭、石油、天然气等大宗资源性初级产品仍实行政府定价,且定价明显偏低,当产品流转到市场销售环节后,其价格可能上涨几倍甚至十几倍。河北是煤炭和石油开采大省,并为资源开发承担着公共服务、成本补偿和环境保护等多重职责,理应获得更多的税收利益,但在现有定价体制下,随着大宗资源品的对外转销,应在河北实现的收入、利润及附带的相关税收都转移到以发达省份为主的资源使用地。

(四)地区间税收政策和环境的激烈竞争加剧了税收收入转移

近年来,国内许多地方政府优化税收政策与环境,吸引外地财源和税收转移。与发达地区相比,河北有两方面不利因素,导致“移入税源少、移出税源多”。一是在税收优惠政策上,河北得到的中央支持一向较少。河北既非沿海发达地区,国家在此开展的自贸区、保税区、避税港等试点很少,同时也不是老少边穷地区,享受不到西部大开发、民族地区等政策优惠,从中央得到的税收优惠政策一直不多。二是在税收经济环境上,河北仍有诸多不完善之处。中共十八届三中全会提出规范税收优惠政策后,各地更注重税收环境建设,但河北的发展环境和生态环境总体偏差,环境压力比邻近省区大很多。

二、河北税收外移的数额测算

经济是税收的最终来源,区域经济规模越大,税收收入一般也越多。为测度河北税收转移的规模,参照国家税务总局《税收与税源问题研究课题组》的“区域经济与税收所占份额比较法”,在假设各地税收征收率及税源结构大致相当的条件下,①两点假设的依据如下:在全国统一的税收体制下,各地之间的税收征管水平差距不会很大;各区域产业结构不一致, 不同产业提供的税收收入也有差别,但全国平均水平差别不大, 分析出来的总体趋势不会有大误差。采用某省经济税基占全国份额减去该省税收收入占全国份额的差值来衡量各地税收与税源的背离程度,并以此算出背离(税收转移)规模。②背离率=某省经济税基/各省经济税基合计-该省税收收入/各省税收收入合计,背离规模=各省税收收入合计×背离率=某省经济税基×各省平均税负-某省税收收入。差值为正,说明该省存在税收外移;数值越大,移出规模越大。我们分析2000 年以来地方税收及主体税种收入转移情况。

(一)地方税收收入背离程度

地方税收收入的税基是地区生产总值。计算河北生产总值占全国份额与税收收入占全国份额的差异,得出:2000 年以来,河北地方税收收入背离率及移出数额一直居全国前四名,2013 年背离率为1.3%,移出数额为692 亿元,位居全国第4 位,仅低于湖南、河南和山东(见表1)。

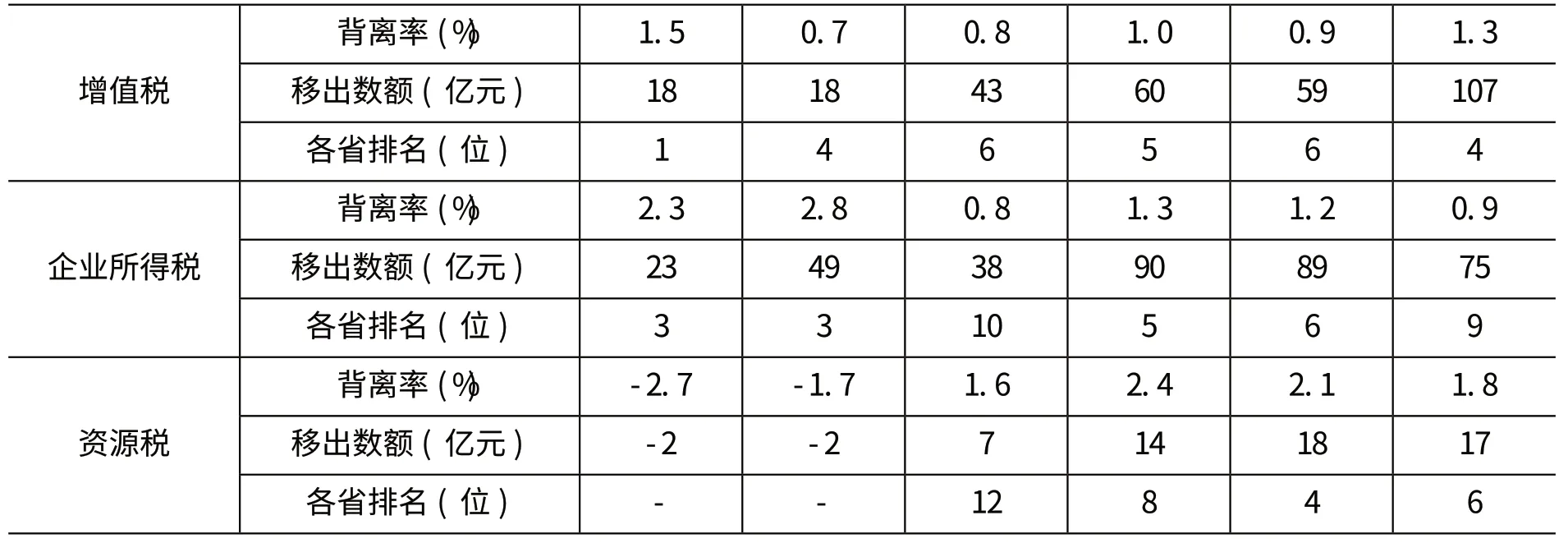

(二)增值税收入背离程度

增值税(不含营改增)的税基是第二产业中的工业及第三产业中的批发零售业增加值之和。计算河北增值税税基占全国份额与增值税收入占全国份额的差异,得出:2000 年以来,河北增值税收入背离率及移出数额一直居全国前五名,2013 年背离率为1.3%,移出数额为107 亿元,位居全国第4 位(见表1)。

(三)企业所得税收入背离程度

企业所得税的税基是企业营业盈余(利润)总额。计算河北营业盈余占全国份额与企业所得税收入占全国份额的差异,得出:2000 年以来,河北企业所得税收入背离率及移出数额一直居全国前十名,2013 年背离率为0.9%,移出数额为75 亿元,位居全国第9 位(见表1)。

(四)资源税收入背离程度

资源税的税基是应税矿产资源产品的销售量或销售额,鉴于数据可得性,可用采矿业(其范围与资源税税目基本一致)的主营业务收入代替。计算河北采矿业主营业务收入占全国份额与资源税收入占全国份额的差异,得出:2011 年后,河北资源税背离率及移出数额一直居全国首十名,2013年背离率为1.8%,移出数据为17 亿元,位居全国第6 位(见表1)。

表1 2000 年以来部分年份河北税收收入背离程度

数据来源:根据国家统计局网站“数据库存—地区数据—分省年度数据”加工计算而成。

以上背离计算都是理论上的最高数额,虽不能完整反映河北税收收入转移的真实情况,却揭示了以下规律:河北一直存在税收与税源相背离状态,且税收转移数额有进一步扩大趋势。

三、解决税收与税源背离的政策建议

(一)坚持税收归属与税收来源相一致原则,在深化财税体制改革过程中,尽力争取河北作为“税收来源地”的税收利益

“税收归属与税收来源相一致”是现代税制的一个基本原则。受计划经济体制的历史影响,我国现行税收的税制要素一直未包括“收入归属”。在未来深化税制改革、完善税种立法的过程中,应明确将“税收收入归属”列入税制要素,并采取属地(收入来源地)原则为主、属人(居民)原则为辅的管辖制度。

当前,完善现有税制要素,维护税源地税收利益。一是完善汇总纳税企业所得税征收管理,目前企业所得税已按因素法将所得税收入分配到分支机构所在地政府,但尚不完善,未来应缩小乃至取消总机构所在地份额,并将金融、能源等所有企业纳入适用范围;二是出台跨地区经营、汇总纳税企业增值税(含营业税)征收管理办法,科学确定分支机构分摊税款的因素、权重及分配公式,对跨区域税收收入在利益相关地区间进行合理划分;三是推进消费税由生产环节征收逐步转向批发、零售环节征收,保证消费地政府的税收利益;四是扩展资源税征收范围,推进从价计征改革,并逐步建立能反映稀缺程度、市场供求关系及环境损害成本的资源价格形成机制;五是尽快开征环境保护税,弥补资源所在地政府的生态维护和环境治理成本。

(二)加快调整河北经济结构和产品结构,提升河北在全国贸易格局中的地位,扭转增值税收入外移现象

扭转河北增值税收入向外省转移局面,必须生产出更多、更具竞争力的深加工、高附加值、高技术含量产品,使河北在全国区域经济贸易格局中占据更有利地位。一是传统主导产业的产品要创新。通过技术、管理和商业模式创新,实现产品的创新提升。推进钢铁产品由建材、长材向冷轧钢、面板钢升级,纺织产品由原料布、初级皮革制品向高档面料、品牌服装升级,医药产品由原料药向生物制剂升级,装备制造业由基础零部件向整机设备升级。二是高新技术产业的产品要壮大。以重大技术突破和发展需求为引领,加快发展对经济社会全局和长远发展具有重要带动作用、河北又具备一定优势的领域,如新能源、新材料、生物医药等,形成更多的高附加值产品。三是农产品加工业程度要加深。强化政策、科技、人才和体制支撑,增强河北农产品加工能力和层次,构建农产品生产、加工和销售有机结合的高效产业体系,扭转农产品增值税收入隐性流失的状况。

(三)利用京津冀协同发展等有利时机,出台河北总部经济发展规划及政策支持体系,集聚高端产业和优质税源

总部经济占据产业链的高端,具有明显的资源集聚和税收贡献效应。①总部经济不仅是产业聚集地,更是税源集中地。据广州市越秀区地税局统计,2013 年该区全部287 个专业市场的税收规模比不上一栋总部大厦的纳税额,但专业市场的经营面积却是总部大厦的24 倍。近年来,福建、海南等省及广州、宁波、青岛、沈阳、成都等多个城市都出台了推进总部经济发展的规划或意见。在外资内移、南资北移及京津冀协同发展的有利形势下,河北应尽快出台引进企业总部(职能性总部)、发展总部经济的相关规划和政策。各地区根据资源禀赋和产业特征,发展有地域行业特色的总部经济。②河北肃宁利用朔黄铁路过境优势,吸引朔黄总部及铁路关联项目入驻,几年间财政收入翻了一番,2014 年仅朔黄铁路就贡献了财政收入的56%。如石家庄生物医药、张家口风电行业、沧州石化产业、廊坊金融等现代服务业都可以形成总部经济或研发、营销、服务等功能性总部基地。此外,在当前牛奶等食品加工业存在“营销分离”,销售公司所在地对税收的分离效应日渐突出情况下,有关地区应与企业总部加强协商,争取销售总部在河北注册。

(四)加强对跨省经营企业的税收管理,规范企业内部关联交易行为,尽量减少和避免河北税收利益的流失

相关部门应调查统计目前河北的跨省经营(尤其是汇总纳税)企业户数、分支机构个数以及分布的主要行业。在此基础上,一方面,加强与总部企业或分支机构的协调沟通,争取将跨省市总分机构的二级分支机构变更为独立法人,实行税收属地化管理。如百胜肯德基有限公司在河北已开设餐厅120 余店,其所得税一直向天津总部缴纳,2011 年经石家庄市桥东区沟通,甚至拿出180 万元的安置补贴为其提供办公场所,终使其河北总部转为石家庄,年实现税收3000 万元以上;另一方面,对无法变更为独立法人的分支机构,认真核实总部测算分担税款的准确性和合理性,严格审查关联方之间的转移定价行为,避免税收流失。如固安县某企业涉及与其营销公司进行关联交易,2012 年仅实现249 万元税收收入,经当地税务局对其审查调整,2013 年纳税2488 万元,增长了10 倍。

(五)用好财税优惠政策,优化税收经济环境,实现本地财源的培植壮大和外地财源的引进吸纳

一方面,用好法定优惠政策,争取中央财政支持。在清理、规范各地税费减免政策的基础上,充分利用法定税收优惠政策,对河北具有发展潜力的风电、光伏发电、生物制药、现代物流等产业给予重点支持,吸引外来资本、技术和人才参与项目建设。河北应利用财税体制改革和京津冀协同发展的有利契机,主动研究、创造条件争取中央政策和改革试点,以此来争项目、争资金,引财源、引税收;另一方面,提高公共服务效率,优化税收经济环境。构建高效的政务环境,精简审批事项,提高服务效率;创造良好的投资环境,形成尊商重商、安商富商的社会氛围;创建诚信的市场环境,实现社会规范有序,治安形势稳定;营造优美的生态环境,实现燕赵大地的天蓝水净、地绿山青。

[1]税收与税源问题研究课题组.区域税收转移调查[M].北京:中国税务出版社,2007.

[2]刘金山,何 炜.流转税税收税源背离与地区经济发展[J].税务与经济,2014,(4).

[3]甘家武.税收与税源背离对区域协调的影响研究[J].首都经贸大学学报,2012,(3).

[4]蔡承彬.地区间税收竞争与税收转移制度研究[J].福建行政学院学报,2014,(1).

[5]朱 凯,孙 红.税收监管、经营性关联交易与公司价值[J].财经研究,2014,(7).