印尼华裔留学生韵母(u)o的习得研究

2015-03-20张锦玉

张锦玉

(北京华文学院专修部,中国 北京102206)

一、引 言

印尼是世界上华人最多的国家。近年来,随着中印两国经济、文化交往的频繁,来华留学的印尼留学生人数也与日俱增,其中很大一部分是华裔学生。在这些华裔学生中,有些学生在生活中还能听说简单的汉语方言,但有些学生则完全不会讲汉语。这些复杂的语言背景就给我们的汉语教学造成了影响,因此专门针对印尼华裔留学生汉语学习的研究就逐渐被学界所关注。就目前的研究情况看,对印尼留学生语音习得的研究已经包含了声母、韵母、声调等方方面面。如王功平(2011),林奕高、王功平(2005),张锦玉、张树权(2013)分别研究了印尼留学生习得塞音、塞擦音、擦音等方面的问题;王茂林(2011),王茂林、孙玉卿(2007)分别就印尼学生汉语单元音、三合元音的习得做了研究;在声调方面,王茂林(2006),王功平(2004)等人分别研究了印尼留学生普通话单字调、连读变调的偏误情况。此外,还有不少硕士论文也从声、韵、调角度全面分析了印尼留学生汉语语音学习中的问题,如彭慧(2012)、沈清华(2011)、郭秀芬(2011)等。

从这些研究中可见,目前对印尼留学生汉语习得方面讨论最多的领域是声调问题,而韵母习得方面的文献数量较少。其中,董琳莉(1997)通过调查发现,印尼华裔留学生在韵母方面的问题主要表现为无撮口呼、前后鼻音不分、不会读儿化和逢古入声字常发成带喉塞尾的短促音等方面。王茂林(2011)采用实验的方法研究了印尼留学生汉语单元音韵母的发音情况,发现印尼留学生的发音偏误主要来自印尼语的负迁移影响,中介语元音往往具有“趋中”倾向。彭慧(2012)、郭秀芬(2011)的研究都发现印尼留学生在普通话韵母上的偏误主要集中在韵母[ɣ]、[ʅ]、[ɿ]、[y]上。沈清华(2011)调查发现,o 韵母的偏误也是印尼留学生常见偏误之一,其偏误率为26.3%;而uo 韵母的偏误率在单音节中为52.6%,在多音节中为63.1%,其原因主要是受印尼语文字拼合结构影响和单元音[ɔ]的影响。可见(u)o 韵母也是印尼留学生汉语习得的难点之一,但目前学界很少有这方面的研究,因此本文将采用调查、实验的方法研究印尼华裔留学生韵母(u)o 的习得情况,以期对教学起到借鉴和参考作用。

二、普通话韵母o 的性质

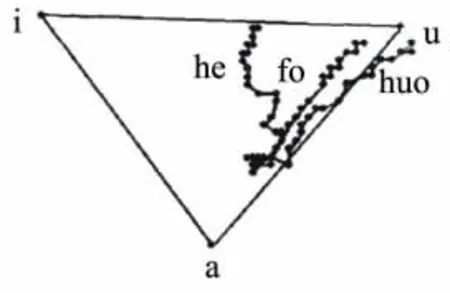

《汉语拼音方案》(以下简称《方案》)是为汉字注音和推广普通话而设计的。由于《方案》采用的是拉丁字母,且在设计时考虑到汉语音系、传统拼读规则、简化性和省力性等诸多原则,故拼音字母的表现形式和实际读音是存在一定差距的。比如关于普通话中韵母o 的读音和性质,就曾在学界和社会上引起过比较广泛的争论。后来,通过学者们在语音学、音韵学以及语音教学等领域的研究,o 的读音和性质已经有了比较科学、一致的结论。石锋(2002)认为,元音o 并不属于一级元音,它独立成音节时只在象声词、语气词和叹词中出现,是个边际音;而在前面有唇音声母时,由于唇化作用的影响,实际发音是[uɣ],是带有韵头u 的。(见图一)王理嘉(2005)也与石锋持相同观点,他认为,就汉语音韵系统说,普通话里原本只有一个属合口呼的uo 韵母,并无一个由单元音o 充当的韵母。在bo 这类音节中,u 介音实际是省略掉的。周一民(2009)指出,在bo、po、mo、fo 这几个音节中,韵母明显有从u 向o 的滑动过程。此外,从系统性和省力原则的角度看,在北京音系中,其他声母都是同uo 相拼,唯独b、p、m、f 和o 相拼,似乎也不合理。所以他认为单韵母o 在北京音中并不存在,实际读音是[uɣ]。陈宏(2008)则从近代汉语语音演变史的角度探讨了单元音o 的音变过程,她发现,从19 世纪中期以来,单元音o 在北京音系的韵母系统中发生了很大的变化,主要表现为现代汉语普通话音系中单元音o 的“活性”大大降低,即在现代北京音系中,o 作为单韵母拼合的音节极大减少,其拼合能力大大降低,且o 的实际音值也发生了变化。

图一 韵母o、uo 和元音/ɣ/的声位图比较(引自:石锋,2002)

既然唇音声母后o 的实际发音与uo 一样,为什么书面上不标写为“uo”呢?从当时制定《方案》的原则来看,省写“u”一方面是为了拼写方便,符合省力原则,另一方面则是为了兼顾传统音韵学的切音习惯。(刘明华,2008)除此之外,声学上的掩蔽效应和协同发音也是两个重要原因。王洪君(1999:57)指出,u 在当主要元音时音长较长,当介音时音长很短,所以当唇音声母与短的u 介音配合时,u 介音就被唇音声母遮蔽了,而较长的主元音u 则不可能被同部位的声母遮蔽。这也正是buo 中的“u”可以省略的原因。王理嘉(2005)从协同发音的角度找到了省写“u”的原因。他认为,由于汉语音节的声介结合非常紧密,圆唇元音u 与唇音声母的发音部位是相合的,且其后紧接一个比它略低的圆唇元音,于是u 的圆唇特征就因为协同发音而跟声母和韵腹结合在一起了,buo即可省写为bo。

以上关于韵母o 读音和性质的讨论都是语音理论层面的,而在实际教学中,汉语教师不用也没有必要将这些理论教给留学生。但是,《方案》所涉及到的拼写形式与读音差异的问题确实又为普通话学习者,特别是学习汉语的留学生带来了一定的难度,因此汉语教师就需要研究教学对象,并根据其母语背景制定富有针对性的教学对策。

三、实验说明

(一)被试和语料

在对北京华文学院初级班11 名印尼学生的(u)o 韵母发音做了整体调查后,本文选取一位有代表性的被试进行实验。该被试为女性,22 岁,是一名来自雅加达的华裔留学生。被试祖籍为福建,其祖父母说闽南方言,被试在家庭中能够听说非常简单的闽南话,在来北京学汉语前,未正式学习过普通话。为了对比印尼华裔留学生(u)o 韵母的发音,我们还选取了一名24 岁的女性老北京人作为被试。两位被试均无耳鼻喉疾病,且未接受过专门的播音训练,能够在主试的指导下完成录音工作。

本次实验的发音语料为“波、坡、摸、佛、多、罗、国、活、所、说”十个音节。其中唇音声母音节4个,非唇音声母音节6 个。录音时字表中的例字顺序被打乱,并要求被试以正常语速朗读语料,每个音节读两遍。

(二)实验过程

实验采用Audacity 软件录音,采样率为11025Hz,16 位单声道。待录音完成后,按照唇音声母和非唇音声母将两名被试的录音进行分类整理,以便后继声学分析使用。

本实验的声学部分采用“桌上语音工作室”(MiniSpeech Lab2.0)和Praat 软件进行分析。首先将整理好的录音导入“桌上语音工作室”中,然后选取每个元音韵母的稳定段,从韵头到韵腹依次连续选点测量其第一共振峰(F1)和第二共振峰(F2),最后分别作出唇音声母音节和非唇音声母音节中(u)o 韵母的声学元音图。为了更清晰地观察(u)o 韵母在各被试元音声学空间中的位置,我们还以a、i、u 为顶点做出了各被试的元音三角。此外,我们还用Praat 软件绘制了某些例字的波形图和语图,以便更直观地观察(u)o 韵母在不同声母后的表现。

(三)数据统计

实验的数据计算和统计我们采用excel 和spss 软件。我们将实验测量到的共振峰数据归类输入到excel 表格中,并分别计算F1、F2 的均值。然后采用spss 软件进行方差分析,以比较不同数据间的差异性。

四、印尼华裔留学生(u)o 韵母的发音特征

(一)初级班(u)o 韵母调查结果

本实验首先调查了11 名初级班的印尼华裔留学生。从听感上看,大多数学生(u)o 韵母的发音存在偏误,仅有2 人的发音比较规范。具体来看,(u)o 韵母的偏误分为两类:一是将(u)o 韵母读为元音[ɔ],整个韵母部分的发音没有舌位变化,这种情况在唇音声母音节中很常见;另一类是(u)o 韵母的发音不到位,听感上u 时长较长且偏紧,与后面的韵腹衔接不自然,而韵腹部分圆唇程度过高,开口度偏小,舌位偏高,在听感上似乎更接近[ɔ]。为了验证听感结果,更科学地分析印尼华裔留学生(u)o 韵母的习得情况,我们从中选取1 名最有代表性的学生作为被试,进行声学个案的研究。

(二)(u)o 韵母的声学个案研究

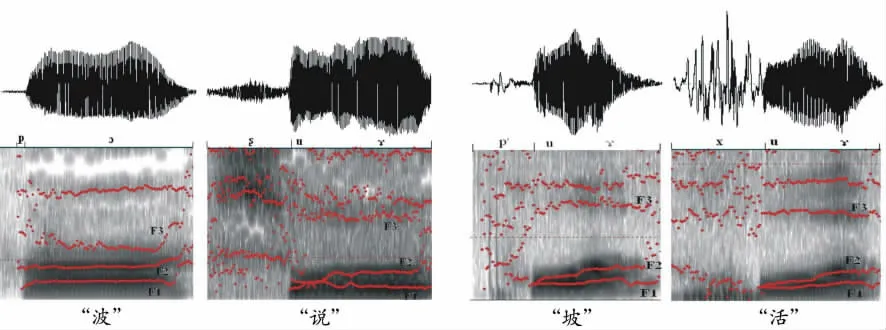

实验选取的印尼被试在(u)o 韵母的发音上存在偏误,表现为(u)o 在唇音声母音节中发为单元音[ɔ],在非唇音声母音节中发成类似于[uɔ]的复合元音。为了验证听感上的判断,我们分析了该被试的语图。观察图二中印尼华裔留学生的语图,我们发现,唇音声母音节“波”的第二共振峰(F2)没有动程,说明这是个单元音,与中国被试的“坡”的表现完全不同。而在非唇音声母音节中,韵母部分的第二共振峰发生了一些变化,但变化程度不如中国被试的明显,说明印尼华裔留学生(u)o 的发音在唇音与非唇音声母音节中的表现有本质的不同,同时也与中国被试的存在差异。而右侧中国被试“坡”和“活”的语图则说明中国人(u)o 韵母的发音在唇音与非唇音声母音节中的发音是一样的,都是复合元音[uɣ]。

图二 印尼华裔留学生(左)和中国被试(右)例字语图

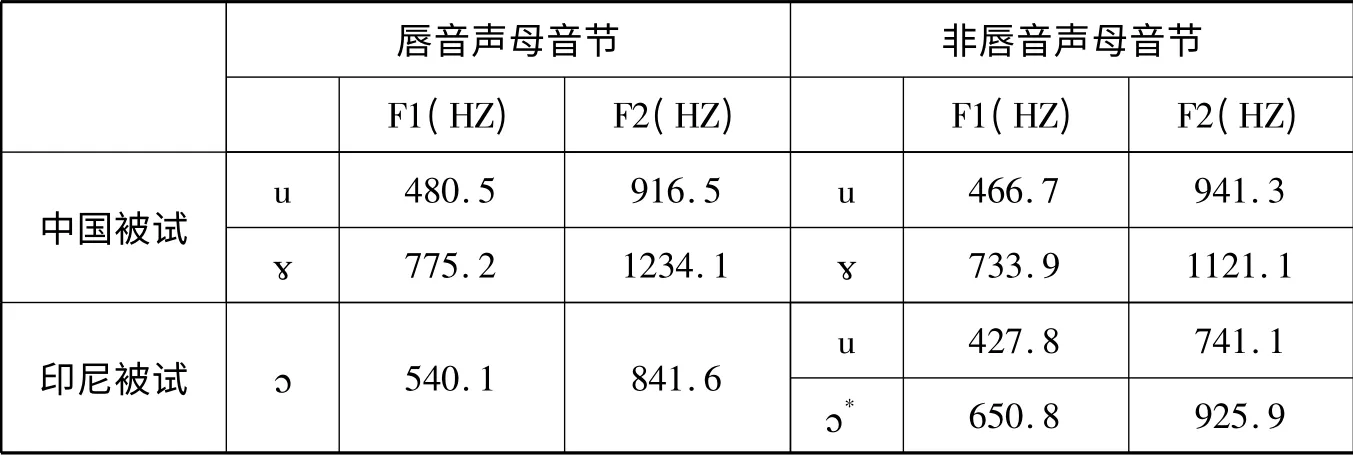

为了更准确地分析印尼华裔留学生(u)o 韵母的发音,我们做出了声学元音图,并与中国被试的元音图进行对比。(见表1、图三、图四)

图三是中国被试(u)o 韵母在唇音与非唇音声母后的声学元音图。由此可见,无论在唇音声母音节中还是在非唇音声母音节中,(u)o 韵母的声学空间是狭长形的,都位于元音三角内,韵头位置偏上偏后,韵腹位置偏下偏央,F1、F2 的动程都非常明显,其具体声学坐标见表1。方差分析结果表明,在唇音声母音节与非唇音声母音节中,(u)o 在韵头处的差异不显著(p >0.05),在韵腹处的差异也不显著(p>0.05),这说明两种音节环境下的(u)o 韵母的性质是一样的。

由图四可见,在唇音声母音节中,印尼华裔留学生(u)o 韵母的采样点均集中在比较狭小的空间内,其声学坐标为F1 =540.1HZ,F2 =841.6HZ,它在元音三角a 和u 的连接线上,是圆唇元音[ɔ]。而在非唇音声母音节中,(u)o 韵母的声学空间呈斜向狭长形,位于元音三角a 和u 连接线上,F1、F2 的动程都非常明显:韵头表现为比较典型的[u]元音,其声学坐标为F1 =427.8 HZ,F2 =741.1 HZ;韵腹坐标为F1 =650.8 HZ,F2 =925.9 HZ,是一个比较接近[ɔ]的音。与中国人的发音对比,印尼华裔留学生的韵头比中国人更接近标准u 元音。这并非说明印尼华裔留学生的发音准确,相反,这反而是其发音偏误的表现。因为在唇音声母音节中,(u)o 韵母的发音中带有一个弱化了的过渡音u(王理嘉,2005),也就是介音u。介音一般被认为是半元音,其特点是时程短、音量弱,(吴宗济、林茂灿,1999)不容易发到位,所以中国被试韵头u 的舌位没有标准元音u 那么高、那么后,圆唇程度也低于后者。而印尼华裔留学生尚不能准确把握介音的性质特点,所以把u 介音发得过长、过于明显,从而在听感上显得u 的时长较长且偏紧,与后面的韵腹衔接不自然。此外,(u)o 韵母的韵腹比中国被试的声学位置更靠上、靠后,更接近[ɔ]而不是[ɣ],这仍然是受到其母语印尼语的影响。

表1 (u)o 韵母在不同声母音节中的声学参数

图三 中国被试(u)o 韵母在唇音与非唇音声母后的声学元音图

图四 印尼华裔留学生(u)o 韵母在唇音与非唇音声母后的声学元音图

由上述结果可知,印尼华裔留学生的(u)o 韵母在唇音与非唇音声母音节中的表现是不同的,他们容易将这两种不同语音环境下的(u)o 韵母当做两个不同性质的音来对待。对于唇音声母音节中的(u)o 韵母,中国被试读为复合元音[uɣ],而印尼华裔留学生读为单元音[ɔ],二者有质的差别;在非唇音声母音节中,中国被试仍将(u)o 韵母读为复合元音[uɣ],印尼华裔学生读为近似于[uɔ]的复合元音。方差分析显示,这时二者在(u)o 的韵头和韵腹部分的共振峰数据上均存在显著差异(ps<0.05),这说明印尼华裔留学生在非唇音声母音节中(u)o 韵母的发音亦与中国被试不同,其发音仍是一种存在偏误的中介语形式。

五、偏误原因及教学对策

(一)印尼华裔留学生韵母(u)o 的偏误原因

根据上述结果,我们认为,印尼华裔学生韵母(u)o 的偏误原因有以下几点:

首先,从语言背景上来说,印尼华裔留学生接触汉语很少,汉语经验十分有限。他们的母语是印尼语,印尼语使用拉丁字母拼写,字母中同样有o,但这个o 的发音是[ɔ]。字母形体上的相同就容易使其母语中的o 与汉语拼音中的o 发生混淆,从而将母语中的[ɔ]迁移到目的语中来。此外,华裔学生与纯粹的外国学生不同,他们都有华裔背景,一些华裔留学生甚至在生活中还能接触到一些汉语方言,这些汉语方言也会影响他们对普通话的学习。我们查阅《汉语方音字汇》(1998)后发现,一般来说,北方方言中多有[ɣ]、[uɣ]这样的音,南方方言不少只有[ɔ]没有[ɣ],比如南昌、梅县、广州、阳江、福州、建瓯等方言。对于中国北方人来说,唇音声母与韵母(u)o 相拼,实际读音中带有过渡音“u”,这是由于声韵母之间的协同发音而引起的;而对于一些说南方方言和非汉语的学习者来说,如印尼等东南亚国家的华人华侨,他们的祖籍多半为东南沿海省市,在其保留的南方方言中,唇音声母的后面并不必然地会带一个圆唇介音,他们对(u)o 的感觉不强,所以就使得他们学习bo、po、mo、fo 时,会按照拼音形式读成[pɔ、phɔ、mɔ、fɔ]。(邓文靖,2009)

其次,国际音标中有单元音[o],但它与汉语拼音中的o 是两个不同的音,只是二者的字母形体一样。如果不做说明,就容易让学生将汉语拼音中的o 韵母当成国际音标中的[o]。对于印尼学生来说,其母语中有[ɔ]。从元音舌位图上看,[o]和[ɔ]都属于后元音,且发音时均圆唇;二者的差别主要在于舌位的高低上,即[o]的舌位略高于[ɔ]。由于这两个元音的发音十分相近,所以就容易使他们产生混淆,从而将普通话中的韵母o 当成国际音标中的[o]继而错发成[o]或[ɔ]。

再次,从《方案》标注的方法来看,《方案》将带有韵母(u)o 的唇音声母音节标为bo、po、mo、fo,这对于具有丰富汉语经验的中国人来说问题不大,但对于初学汉语的印尼留学生来说则很难将其发成标准的、带u 介音且具有动程的普通话读音,因为他们往往是根据拼音的拼写形式来发音的,所以拼写中u 的缺失就导致他们发音的不准确。

最后,从教学层面讲,一些缺乏语音学知识的老师,容易受到拼音形式的干扰,认为(b)o、(t)uo 韵母形式有别,是不同的音,因而把bo、po、mo、fo 教成[pɔ、phɔ、mɔ、fɔ]。当然,随着语音学知识的普及和汉语教师专业水平的提高,这样的失误正在逐渐减少。

(二)教学对策

教学过程的实施主要有三个实体的参与,即教学内容、施教者和受教者。因此,教学对策也应该针对这三个实体而提出。具体到本研究,我们认为应从拼音标写方法、教师对韵母(u)o 性质的讲授以及印尼华裔留学生避免母语负迁移等角度来制定教学策略。

在早期国语注音符号拼音设计中,ㄅ(b)跟ㄨㄛ(uo)相拼时,可省略中间的ㄨ(u)。后来在《方案》中,委员会也说明过在bo 和buo 两种拼音形式中,从节省字母用量的方面考虑,以采用注音符号的省略写法为宜。(王理嘉,2005)从本文的实验中,我们也发现,o 韵母在唇音声母后的发音与uo 韵母的发音是完全一样的,它们都是一个以u 为介音逐渐滑向[ɣ]的复元音。可见,bo 实际是buo 的省略形式。所以在实际教学中,为了明确唇音声母中o 韵母的读音,减少学生发音时的偏误,我们主张将bo、po、mo、fo 教为buo、puo、muo、fuo。这样,学生从拼写形式上就明确了唇音声母音节中o 韵母的发音带有u 介音,自然就避免了发成[ɔ]这样的单元音。回顾文献,我们发现这样的教法已经得到了众多学者的支持。(黎锦熙,2004;王理嘉,2005;陈宏,2008;刘明华,2008;邓文靖,2009)

对于(u)o 韵母的性质,本文第一部分已经提到,它并非单元音、单韵母,而是一个复元音,它与[o]、[ɔ]的性质是完全不同的。因此,教师在教学中一定要强调(u)o 韵母的性质,要让印尼华裔留学生将其与印尼语或他们所保留的汉语方言中的[ɔ]区分开来,避免母语的负迁移作用。

具体到教学实际操作中,教师可以用夸张的嘴型发出含有(u)o 韵母的唇音声母音节,让学生直观地感受到(u)o 韵母嘴型和舌位的变化;然后可以交替发出汉语(u)o 韵母和印尼语中的单元音[ɔ],让学生辨别二者的差别,并练习二者的发音,从而达到有效区分的目的。此外,教师也可以调整韵母教学的顺序。传统的韵母教学顺序常常是先教单韵母,然后教复韵母。我们可以将o 从单韵母中拿出来暂时不教,待教完复韵母uo 后再教o,并告诉学生二者的发音是一样的,这样就可以有效避免学生将o 韵母发错的情况。当学生能够自觉地将(u)o 发成复元音后,纠音环节也必不可少。在此过程中,教师一定要严格把关,特别是要让学生避免将介音u 发得过长、舌位过于靠后;另外还要提醒学生发韵腹[ɣ]时唇形要展,舌位要前伸一些,不要发得过后、过高。

六、结 语

本文针对印尼华裔留学生在普通话韵母(u)o 习得中的实际问题做了研究。在调查中我们发现,多数学生(u)o 韵母的发音存在偏误,表现为将(u)o 韵母读为元音[ɔ]或近似于[uɔ]的复元音。从声学实验的结果上看,印尼华裔留学生将韵母(u)o 读为单元音时,第二共振峰曲线没有变化,舌位、唇形也始终保持不变,与其母语中的元音[ɔ]十分相似,这种情况在唇音声母音节中很常见。而将韵母(u)o 读为复元音时,整个元音的发音过程也与中国被试存在显著差异,表现为介音u 时长较长且偏紧,更接近典型的u 元音,韵腹舌位较中国被试的偏高、偏后,唇形偏圆。对于印尼华裔留学生的上述偏误,我们认为主要是由学生语言背景、元音本身特征、《方案》的标注方法以及教师的教法引起的,因此可以从这些方面入手并结合一些语音教学技巧来改善学生的发音。

北京大学中国语言文学系语言学教研室:《汉语方音字汇》,北京:北京语言大学出版社,1998年。

陈 宏:《汉语拼音方案中o 的拼合与音值》,《语言教学与研究》,2008年第6 期。

邓文靖:《字母o 在汉语拼音中的音值》,《汉字文化》,2009年第2 期。

董琳莉:《印尼华裔学生学习普通话语音的难点及其克服办法》,《汕头大学学报》,1997年第2 期。

郭秀芬:《印尼棉兰华裔和非华裔学生普通话语音习得偏误比较》,暨南大学硕士学位论文,2011年。

黎锦熙:《黎锦熙语言学论文集》,北京:商务印书馆,2004年。

林奕高、王功平:《印尼留学生习得汉语塞音和塞擦音实验研究》,《语言教学与研究》,2005年第4 期。

刘明华:《汉语拼音方案的o 韵母与uo 韵母之辨》,《科学之友》,2008年第32 期。

彭 慧:《初级阶段印尼学习者习得汉语语音难点研究》,南昌大学硕士学位论文,2012年。

沈清华:《印尼非华裔学生汉语语音学习难点初探》,重庆大学硕士学位论文,2011年。

石 锋:《北京话的元音格局》,《南开语言学刊》,2002年第1 期。

王功平:《印尼华裔留学生汉语普通话双音节上上连读调偏误实验研究》,《暨南大学华文学院学报》,2004年第4期。

王功平:《印尼留学生普通话舌尖前/后辅音发音偏误实验》,《华文教学与研究》,2011年第2 期。

王洪君:《汉语非线性音系学》,北京:北京大学出版社,1999年。

王理嘉:《〈汉语拼音方案〉与世界汉语语音教学》,《世界汉语教学》,2005年第2 期。

王茂林、孙玉卿:《印尼华裔留学生汉语三合元音韵母偏误分析》,《世界汉语教学》,2007年第1 期。

王茂林:《印尼、韩国留学生汉语单元音韵母发音分析》,《华文教学与研究》,2011年第4 期。

王茂林:《印尼华裔留学生汉语声调习得分析》,《暨南大学华文学院学报》,2006年第2 期。

吴宗济、林茂灿等:《实验语音学概要》,北京:高等教育出版社,1999年。

张锦玉、张树权:《印尼华裔留学生习得汉语清擦音的实验研究》,《国际汉语教育》,2013年第1 期。

周一民:《关于普通话音系和发音的几个问题》,《语文研究》,2009年第4 期。