破坏性创新与新兴技术产品商业化——以苹果公司为例

2015-03-15黄海霞张治河

黄海霞,张治河,2

(1. 陕西师范大学国际商学院,陕西 西安 710062;2. 清华大学技术创新研究中心,北京 100084)

1 问题提出

以大数据、云计算、物联网等为代表的科学技术的发展,催生出了新技术、新产品和新应用[1]。新兴技术作为一种特殊的高技术,以其高度不确定性和对行业的“创造性毁灭”特征[2],日趋引起人们的极度关注。新兴技术的发展总是要依靠新兴技术产品的市场增长,特别是在市场初期被用户接受的程度,但由于新兴技术产品的变革性,以及消费者惯性和对风险偏好的差异性导致新兴技术产品往往不会像传统技术产品那样容易被市场接受。因此,促进新兴技术的商业化已经成为企业获取竞争能力的重要手段[3]。

美国产品和管理协会的调查显示,在美国新产品进入市场的成功率仅为59%,这个比率还不包括在R&D 和生产阶段终止的技术创新项目,如果再考虑到新产品成功并不代表创新企业成功,那么失败创新的比率要远远高于41%[4]。美国摩托罗拉公司的“铱星”计划失败;CT 扫描仪的发明者英国EMI 公司被模仿者赶出CT 扫描仪市场;最早创造个人电脑,包括一整套软件和硬件的美国施乐公司成为了“悲情施乐”。每个案例的具体情况虽然千差万别,但值得注意的一个共同点是,打败这些曾经的行业巨人的后发企业往往是利用一种全新的技术或商业模式逐渐占领市场的。这些失败企业并非机构臃肿、技术老化、反应缓慢、缺乏创新意识,相反他们中大多数具有强烈的竞争意识、认真听取客户意见、大胆进行新技术研发、管理完善,但仍然在各自行业中的领先地位被后来者跨越,最终被边缘化直至淘汰。Clayton M. Christensen 将这种开始时性能极差,对市场毫无吸引力,却具备巨大发展改进潜能的创新称为“破坏性创新”[5]。破坏性创新规避了需求旺盛而竞争激烈的主流市场,其市场容量和发展速度等均具有很大的不确定性和不可测性,因此破坏性创新一方面对企业具有“破坏性”,另一方面又可以使企业避免原有产品市场上的激烈竞争,从而建立并保持行业领先地位。破坏性创新理论为新兴企业的成长提供了新的视角,但从目前学者研究的情况来看,系统地从商业模式诠释破坏性创新的研究尚不多,且结合实际案例对破坏性商业模式创新进行更为细致的分类研究更是鲜见[6]。基于此,本文结合Christensen 提出的破坏性创新理论,从破坏性创新概念本质分析出发,对破坏性创新形成机理和发生的市场条件进行深入研究基础上,以苹果公司破坏性创新商业模式为例,来研究新兴技术产品的成功商业化。

2 创新与破坏性创新

创新的概念已被拓展到非技术创新领域,但理论界在创新的概念区分上并没有达成统一。为了更好地分清楚各类创新之间的关系,P. Thomon和F. Lettice 在总结了Tushman、Anderson 和Veryzer 等人的观点的基础上对创新的相关概念进行了分类,并构建了创新概念的连续统一体模型,认为创新可以被看做一个从演化到革命的连续统一体[7]。

图1 的左右两侧代表了创新的两级,在模型中创新被分为从渐进性创新到破坏性创新的连续统一体,二者的交界处是激进的渐进主义。从渐进性创新到激进的渐进主义创新属于演化性创新的范畴,而从激进的渐进主义到竞争力破坏的“破坏性创新”属于革命性的创新范畴[8]。

图1 创新概念的连续统一模型

创新概念模型中涉及的相关概念本质上是有区别的,破坏性创新与维持性创新是相对的概念,突破性创新与渐进性创新是相对的。维持性创新是在现有技术水平上使产品的质量、性能、工艺发生改进,延续企业技术发展路线,对现有技术水平累积性改进,强调按照主要市场中大多数用户重视的方面改进已定型的产品性能;渐进性创新是对现有技术引起的渐进的、连续的创新,它能充分发挥已有技术的潜能,强化在位企业的技术优势;突破性创新是指重大的技术创新,它常常伴随着一系列渐进性的产品创新和工艺创新,并在一段时间内引起产业结构的变化;与上述概念相比,破坏性创新在侧重点上有所不同,破坏性创新是由Christensen 于1997 年在《创新者的困境:当新技术导致大企业失败时》一书中首次提出,他认为破坏性创新提供了不同于原有技术或产品的价值组织和性能组合,是一种非连续性的技术或者商业模式创新,它位于非消费群体或低端消费群体,通过低端市场破坏和新兴市场破坏两种模式,开辟新的非竞争性的空间,确定新的价值网络,并不断吸引主流顾客,最终实现对现有行业的颠覆。破坏性创新起初并不能为主流市场的消费者提供更好产品,因此这种创新首先发生在主流市场的可能性很小,只有远离主流市场的新兴市场才会重视这些产品组合的属性[9]。在当前研究中,有些学者将突破性创新与破坏性创新混淆,其实二者有很大的区别。突破性创新是基于技术维度,针对现有客户需求,为主流市场提供更多的价值能力,往往代表最领先的技术进步,能够带来产品性能或者成本的大幅度削减的创新,其创新主体通常是行业的在位企业推动和开展的;而破坏性创新更多地聚焦于市场领域,针对非主流用户或者新兴市场用户关注的性能,目标是扩大现有市场或者建立新的市场,破坏性创新并不一定是技术突破,当新技术拥有非当前主流用户关注的性能时,该技术就可能具有破坏性[10]。

3 破坏性创新机理研究

Christensen 根据破坏性创新在消费者价值网络技术轨迹的不同,将市场创新分为三类:低端市场的破坏性创新、新市场的破坏性创新、混合市场的破坏性创新,并在不断深入研究中构建了破坏性创新的三维模型。如图2 所示,纵轴代表的是不同类型的产品的性能,横轴代表时间,第三个轴代表新竞争和新消费环境,也就是新的价值网络。

低端破坏是指在原有价值网络的最底端对最无利可图、服务要求最低的市场发起攻击的破坏。这种破坏并没有开辟新的市场,但它革新了行业传统的商业模式,通过低成本获取在位企业看来最不具有吸引力的顾客,因此容易被主流市场忽略;新市场破坏指创新将产生全新的客户价值感知体系,从而将原来不存在或潜在的消费群体变为实际的市场容量。Christensen 认为虽然新市场破坏初期时并不与主流产品发生激烈竞争,但随着创新产品性能的改进,最终足以让顾客脱离原来的价值结构,而进入这个起初从最不挑剔的市场层级发展起来的新网络。新市场破坏的过程中会开辟出不同的细分市场,因此具有很强的非竞争性和隐蔽性[11]。混合市场破坏是低端破坏和新市场破坏的结合体,即开辟了新市场,又通过初始低端性不断增加产品的高性价比,进而吸引主流市场的消费群体[12]。

图2 破坏性创新模式三维立体图

从图2 可以看出,破坏性创新模式有三个关键的破坏要素。首先,每个市场上都存在一个顾客可以利用或者吸收的改进率,在图中以虚线表示,这些虚线组成了一个消费者分布:在市场中存在许多这样的线或者层线,位于最高或者最挑剔层级上的消费者,较少对市场上可以得到的最好产品感到满意,位于最底层或者不特别挑剔层级的消费者,可能对较低性能的产品感到相当满意。其次,每个市场上都存在着完全不同的改进轨迹,这些改进是在破坏性创新引入新型和改进型产品时提供的。图中的实线表明,技术进步的速度几乎总是超过位于该技术应用市场上给定层次上的消费者的能力。第三个关键要素是指维持性创新和破坏性创新之间的关系。维持性创新以新的、高端产品消费者为目标,而破坏性创新则是通过引入与现有产品相比尚不够好的产品和服务,破坏并重新定义相应的技术轨迹,一旦破坏性产品在新的或者低端市场上确立了自己的地位,改进循环便开始了[13]。

破坏性创新面对的是不确定的市场,现有的市场细分都是根据产品符合消费者的需求来进行划分的,市场的导向程度越高,创新滞后性就越强,产品的新颖程度就越低,主动进行破坏性创新的难度就越大。破坏性创新企业如何精准地市场细分、准确地进行产品定位和有效地挖掘潜在用户需求,PhilippKlenner、StefanHüsig 和Michae Dowling 提出用破坏性创新价值网络图来解决该问题(见图3),横轴代表破坏性创新进入市场的时间,纵轴代表潜在的破坏性创新对预期市场的改变程度,破坏性系数从左至右依次降低,即市场具备的破坏性条件不同时,潜在破坏性创新进入市场被利用的程度不同[14]。

图3 破坏性创新系数价值网络

高破坏性创新系数表明,现有市场对于破坏性创新成功市场利用的充分准备。相反,低破坏性创新系数则表明,现有市场对于破坏性创新没有准备或者潜在的破坏性创新的进入不可能对市场产生利用。破坏性创新发生在未准备的主流市场的可能性很小,一般选择远离主流市场或对主流市场影响不大的新兴市场进入。因此,破坏性创新企业不会去尝试为现有的主流市场提供更好的产品,而是倾向于推出性能稍逊的产品或服务来破坏当前市场规则,这些性能稍逊的产品具有简单、便捷、低成本等优势,迎合了非消费者的需求。

4 基于破坏性创新的新兴技术产品商业化案例分析

新兴技术产品商业化发展过程,始于技术设想,终于产品原型出现在市场上,也就是新兴技术产品经过概念的发起,设计、发展、鉴定与生产等阶段正式商品化以后,在某一市场领域大规模销售的一个过程。作为新兴技术的最终体现形式,新兴技术产品的商业化过程,主要是通过商业模式的破坏性创新来实现的。本文选取多年蝉联《Business Week》杂志“全球最具创新性企业”桂冠的美国苹果公司作为案例研究的样本企业。

4.1 苹果公司渐进性技术创新

苹果公司在高科技企业中以创新而闻名,知名的产品有Apple II、Macintosh 电脑、Macbook 笔记本电脑、iPod 音乐播放器、iTunes 商店、iMac一体机、iPhone 手机和iPad 平板电脑等。技术创新在苹果公司从未停止,从苹果公司的创新发展历程可以看出,不断追求技术进步的创新使得苹果公司在1976—1985 年间取得辉煌成绩。在此阶段,苹果公司通过Apple I 步入正轨,通过Apple II引发私人电脑革命,接着Mac 电脑的推出彻底颠覆了私人电脑的原始模样。

然而,苹果公司一味追求封闭渐进的技术创新以及高端产品,没能针对市场需求,没有专注于消费者潜在兼容的技术、合理的价位等层面的需求,并以此为导向去创新,使得苹果在1985—1997 年的十几年里逐渐衰落。单纯地追求技术进步,也使得苹果产品一度仅仅是苹果迷的最爱,而非大众消费者的产品,导致众多交易更倾向IBM公司,苹果公司的市场占有率也从原来的百分之二十降到仅有的百分之八,此间的衰落让苹果公司面临前所未有的挑战[15]。这表明,一味追求技术进步,没有符合消费者需求的产品,没有配套的商业模式,最终都会导致失败。反之,当产品真正符合消费者需求,引起消费者共鸣时,所产生的效果是任何技术创新都无法比拟的。因此,单纯依靠技术上的突破并不是苹果成功的关键。

4.2 苹果公司破坏性创新商业模式

苹果的重新崛起是其在商业模式以及产品应用上不断地创新,不但成功实现了产业进入,而且只用了不到四年的时间就在这些领域取得了明显的优势,成为了这些产业新的领导者。苹果公司取得这些骄人业绩背后的创新商业模式与一般高科技公司仅仅追求技术领先的差异化策略存在根本性的不同[16]。

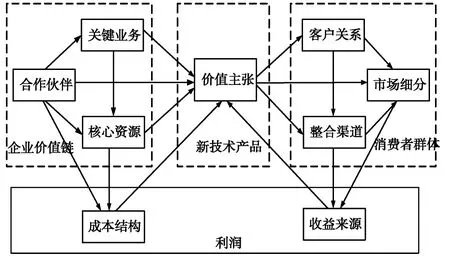

基于此,本文选用Osterwalder 和pigneur 提出的商业模式结构为基本框架,从四个维度分析苹果公司商业化过程。该框架主要由4 个维度及9 个变量构成,见图4[17]。

图4 新兴技术产品商业化过程

(1)创造新的消费者群体。破坏性创新在市场细分上主要体现为,通过挖掘客户的潜在需求,开辟新的市场,将原来不存在的或者潜在的消费群体变为实际的市场容量。苹果公司将客户分成为不同的细分区隔,每个细分区隔中的客户具有共同的需求、共同的行为和其他共同的属性。苹果公司采用完全覆盖市场战略的差异化营销方法,同时进入不同的细分市场,虽然每个公司的具体市场细分不同,但有一个共同细分市场是大致相同的,即智能手机所在的细分市场上。苹果公司通过在Android 操作系统之上的苹果手机解决方案,使自己的Android 操作系统与其他厂家的Android 操作系统手机产生明显的差异,满足了选定目标消费群的市场需求,从而使苹果公司在智能手机中脱颖而出。

破坏性创新针对的是非主流用户或者新兴市场用户,破坏初期并不与主流市场的主流产品发生激烈竞争,因此新兴技术产品可以选择通过其自有渠道、合作伙伴渠道或两者混合来接触客户。与大多数手机制造商将产品的销售完全通过经销商等营销渠道伙伴不同,iPhone 的营销渠道大致可分为分销商、直营店、联通绑定、零售商、零售店和网上订购六种。苹果CEO 乔布斯认为,顾客对品牌的认知至关重要,而通过超市、连锁店、量贩店等销售渠道消费者往往无法得到专业的产品知识,也就无法正确认知品牌价值。同时苹果认为独特的产品亲身体验能够让体验者激起强烈的好奇心并促使体验者逐步转化为价值的发现者[18]。

运用破坏性的方式进入市场,产品或服务在新的市场的知名度不高,和新市场的客户应建立良好的客户关系很重要。苹果公司官方网站通过对“技术支持”页面及时进行调整,设置24 小时在线客服,用户可直接在官网以会话的方式与客服人员进行沟通解决相关产品问题。App Store 向苹果的用户提供第三方的应用软件服务,这是苹果开创的一个让网络与手机相融合的新型经营模式。App Store 既是应用程序的卖场,同时也是苹果公司和顾客建立关系并开展互动的平台,是一个重要的搜集各类客户信息的渠道。

(2)提供新的价值主张。破坏性创新主要针对边缘的细分市场提供全新的客户价值主张,通过改善产品和服务的性能为客户提供从未感受和体验过的全新需求。苹果对iPhone 产品营销策略的实施是基于以核心顾客价值为主的顾客价值需求体系。iPhone 产品以其超大屏幕独特外形、堪比电脑的智能化特性、无限延伸的程序扩展性以及完美的多媒体播放器等功能大大满足了潜在客户的需求,它体现为一种潜在的价值主张,苹果公司就是依据对核心顾客价值需求的深刻理解,转而将其精准的应用于创造符合这一核心顾客价值的完美实体产品并辅以推出相应的增加顾客价值的扩展产品。

(3)重置企业价值链。关键业务是将资源进行最优配比使企业的产品和盈利最大化,破坏性商业模式的关键业务主要是通过敏锐的洞察市场,及时掌握非主流市场客户对产品的需求,并整合资源快速的切入市场需求。苹果公司的关键业务都是与平台或网络相关的,网络服务、交易平台、软件甚至品牌都是其主要平台。

破坏性创新主要以非主流市场和低端市场客户为目标,合作伙伴应选取非竞争性和为开发新业务而建立伙伴关系,以达到减少不确定性竞争环境的风险。苹果公司从整个产业价值链的视角进行系统性创新,构筑一个以消费者需求为中心的产业生态链,创造和传递客户价值、公司价值。苹果倡导让用户轻松地搜索、购买和享受数字音乐,因此聚合了包括世界五大唱片公司在内的上下游资源要素,把欣赏音乐的整个流程整合起来,创造了一个全新的音乐消费产业链,成为音乐播放器产业和音乐唱片产业的颠覆者。

面对不确定的市场,新兴技术企业应该通过低成本,高效率的渠道,围绕产品的差异化产品策略展开。苹果公司专门从事开发、制造、销售个人电脑、服务器、外围设备、计算机软件、联机服务及个人数字式辅助设备,核心资源主要集中于知识和产品技术的创新,包括品牌、专利、版权、合作关系、客户数据等等,这些核心资源的大力挖掘使得苹果公司在激烈的竞争下不断地创建新的消费群体。

(4)利润保护机制。破坏性创新以其难以模仿和复制的独特的商业模式,给企业带来垄断利润,且形成了良好的利润保护机制。苹果之所以能够有那么大的利润,主要是因为它采用独特的破坏性商业经营模式,一方面苹果建立起以消费需求为导向的完整的产品服务品牌共生体系,将成本降到最低,同时又形成获取超额利润的多种途径。另一方面,苹果公司通过技术、性能、外观等方面的领先,在一定时期内形成进入壁垒,形成了其他公司很难超越的垄断地位,保证了超额利润的获取。

5 结论

新兴技术产品具有创造一个新行业或毁灭、改造一个老行业的巨大潜力,掌握新兴技术的企业能够拥有强大的竞争优势,但技术优势并不必然导致新产品成功,新兴技术企业能否获得创新收益在很大程度上取决于其商业化战略。破坏性创新作为一种非连续性的技术或者商业模式创新,通过低端破坏和新兴市场等独特价值进入非主流市场,建立起新的客户价值结构,改变了行业既有的竞争规则,破坏了在为企业的竞争优势基础,为新兴技术产品拓展现有市场,占领新兴市场,最终颠覆主流市场提供了新的途径。

[1]国际科学技术发展报告课题组.2014 年国际科学技术发展报告[M].北京:科学技术文献出版社,2014.

[2]银路,王敏,萧延高,石忠国.新兴技术管理的若干新思维[J].管理学报,2005,(3):27 -300.

[3]宋艳,梦璇,刘峰,蒋冲雨.新兴技术产品早期市场用户采用意向实证研究[J].科学学研究,2012,(10).

[4]A Griffin Drivers of NPD Success,The 1997 PDMA Report[R].Chicago Product Development and Management Association,2000:45 -64.

[5]Christensen C M,Raynor M E.The Innovator's Solution:Creating and Sustaining Successful Growth[M].HBS Press,2003.

[6]王志玮,菜贞秀.基于破坏性创新的商业模式分类与特征研究[J].中国软科学增刊,2013,(2):275 -277.

[7]P Thomond,T Herzberg,F Lettice. Disruptive Innovation:Removing the Innovators' dilemma[R]. British Academy of Management,2003.

[8]田红云.破环性创新与我国制造业国际竞争优势的构建[M].上海:三联书店,2010.

[9]克里斯坦森.创新者的解答[M].(加拿大)雷纳,李瑜傯等译,北京:中信出版社,2010.

[10]杨雪滢.基于破坏性创新的自主品牌跨越式发展问题研究[D].天津大学,2010,5:20 -25.

[11]郭政,后发企业破坏性创新的机理与路径研究[D].上海交通大学,2007,(12):25 -35.

[12]杨雪滢,白俊峰.破坏性创新与自主品牌跨越式发展[M].北京:化学工业出版社,2012.

[13]王珺之.世界大师智慧精要丛书[M].北京:中国海关出版社,2005.

[14]Philipp Klenner,Stefan Hüsig,MichaeDowling. Extant Evaluation of Disruptive Susceptibility in Established Value Networks.When are Markets Ready for Disruptive Innovations[J].Research Policy,2013,(42):914 -927.

[15]朱明娜.海尔与苹果公司技术创新模式对比分析-我国大中型企业技术创新模式初探[D].2013,(6):20 -25.

[16]熊鸿儒,吴贵生,王毅. 基于市场轨道的创新路径研究——以苹果公司为例[J]. 科学学与科学技术管理,2013,(7):124 -125.

[17]Alexander O,Yves P. Business Model Generation[M].Beijing:China Machine Press,2011.

[18]张高芸.苹果公司营销战略对中国IT 行业的启示研究[D].华东理工大学,2013,(7).