古籍书目数据库析评

2015-03-14童正伦浙江图书馆杭州310007

●童正伦(浙江图书馆,杭州310007)

古籍书目数据库析评

●童正伦(浙江图书馆,杭州310007)

[关键词]古籍书目数据库;古籍目录

[摘要]当今国内外对中国古籍书目已基本完成了从纸本到电子本的转换,本文对其中主要数据库的得失进行了析评,归纳了各家长处,也指出了缺陷,并提出了进一步深化古籍书目数据库的观点和内容,认为古籍书目在材质革命性变革下,应相应作全新的变革,而非是简单的转化。

两千多年前中国发明了造纸术,使文献的承载、传播、推广出现了一次革命,从而快速推动了文明的发展。当今世界,随着计算机电子网络的发明,虚拟世界打破了实体纸张的固有局限,又产生了一场新的材料革命。文献正在以全新的数字化机读面目展现,作为书的目录也同样进行着变革。机读目录(MARC)于20世纪60年代肇始于美国,70年代国际图联推出UNIMARC,为全球制定了统一的规范格式。1995年《中国机读目录格式使用手册》出版,形成CNMARC。90年代后起的核心元数据(DC),以其简明、兼容、可多维扩展等特点后来居上。电子目录所发挥的强大优势功能是为纸质目录所望尘莫及的,当然也有其致命的弱点,因其虚拟,必须借助或依附于计算机和网络。中国古籍书目由于其复杂特殊性,元素栏目的设置也需作细化和扩展。经过30余年的探索努力,如今国内外主要藏家的中国古籍书目数据库基本建成,实现了古籍书目从纸本向电子的转化。但是,由于各自独立建置中对古籍书目数据库的认知和所用软件的不同,各古籍书目数据库详略也出现参差不齐。兹文就当前主要古籍书目数据库得失作些剖析,以它山之石,来治本地之玉,为古籍书目数据库进一步完善作参考。

1古籍书目数据库现状

1.1主要古籍书目数据库建置

(1)美国。美国研究图书馆协会“中文善本书国际联合目录”(后改为“中华古籍善本国际联合书目系统”)。1988年计划,1995年进入建置,由普林斯顿葛思特图书馆管理,2001年管理中心移到中国国家图书馆。该库收集了北美图书馆的几乎全部藏书,大陆有北大、中科院、辽宁、湖北、复旦等图书馆参与,总数达30余家图书馆,数据达2万余条,配有14,000余幅书影。[1]

(2)日本。日本东京大学“东洋文化研究所汉籍分类目录”数据库。东京大学东洋文化研究所藏“总数量有十万本”,1998年建成书目数据库。2002年开始建立“汉籍全文影像资料库”,至2009年3月,公开4019种全文数据库,611种为限制性公开全文数据库。[2]“日本所藏中文古籍数据库”。由京都大学人文科学研究所附属东亚人文学研究中心与东京大学东洋文化研究所附属东洋学研究信息中心、国立情报研究所(2008年4月后改称“东亚人文情报学研究中心”)2001年共同建置,收集日本的主要公共图书馆、大学图书馆收藏的“汉籍”,2011年建成上网,收录73个藏家,至2014年,数据已达886482条、书影14535张。[3]

(3)中国台湾。中央图书馆在20世纪80年代初开始建立古籍书目数据库,其余单位相继建置,1998年建成“台湾地区善本古籍联合目录”联合数据库,收录数据116,034条。[4]又于1999年成立“两岸五地中文文献资源共建共享协调委员会”,2004年8月扩增为“中文古籍书目数据库”,陆续增入大陆、港澳、日本、美国、欧洲、韩国部分馆古籍书目,数据已达64万余条。[5]从1990年起,中央图书馆开始将善本进入全文数字化,建立了“古籍影像检索系统”(全文有限制阅览)。

(4)中国大陆。古籍书目数据库总体起步于20世纪90年代,1995年编《中国古籍总目》时提出用计算机编目,于是,南京、浙江、山东、辽宁等一些参与图书馆开始各自建立数据库。之后国家图书馆编制成《汉语文古籍机读目录格式使用手册》(于2001年出版),使得全国古籍机读目录有了统一的正规格式。上海图书馆古籍书目数据库1999年启动,2001年推出使用,数据近13万条。[6]国家图书馆2004年完成全部馆藏古籍建置,数据达39万余条。[7]北大于2000年9月起建“秘籍琳琅——北京大学数字图书馆古文献资源库”,中国高等教育文献保障系统(CALIS)2004年启动古籍书目数据建置,2004至2012年又建立CALIS子课题“学苑汲古——高校古文献资源库”。后者数据达55万条,[8]成为高校间的联合古籍书目数据库。其余各大图书馆的古籍书目数据库也相继建立推出。2007年全国开展古籍普查,建立统一“中国古籍普查平台”,全国联合古籍书目数据库形成。

1.2主要古籍书目数据库检索窗口

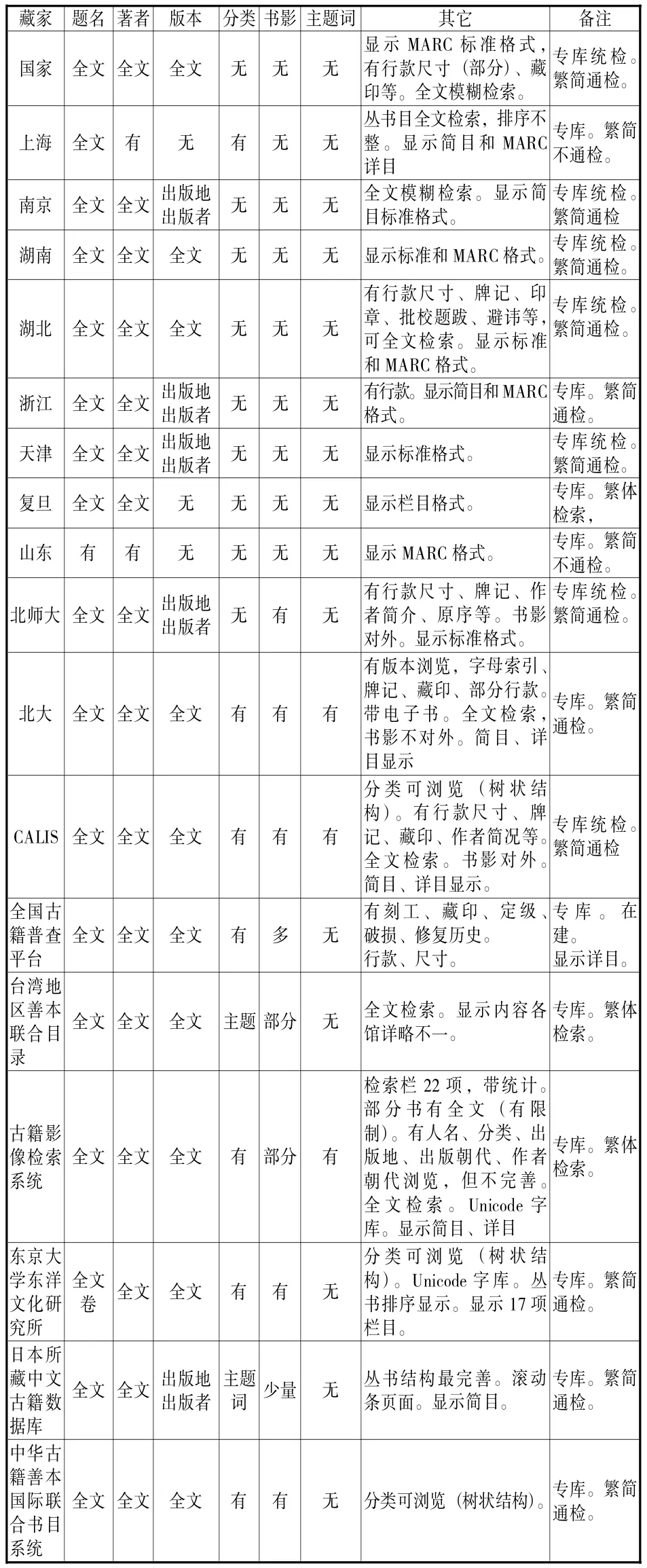

各大古籍书目数据库是在MARC和DC的模式框架下建立的,具体各自取舍,并无统一的格式,因而差异较大。现通过主要古籍书目数据库检索窗口列表作了解(见下表)。

表格数据取古籍书目传统的题名、作者、分类以及新增的版本、主题词、书影为基本要素,其他要素为辅助要素,并含要素的检索状况(全文或有限制),从而了解各数据库的功能作用。

2主要古籍书目数据库功能析评

2.1古籍书目数据库取得的成果

表

(1)所设检索栏目。大体可分三类。①第一类数据库较简,沿袭卡片目录的老三项“分类、书名、作者”思路,进行卡片目录到机读目录的转换。从找到书的角度而言,老三项具备了可以找到所需之书的功能,但机读目录所蕴含的功能远非至此。至于分类,大陆只有上海、北大系列(含CALIS、学苑汲古)与全国古籍普查平台有四部分类,其余各馆均无,而国外和台湾的古籍书目数据库都有分类检索点。个中原因是各馆原有古籍目录多非用四部分类法,全国统一的四部分类表尚未成型,有分类者也只是独立或参照《中国丛书综录》分类并进行取舍,存有差别。尽管有历史客观原因,但缺分类的数据库仍存重大缺陷,有待弥补。②第二类数据库增加了版本项的检索。这类数据库占大部分,这是纸本目录所没有的,是电子目录的进步。版本索引对古籍来说非常重要,因古时出版杂乱,翻刻泛滥,书贾更以商业为目的,致使刻书质量良莠不等,错讹较多,由此校勘学相应而起,有书求善本之况;又藏书之风盛行,书贵古本善本。故出版时、出版地、出版者、出版类别这些古书重要信息之版本,历来为人们所重视。此是纸质目录难以能一一达到的,而电子目录则能分别通过计算机自动运算完成对版本各元素的筛选。今版本检索已普遍在数据库中实现,北大更是耸出群峰,设立了“版本类别、出版年代、出版地点”的树状浏览,将版本方面做到了详细极致。③第三类是全面利用电子技术,尽可能大地将目录所有内容予以全方位的展现。这些检索点更有行款、牌记、印章、批校题跋、主题词/关键词、藏家等,并附有书影。最出类拔萃的是台湾的“古籍影像检索系统”和北大系列。“古籍影像检索系统”的检索项多达22个,包括题名、人名、标题、版本、篇目、序跋全文、出版地、出版朝代、拼音题名、作者朝代、主题、关键词、序跋、手书题记、牌记、收藏印记、装订、版式行款、避讳、附注、书号、索书号,可浏览点5个,并善本带有书影,部分链接全文图像,是检索点最多的数据库。北大除题名、责任者、版本、分类、主题、索书号等外,更有“全面检索”点可全文检索目录中所有内容,将目录制作一览无余地展示出来,并附有部分电子书。这两种古籍数据库将电子目录的功能发挥得淋漓尽致,是众数据库中的“头羊”。全文检索,将目录检索点推向了最大化,是所有数据库应有的目标。湖北省图书馆也实现了全文检索。全文检索已使得检索窗口多少不是问题了,其一项即能涵盖所有的栏目,当然其不能代替专项检索的长处和精确统计功能。另各数据库检索功能上都带有布林逻辑检索,也是充分利用了计算机先进技术。

(2)书目著录上突破。元数据的多维性扩展和全文检索已突破目录制作和检索技术上的障碍,使目录可以全面发挥其所有的功能,所剩的核心是对目录的制作。MARC的十大板块和DC十五元素已详尽建构起电子目录各方面的框架,各家的古籍书目数据库也纷纷发掘有用元素。在共同元素的框架下,除基本的书名、作者、版本、稽核、附注、分类、书号等常项之外,拓展中异彩纷呈。东京大学东洋文化研究所设置17项栏目,别书名、高清书影(可下载)、附部分全文(开放)是其特色。上海图书馆设22项栏目,版式、批校题跋、藏印、序文、凡例等高出一筹。北大与CALIS元数据中,版本浏览、分类浏览、书影、作者(生卒、科举)、主题词迥别他类。台湾国图,全部藏印、藏家、避讳、高清书影(可下载)、附部分全文(有限制)独擅所胜。全国古籍普查平台,详细刻工、定级、定损、修复记录、藏本来源、多帧高清书影,更添优长。其余数据库于行款尺寸、内封牌记、作者介绍、版本附记等记录多寡不一。综而言之,各家数据库基本已将古籍目录蕴涵要素几搜罗殆尽,完成了卡片的简单目录向机读详细目录的转换。

(3)其余方面。各数据库所显示目录内容详略不等。有简目显示,有详目显示,也有兼二者,以满足不同人之需。字库方面,有用GB2312的,有用GBK的,更有采用Unicode的。检索字体上,有的只能用繁体,有的只能用简体,更多的繁简均能用,还有的能用模糊检索。模糊检索有利有弊。数据库有采用统库的,有采用专库的,更有兼二者的。一些数据库采用了先进的树状结构和快速方便的滚动条技术,这是极其重要的细节优胜之处。

2.2古籍书目数据库存在的问题

尽管古籍书目数据库已经取得不菲成果,但仍存有不少缺陷,一些数据库从软件、栏目设置到检索窗口与先进的比还有较大的差距。总体来讲,还存在下列问题。

(1)书影。缺乏书影是纸本目录的固有短板,这是其材质所天生的局限。过去汇编古籍联合目录,因看不到原书,只能用行款尺寸来作为鉴定不同版本的辅助手段,只能是“盲编”,错误自然难免。书影目录的问世,原先的纸质目录将需进行重新校订。书影在版本鉴定中极其重要、不可或缺的主要原因如下。

①古籍多翻刻。古代刻书任人可行,因此名家和有影响的学术著作、文学作品、史书、医书、工具书等都会得到大量翻刻。翻刻中更多的是采用覆刻,即将原本或影描本贴于版上照刻,如此既可省去写工,又可省略校勘,三可冒充原本,不少书连书口牌记也照刻,达到省力、省钱、省时。故覆刻本是古籍中的普遍现象,也是版本鉴定中的难点。覆刻本不但行款一致,就连板框尺寸也相同,没有书影而只凭行款尺寸来判断版本的方法非但不起作用,甚至反成误导,此类情况屡屡存在。明崇祯七年胡正言十竹斋刻《六书正讹》《中国古籍善本书目》著录收藏有二十余家,CALIS收藏四家、北大二部、香港中大、衢州博物馆等所见到书影著录胡氏之本皆是清乾隆间古香阁覆刻本。该本版心下镌“十竹斋”,初印本有内封题“古香阁藏版”,后印本则被去内封,卷端板框破损,为人误作十竹斋旧版本,台湾国图所藏一部方是原本,书影一比,疑云顿消。浙图藏宋陈埴《潜室陈先生木锺集》刻有“建安吴氏友于堂”牌记,故传统一直作元刻本,见到上图藏原本书影,方省为明翻本。明永乐五年内府刻《大明仁孝皇后劝善书》,诸书目仅此一版著录,然见到四部书影却有不同三版,二种皆是覆刻。明正统十二年司礼监刻《五经》也有照式覆刻本,被作原本,见到书影,始予分辨。至于汲古阁刻《十三经注疏》本,所见多为清人翻刻本,书口下“汲古阁”均照刻。清内府武英殿刻本更覆刻本众多,中有的覆刻如《康熙字典》《御制诗文集》刻印之精,几可乱真,非书影细微比对,殊难辨别。

②作伪。作伪是书贾的专业行为:以假充真,以后充前,以残充全,以过录批校题跋充真迹,从而谋取高利。作假手段多多,手法高超,不用说普通读者,即使专业古籍人员修道非高者也时受其蒙骗。晚清大家李慈铭对清商盘之《越风》进行朱笔手校,并题一跋。浙图与绍图各藏一部,不仅批校题跋同,跋下皆有“慈铭私印”阴文方印。见到书影,方明一是作伪。浙图有明郁逢庆《书画题跋记》,有“朱彝尊锡鬯父”、“小长芦”二印,见书影知为伪印。又有《资治通鉴后编》抄本,书中大量剪贴改易,书名亦改《宋元事鉴》,并钤有“邵氏二云”、“晋涵之印”二印,原目误作邵氏稿本,见书影知二印伪。又清抄本《汉文钞》卷首题“曼殊手抄”下钤“曼殊”,并有“毛西河印”、“大可”和纪昀跋并“纪昀校定”印,字迹拙劣,数印一色,一见书影,即知为低劣作伪。

受此两大局限,大馆都难免出错,中小馆更是难辨真赝。古籍目录,难在版本,况书散天下,锁藏深库,难以睹览。因此,书影应是古籍目录版本的必备项。台湾地区善本,日本东京大学东洋文化研究所、美国“古汉籍善本数位化资料库”、“中华古籍善本国际联合书目”等有书影,呈现于众的是高清彩照,任凭下载,尤其是东洋文化研究所不仅附有书影,而且将书全文数字化免费向世界开放,其文献共享之举对文化传播、古籍研究和古籍保护善莫大焉!但遗憾的是有书影的古籍目录还仅仅只有寥寥数家,大陆仅北大系列与北师大有书影,其余尚付阙如。有书影的也只是一部分书而不是全部,且数量多仅卷端一帧,CALIS、学苑汲古个别有二到三帧,未尽书影意蕴。书影除首卷卷端必备外,另重要者有牌记、手批校题跋、重要藏印、版画插图、特色装帧(精美、原装)、破损等。书影另一功能是该书的“身份证”。书纸张、新旧、破损、印刷前后等面目即是留给后世的一份档案。

(2)分类、主题词、关键词。在“分类、书名、作者”三目录中,分类目录是最主要的,也是目录中的基本目录。现撇开残缺分类的数据库,有分类的数据库也难尽人意。有的只有检索栏而无分类检索词和浏览,这需检索者要完全熟悉四部分类表,何况各家分类是有差异的。只有分类检索而无浏览的书目,将书目全都隐藏在后台,似问需者:你要什么?而需者会反问:你有什么?不能将全目呈现的书目,是不完善的书目,其作用尚不及纸本目录和卡片目录。台国图有标题(分类)浏览,然模式不佳。唯有CALIS(缺丛部)、日“东洋文化研究所所藏汉籍目录”,既能分类检索,又有分类浏览,采用树状结构,经史子集丛五部,各部点开见类,类下现属……逐级展开,既展现了全目书目,又极其简捷方便,是做得非常成功优秀的。CALIS带有部类属的统计,更胜一筹,使全书目录数量一目了然。树状目录是最佳形式,既简单,又快速,不需通过电脑运算。然CALIS也还有缺陷:排序混乱,链接未能有效解决此问题。

缺少主题词也是大多数数据库的一大缺憾。主题词是四部分类的补充。古籍该采用传统分类法还是新分类法?一直存在争议,两种分类法各有所长与所短。现国内外古籍书目数据库均采用四部分类,而今学人是按现代学科体系教育出来之人,则对四部分类法不熟悉,主题词正好弥补这一缺陷。主题词也应建成全目浏览。关键词则是提供不同角度的检索。

(3)书名。书名著录,看似简单,其实不然。古书书名复杂多变,表现在:一是一书多名现象,需设异书名。如罗贯中《三国演义》又称《三国志演义》《三国志通俗演义》《三国英雄志传》《李卓吾先生批评三国志》,又作《第一才子书》《四大奇书第一种》;《红楼梦》亦名《石头记》,《庄子》又名《南华经》《南华真经》,《淮南子》又名《淮南鸿烈》,元代文总集名《国朝文类》、明清则将其书名改为《元文类》等。在众多的数据库中是未著录一书的异书名,不链接通检,因而不能完整检索到同一书。二是书名多冠词,需设核心书名。如明余邵鱼《列国志传》,又名《新刻京本列国志传》《新刊京本春秋五霸七雄全像列国志传》《新刻史纲总会列国志传》《新镌陈眉公先生评点春秋列国志传》,读者只会检索《列国志传》,而不会去查“新刻”、“新刊”、“新镌”等字。因而非全文检索数据库是不易查到非正书名之书的。三是书名复杂难明,需另加书名。如《皇清诰授光禄大夫经筵讲官户部尚书晋赠太子太保予谥文安先府君行述》,官衔加谥号等三十一字书名,却不知为何人行述,此类书名是难以检索的,故应考出被述者姓名,另编加书名《[何凌汉]行述》,方可使用。地方志同名者多,《东安县志》有河北、湖南、广东,《龙泉县志》有浙江、江西、贵州,全国同县级名者数十,需加上省名,方不致混。宗谱中《张氏宗谱》《李氏宗谱》等更天下不知凡几,一县中都有多处,需补加地名方能区别。纸本目录受篇幅限制,电子目录则可周详考虑。

(4)作者。古籍一般署姓名,而戏曲、小说以及一些文学、历史书作者不署姓名,往往用字或别号的,众数据库多未加以皆录同检。如《三国演义》有著录罗贯中的,也有著录罗本的;《西厢记》有著录王实甫的,也有著录王德信的等等。一数据库两见,而不通检,著录以哪种为是,各执理由,且不论是非,至少一书不能两分。

(5)丛书。丛书目录较为复杂,有总名,又有子目,子目中又分子目,要从总名显示全部子目层次关系和从子目显示该完整丛书,电脑自动连接上是有难度的。大多数数据库是让人失望的。MARK格式子目著录在附注项,但子目多的目录则难以著录,虽能与子目连接,但显示出来的是层次不清和排列混乱。也有只著录丛书名而不著录子目的,难以达到书本目录的准确著录。在众数据库中做得最成功的是“日本所藏中文古籍数据库”,输入丛书名,该丛书总目全部出现,再点击其一目,该部书全部子目按层次顺序展现,子目页面用滚动条;反之以子目检索,该丛书总目出现,完全达到纸本目录的准确并能体现机读目录快捷方便的特点。

(6)刻工。刻工为众多数据库所忽视,其实非常重要,是版本鉴定的重要信息,作用相当于牌记。在牌记缺失或翻刻牌记时,刻工则成版本鉴定的重要依据,因为翻刻本绝少翻刻刻工。2005年央视《鉴宝》栏目曾经遇到一部古籍《九经》,有清藏书家丁日昌跋称是宋本。从字体、版式看确似宋刻风格,但有专家提出有疑,一时难以定论,最后查书中刻工则是明代人,方知是翻宋刻本。刻工不仅能准确反映该书的时间,还能反映刻书的地点,比起避讳的不确定性要来得更确切。一部大的书刻工多达上百人,纸本目录是不著录此详细信息的,只著录句“有刻工”,或只著录数人,无法完整著录,电子本则不受空间约束,应将这一纸本目录的缺憾补上。可喜的是,“全国古籍普查平台”已设置了刻工栏。

(7)版面设计。版面设计是细节,尚有改进之处,以简捷为是。检索窗口普通与多重逻辑检索可并列,多重检索可一次完成。栏目采用下拉菜单,省却版面,如“古籍影像检索系统”22项Metadata栏目可简化成一条。各种浏览(分类、主题词、书名、作者、版本、拼音、藏家等)应用树状结构。检索结果用滚动条,现数据库一屏有10条、20条、50条等,检索结果数百条的要不断翻页,时耗效差,滚动条如同一页,任意检览,不费时间。书目以简目显示(书名、作者、版本、藏家),点击展现详目。

3古籍书目数据库的发展

经过30年的努力,世界上各主要藏馆已基本建置起中文古籍书目数据库,大陆的全国古籍联合书目也正在建置中。在现有古籍书目数据库基础上,还有什么样的发展,试以陋见作期玉之引。

3.1新的思路

现在的古籍书目数据库功能是否已穷尽,还有什么潜能,如何发挥中国古籍目录的特长?这要从古籍目录学角度来思考。当然,这里主要还是思路的问题,目录的作用除了查找到书基本功能外,还具备其它什么功能?如何最大化发掘目录应有的作用来为阅者服务,这是应该加以思考的。

(1)文献材质的变化。目录从纸质到电子数字,载体的功能已发生根本的变革。电子目录特性有:空间无限性、形式多样性、动态可变性、编目开放性、突破区域性、不受时间性、联合一致性、检索快捷性、自动运算性、精确统计性、虚拟危险性等。[9]因其虚拟,所以空间完全打开,不再像纸质目录时代受篇幅的限制,方寸之间可容千军万马,相关目录的一切信息皆可著录,故需对目录内容作一番重新审视,以挖掘其功能的最大化。计算机目录具有自动统计功能,故应新增设统计项,全文检索不能取代统计。

(2)目录学的发展。中国书目自西汉刘向、刘歆父子起到清代一直走着自己的路,形成了中国特色的目录学。其不仅著录书的外部特征,以便找到书,更重视揭示书的内容价值,目录不只是“簿记甲乙”的浅简作用,更具有“辨章学术、考镜源流”的研究学术,助人为学的高深功能。并对作者的记载、版本的考证、递藏渊源、批点校跋,一一载录,可谓内容宏富,尽目录之能事。无论公藏书目从《别录》《七略》《崇文总目》《天禄琳琅书目》到《四库全书总目》,还是私藏自宋晁公武《郡斋藏书志》、陈振孙《直斋书录解题》至清瞿镛《铁琴铜剑楼藏书目》、丁丙《善本书室藏书志》等,都体现出目录的学术功能。而民国以来,受西方目录影响,各公藏目录反成只著录外表特征的简单目录,而以查找书为目录之主要功能。此是中国传统目录思想的退化,值得反思。

在今中外融通、载体巨变之际,中国目录学的思路应打破旧目录固有思路的藩篱,对古籍目录作一全新的分析,吸取一切外来长处,保持传统优秀精华,并进一步去创新发展。

3.2栏目的增设

从MARC和DC对书目全面详尽的元素设计,到众数据库实践中的细化扩展,使电子目录的特长魅力得到了脱胎换骨的展现。一些数据库互有所长,台国图“古籍影像检索系统”栏目设立最为完整,北大历代版本浏览细致入微,CALIS分类浏览完备而简明,“日本所藏中文古籍数据库”丛书最为优胜,“古籍普查平台”新增补缺。汇集众长,集于一身,方能成为最佳。数据库作为新事物,在理论与实践中,是一个逐步积累经验,提高认识,从而达到完善的过程。应该说,古籍书目数据库的各大要素已经基本为人们所挖掘。尽管如此,还是有潜在功能可发掘,深度也可扩展。古籍目录著录要素有书的信息(包括外在形态和内容介绍)、作者信息、出版信息、流传信息、收藏信息等。

电子目录最大的特点是不受篇幅空间限制,故各类信息可深化扩展。如书名外,可扩展到篇名。篇名是该书的详细目录,可了解书的内容和编排,是读者更需要的,此是纸本目录所不能做到的。作者信息,纸本目录只能简单著录作者年代、姓名、出版方式,而电子本可扩展到作者详细资料(生卒、字号、堂室、籍贯、科举、仕履、学术、著述等,还可附录有关记载资料),无疑更有助对书的阅读;纸本目录限于篇幅,对官编书、方志等多人合编之书,仅录一二主要人员,其余一概埋没,另书中整理编辑书者以及审阅、校订等人也被排之目外,既不客观,也不合理,电子目录则可以解决。出版信息,除出版时间、地点、出版者、出版方式外,出版者资讯不为诸数据库所重视,古代多私家出版,此对研究出版史、地方文化有重要作用;出版艺术(字体、墨色、纸张、雕刻、插图、装帧)也是中国书籍讲究的特点;写工、绘者、刻工均是出版的组成部分。提要则是目录的重点部分,是目录的灵魂,是目录中最具价值且是读者最需的内容。

电子目录具有自动统计功能,是以往纸本目录所不具备的全新功能,故要充分利用。在设计的各项元素中,需将有统计意义的元素提出来作为统计项,也是检索项。统计的栏目主要有:作者时代、作者籍贯(此对研究地方文献十分重要,同时对古代文人学者的分布研究都是重要数据资料)、著作方式、版本时代(统计各时代所存版本,研究版本必备)、出版年号(检索某朝数据,年号重者区别著录,如元至元二朝,应分前至元与后至元)、出版地(研究地方文献数据。现数据库皆著录古地名,而无今地名,古今非但名称不同,且有多名,以今地名检索不到,也不能完全统计。如,今杭州除以临安、钱塘、仁和相称外,也有以武林、西湖等别称者,故需加今地名方能周全,著录到省县)、出版者籍贯(古今地名)、出版者姓名、出版者堂号、印刷时代、印刷年号、印刷地、印刷者籍贯、印刷者姓名、印刷者堂号(记录转版重修再印信息)、出版类别(稿本(手稿本、誊稿本)、写本(墨写、朱写、多色写、泥金、泥银、其它)抄本(单色、二色、多色、影宋抄本、影元抄本、影其它抄本)、绘本(单色、多色)、刻本(写体、仿宋体)、活字本(木活字、泥活字、铜活字、其它活字)、套印本(套版:二色、三色、四色、五色、六色、饾版、拱花,套色:二色、多色)钤印本、拓本(一般拓、蝉翼拓、乌金拓、全形拓、朱拓)、铜版本、石印本(手写、照相)、影印本(彩印本、黑白本))、印刷方式(墨色、朱色、蓝色、绿色、其它色)、批校题跋、印章(印名、印主)、分类、主题词、关键词、存卷、册数、藏家、装订(卷轴装、经折装、梵夹装、蝴蝶装、包背装、册页装、毛装、其它装)、破损(一级破损、二级破损、三级破损、四级破损、五级破损)、文物定级(一级甲等、一级乙等、一级丙等,二级甲等、二级乙等、二级丙等,三级甲等、三级乙等、三级丙等,四级)等等。

从纸质到电子时代的转变,作为目录学从理论到实践也应作相应新的思考和变更。古籍目录的编制也应重新定位,是对原来目录的一次重新更新,而非简单的转换,需开发出目录所具备的所有功能,将目录学推向新的高度。

[参考文献]

[1]中华古籍善本国际联合书目系统·数据库介绍[EB/OL].[2015-01-27].http://mylib.nlc.gov.cn system/application/search/display/zhonghuagujishanben/ db.htm.

[2]东洋文化研究所汉籍目录·栏位说明[EB/OL].[2015-01-29].http://www3.ioc.u-tokyo.ac.jp/kandb. html.

[3]日本所藏中文古籍数据库平成26年度(2014年)事业报告[EB/OL].[2015-01-29].http: //www.kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/kanseki?detail.

[4]《台湾地区善本古籍联合目录》数据库[EB/OL]. [2015-01-26].http://nclcc.ncl.edu.tw/ttscgi/ttsweb? @@258700037.

[5]《中文古籍书目资料库》数据库[EB/OL].[2015-01-27].http://nclcc.ncl.edu.tw/ttscgi/ttswebnew?@0:0:1: /opc/catalog/rarecat3openg.

[6]上海图书馆古籍书目数据库·使用说明[EB/OL]. [2015-01-27].http://search.library.sh.cn/guji/.

[7]张志清.中国国家图书馆古籍书目数据库的建设与共享[M].台北:古籍联合目录数据库合作建置研讨会,2004.

[8]学苑汲古——高校古文献资源库高校古文献资源库建设纪实(2004-2012)[EB/OL].[2015-01-26].http://rbsc.calis.edu.cn:8086/aopac/jsp/jkjs. jsp.

[9]童正伦.电子时代的古籍书目设计[J].图书馆,2012(1):112-115.

[收稿日期]2015-03-22[责任编辑]李金瓯

[作者简介]童正伦(1956-),男,浙江图书馆研究馆员,主要研究文澜阁《四库全书》、古籍编目。

[文章编号]1005-8214(2015)12-0100-06

[文献标志码]E

[中图分类号]G250.74