章草与东汉末年书法艺术的自觉

2015-03-13李祥俊

李 祥 俊

(北京师范大学 a. 哲学学院;b. 价值与文化研究中心,北京 100875)

章草与东汉末年书法艺术的自觉

李 祥 俊a,b

(北京师范大学 a. 哲学学院;b. 价值与文化研究中心,北京 100875)

汉字在演进过程中始终存在着正体、草体的辩证关系,章草属于隶书正体的草体,但又在“隶草”的基础上进一步规范化、美观化,形成了自身独特的书体形态.章草产生、兴盛的时期也是书法艺术逐渐走向自觉的时代,这一趋势在东汉末年达到高潮,涌现出以张芝为代表的西州草书家群体,赵壹的《非草书》将这一时期书法艺术的自觉曲折地表现出来.章草在魏晋之后随其正体隶书一起退出日用书体,但却流传不衰,受到清代篆隶书复兴和碑学思潮的影响,尤其是受到近现代简牍帛书大发现的影响,章草书法重现辉煌.

章草;正体与草体;张芝;《非草书》;书法艺术自觉

章草是隶书草体的规范化、美观化,它的产生、兴盛与汉代书法艺术的自觉紧密相连.在各种书体中,章草像一个“活化石”,说它是“化石”,是因为它属于隶书正体的草体,并且是这种草体的规范化、美观化,魏晋以降隶书退出日常文字的使用,依附它的草体以及作为其草体的规范化、美观化的章草自然离日常书写更远了;说它是“活”化石,是因为作为隶书草体的规范化、美观化,它本身的书法之美为后人所欣赏,流传经久不衰.清代碑学兴起,秦篆汉隶以及三代古文字复兴,尤其是近现代简牍帛书的大发现,为章草书法的继承创新奠定了坚实的基础,近现代涌现出一大批杰出的章草书法家,古雅的章草焕发出新的生机,成为书法百花园中的一朵奇葩.

1 正体、草体辩证发展视阈中的章草

章草是传承不绝的古雅、质朴的一种草书书体,但对于章草何谓古今的解说有多种.有人认为,西汉元帝时黄门令史游以草书作《急就章》,后人把他所作的草书书体称为章草,也有人认为是东汉章帝喜好这种草书书体,并命书法名家杜度等上奏章时使用这种书体,后人因此称这种书体为章草,这两种说法是从章草书体与特定历史人物的关系着眼的.有人认为,章草是隶书的草体,只是在今草出现后为了区别才有其名,这种说法是从章草书体与文字发展的关系着眼的.还有很多人认为章草的命名与其书写特征相关,“章字的古义,有乐章之义,……那么汉代旧草体之得章名,应是由于它的条理和法则的性质比较强烈.也可以说正由它具备了这种性质,才有合乎章程、用于章奏的资格”[1].上面的这些说法都有其材料依据,相互之间在理解上也有交叉之处,只是各侧重其一端,我认为,从文字正体、草体辩证发展的视阈中,才能真正理解章草的本质及其与各种字体、书体的关系,也才能真正理解文字发展历程的复杂性.

文字作为主要的信息交流工具,必须满足人们应用中有效沟通的需要,这是它的规范性的一面,由此导致文字正体的产生;同时,文字又必须满足人们应用中快捷方便的需要,这是它的草率性的一面,由此导致文字草体的产生.正体、草体共同构成文字发展过程中的对立统一体,可以说,有正体,同时也就不可避免地要产生草体.汉字到目前为止,一般认为经历了篆书、隶书、楷书三种基本正体形态,与这三种正体相对应,总会伴随着草体,与篆书正体对应的有篆草,与隶书正体对应的有隶草,而与楷书正体对应的则是流行至今的今草、行草等.草书、草体在概念上是有区别的,草书侧重说的是书体,草体则侧重说的是字体,草体的范围要大于草书,我们今天所说的行书也可以包括在草体的范畴中.有正体即有草体,这是文字发展中正体、草体的第一重辩证关系,从这个意义上说章草属于草体,它所对应的正体是隶书.

上面对于正体、草体的划分还属于静态的分析,如果要真正理解章草的产生渊源和本质特征还需要把它放到文字演进的动态历程中去考察.我们尝试从“隶草”和“草隶”这两个概念的辨析来看文字正体、草体辩证发展的动态历程.这里我们把隶书看作是一种“类型化”意义上的正体,从字面上看“隶草”“草隶”都是关于隶书正体的草率化、快捷化书写,但我们可以就它们与所依托的正体的关系来作区分:“隶草”就是隶书正体的草体,它的发展指向是在隶书系统之内的;“草隶”也是隶书正体的草体,但它的发展指向是要突破隶书系统,“草隶”的进一步发展就会导致新的字体的产生,如楷书、行书、今草等.与“草隶”导致的楷书系统的产生一样,可以说隶书系统的产生则出于“草篆”.草体有维持自身作为正体对应书体的一面,还有脱离自身所对应的正体而向新的字体形态转换的另一面,这是文字发展中正体、草体的第二重辩证关系,从这个意义上说章草属于“隶草”,它对后来的楷书系统的形成有影响,但本身却保持其作为隶书草体的同一性.

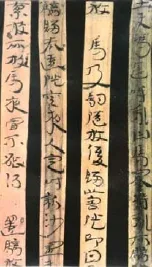

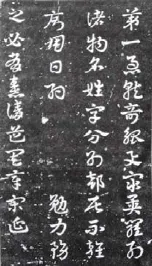

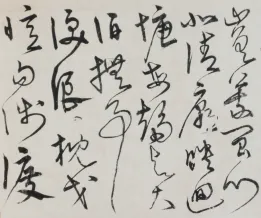

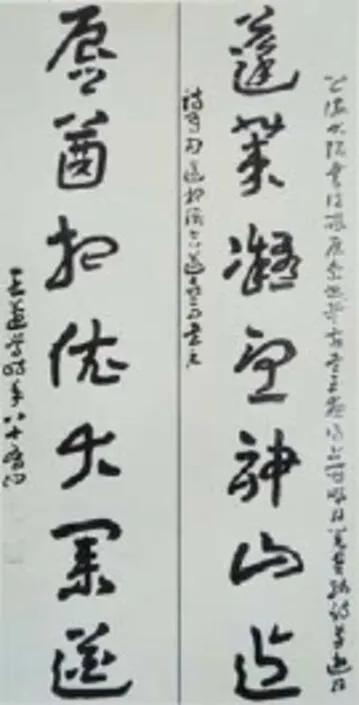

章草属于“隶草”,但它又不能简单地和“隶草”划等号,这就涉及章草之所以为“章”草的关键了.“草体”可以区分为“自发性书写的和自觉性书写的两种”[2],前者是原生态的,后者往往是学者、艺术家的提炼,前者是书体演变的动力,而后者才是我们一般理解的草书艺术.近现代简牍帛书大发现,其中有大量的隶书草率化书写即“隶草”书体,使我们得以一窥两千年前草书的真面目,如西汉晚期的《神乌傅》(见附图1)、东汉建武三年的《死驹劾状简》(见附图2)、东汉永元五年的《器物簿编简》等.章草正是由这种草率书写的汉隶中演化出来的,它是“草体”的规范化、美观化,传统所说的那些章草书法名家,如西汉的史游,东汉的杜度、崔瑗、张芝等人,应该就是在这方面做出突出贡献的人物,我们将后世翻刻的传为史游所作的《急就章》(见附图3),与前面简牍帛书中的草书作品进行比较,章草和一般的“隶草”之间的差别就一目了然了.与正体相对的草体还存在着向草体自身的“正体”转化的倾向,即“草体”自身的规范化、美观化,这是文字发展中正体、草体的第三重辩证关系,而章草正是在这个意义上说的,它是“隶草”的规范化、美观化书写.

附图1

附图2

附图3

章草是“隶草”的规范化、美观化,在笔画、结构的书写方式上还保留着很多隶书笔意.在笔画上,章草像汉隶一样取横势,它的横、撇、捺等在收笔上笔势均向上;在具体笔画书写上,汉隶的“雁尾”被保留甚至夸张性使用,成为章草书体的“标志性形象”.在单字结构上,章草和汉隶一样保持一字一形,而不像后来的今草那样字与字之间有牵丝连带甚至数字之间一气相连.当然,章草与汉隶也有很多不同的地方,由于章草作为“草体”的本来意义就是为了适应书写的简便快捷而产生的,而要达到简便和快捷,在笔法、线条处理上就会有一些不同于汉隶的变化.就线条的处理而言,隶书与篆书比是破圆为方,而章草与隶书比是化方为圆,从表面上看是复归,但此圆非彼圆,篆书的圆转线条是用来“象形”的,而章草的圆转线条却是用来加快书写速度的.就单字结构而言,章草相比于汉隶多有简省,部件少了当然会加快书写速度.

2 从《非草书》看东汉末年书法艺术的自觉

有文字书写就应该有书写的美观问题,但在先秦时期我们还看不到关于书法家、书法艺术的记载,秦王朝建立后在各地树碑立传,其所书写的典型形态的秦篆书法应该出于当时的名家,但史书也无审美角度的记载.到了汉代,随着隶书为社会各阶层普遍使用,尤其是庞大的书吏阶层的存在,为书法美的产生与欣赏创造了坚实的基础,催生了为社会所认同的书法名家系列,“从西汉的严延年、张安世、史游、陈遵、谷永到东汉的王次仲、曹喜、杜度、崔瑗、崔寔、蔡邕、张芝、师宜官、刘德升、梁鹄等,一批以书名世,各创精能而载入史册的书法家相继涌现,其中亦以东汉晚期为胜”[3].

在有记载的两汉时期的书法名家系列中,草书名家最为世人所称.东汉初年的诸侯王刘睦“善史书,当世以为楷则.及寝病,帝驿马令作草书尺牍十首”[4]557.汉明帝在刘睦临终前竟然会让他创作草书尺牍,可见当时草书已经成为人们创作、欣赏的一种自觉的艺术形式了.刘睦所作草书是否为章草已难确定,但我们知道,传说中把西汉元帝时期的史游作为章草的创立者,东汉时期章草书法名家很多,传说有汉章帝以及杜度、崔瑗、张芝等人,其中张芝更被誉为“草圣”,可以推测章草这种规范化、美观化的“隶草”在汉代书法艺术自觉中是起着重要的推进作用的.与这种创作实践上对书法美的自觉追求相适应,书法理论上的专门性论述也开始出现,传说蔡邕作有《九势》,而崔瑗则有较为可信的《草书势》传世,对于势的探讨构成了这一时期书法美学的重要问题.

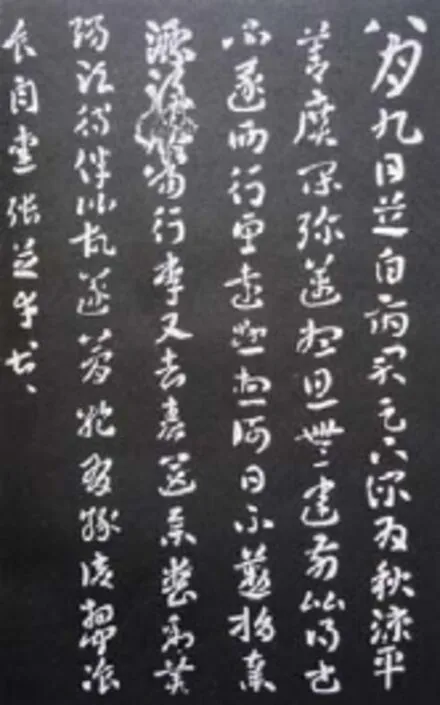

两汉时期书法艺术逐渐走向自觉,这一趋势在东汉末年达到高峰.东汉灵帝在政治上非常昏聩,但却大力扶植包括书法在内的文学艺术,“帝好学,自造《皇羲篇》五十章,因引诸生能为文赋者.本颇以经学相招,后诸为尺牍及工书鸟篆者,皆加引召,遂至数十人.……光和元年,遂置鸿都门学,画孔子及七十二弟子像.其诸生皆敕州郡三公举用辟召,或出为刺史、太守,入为尚书、侍中,乃有封侯赐爵者,士君子皆耻与为列焉”[4]1991-1992,1998.与此大致同时,以张芝为代表的西州书法家群体及其书法艺术创作蓬勃兴起,成为东汉末年书法艺术自觉的重要象征.张芝(?-192年),字伯英,敦煌酒泉人,被时人奉为“草圣”,就传世的张芝草书看,有一些夹杂章草的今草和纯粹的今草,但后世研究者认为这些都不可靠,较为可信的只有一件章草《芝白帖》(见附图4),历史上有些材料记载张芝在章草基础上创立今草,这从出土简牍材料来看是有可能的,但综合各方面情况,“草圣”的“草”应该还是章草.章草作为规范化、美观化的“隶草”,书写起来自有其一套规矩,张芝自己就说“匆匆不暇草书”[5]16,意思是说时间匆促来不及作草书,这就和原生态的草书纯粹为便捷而产生的本意相离,而成为一种高雅的艺术形式了.

附图4

“草圣”张芝等创造出精美的章草书法,它所带来的那种艺术的美感曾经让当时的人流连忘返、不能自已,尤其是在当时的西北地区出现了一大批追踪张芝、擅长草书的名家,形成了一种自觉追求书法美的风尚.当时的著名文人赵壹写了一篇《非草书》,批评这种沉溺于草书艺术的倾向,试图使之回归儒家经学教化传统,但我们从赵壹的文章中恰好能够看到汉代士大夫沉溺于草书创作的那样一种忘我激情:“余郡士有梁孔达、姜孟颖者,皆当世之彦哲也,然慕张生之草书过于希孔、颜焉.孔达写书以示孟颖,皆口诵其文,手楷其篇,无怠倦焉.于是后学之徒竞慕二贤,守令作篇,人撰一卷,以为秘玩.……夫杜、崔、张子,皆有超俗绝世之才,博学余暇,游手于斯,后世慕焉.专用为务,钻坚仰高,忘其罢劳,夕惕不息,仄不暇食.十日一笔,月数丸墨.领袖如皂,唇齿常黑.虽处众座,不遑谈戏.展指画地,以草刿壁.臂穿皮刮,指爪摧折,见鳃出血,犹不休辍.然其为字,无益于工拙,亦如效颦者之增丑,学步者之失节也.且草书之人,盖伎艺之细者耳.乡邑不以此较能,朝廷不以此科吏,博士不以此讲试,四科不以此求备,征聘不问此意,考绩不课此字.善既不达于政,而拙无损于治,推斯言之,岂不细哉?”[5]1-3在赵壹的笔下,这些草书学习者不辞辛苦、不计功利,对草书美的热爱超过了对儒家圣贤孔子、颜回的崇奉,这正可以看作东汉末年书法艺术自觉的精彩写照.

赵壹站在正统儒学的立场上批评西州书法家,时人以及后世之人也多赞赏其观点和文采,其实他的批评本身存在着两个问题:一个是价值观上的,只注重文字书写的载道、德化功能,而忽视了书法艺术的审美功能;另一个是认识论上的,不了解草书本身的发展规律,草书在草率化过程中也需要规范化、美观化,否则一味草率的话识字就会成为问题,那么草书也将“非草书”了.赵壹的《非草书》是对东汉末年书法艺术自觉的反动,虽有一定影响,但并不能阻挡书法艺术走向自觉的大趋势,而真正对包括章草在内的书法艺术构成巨大冲击的是动荡的社会政治现实.《非草书》里批评的以“草圣”张芝为代表的草书家群体来自于东汉时期的西州,即以敦煌为中心的地区,这片地区与西域诸国尤其是与西羌相连接,西羌一直是东汉王朝的心腹大患,而西羌的入侵正是东汉王朝灭亡的原因之一.张芝是西州书法家群体的代表,他的父亲张奂是以《尚书》学名家的儒生,但却出仕担任过西北军事长官,抗击西羌和匈奴,为东汉王朝的安定立下了大功,而他立功之后向朝廷要求的就是允许他的家族迁到内地的弘农郡,由此可见当时身处西州的汉人所受到的生存压力.以张奂、张芝父子为代表的西州士人一手执刀、一手执笔,以刀卫国,才能赢得几许“草书”风流,而在四周蛮族的侵迫下,在贫瘠的小农经济的基础上,东汉末年的艺术之花也随着东汉王朝的覆灭而迅速凋零.

3 章草在后世的持守与新变

两汉时期流行的草书是“隶草”,而士大夫加以规范、美化的章草成为书法艺术自觉的表征,传说东汉末年的张芝创立今草,但就书法史的主流而言,不仅两汉,就是在三国、西晋时期,主流的草书仍然是章草,今草应当是从东晋以降开始流行的.东汉灭亡之后,魏晋时期的章草书法继续延续东汉末年的传统,并出现了一批章草书法名家,最有代表性的有卫瓘、索靖、皇象等,也正是在这一时期章草在自身的持守与新变中逐渐为今草取代.

卫瓘与索靖是魏晋时期章草书法的代表人物,其中卫瓘偏于新变的一面,而索靖偏于持守的一面.卫瓘(220-291年),字伯玉,他的家族是魏晋时期的豪门,父亲卫觊、儿子卫恒都是著名书法家且身处高位,卫瓘本人在政治上成就尤为突出,他直接平定了邓艾、钟会的西蜀之乱,为西晋王朝的建立立下了汗马功劳.卫瓘善章草书,又加以变化,羊欣在《采古来能书人名》中描述他“采张芝法,以觊法参之,更为草稿.草稿是相闻书也”[5]46.卫瓘的这种“草稿”体是在章草所依托的隶书的横势基础上加强了“纵引”的笔势,是章草向今草过渡的中间形态,传世作品有《顿州帖》等(见附图5).索靖(239-303年),字幼安,他是“草圣”张芝的外孙,一度与卫瓘同在尚书台,因两人都是章草书法名家而被时人称为“一台二妙”.索靖更多地保持章草书的本来面目,传世的《月仪帖》成为后人学习章草的基本范本(见附图6).与卫瓘、索靖大致同时,还有一位生活在东吴的章草书法名家皇象,他在创作倾向上与索靖同调,力图保持章草书法的自身特征,明代翻刻的松江本皇象《急就章》是目前为止保留古典章草风貌较为可靠的传世名作.

附图5

附图6

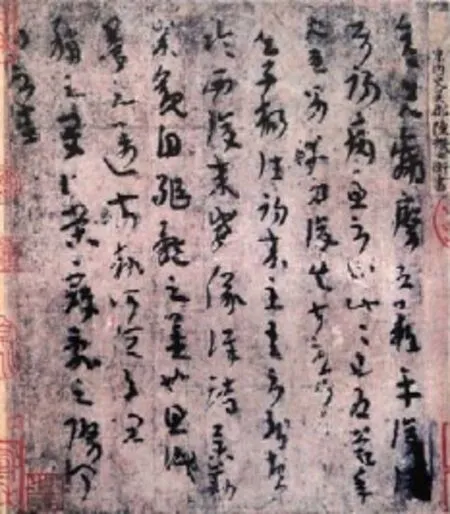

上面的汉、魏、西晋名家章草书法今天只存留有历代的翻刻本,传下来的名家章草书法墨迹首推据考定为西晋时期著名文学家陆机所写的《平复帖》(见附图7).《平复帖》的笔画书写中有隶书的影响,但体势已由横向转为“纵引”,“雁尾”也不明显,应该是属于章草、今草过渡时期的作品,可能是属于卫瓘“草稿”体类型的作品,但更有可能的是属于一般的“隶草”,还谈不上作为“隶草”规范化、美观化意义上的章草,活跃在南齐时期的著名书法家王僧虔就评论说:“陆机书,吴士书也,无以校其多少.”[5]58但由于这是一件流传有绪的传世最早的历史名人手迹,所以受到后人高度重视.值得注意的是,近现代出土了一些与汉、魏、西晋名家章草书法时代相近、风格也相近的草书作品,如楼兰出土的魏晋时期的残纸书法(见附图8),虽然谈不上高超的书法艺术,但其清晰的笔法转侧为现代人学习章草书法提供了很好的借鉴.

附图7

附图8

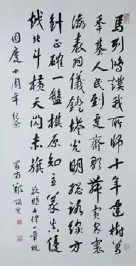

魏晋之后,章草书法的内在发展动力逐渐枯竭,与楷书正体对应的今草取代章草成为日用草书体,从南北朝一直到明清时期的章草虽然尽力保持自身的书法特征,但逐渐僵化,并且章草本身的特殊风貌也使其难以普及,有研究者总结说:“章草愈是简化、愈是规范,就愈是难以识读;这样,学习章草书就相当于另学一套文字,对习书者无疑是一种额外负担.”[6]71元明时期,章草一度复兴,出现了赵孟頫、宋克等章草名家.赵孟頫(1254-1322年),字子昂,他是诸体皆能的书法大家,他在章草绝响数百年之后重振斯文,影响了元代邓文原、康里巎巎、杨维桢、俞和、饶介等一批人,而元末明初的宋克可以说是这一章草书法统绪的集大成者.宋克(1327-1387年),字仲温,他的章草书有固守传统的一面,但更有特色的是融合体章草,其中往往穿插今草以至狂草的笔法、结构,特征是字形偏长方形,虽仍保留笔势向右、向上的“雁尾”,但总体上的笔势已是“纵引”为主了,而且常有数字连绵的现象(见附图9).宋克的章草书法对明代书坛颇有影响,祝允明、文征明等人也喜欢追踪汉魏,而明代后期的徐渭、张瑞图以至黄道周、倪元璐、王铎、傅山等人的书法中也都有章草的韵味.

附图9

流行于汉、魏、西晋时期的章草,在后世几乎成为“活化石”,但受到清代篆隶书复兴和碑学思潮的影响,尤其是受到近现代简牍帛书大发现的影响,章草在近现代呈现出复兴和新变,涌现出一批杰出的章草大家.章草在后世的传承过程中,杂糅各体是其基本倾向,这在历代章草大家的作品中都有体现,而这一倾向在近现代表现得更加明显.纵观近现代章草书法的演进路向,虽然都学习新出土的简牍帛书中的“隶草”,但在笔法、结构以及气势上还是在清代碑学、帖学两大书法传统的影响之下,“章草书家除了规模皇象、索靖等名家之外,又有对汉代简牍章草的取法并参以碑学的奇肆凝重加以改造,形成近现代碑派章草、帖派章草两条主要线路且并行不悖的状况”[7]161.清末率先倡导章草并在创作中取得重大成就的是沈曾植,他借鉴北朝碑刻的方折笔法写章草,追求苍茫浑厚之气,与沈曾植风格相近的有王世镗等人.另外一批章草书法家,仍然遵循远追汉魏、近接元明的传统章草写法,代表人物有罗复堪、林志均、卓定谋等人.当然,这种碑派、帖派的划分也是相对的,很多章草名家都注重融会贯通,沈曾植的学生王蘧常在师门基础上又有新创,用篆书的笔法把章草的线条写得浑厚凝练、曲折盘旋而又时见苍茫,形成了独具特色的“蘧草”(见附图10),罗复堪的学生郑诵先则碑、帖兼容,笔致精雅而气势雄阔(见附图11).但近现代章草书法复兴大潮中也存在着隐忧,这就是“隶草”与章草的界限更加模糊,这也许是章草这种古雅书体的宿命吧.

附图10

附图11

[1] 启功.古代字体论稿[M]//启功.启功全集(修订版)第二卷.北京:北京师范大学出版社,2012:68.

[2] 侯开嘉.中国书法史新论[M].上海:上海古籍出版社,2009:41.

[3] 何应辉.论秦汉刻石的书法艺术[M]//刘正成.中国书法全集(第7卷).北京:荣宝斋出版社,2009:12-13.

[4] 范晔.后汉书[M].北京:中华书局,1965.

[5] 佚名.历代书法论文选[M].上海:上海书画出版社,1979.

[6] 崔自默.章草艺术[M].北京:人民美术出版社,2010:71.

[7] 辛尘.百年章草之流变[J].中国书法,2014(6):161.

Zhang-cao and the Consciousness of Calligraphyin the Late Eastern Han Dynasty

LI Xiangjuna, b

(a. School of Philosophy, b. Research Center of Value and Culture, Beijing Normal University, Beijing 100875, China)

Throughout the evolution of Chinese characters, there has been a dialectical relationship between the formal style and cursive style. Zhang-cao belonged to the cursive styles of formal clerical script. However, it became more normative and artistic on the basis of “Li-cao” and eventually formed its unique calligraphic form. The period when Zhang-cao was emerged and became prosperous was also the time when calligraphy advanced towards self-consciousness, which reached its peak in the late Eastern Han Dynasty as a trend. A group of cursive calligraphers in the West State, represented by Zhang Zhi, emerged during this period. The essayFei Cao Shu(Rejecting the cursive) written by Zhao Yi has circuitously showed the consciousness of calligraphy during this era. Along with the formal clerical script, Zhang-cao has been no longer daily fonts since Wei and Jin Dynasties. However, it has been passed down and lasted for a long time. Affected by the renaissance of seal character and the thoughts of Stele Study in the Qing Dynasty, especially the bamboo slips and silk manuscripts which were unearthed in modern times, Zhang-cao has produced a great revival.

Zhang-cao; formal style and cursive style; Zhang Zhi;Fei Cao Shu; the consciousness of calligraphy

H028

A

1673-2065(2015)04-0123-06

10.3969/j.issn.1673-2065.2015.04.033

(责任编校:李建明英文校对:李玉玲)

2015-01-20

李祥俊(1966-),男,安徽合肥人,北京师范大学哲学学院、价值与文化研究中心教授,历史学博士,博士生导师,衡水学院特聘教授,研究方向为中国哲学史、中国书法史.