从及物性系统看《水仙》的译文技巧

2015-03-11刘明莉

刘明莉

(安徽大学外语学院,安徽 合肥230601)

华兹华斯是英国湖畔三诗人的领袖,开创了英国浪漫主义诗风,一生诗歌造诣颇深,其中对大自然的描写可谓是妙笔生花,他的写景抒情诗与中国诗人王维的诗有异曲同工之妙。华兹华斯的诗歌清新自然,朴素脱俗,他的抒情诗在描写自然风光、平常事物的同时,在诗歌背后还隐藏着作者对人生的深刻思索,富有哲理。系统功能语言学在近年来被广泛地应用于各类语篇的赏析,如今从纯理功能对诗歌翻译的分析也时兴起来,黄国文教授就对杜牧的《清明》的英译文分别从经验功能[1]、逻辑功能、人际功能[2]和语篇功能进行了系统研究,又从逻辑和语篇两个功能分析了《芙蓉楼送辛渐》及其英译[3]。及物性系统是经验功能的主要组成部分,其作为理论依据被广泛应用于赏析语篇以及衡量译文的研究中。

华兹华斯抒情诗歌的意象选取贴近自然田园生活,语言平常而真实,但要想将其译成一篇忠实于原文的译文,并能折射诗人作诗时的思想情感和真实意境绝非一件易事。《水仙》是华兹华斯众多诗歌中的佳作,本文选取该诗以及两位著名译者飞白和顾子欣的译文作为语料,从及物性系统对原作及译文进行分析。

一、《水仙》的及物性分析

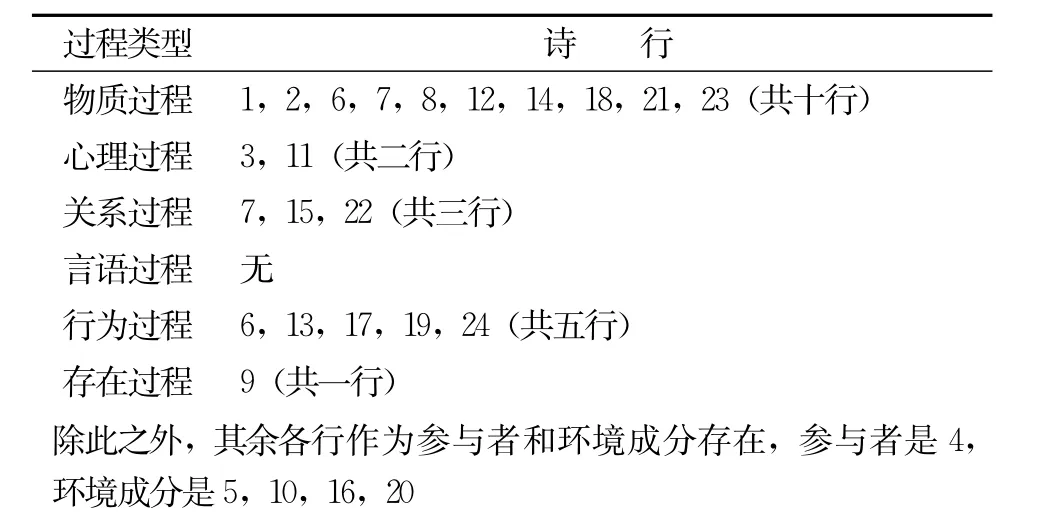

《水仙》是华兹华斯较有影响力的抒情代表作,是诗人回忆两年前见到一大片令人驻足的水仙花而写下的一首诗。整首诗就好似一幅绮丽的风景画,既描绘了水仙的婀娜多姿,也写出了这片令人陶醉的美景给诗人空虚孤寂的心灵带来精神的慰藉和情感的充实。全诗分为四个诗节,每个诗节有六行,抒情和写景并驾齐驱。第一节写诗人孤寂而无所寄托的心情,这时出现在眼前的是一大片水仙花遍地开放的美景;第二节描写了水仙花蔓延开来的壮丽以及风中婆娑起舞的姿态;第三节写诗人被这片欢乐起舞的水仙所触动,被它们的欢乐精神所折服,并感慨了大自然的神奇力量;第四节诗人强调了水仙花的记忆对诗人的心灵慰藉和精神寄托。诗中多用比喻和拟人手法描写遍地开放的水仙在风中摇曳的姿态,生动形象、欢快活泼,诗人的浓郁情感也融入其中,心境受到景的拨动,可谓人景交融、情文并茂。笔者将全诗24句按照序号排列,现总结《水仙》的过程类型如下:

表1 原文的过程类型分析

从表1可以看出,除了言语过程,其余过程在诗中都有体现,物质过程比例最大,其次是行为过程,关系过程和心理过程。笔者还发现大量的环境成分遍布全诗,有的过程小句中甚至涉及了多个环境成分,加强了环境因素对景物描写的感染力,如:“I wandered lonely as a?cloud”,“lonely”表示状态,“as a cloud”表示身份;诗中还存在参与者和环境成分单独成行而缺少过程的情况,如:“Beside the?lake,beneath the trees”,这种表达不符合汉语诗句的表达习惯,在翻译中给译者带来一定的难度,但同时也给译者提供了较宽泛的处理空间。另外,诗歌语言要求精简凝练,因而全诗中多处过程缺少参与者的显性存在,但通过上下文不难发现,省略的参与者多处是“the daffodils”。

物质过程在各类文体中都属于使用最频繁的过程类型,在该诗中也不例外,该诗主要描写了水仙花的优美风姿,是一首写景抒情诗,其中物质过程所占行数最多,有十行,在每个诗节中都有分布。诗人还使用了较多的拟人的修辞手法,将水仙花写得活灵活现,诗中多处出现表现人的生理活动的词汇,属于行为过程,仅“dance”在诗中就出现了三次;诗中还有多处比喻修辞手法,出现了三个关系过程。另外,看到此番迷人的水仙花,诗人不自觉地与之融为一体,心灵与之共舞,仿佛自己也变成了大自然的一员,水仙就是诗人的象征,展现了诗人的内心世界,写出了诗人的所见所想,如:saw和thought等,属于心理过程。

二、及物性系统下《水仙》的汉译比较分析

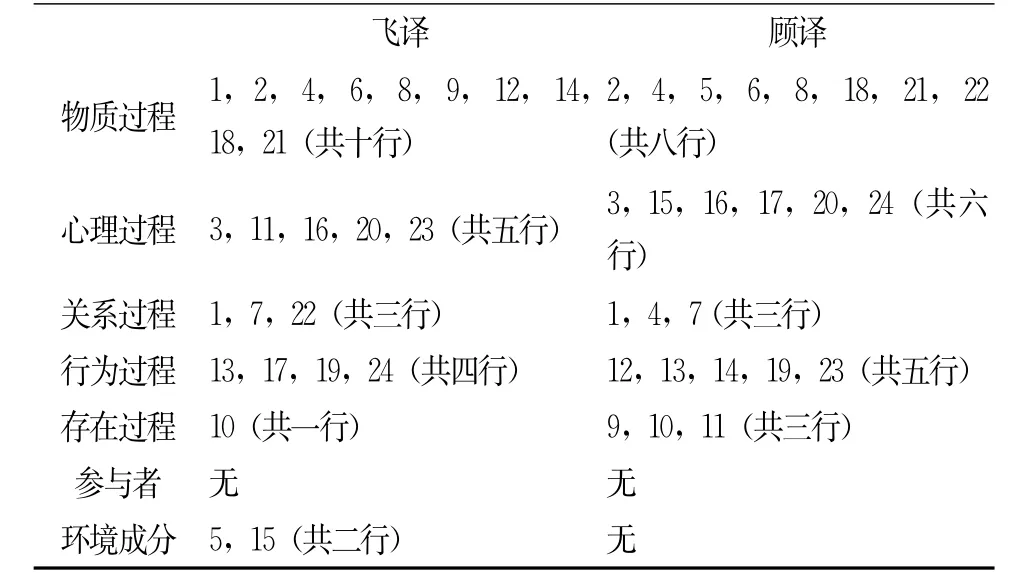

本文选取的译文是飞白译《咏水仙》[6](P304)和顾子欣译《咏水仙》[7](P77-78),两位译者的译文都根据原文将《水仙》译成了24行,就及物性系统的过程类型而言,飞白的译文与原文的过程类型使用较为贴近,而顾子欣译文的变动较大。二者译文过程类型对比如下:

表2 飞译和顾译的过程类型分析

从表1和表2比较可以看出,飞白和顾子欣两位译者在过程类型上对原文做了些许改变,顾子欣的译文较飞白译文变化更大。另外,由于汉语句子要求完整性,因而在原文中单独成行的参与者和环境成分在汉译时都被赋予了过程类型,如原文中的第四行“A host of golden daffodils”在译文中都变成了物质过程。还有,原文中单独成行的环境成分被并入了上一行或者下一行的情况。当然,译文中也有与原文过程类型、过程、参与者和环境成分完全一致的范例,并且没有改变原诗的意境以及诗人的心境。下面就这几个现象举例分析。

1、过程类型变动

过程类型的变动是两篇译文在及物性系统上做的最大改变。译者对原诗过程类型的变动反映了译者对原文的理解以及译者对诗人思想感情的把握,有的变动确切传神,有的却丢失了原诗的韵味,稍显牵强。

例1.原诗:I wandered lonely as a cloud(物质过程)

飞译:我孤独地漫游,像一朵云(物质过程和关系过程)

顾译:我好似一朵孤独的流云(关系过程)

这是整首诗的第一行,原诗是一个物质过程,物质过程的过程是“wandered”,参与者是“I”,环境成分是“lonely”和“as a cloud”。飞译将原诗的环境成分处理成了一个关系过程,顾译则将原诗的整个物质过程变成了关系过程,相比较而言,在该句的处理上飞译更贴近原文,仅是将原诗的环境成分译成了关系过程。

例2.原诗:Tossing their heads in sprightly dance(物质过程)

顾译:万花摇首舞得多么高兴(行为过程)

根据原诗的上下文可以推断,该物质过程的参与者是“the daffodils”,飞译按照原文将该句处理成物质过程,而顾译却将原诗的拟人化效果更鲜明地突显出来,用了行为过程,更为生动地刻画了水仙花欢欣起舞的鲜活姿态,拟人化效果较飞译有过之。

例3.原诗:Which is the bliss of solitude(关系过程)

顾译:多少次安慰过我的寂寞(物质过程)

该句的参与者仍然是“the daffodils”,原诗是一个比喻,将水仙比喻成福祉、恩赐,顾译将原诗的关系过程处理成了物质过程,比喻效果没能表现出来,稍有欠缺。

例4.原诗:And then my heart with pleasure fills(物质过程)

飞译:于是我的心便涨满幸福(心理过程)

顾译:我的心又随水仙跳起舞来(行为过程)

原诗的物质过程在飞译和顾译中分别被处理成了心理过程和行为过程,形象化了作者回忆起水仙花时的美好心情,达到了人与自然的和谐。比较而言,顾译使用了行为过程,过程变动稍大一些,虽然能为读者呈现一个更为具象的意境,但与原诗相比,“心跳起舞来”稍显牵强。

2、参与者或环境成分被赋予过程类型

原诗中有一处参与者单独成行和四处环境成分单独成行的情况,在飞译和顾译中,大都被赋予了过程类型,且处理地都较为得当,既传达了原文的表层涵义,又使意象更为形象具体,易为读者所接受。如例5,参与者被赋予过程类型,展现在读者面前的是金色的水仙花一片生机盎然的景象,又如例6,两位译者将原诗的环境成分赋予过程类型,诗人的孤寂心情跃然纸上。

例5.原诗:A?host,of golden daffodils(参与者)

飞译:金色的水仙花迎春开放(物质过程)

顾译:是金色的水仙遍地开放(关系过程和物质过程)

例6.原诗:In vacant or in pensive mood(环境成分)

飞译:或心神空茫,或默默沉思(心理过程)

顾译:感到百无聊赖心灵空漠(心理过程)

3、环境成分的位置变动

英汉语言表达习惯的不同影响了环境成分在句群中的位置,汉语中习惯将充当环境成分的状语置于主句前,而英语却习惯将其放在主句小句之后。如例7和例8,飞译和顾译不谋而合,都将原诗中环境成分的位置作了变动,符合汉语的表达习惯,不影响对原文的忠实度。

例7.原诗:They stretched in never-ending line(存在过程)

Along the margin of a bay(环境成分)

飞译:它们沿着湖湾的边缘(物质过程)延伸成无穷无尽的一行(存在过程)

顾译:它们沿着海湾向前伸展(存在过程)通往远方仿佛无穷无尽(存在过程)

例8.原诗:A poet could not but be gay(关系过程)In such a jocund company(环境成分)

飞译:与这样快活的伴侣为伍(环境成分)

诗人怎能不满心欢乐(心理过程)

顾译:诗人遇见这快乐的旅伴(心理过程)

又怎能不感到欣喜雀跃(心理过程)

4、及物性特征与原文一致

为了尽可能地做到对原文的忠实,译者都会尽量在过程类型、参与者和环境成分上与原文保持一致,传达原文最直接明了的意象和意境,如例9和例10。

例9.原诗:That floats on high o'er vales and hills(物质过程)

飞译:在山丘和谷地上飘荡(物质过程)

顾译:高高地飘游在山谷之上(物质过程)

例10.原诗:The waves beside them danced(行为过程)

飞译:粼粼波光也在跳着舞(行为过程)

顾译:粼粼湖波也在近旁欢跳(行为过程)

通过对《水仙》英诗汉译的分析发现,过程类型的使用和分布与语篇的文体、修辞手法、所表达的情感以及不同语言的表达习惯等因素有关,在翻译中出现的过程类型改变是可以理解的,但不能影响原文意象、意境以及思想情感的传达。

结语

译文同时在意义和功能上做到与原文的完全对等是很难的,在诗歌的翻译上更是难上加难,再加上汉英两种语言在诗歌表现手段上的差异,译者都会做相应的调整以迎合读者的需求。不同过程类型之间的界限并不是绝对的,有的小句可能游离在多个过程类型之间,难以确定,因而在英诗汉译的过程中,尤其是翻译意蕴深刻的诗歌词赋时,译者需要准确地理解原诗意境和把握作者心境,选取最恰当的过程类型,而不是刻意追求译文与原文过程类型的完全对等。本文仅仅从及物性系统对《水仙》以及两种汉译本作了分析,评价一篇译文的忠实度仅从经验功能这一个纯理功能考察是远远不够的,可以学习黄国文教授,借助逻辑功能、人际功能以及语篇功能的框架理论来对语篇做全面系统客观的评价。

[1]黄国文·功能语言学分析对翻译研究的启示——《清明》英译文的经验功能分析[J].外语与外语教学,2002,(5):1-6.

[2]黄国文·《清明》一诗英译文的人际功能探讨[J].外语教学,2002,23(3):34-38.

[3]黄国文·汉英语篇对比研究的语言学尝试——对唐诗《芙蓉楼送辛渐》及其英译文的功能分析[J].外语与外语教学,2003,(2):21-25.

[4]Thompson,G·Introducing Functional Grammar[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2008:86.

[5]飞白·世界诗库第2卷:英国·爱尔兰[Z].广州:花城出版社,1994:304.

[6]顾子欣·英国湖畔三诗人选集[Z].长沙:湖南人民出版社,1986:77-78.