黄土高原小粒大豆全粉理化与功能特性

2015-03-11王晗欣杜双奎乔丽华

王晗欣 杜双奎 赵 艳 乔丽华

(西北农林科技大学食品科学与工程学院,杨凌 712100)

大豆(Glycinemax)原产于我国,根据百粒重大小分为特小粒(10 g以下)、小粒(10~15 g)、中粒(15~20 g)、大粒(20~25 g)和特大粒(25 g以上);按大豆籽粒种皮颜色分为黄色、黑色、青色、黑色以及双色豆[1]。小粒大豆是豆科植物大豆[Glycine max(L.)Merr.]的一种。

黄土高原地区是我国的旱作农业区,长期气候干旱,水土流失严重,土地贫瘠和土壤荒漠化严重。小粒大豆具有较强的抗逆性和适应性,是黄土高原地区主要的豆类资源。通常大豆富含蛋白质(35%~45%),其质量分数高于其他杂豆(20%~30%)和谷物(8%~15%)[2],还含有异黄酮[3]、谷胱甘肽、多糖及超氧化物歧化酶等抗氧化活性成分,不但可作为老百姓日常保健的膳食,而且是企业开发抗氧化保健食品、药品、化妆品等重要植物资源。

大豆粉是一种优质的植物蛋白资源,其8种必需氨基酸接近人体所需。大豆粉功能特性譬如起泡性、乳化性、凝胶性、吸水吸油能力、黏性等主要受蛋白质的影响。研究表明黑豆蛋白粉加入面粉中可提高面粉凝胶性质,面团具有较好的弹性和拉伸性[4];将全脂大豆粉[5]和脱脂大豆粉[6]添加到面粉中,可提高面粉性质,制作优质食品。大豆粉可作为良好的食品原料,主要依赖于其赋予食品的功能特性和感官品质。黄土高原小粒大豆资源丰富,品质较好,其中有色大豆种皮中富含单宁类和多酚类等抗氧化活性物质[7],将其磨成全粉,可作为天然抗氧化辅料添加到食品中以开发功能性食品。但目前对小粒大豆种子及大豆全粉理化特性和功能特性的研究鲜有报道。

本研究以晋豆23号为对照,对黄土高原12种小粒大豆豆粉理化特性和功能特性进行分析,探索功能特性与理化特性之间的关系,以期揭示黄土高原小粒大豆的资源和品质优势,为小粒大豆粉的开发利用提供基础数据和参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

小粒大豆收集于黄土高原地区,2013年种植于陕西神木县农技推广中心试验田,统一田间管理,成熟后收获。小粒大豆品种有定边白黑豆、横山狗牙豆、府谷小黄豆、神木鸡腰白、子洲小黑豆、盐池黑豆、定边小黑豆、靖边王渠子黑豆、府谷小黑豆、神木连枷条、横山老黑豆、偏关小黑豆,晋豆23号为对照。

小粒大豆豆粉制备:用高速粉碎机粉碎,过60目筛,收集筛下物,装袋密封,4℃保存备用。

1.2 仪器与设备

FOSS2300凯氏定氮仪:瑞典福斯公司;CR-310色差计:日本美能达公司;FW 100型高速万能粉碎机:天津泰斯特仪器有限公司;XHF-D高速分散器:宁波新芝生物科技股份有限公司;KDC-40低速离心机:科大创新股份有限公司中佳分公司。

1.3 试验方法

1.3.1 营养成分测定

水分:GB/T 5497—1985 105℃恒重法;碳水化合物:苯酚硫酸法;蛋白质:GB/T 5511—2008凯氏定氮法;脂肪:GB/T 5512—2008索氏提取法;灰分:GB/T 22510—2008。

1.3.2 理化性质测定

1.3.2.1 色泽

用CR-310色差计测量。以标准白色板(Ls=97.15、as=0.43、bs=1.44)校准,用 CIE Lab 色度空间表示。色差ΔE按下式计算:

式中:L为亮度指数;a为红绿指数;b为黄蓝指数。

1.3.2.2 堆积密度

将样品轻轻填入10 mL刻度量筒中,轻敲量筒下部,直至样品在10 mL刻度处不再下降为止,称其质量。堆积密度用单位体积样品质量表示,g/mL。

1.3.2.3 吸水性指数和水溶性指数

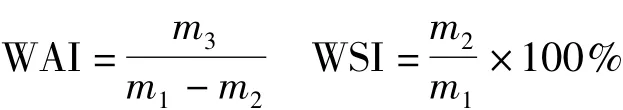

在已称重的离心管中加入2.5 g豆粉,并与25 mL蒸馏水混匀,搅拌1 min制成豆粉悬浮液。70℃下水浴30 min,冷却至室温后3 800 r/min下离心20 min,将上清液倾倒入恒重的蒸发皿中,于105℃下烘至恒重,测定溶出物质量m2,离心管中沉淀质量为m3,并计算WAI和WSI。

式中:WAI为吸水性指数/g/g;WSI为水溶性指数/%;m1为样品质量/g;m2为溶出物质量/g;m3为离心管中沉淀质量/g。

1.3.3 功能特性测定

1.3.3.1 吸水性和吸油性

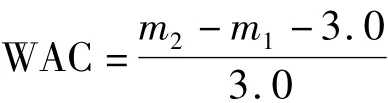

在已称重的离心管m1中加入3.0 g豆粉,用10 mL蒸馏水分散,摇匀,室温下放置30 min,间隔5 min振荡数下,3 800 r/min下离心30 min,倒出上清液,将有沉淀物的离心管在50℃下干燥25 min,称质量m2,并计算WAC。

式中:WAC为吸水能力;m1为离心管质量/g;m2为离心管和沉淀物质量/g。

参照Idrees等[20]方法,在已称重的离心管m3中加入2.5 g豆粉,并与30 mL大豆油混匀,搅拌1 min,室温放置30 min,3 800 r/min 下离心 30 min,用吸管移去上层液,再将离心管倒置25 min,吸除流出的油脂,再次称质量m4。

式中:OAC为吸油能力;m3为离心管质量/g;m4为离心管和沉淀物总质量/g。

1.3.3.2 乳化性和乳化稳定性

称取3 g豆粉,加50 mL蒸馏水,用高速分散器以10 000 r/min速度匀浆30 s,随后加入5 mL大豆油,匀浆30 s,再加入5 mL大豆油,再匀浆90 s,测乳浊液体积V1。在2 500 r/min下离心5 min,测量乳化层体积V2。随后85℃下加热15 min,冷却,再在2 500 r/min下离心5 min,记录加热后剩余乳化层体积V3。按公式计算乳化活力(EA)和乳化稳定性(ES)。

式中:EA为乳化性/%;ES为乳化稳定性/%;V1为乳浊液体积/mL;V2为离心后乳化层体积/mL;V3为加热并离心后乳化层体积/mL。

1.3.3.3 起泡能力和泡沫稳定性

取50 mL不同质量浓度的豆粉悬浮液(2%、3%、5%、7%、10%(w/V)),高速分散器10 000 r/min搅打2 min,记录搅打前后的体积,随后将搅打起泡的样品静置20、40、60和120 min,记录不同时间段的泡沫体积,并计算起泡性(FC)和泡沫稳定性(FS)。

式中:FC为起泡能力/%;FS为起泡稳定性/%;V1为搅打前的体积/mL;V2为搅打后的体积/mL;V3为放置一段时间后的泡沫体积/mL。

2 结果与分析

2.1 小粒大豆基本营养分析

小粒大豆基本营养成分测定结果见表1。小粒黄大豆的粗蛋白含量、碳水化合物、脂肪含量高于小粒黑大豆,而灰分含量低于小粒黑大豆,但差异不显著。由12种小粒大豆的籽粒营养成分分析,横山老黑豆的蛋白质量分数最高(43.74%),定边白黑豆的脂肪质量分数最高为16.90%,府谷小黑豆的碳水化合物质量分数最高为20.18%,定边白黑豆的灰分最高(4.74%)。小粒大豆的粗蛋白含量均显著高于蚕豆、豌豆、绿豆、小豆、豇豆、菜豆、饭豆、木豆、鹰嘴豆、红芸豆、小扁豆[8]。依据 GB 1352—2009,小粒大豆属于高蛋白大豆,尤其是横山老黑豆和偏关小黑豆属于二等高蛋白大豆。小粒大豆可作为大豆蛋白制品的原料。

刘萌娟等[9]研究发现陕西地区大豆的粗蛋白平均质量分数为43.30%,粗脂肪平均质量分数为16.76%。宋莲军等[10]对24个大豆品种分析,其蛋白质质量分数在38.81%~53.02%,脂肪质量分数在15.07%~23.86%,灰分质量分数在4.45%~5.48%。可以看出小粒大豆含有较高含量的粗蛋白,中等含量的粗脂肪。张金巍等[11]研究发现,南方和黄淮地区大豆品种平均蛋白质含量高于北方地区,平均脂肪含量低于北方地区品种。小粒大豆的营养成分含量和自身的品种、遗传特性以及黄土高原特有的气候环境相关。

2.2 小粒大豆豆粉理化性质

2.2.1 色值

大豆色值可以反映大豆的品质,随着贮存时间和贮存条件的变化,大豆的色泽会发生变化[12]。在豆腐原料品质评价中,大豆色值作为衡量大豆贮存品质的参考[13]。在贮存、运输、加工中,注意大豆色值的变化,对于保持其良好的感官与加工品质具有重要意义。

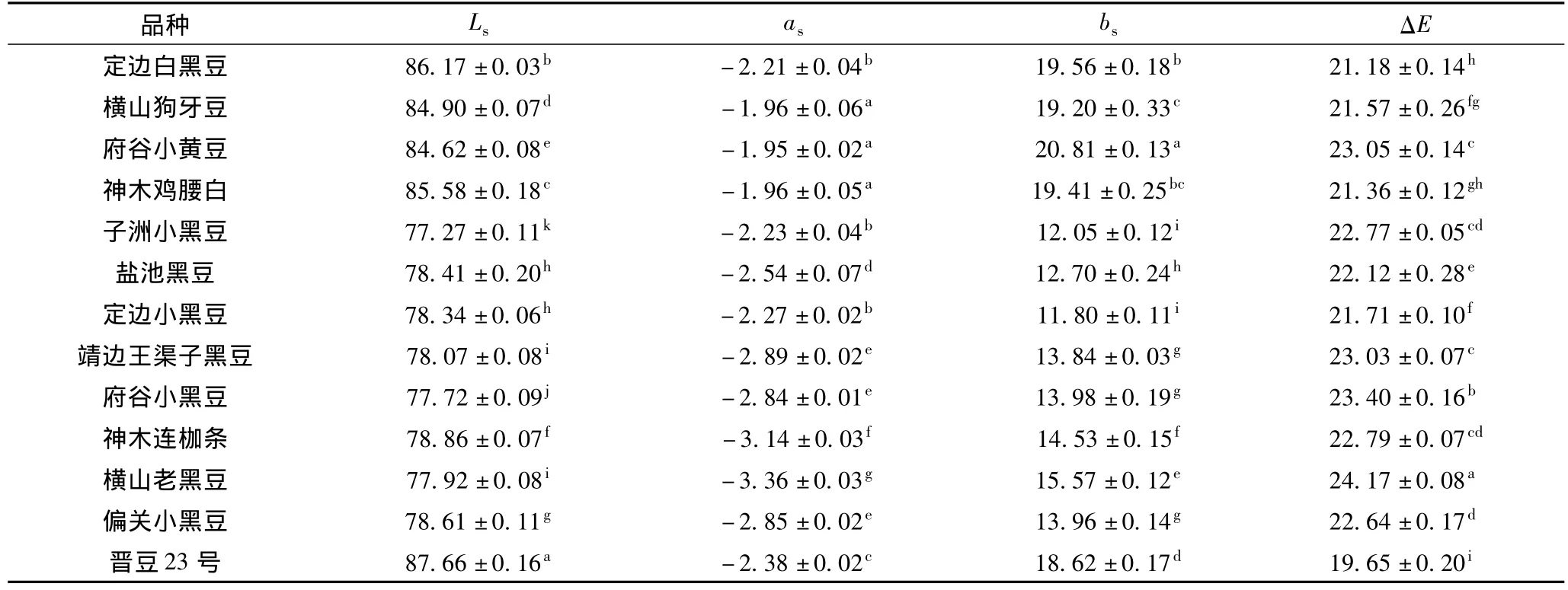

小粒大豆磨成粉,其色值如表2所示。由表2可知,小粒黄大豆粉和小粒黑大豆粉的色值差异显著。小粒黄大豆粉的亮度指数(L)、红绿指数(a)、黄蓝指数(b)和色差 ΔE分别在84.62~86.17、-2.21~-1.95、19.20~20.81和21.18~23.05之间。小粒黄大豆粉a值和b值都较大,豆粉颜色偏黄。小粒黑大豆粉的亮度指数、红绿指数、黄蓝指数和色差分别在77.27~78.86、-3.36~ -2.23、11.80~15.57和21.71~24.17之间。不同豆粉所含的色素、豆粉颗粒形状、分散程度等均对色值指数有影响[14-15]。

表1 小粒大豆基本营养组成/%

表2 小粒大豆豆粉的色值

2.2.2 堆积密度、吸水性指数与水溶性指数

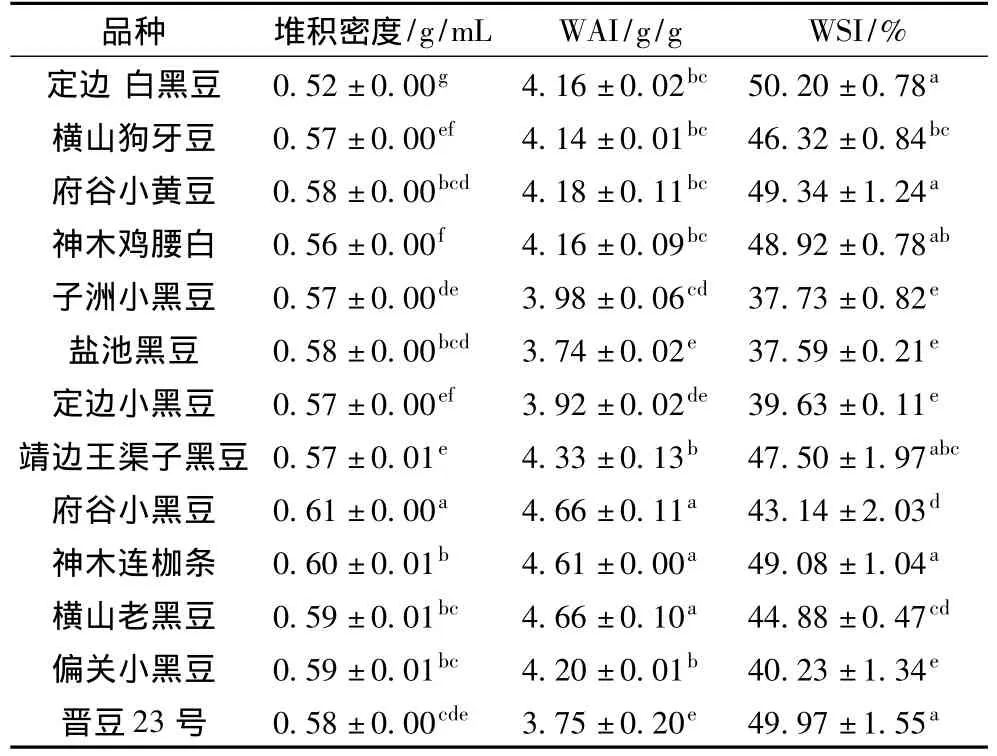

由表3可以看出,12种小粒大豆豆粉的堆积密度差异显著,在0.52~0.61 g/mL之间变化。府谷小黑豆的堆积密度最高(0.61 g/mL),定边白黑豆的堆积密度最低(0.52 g/mL)。堆积密度高,表明其分散性差,单位体积包装成本低;相反,堆积密度低,表明其具有较好的分散性,可作为断奶及补充食品的配方原料[16]。

吸水性指数(WAI)与豆粉中非淀粉多糖及可溶性蛋白质的含量密切相关,并直接影响到豆粉的亲水性和成胶能力,WAI越高表明其大分子亲水性和成胶能力越好[17]。由表3可知,小粒大豆豆粉的吸水性指数在3.74~4.66 g/g之间,显著高于对照(3.75 g/g)。水溶性指数(WSI)与豆粉中可溶性碳水化合物、蛋白质等物质含量和溶解性有关,可溶性物质含量越高,溶解性越好,其水溶性指数越高。豆粉颗粒结构、加热的过程中产生的蛋白质-脂肪复合物对WSI有一定的影响[18]。小粒大豆豆粉的WSI在37.59%~50.20% 之间变化,定边白黑豆粉的WSI最大,与晋豆23号豆粉无显著差异;盐池黑豆粉的WSI显著低于晋豆23号(49.97%)。

表3 小粒大豆豆粉堆积密度、吸水性指数和水溶性指数

2.3 功能特性

2.3.1 吸水性和吸油性

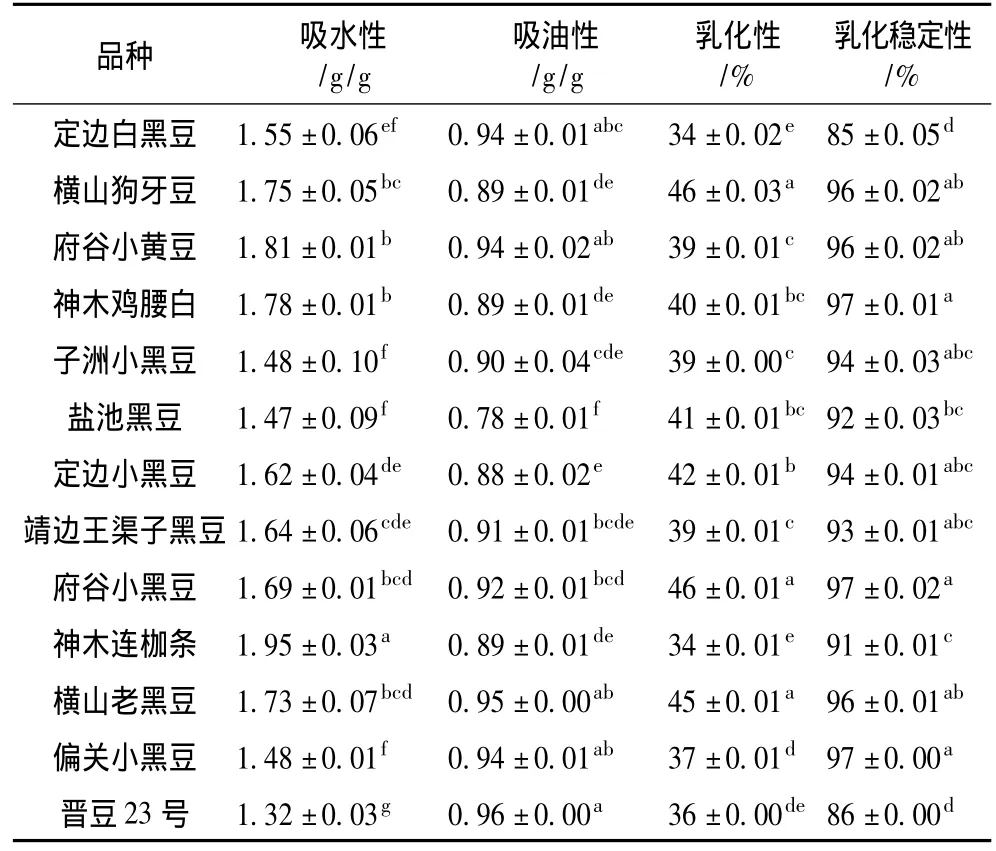

由表4可看出,小粒大豆豆粉的吸水性在1.47~1.95 g/g之间变化,显著高于对照(1.32 g/g),其中子洲小黑豆、盐池黑豆及偏关小黑豆的吸水性最低,神木连枷条的吸水性最高(1.95 g/g)。Padilla等[19]研究表明,与坚果粉相比,大豆粉具有最高的吸水性(112.43%)和最低的吸油性(29.59%)。豆粉吸水能力主要与大豆种皮中纤维素、亲水性蛋白质的含量密切相关。小粒大豆粉的吸油性显著低于对照(0.96 g/g),在0.78~0.95 g/g之间,盐池黑豆的吸油性最低,横山老黑豆的吸油性最高。豆粉吸油性与豆粉中脂肪含量、蛋白质含量、蛋白质类型以及蛋白质分子表面非极性氨基酸侧链比例密切相关。豆粉中的蛋白质非极性氨基酸侧链与脂肪链形成疏水性区域,阻碍水分子与蛋白质接触,从而降低豆粉的吸水性,增加豆粉的亲脂性[20]。大豆粉的吸水性和吸油性有助于改善食品结构,增强风味保留,提高适口性,减少水分和脂肪的流失[15]。

表4 小粒大豆豆粉功能特性

2.3.2 乳化性和乳化稳定性

小粒大豆豆粉的乳化性在34%~46%之间变化,神木连枷条和定边白黑豆的乳化性显著低于其他豆粉,与对照晋豆23号的乳化性无显著差异;横山狗牙豆和府谷小黑豆的乳化性最高(46%)。除定边白黑豆外,其余小粒大豆豆粉的乳化稳定性均高于对照(86%),在91%~97%之间变化。大豆中可溶/不可溶蛋白质、油脂等组分均会影响豆粉的乳化特性,蛋白乳化性与蛋白质量浓度、pH值、加热温度、离子强度等有关[21]。

2.3.3 起泡性和泡沫稳定性

起泡性可以赋予食品以疏松的结构和良好的口感[16]。影响豆粉起泡能力的因素主要有蛋白质浓度、蛋白质分子结构、pH值、温度、离子强度、搅打强度和蛋白质-蛋白质复合物在水-空气界面的相互作用等[22]。不同豆粉的起泡性如图1所示。由图1可以看出,小粒大豆豆粉的质量浓度对起泡性有显著影响,当豆粉含量增加到某一点时起泡能力最高。晋豆23号、定边白黑豆、府谷小黄豆质量浓度为5 g/100 mL时的起泡性最大,定边小黑豆起泡性最大时的豆粉质量浓度为 10 g/100 mL,起泡性为33.33%;其余豆粉起泡性最大时的豆粉质量浓度为7 g/100 mL,其中横山狗牙豆的起泡性高达46.67%,盐池黑豆的起泡性最低(28.33%)。由于豆粉含量的增加,蛋白质含量也随之增加,从而增加了豆粉中蛋白的亲水基团和疏水的非极性集团,使得气泡易于形成,但当豆粉含量一直增大时,蛋白质浓度过大,溶液的黏度相对较大,不利于泡沫的形成。

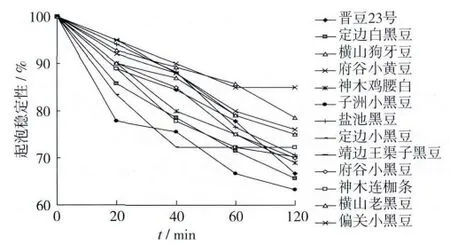

图2为7 g/100 mL豆粉在不同时间的起泡稳定性,子洲小黑豆和定边小黑豆随放置时间的延长,泡沫稳定性下降较快,横山狗牙豆和府谷小黄豆泡沫破裂慢,具有较好的泡沫稳定性;小粒大豆的泡沫稳定性在60 min内均大于70%。泡沫的稳定性与溶液的黏度、密度以及表面张力有关系[23]。

图1 小粒大豆豆粉质量浓度对起泡性的影响

图2 质量浓度7 g/100 mL小粒大豆豆粉的泡沫稳定性

3 结论

与大粒黄豆粉相比,小粒大豆粉的脂肪含量较低,蛋白质含量无显著差异。小粒大豆粉具有较高的吸水性指数和吸水能力,但水溶性指数和吸油能力较差;乳化性、乳化稳定性、起泡性和泡沫稳定性差异显著。不同小粒大豆粉的理化特性和功能特性有差异。府谷小黑豆粉堆积密度较高,定边白黑豆粉堆积密度较低;府谷小黑豆粉和横山老黑豆粉的吸水性指数较高,定边白黑豆粉、府谷小黄豆粉和神木连枷条豆粉的水溶性指数较高;横山狗牙豆粉和府谷小黄豆粉的乳化性较强,定边白黑豆粉乳化稳定性较差;府谷小黄豆粉和横山老黑豆粉有好的泡沫稳定性。小粒大豆可作为蛋白制品原料、断奶及补充食品的配料,可作为辅料添加到面制食品中以改善面团、面糊特性,提高制品营养价值和品质特性。

[1]吕世霖,程舜华.大豆籽粒性状生态分布与育种[J].大豆科学,1984,3(3):201 -206

[2]Kashaninejad M,Ahmadi M,Daraei A,et al.Handling and frictional characteristics of soybean as a function of moisture content and variety[J].Powder Technology,2008,188:1 -8

[3]李丹,牟莉,李晓磊,等.高效液相色谱电喷雾质谱联机检测黑豆异黄酮[J].食品科学,2007,28(9):438 -441

[4]陈海华,李国强.黑豆蛋白对面粉糊化特性和面条品质的影响[J].粮油食品科技,2010,18(3):14-17

[5]马栎.全脂豆粉对面团流变学特性及面包品质的影响[J].湖北农业科学,2013,52(2):405 -407

[6]潘秋琴,王兴国,王领军.脱脂豆粉对面团性质的影响及在面包焙烤中的应用[J].粮油加工,2005(12):79-82

[7]周威,王璐,范志红.小粒黑大豆和红小豆提取物的体外抗氧化活性研究[J].食品科技,2008,33(9):145-148

[8]朱志华,李为喜,张晓芳,等.食用豆类种质资源粗蛋白及粗淀粉含量的评价[J].植物遗传资源学报,2005,6(4):427-430

[9]刘萌娟,李鸣雷,赵惠贤,等.陕西大豆资源遗传多样性及变异特点研究[J].植物遗传资源学报,2010,11(3):326-334

[10]宋莲军,张莹,赵秋艳,等.大豆品种与北豆腐得率及品质指标的关系[J].江苏农业科学,2011,39(4):321-323

[11]张金巍,韩粉霞,孙君明,等.大豆蛋白质含量的遗传变异及其与主要农艺性状的相关性分析[J].植物遗传资源学报,2011,12(4):501 -506

[12]Hou H J,Chang SK C.Structural characteristics of purified beta-conglicinin from soybeans stored under four conditions[J].Journal of Agricultural and Food Chemistry,2004,52(26):7931-7937

[13]Kong F,Chang SK C,Liu Z,et al.Changes of soybean quality during storage as related to soymilk and tofu making[J].Journal of Food Science,2008,73(3):S134 - S144

[14]Maninder K,Narpinder S.Studies on functional,thermal and pasting properties of flours from different chickpea(Cicer arietinum L.)cultivars[J].Food Chemistry,2005,91:403 -411

[15]Maninder K,Kawaljit SS,Narpinder S.Comparative study of the functional,thermal and pasting properties of flours from different field pea(Pisum sativum L.)and pigeon pea(Cajanus cajan L.)cultivars[J].Food Chemistry,2007,104:259-267

[16]聂丽洁,杜双奎,王华,等.脱皮脱脂杂豆粉的理化与功能特性[J].食品科学,2013,34(7):99 -103

[17]Du S K,Jiang H X,Yu X Z,et al.Physicochemical and functional properties of whole legume flour[J].Food Science and Technology,2014,55:308 -313

[18]Sathe SK,Deshpande S S,Salunkhe D K.Functional properties of winged bean(Psophocarpus tetragonolobus,L.)proteins[J].Journal of Food Science,1982,47:503 -508

[19]Padilla F C,Alvarez M T,Alfaro M J.Functional properties of barinas nut flour(Caryodendron orinocense Karst,Euphorbiaceae)compared to those of soybean[J].Food Chemistry,1996,57:191 -196

[20]Idrees A W,Dalbir S S,Ali A W,et al.Physico - chemical and functional properties of flours from Indian kidney bean(Phaseolus vulgaris L.)cultivars[J].Food Science and Technology,2013,53(1):278 -284

[21]Mcwatters K H,Cheny JP.Emulsification,foaming and protein solubility properties of defatted soybean,peanut,field pea and pecan flours[J].Journal of Food Science,1977,42:1444-1447

[22]Hua Y F,Huang Y R,Qiu A Y,et al.Properties of soy protein isolate prepared from aqueous aleohol washed soy flakes[J].Food Research International,2005,38:273 -279

[23]Adebowale K O,Lawal O S.Foaming,gelation and electrophoretic characteristics of mucuna bean(Mucuna pruriens)protein concentrates[J].Food Chemistry,2003,83:237 -246.