晋语兴县方言指示代词四分现象的特点

——兼与晋语盂县方言四分现象比较

2015-03-02史秀菊尹国梁

史秀菊,尹国梁

(山西大学 文学院, 山西 太原 030006)

【语言学】

晋语兴县方言指示代词四分现象的特点

——兼与晋语盂县方言四分现象比较

史秀菊,尹国梁

(山西大学 文学院, 山西 太原 030006)

兴县方言指示代词有比较复杂的分类系统,一般语境中三分,在特定语境中有四分甚至五分现象。四分或五分大多是利用“那”与“兀”或“那”的不同音变形式相区别。经过全面系统的考察,发现兴县方言这种四分或五分现象是一种临时分类,与盂县方言的四分系统有本质的区别。

山西方言;兴县方言;盂县方言;指示代词

汉语不少方言的指示代词有比北方官话“这”“那”多出一类的现象。最早发现这一现象的是赵元任先生,他在《钟祥方言记》里把这种现象叫做“近指”、“中指”和“远指”[1]。20世纪80年代以来,随着方言调查的深入,已发现全国约有40个方言点有这种三分现象[1],山西方言大面积存在指示代词三分系统,而且在山西晋语区还存在四分现象,笔者在《晋语盂县方言指示代词四分现象的考察》[2]一文中把晋方言这种四分系统定为“近指∶远指∶更远指∶最远指”。最近我们在吕梁片的兴县等方言中又发现了四分现象,值得注意的是,盂县方言的四分系统已经基本固化,但兴县方言的四分系统还处在形成阶段:从指示代词系统来说,仍是三分系统,但在具体语境中会出现四分甚至五分现象。

兴县位于山西省西北部,东与岚县、岢岚接壤,南与临县、方山相连,北与保德为邻,西隔黄河与陕西神木县相望,是山西省版图最大的县,方言隶属吕梁片兴岚小片。

一、兴县方言指示代词的读音与分类

兴县方言指示代词十分复杂,可以分为指代人/物、方位/处所、时间、方式、性状等五类。指示代词词根主要为“这”“苶”、“那”、“兀”及其变音形式。根据兴县方言的音系,兴县方言指示代词“这”有四个读音,“那”有两个读音,“兀”和“苶”只有一个读音:

“这1ou324”:是“这”的单字音,主要用于单说和“这些”语境中。

“这255”:是“这”的促化形式,主要用于“这个”、“这圪嘟”、“这圪其”、“这呱呱”等语境中。

“这一3ei324”:是“这一”的合音形式,主要用于“这一点点”、“这一号子”等语境中。

“这4tiɛ324”:是“这”的存古形式,只用于“这底家”、“这底个”等这一语境中。

“那1nou53”:是“那”的单字音,用于单说或“那个”、“那些”、“那圪嘟”等等大多数语境中。

“那一2nei53”:是“那一”的合音形式,主要用于“那一点点”、“那一捻捻”等语境。

“兀1u55”:与“那”意义基本相当,属于更远指代词。

“苶niɛ324”:是“那家”的合音形式,主要用于较远指语境中。

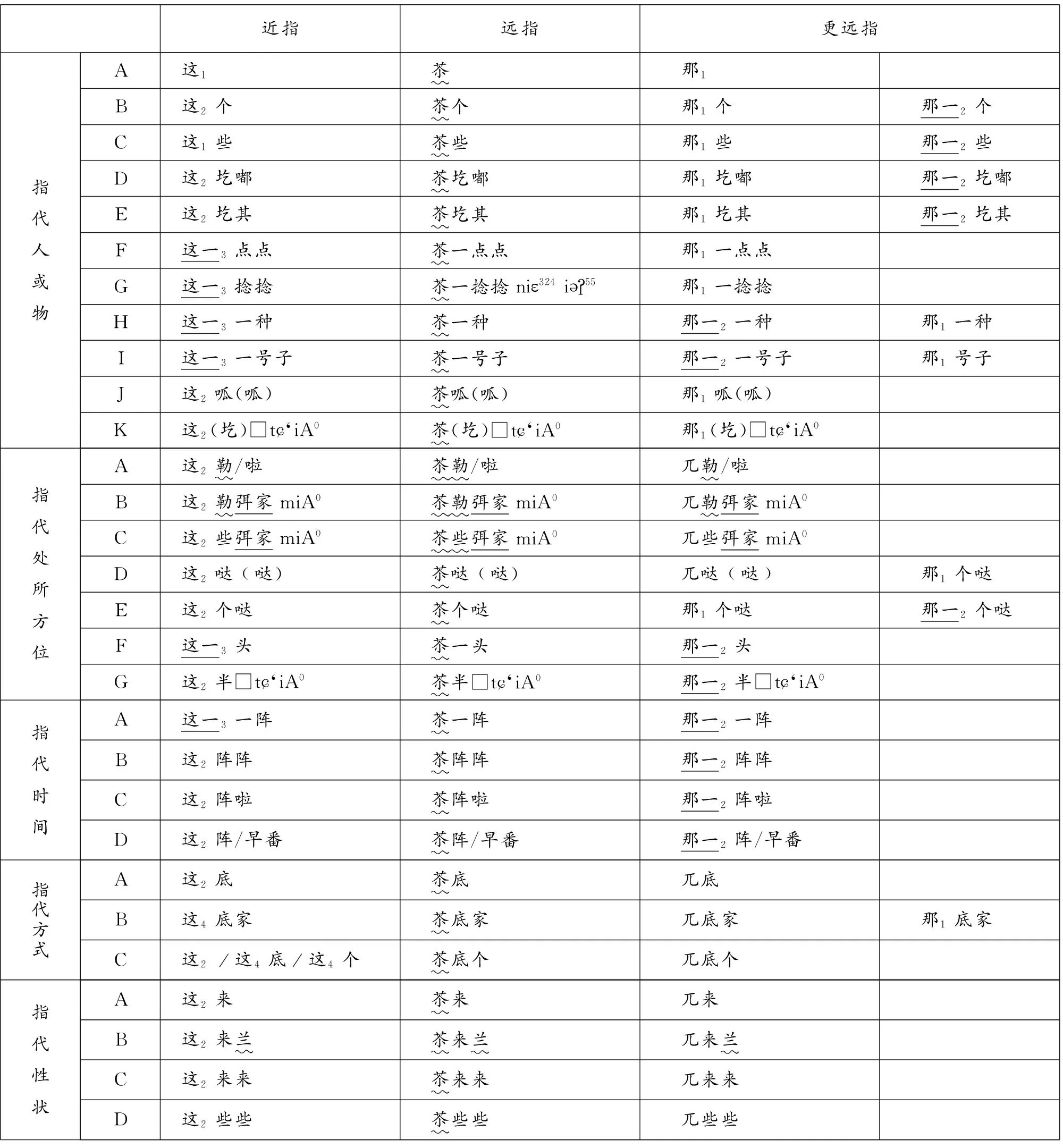

具体如表1:

表1 兴县方言指示代词一览表

说明:“”表示是同音替代;“”表示是合音形式;“□”表示有音无字

二、兴县方言指示代词的分布及别义手段

(一)三分系统词形区别明显,近指、远指、更远指意义稳定

表1中按近指、远指、更远指给兴县方言指示代词分类:近指离说话人最近,远指离说话人较远,但一般是在说话人视野范围内的,更远指比较远指更远,常常是不在说话人视野范围内的,如果在视野范围内,一定是比远指更远的。这一点与盂县及晋语其他具有三分系统的方言相同。

兴县方言三分系统中的指示代词词根形式完全不同:近指都为“这”,远指都为“苶”,更远指为“那”或“兀”。而且三分系统比较稳定:近指、远指、更远指的各类指示代词都是既能单说,又能在对举语境中出现,与盂县及晋方言境内三分系统的指示代词基本相同。

1.单用。

兴县方言近指、远指、更远指代词单用时分别表示近指、远指、更远指意义。例如:

(1)这家这个孩勒可争气嘞。(近指)

(2)苶个孩勒吃饭着也,肚勒疼得不能吃咧。(远指)

(3)那个是甚东西?(更远指)

(4)那个人自十八上从十八岁时走了,再也没回来。(更远指)

(5)这勒是兴县最好的店这儿是兴县最好的宾馆。(近指)

(6)南山公园在兀勒那儿嘞。(更远指)

(7)苶哒是南山公园。(远指)

(8)兀哒那圪嘟那些人做甚嘞?(更远指)

2.两类或三类对举。

在两类或三类对举中,近指、远指、更远指意义泾渭分明。例如:

(9)这个孩勒学习可好嘞,苶个可笨嘞。(近指∶远指)

(10)把苶个凳子搬得去,那个留下。(远指∶更远指)

(11)我不要这些西瓜,把那些桃勒桃儿给我。(近指∶更远指)

(12)我的杯子在这哒嘞,苶他的杯子在苶哒嘞。(近指∶远指)

(13)兀哒离这哒可远嘞。(更远指∶近指)

(14)苶家在苶哒窚住着嘞,那家在兀哒窚着嘞。(远指∶更远指)

(15)这些是我的,苶些是你的,那些是那他的。(近指∶远指∶更远指)

(16)我买这几本,你把苶几本买上,那几本不用买咧。(近指∶远指∶更远指)

(17)这哒是公安局,苶哒是法院,兀哒是检察院。(近指∶远指∶更远指)

(18)这个哒摆下能摆下桌子嘞,苶个哒摆下茶几嘞,那个哒摆下沙发嘞。(近指∶远指∶更远指)

(19)今黑夜勒我在这头睡,你在苶一头睡,叫姑姑到那头睡去。(近指∶远指∶更远指)

(二)更远指内部既有词形区别,又有音变形式,表现形式复杂

1.与三分系统明显不同的是,更远指内部词形和读音比较复杂:指代人/物和指代时间的都为“那”或其合音形式,指代方式、性状的全为“兀”,指代方所的则既有“那”又有“兀”(见表1)。但“那”和“兀”只是处于互补分布中,意义并不对立,都是表示更远指。例如:

(1)那个是甚东西?

(2)把苶个凳子搬得去,那个留下。

(3)兀啦村勒离这啦可远嘞那儿的村子离这儿可远了。

(4)这勒这儿是商务宾馆,苶勒那儿是电视塔,兀勒那儿是南山公园。

以上四句中的“那”和“兀”都是表示更远指意义,只是分布有所不同。

2.指代人/物和方所的指代词表达形式很丰富,值得注意的是更远指很多都有两种说法:大多数情况下是一个词根为“那”的单字音,另一个是“那一”的合音形式;只有指代方所的“兀哒”和“那个哒”是词根“兀”和“那”的对立。这两种说法表示更远指意义时在大多数语境中可以自由替换,属于自由变体。例如:

(5)我不要这些西瓜,把那些/那一些桃勒桃儿给我。

(6)把那个/那一个东西放到苶哒,不用管咧。

(7)兀哒/那个哒离这勒可远嘞。

(8)我不吃这个,我要吃苶个,那个/那一个也行。

(9)我坐到这个哒,你坐到苶个哒,那他坐到那个哒/那一个哒。

(三)更远指的两种说法可以在四分语境中形成对立,分别指示更远指和最远指

值得注意的是,当在特定语境中需要表达比三类更多的人、物或处所意义时,三分系统中的两个自由变体的意义可以对立,一个指示更远指,另一个指示最远指。例如:

(1)你要这个?苶个?那个?还是那一个?

(2)我不吃这个,我要吃苶个,那个也行,那一个也行。

(3)这些是苹果,苶些是橘子,那些是香蕉,那一些是桃勒桃儿。

(4)把这些、苶些、那些、那一些都拾摞给一搭把这些和那些都收拾到一起。

(5)这圪嘟是山药,苶圪嘟是苹果,那圪嘟是辣角子,那一圪嘟是鸡蛋。

(6)这一种质量好,苶一种质量不咋底,那一种还行嘞,那一种是质量最好的。

(7)不在这哒,也不在苶哒,也不在兀哒,在那个哒。

(8)这哒近,苶哒远,兀哒比苶哒远,那个哒才远嘞。

(9)这哒是公安局,苶哒是法院,兀哒是检察院,那个哒是友兰中学。

以上例句(1)~(6)是指代人、物的指示代词,(7)~(9)是指代方所的指示代词。

值得注意的是,当地甚至还衍生出五分的说法,例如:

(10)这哒近,苶哒远,兀哒比苶哒还远,那圪哒才远嘞,兀勒(勒)才远嘞。

上例第五指经常用重叠后缀“兀勒勒”强调其远,而且把副词“才”的韵母拖长,以示比第四指更远。这应该符合指示代词的象似性原则。

比较特殊的是,当地指代时间的指示代词没有四分现象,但指代方式的却可以四分。例如:

(11)你不要这底做,也不要苶底做,也不要兀底家做,你要那底家做。

不过,这种说法在当地并不常用,常用的是指代人、物和指代方所的指示代词。

三、兴县方言指示代词四分现象的成因

我们在《晋语盂县方言指示代词四分现象的考察》[2]中认为,盂县方言四分系统的前三指是由“这∶那”和“这∶兀”两个二分系统叠置形成的,第四指是通过系统内部变音手段产生的新的叠置。兴县方言四分现象的成因应该与盂县方言相同。

但兴县方言四分现象(包括五分现象)与盂县方言还有明显的不同,即盂县方言四分系统中的最远指是已经固化了的——不论单说还是在两类对举、三类对举或四类对举中都能运用,都表示最远指意义,[2]而兴县方言指示代词的四分或五分却是临时的——最远指的一类在单说或两类对举、三类对举中并不表示最远指,只表示更远指,例如指代处所的“那圪哒”、“兀勒勒”,在单说、两类对举、三类对举中仍是表达更远指意义,只有在需要四分或五分时才会临时从另一类中找一个更远指意义表示最远指意义。试比较:

(1)a.你要这个?苶个?那个? b.你要这个?苶个?那一个? c.你要这个?苶个?那个?还是那一个?

(2)a.不在这哒,也不在苶哒,在兀哒嘞。 b.不在这哒,也不在苶哒,在那个哒嘞。 c.不在这哒,也不在苶哒,也不在兀哒,在那个哒嘞。

(3)a.兀勒更远指的学校是最好的。 b.这勒这儿是商务宾馆,苶勒那儿是电视塔,兀勒更远指是南山公园。

c.这哒近,苶哒远,兀哒比苶哒还远,那圪哒才远嘞,兀勒最远指才远嘞。

从以上三例可以明显看出,最远指代词在别的语境中都是表示更远指意义,只有在需要四分或五分的语境中,才临时用于指代最远指。

兴县县川话第四指来自本系统同类但非同一套的指示代词,这从上表中可以看得很清楚。这种现象充分说明“第四指应是三分系统内部不同方音形成的新的叠置”[2]。不同类或不同片方言这种叠置形成的指示代词最初是临时的,像兴县方言,这种叠置现象有两条出路:一种是受共同语的影响[3]97-108,叠置现象逐步消失,回归三分甚至二分系统;另一种是像盂县方言一样,四分形式逐步固化,形成一种具有最远指意义的四分系统。

“生活于高山或河谷地带的民族,其语言的指示代词重视所指对象与说话人的位置、方向,正是象似性的一种表现。”[4]304。兴县和盂县一样,境内都多崇山峻岭,错综复杂的地形使得当地人对方向和距离比平川地区的人们更加敏感,因为交际中具有对方位、距离更细微区别的要求,第三指、第四指才应交际需要而产生。

[1] 汪化云.汉语方言指示代词三分现象初探[J].语言研究,2002(2).

[2] 史秀菊.晋语盂县方言指示代词四分现象的考察[J].语言科学,2010(5).

[3] 刘丹青.崇明方言的指示词——繁复的系统及其背后的语言共性[J].方言,2005(2).

[4] 储泽祥,邓云华.指示代词的类型和共性[J].当代语言学,2003(4).

【责任编辑 冯自变】

2015-06-28

史秀菊(1962-),女,山西临猗人,山西大学文学院教授。 尹国梁(1989-),女,山西交口人,山西大学在读研究生。

国家社会科学基金:《类型学视野下的晋方言语法比较研究》(13BYY047)

1672-2035(2015)06-0090-04

H172.2

A