社会审美观念的传播过程与机制

2015-03-02陈浩

陈 浩

(复旦大学 历史地理研究中心, 上海 200433)

【文化学】

社会审美观念的传播过程与机制

陈 浩

(复旦大学 历史地理研究中心, 上海 200433)

今人以瘦为美已为一种风尚,但作为一种社会观念来看,它的发生、传播和着生有自己的一套逻辑。以审美观念、创造主体、传播媒介和观念受体为分析框架,可以发现以“瘦为美”这种观念背后的运作过程和机制。从主体到受体的传播不是单向的,到达受体后,还会以某种方式反馈给主体,主体根据反馈来进行调整。这个过程是循环往复的,其影响除了对原有观念产生冲击外,还对受体自身产生影响。

社会审美观念;主体;受体;媒介;瘦为美;传播

今人“以瘦为美”,这条标准通行于世界很多国家,而且不单单是男人们的审美标准,也是女人们对自己身体的看法。这个看法如同一股洪流,席卷每一个接触现代文化的人。在女性中有一种观点:减肥是女性一生的事业。为此,她们甚至不惜“一切代价”,通过饮食(节食或素食)、运动以及外科手术等来达到目的。

本文不专门讨论“以瘦为美”这条标准本身是否存在问题,而是分析这种社会观念是如何被传播以及深入“人心”的,即主要探讨“瘦为美”的审美观念是怎样在女性群体中形成并且变得根深蒂固的。

一、模式

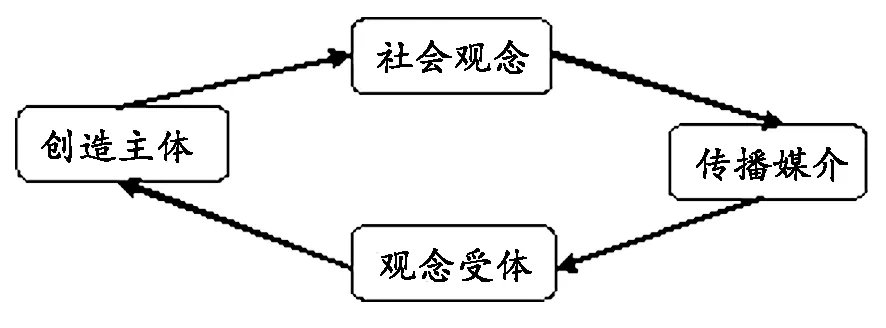

要解开这个问题,首先要明确观念是如何产生的。一种观念被创造出来有多种方式,但是会有个创造主体,然后传播时有个媒介,最后要有个受体,传播模式如图1。

创造主体(观念主体):创造观念的主体,可以是纯粹的一群人,如一个种族、民族,或同一性别、同一职业的人,也可以是因为某种因素而关联起来的不同背景的人,但在某一点上有共识。此其一也。其二是创造主体在社会中处于优势地位甚至是支配地位,或者某一时空内占居了主导地位,如古代社会中的男性群体、城市里的本地人等。

图1 社会观念传播过程与机制

某种观念(社会观念):带有清晰的指向性(即有边界),暗含着“自己”与“他者”的差异,[1]50-59具有传播性和变异性(可被改造而变成其他群体认可的观念,可以粉饰和包装),与传播学上说的“信息”相对应。

传播媒介:形同文化传播,古代依靠口头和文字,当代除了这些(接触传播)外,从具体媒介看,有人与人直接或间接对话的语言、报纸、杂志、电影、电视以及网络和广告。对于时尚类观念,网络和广告是传播利器。

观念受体:与主体相对,即一种观念一定不是脱离实际空无的,一定暗含了参照对象或者作用对象。观念受体最大的特点就是处于相对弱势地位,被动接受,之后可能能动地改造,或者产生与之相对抗的一种观念。观念受体类似大众传媒理论中的受众——信息的接受者。

不过,这种传播不是单向的。观念到达受体后,还会以某种方式反馈给主体,主体根据反馈来进行调整。而且,这不是一次完成的,而是循环往复的,因此可以认为主体与受体在相互作用。

我们将以此为分析工具,来解构“瘦为美”观念在女性群体中的流行。

二、审美

先来解剖“瘦为美”观念。“美”是一种价值判断,但是广义的美也带有道德意味。费孝通先生在其八十寿诞时总结出“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”十六字箴言,被认为是儒家“和而不同”的新阐述。这里的“美”就不是日常所说的一个人好看的意思。好看的“美”是审美学上的美,是狭义上的美。我们日常所说的“美”即此美。作为审美的“美”既是一种审美对象,也是审美结果。“美”是审美主体欣赏审美对象(即“美”)之后所得出的关于“美”的结论。

然而在人类早期,我们的祖先不可能有这么一种理论意识。因此,古代的“美”的意识十分朴素,就是只做不“说”:一个男青年看见一个女孩儿,感觉是“窈窕淑女,君子好逑”,其中的“窈窕”就是“美”。再如,我国古典文学里对花草、女子的溢美之词可谓俯拾即是,目不暇接,比英文中一句“You are beautiful”要丰富、细腻很多,如肤如凝脂、手如削葱、面若银盆等等。白居易一句“樱桃樊素口,杨柳小蛮腰”,道尽两位丫鬟的婀娜风姿;李白一句“云想衣裳花想容”,真是艳丽无比;即便说自然界,杜甫一句“留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼”也描绘出黄四娘家“花满蹊”的情景。“女人如花”就是一个审美上的明喻。

这些对美的朴素观念反映了人类追求美的本质。因此,常言道爱美之心,人皆有之。那么,有了这样一种本能,当审美对象不同时,观念的效果也就不一样了。先举一个看似不相关的例子,即龚自珍在《病梅馆记》中所指出的,当时文人雅士对梅花的“变态”追求造成了“病态”的梅花。其所表达的道理十分明确,就是由于一群人喜欢梅花“千奇百怪”,于是修花人就把梅花弄得“千奇百怪”——非梅花想要“病态”,竟是赏梅的人是病态的。梅花处于被动地位,没办法只好迎合那些文人雅士,即审美主体。当这种观念风行天下,大家习以为常,于是“梅花”的病态反而成了“常态”。糟糕的是,人类的群体特征决定了它是以多数人的意志为主的。

必须明确,女人最大的“审美者”是男人,这意味着男人天然地成为“审美主体”,而女人天然地成为“审美对象”(反之亦然,女人也是男人的审美主体)。另一方面,自古而今,尤其在古代,男人们处于优势地位,即构成了观念的创造主体。在如何看待“女性怎么样表现才是美”的问题上,男人掌握着绝对话语权。比如,唐朝人以丰腴为美,可以想见唐朝男人至少要首先这么认为,尽管现实中难以找到这个时间分界。再比如,日本幕府时期,在平安时代,“染黑齿”还只是贵族女孩儿成人仪式,到江户时代(德川幕府)就变成贵族妇女“美”的习惯了,而且影响到民间,直到明治维新,日本天皇亲自下诏废除“染黑齿”的陋习。这里,“染黑齿”反映一种对“美”的看法,一种观念。因此,“瘦为美”本质上还是男人对女人进行审美的结果,并且这个审美结果被社会观念化了。

三、发生过程

现代社会里“瘦为美”观念风行,很难推断到底是哪一个地方、哪一群人、在哪一个时间“发明”这个观念的,但可以知道的是,这是一个缓慢而且很模糊的过程,是上述机制反复运行、反复作用而逐渐显现出的一种趋势。因此,可以作如下过程描述(一种假定):

“瘦为美”观念在一个社会被孕育,然后通过全球化交流,被带到其他地方;到当代,男人的视觉追求逐渐明确为“瘦为美”,于是通过时装周的模特、时尚服饰、各种选美比赛以及女明星们的示范等等,到达千家万户的少男少女那里;进而,男生们认为,女孩“瘦为美”,女孩自己也认为“瘦为美”。不管作用机制如何复杂,但最终一个结果很明了,就是年青女性把属于外界的社会性观念(瘦为美)内化为自己思想意识的一部分。这是最惊人的一步,是“瘦为美”观念到达受体时发生的最关键一幕,也是观念整个传播过程中一个重要环节,这里称之为“着生”,本义是指生物体附着在某处生长,这里专门指代观念到受体这一段传播过程(社会观念传播到受众那里,附着到他们脑海里,并可能生长)。

从文化传播看,借助生理学概念,这是文化观念的“同化”过程,类似“新陈代谢”上的“同化作用”。从遗传学来说,这是一种观念实现了“自我复制和繁衍”,即“瘦为美”观念从社会里植入每个与之接触或者受之影响的人的大脑中。其实,这并没有什么,因为这种思想观念的传播几乎每天都在发生,即所谓“洗脑”。美国对世界推行价值观念输出,其实从原理上说,跟“瘦为美”观念植入有点相似,只是推动力量不同,动机不同。

“瘦为美”观念,从创造主体看,只能定义出男性群体这个抽象出来的集体,他们对女性的审美标准逐渐“社会化”,进而被女性内化为自己的审美观念,最后成为社会共识。这是第一种发生与传播模式。传播上,女性基本是被动接受,不参与观念的创造,可称之为“接受式”。

实际上,女性自己也是自己的审美对象。这意味着她们本身在“瘦为美”观念形成与传播过程中始终扮演着重要的角色,即便在这种观念的肇始阶段她们也参与其中,所以说“瘦为美”观念是男人与女人在如何对女人身体进行审美的问题上相互作用并共同推动的结果。这种趋势一旦形成后,本身就对男女双方同时作用。前文展示的过程机制(图1)只是拆解开的理论过程,或者叫慢镜头,实际中一定很模糊,纠缠在一起。这可被视为第二种过程模式,称之为“参与式”。

另一方面,女性自己也是自己身体的审美对象,这也造成另一种可能,即女性群体内部对如何评价自己的身体也会产生新的看法,并被男人认可。有这样一个生动的例子:一个女人在去见男人之前偶然在头上插一朵花,会见中被男人赞美,于是她得到了认可,会把这个行为意识化,甚至归纳为一种“美”的观念。显然,“插花”这个动作没人教她。因此,是否也存在这样一种情形:最初,“瘦为美”也没人教她们,直到某个时候,偶然的机会,一些身材显瘦的女孩儿穿着贴身的衣服,显山露水,受到男人们的追捧,而这些女孩的突出特征是身材很好(瘦)。于是其他女孩就跟风了,随后再被男人认可,在来往反馈中,互相强化这种认知。

此外,“瘦为美”的观念也可能是女性自己创造的。在康德看来,人类的美感不仅与生俱来,而且男女趋向有别,女人作为“美的性类”是以美感为突出特征的人群。[2]这表明她们不仅可能创造各种自己看起来“美”的打扮或装束,而且对任何审美观念及其变化都比男人要敏感。女性作为社会审美观念受体的自身特征就构成这些观念传播的天然土壤(可作为女人对时尚敏感的注解),星火燎原。此为第三种过程模式,不妨称之为“创造式”。

四、案例

有必要提一件中国近代史上关于女性的大事变,即妇女解放运动。它发轫于法国大革命,当时强调人人平等,启蒙思想深入人心,法国妇女也拿起武器和男人一起参与斗争,这是法国历史上第一次妇女大规模运动,亦是女权运动肇始,以致于1791年9月《女权宣言》被推出。那幅著名的油画《自由引导人民》背景虽然是七月革命,但是非常有意思的是,一个赤裸上身、丰乳挺立的女人冲在最前面,而且激情澎湃。中国也经历过妇女解放运动。比如1927年初“民国天乳运动”[3],3月8日当天,国民政府组织20余万军民于汉口举行“三·八”国际妇女节大会,并举行大规模游行,期间,名妓金雅玉等人裸体挥旗,高呼“中国妇女解放万岁”等口号,冲入游行队伍。裸体游行被她们看作“最革命”。同年七月,国民党广东省政府委员会第33次会议通过禁止女子束胸提案,即“限三个月内所有全省女子,一律禁止束胸……倘逾限仍有束胸,一经查确,即处以五十元以上之罚金,如犯者年在二十岁以下,则罚其家长”。这场运动随后蔓延全国。民国时期的女明星们也登上历史舞台,胡蝶、白杨等纷纷穿上泳装,走进泳池,大胆展示她们的身躯——“‘秀’身材,更‘秀’观念”。进而是受到西方思想熏染的大家闺秀、职业女性也着装大胆起来,据称当时上海、北京、天津的公共泳池和一些海滨沙滩上,都曾出现过西式泳装女郎。

黄玉涛和周秋光发文认为民国时期的广告也推进了民国妇女解放运动,广告既是商业宣传,也是新文化的传播,给出了“巨大的推动和普及作用”以及“重要的引领作用”的评价。[4]

这无疑是一个活生生的关于观念传播的案例。在对身体美的看法上,在“民国天乳运动”以前,束胸可谓一种“时尚”,大概是男人眼中女人的“时尚”,包括裹脚等习俗;新文化运动以后,不少个性解放观念从西方漂洋过海进来,在传统观念中楔入另一套观念体系。然而这种女性解放运动也几经波折,比如北洋政府禁止有伤风化的衣饰。观念传播背后也可能存在权力的斗争。

五、传播及其影响

观念传播需要媒介和推动者。在社会观念变革与更新中,知识分子的推动力量不可小觑,他们就如同当代那些服装设计师一样(通过服装传达“瘦”的理念)。上面那个案例中,早在20世纪20年代,时任北京大学哲学教授的张竞生讲授《美的人生观》[5],其中一节就倡导裸体行走、游泳、睡觉等,指出“性育本是娱乐的一种”。这已带着浓厚的小资产阶级色彩。他俨然成为乳房解放的“革命导师”和“舆论引导者”[3],使当时弥漫着理学气息的中国社会备受震动。

现下,“瘦为美”观念的直接后果是减肥俨然成为年轻女性的事业。这可能有些夸张,然而大众传播媒介无疑起了巨大的作用。一个小孩本不知道什么是“身体美”,但是到十五六岁就知道自己要保持身材了;也许起初还不知道为什么要这样做,只因为大家都这么认为,之后就会叠加上许多理由来。“瘦为美”的判断基础是“审美”需要,在男人眼中不过如此,但这种观念内化为女性自己的观念并作为行为准则付诸行动时就会发生变异。诸如“瘦”带来的一系列好处,即便不先得到周围男士的认可,也会首先得到周围女士的“羡慕”。换言之,她们接受这个社会观念后会有意无意地在自己内部将其放大、强化。最显著的例子就是现在新一波的“审胸”标准,“胸大即美”似乎成为“社会共识”。女性内部就自己盘点自己以及互相盘点——她们以此为标准互相评判自己以及其他女性的身体,在比较中处于弱势的就可能感到“自卑”。同时,“平胸”与“波霸”被发明出来,带着鲜明的感情色彩。这些词汇背后,暗含着“创造主体”和“观念受体”。表面看这是女性看待自己身体的一种观念,但实质还是相对于男性群体,为了某种“迎合”。

在第二种观念发生与传播模式中,尽管女性更加主动地参与观念产生的肇始阶段,但是她们作为被审视对象的地位仍然清晰可见。尽管是现代社会,关于女性美的价值判断上,女性似乎仍然不是价值判断标准的终极创造者,那些关于女性身体美的社会观念仍然从根本上受制于男性力量。这很可能与社会经济政治活动中,男性仍然占居优势地位有关,说明价值判断观念的背后是权力、财富和话语权问题。

一个非常明显的佐证是近些年荧幕上火爆的“选美比赛”,选手们都是年轻女性,穿着尽可能显露出身体曲线,而评委席上基本是一群男评委(尽管有时会有女评委)。这一方面说明女性身体今天仍然是社会“审美对象”,男性处于审美主体行列;另一方面,也反映了这种荧幕+比赛活动所具有的传播功能,即那些选手的身高、身材、各部位大小基本是“社会”(更多是男人世界)认可的“当代美女的标配”。

“瘦为美”观念作为社会观念是可以被理解的,但是问题在于一种观念被执行太久或发展下去都可能极端化。这不得不引起注意。一种价值观念的输出除了对原有体系带来冲击以外,随后发生的就是对观念受体本身的冲击。这一点是人们容易忽略的,也是学者们较少提及的。理解起来不难,如同一种药物除了消除原有一种对应病症外,它本身还可能产生一些“副作用”,而这又与使用剂量和服用频率有关。那么,“瘦为美”观念作为一项美学“成果”,应该是一件好事,反映了人类还有某种美的判断,但是在“剂量”和“服用频率”上,由于报纸、网络、电影、电视等现代媒介无时无刻、无处不在地直接或间接地宣扬它,观众就会表现出“文化中毒”反应:欧美社会和我国社会都出现一些年轻女性为了减肥而骨瘦如柴的极端案例,报道可谓触目惊心,媒介应该对此反思。

抛开传播过程本身,就观念受体来作分析,年轻女性作为“瘦为美”观念的最大直接受体,她们未能仔细评价外来观念对她们身体可能带来的伤害,她们更关注观念所带来的精神意义,而且她们的美感和社群性(行动表现即跟风)又天然地为那些时尚观念的着生提供便利。

六、启示

作为社会观念的创造主体,很多时候难以从微观上去观测和约束,但是它又恰恰表现出可引导性。当现代舆论成为一种社会力量后,在一种观念发生与传播中扮演的角色已经多元化,而且逐渐向创造主体渗透,即舆论可能就是社会观念的引导者,而舆论又掌握在媒体手中,媒体则受到政府力量的制约。因此,作为社会的管理者,政府适时推出符合当时社会的一套价值观念体系,可以起到“以正视听”的作用。落实到“瘦为美”观念上,政府作为媒体审查者,对于过分宣扬某种不良价值判断或充满暗示性的电视节目或影视剧目可以表达立场,甚至扶植一些与之相对应的公益节目,可起到中和的作用。在表达女性身体审美的判断上,作为观念传播者的媒介应该放弃那种鲜明的“爱憎”立场。不过,这绝非是鼓励胖人,因为肥胖已经被认定为一种非健康的状态,[6]而是相对于“瘦为美”观念引发的“过分节食”行为而言。关于媒介方面,威尔伯·施拉姆已经申明,“大众媒介是信息在社会流通过程中的主要把关人”[7],他还研究媒介控制的相关问题,尽管话题敏感。作为观念受体,民众应该理性看待“瘦为美”。“骨感”也许是美,但不一定健康。在和身高、年龄相适应的体重范围内,保持适度的“瘦”可以获得美感和健康上的双重收获。

总之,一种社会观念的发生与发展、传播与变异是一个复杂的过程,有一套自己的机制,该机制对文化意义上的观念(比如中西方文化)的传播与授受具有一定借鉴意义。

[1] Lila Abu-Lughod.Writing against Culture[C]//Timothy S.Oakes,Patricia L.Price.The Cultural Geography Reader. New York:Routledge,2008.

[2] 康德.对美感与崇高感的观察[G]//康德美学文集.曹峻峰,译.北京:北京师范大学出版社,2003.

[3] 林一杕.女人胸前那点旧事[N].羊城晚报,2010-09-18.

[4] 黄玉涛,周秋光.民国时期的广告对妇女解放运动的推进[J].求索,2009(5).

[5] 张竞生(著),张培忠(辑).美的人生观[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2009.

[6] 马立芳,郭红卫,何霭娜,等.成人超重和肥胖的危害及影响因素分析[J].环境与职业医学,2007(4).

[7] 威尔伯·施拉姆,威廉·波特.传播学概论(第二版)[M].何道宽,译.北京:中国人民大学出版社,2010.

【责任编辑 张 琴】

Propagation Process and Mechanism of a Social Aesthetic Idea

CHEN Hao

(CenterforHistoricalGeographicalStudies,FudanUniversity,Shanghai200433,China)

Seeing thinness as beauty has been a fashion today, and as a social concept occurring, spreading and insertion of which have a set of own logic. Aesthetic idea, subject of innovation, media and receptor are regarded as analytical framework to discuss operating process and mechanism behind the concept of seeing thinness as beauty. The spreading of the idea from a subject to a receptor is not unidirectional but to reach this receptor and then report back to the subject which would adjust itself according to the feedback. This process is reciprocating to impact original concepts as well as receptor itself. Above discussions perhaps help with understanding the interaction between cultures.

social aesthetic concept; subject; receptor; media; thinness as beauty; propagation

2015-07-16

陈 浩(1988-),男,安徽阜阳人,复旦大学历史地理研究中心在读博士。

1672-2035(2015)06-0013-05

G20

A