山西煤炭资源开发生态补偿的现状与对策研究

2015-03-02狄晓艳李素清武冬梅

狄晓艳,李素清,武冬梅

(山西大学 黄土高原研究所, 山西 太原 030006)

【经济学】

山西煤炭资源开发生态补偿的现状与对策研究

狄晓艳,李素清,武冬梅

(山西大学 黄土高原研究所, 山西 太原 030006)

山西是我国重要的煤炭工业生产基地,长期高强度的煤炭资源开采,造成了严重的生态环境问题。在对山西煤炭资源开发生态补偿现状和存在问题进行分析的基础上,重点从生态补偿标准量化、资金筹措与使用、法律保障等方面,提出了建立山西煤炭资源开发生态补偿机制的对策,研究成果对促进我国煤炭资源的可持续利用,具有重要的示范效应。

生态补偿;煤炭资源;对策;山西

煤炭资源生态补偿机制是以节约矿产资源,保护生态环境,促进矿区可持续发展为目的,运用行政、法律、市场等手段,调节损害或保护生态环境的主体间的利益关系的一种公共制度。[1],[2]1-11其可作为经济杠杆来调整煤炭资源的开发利用活动,是将生态环境的外部性进行内部化的一种经济激励机制。建立生态补偿机制,是协调矿产开发与生态环境保护之间的矛盾,实现生态文明建设的关键问题之一。

资料显示,前人主要对山西矿产资源生态补偿的内容[3]、形式[3]、实践成效[4]、动态演变[5]等方面进行了研究,提出了实施恢复治理保证金制度、政府财政转移支付或专项支持、鼓励矿山生态治理的市场行为等一些具有重要价值的建议。生态补偿机制的建立是一项复杂而长期的系统工程,涉及生态保护和建设、资金筹措和管理使用等各个方面。因此,需要在调查分析国家生态补偿政策、山西煤炭开采造成的主要环境问题和生态补偿现状等的基础上,查找现有生态补偿机制的不足,提出进一步完善山西煤炭资源生态补偿机制的对策和建议。

一、建立煤炭资源开发生态补偿机制的必要性

山西地处华北地区西部,黄土高原东翼,生态环境极度脆弱,是重要的煤炭生产基地和国家煤炭工业可持续发展试点区。据统计,山西已探明煤炭储量2 688亿吨,占全国探明储量的22.8%;新中国成立以来,山西累计产煤156亿吨,外调逾100亿吨,为稳定国家能源市场做出了巨大贡献。但长期以来,大规模、高强度、粗放式的煤炭开发利用,也使山西付出了沉重的生态环境代价。严重的粉尘飞扬、水污染、废水废气渗溢、矿区地下水位下降、土壤污染、植被破坏、地表沉陷、水土流失、工业场地和煤矸石大量堆放占用土地等环境问题,严重制约着山西的转型和发展。

2008年山西省发改委调查结果显示,改革开放以来,山西累计生产原煤约100亿吨,形成采空区面积5 115km2,地表沉陷面积2 978km2,造成矿山地面塌陷、地裂缝、滑坡等约2 146处,3 309个村庄、66万人受到影响,1 082km2的耕地、42.6km2的林地遭到破坏,采煤造成的水资源破坏面积达2万km2,导致1 678个村庄的80万人口、10万头牲畜饮用水困难。年排放矿井水5亿吨,导致全省受污染的河流达3 753km。据不完全统计,山西煤矸石堆积量已超过10亿吨,且以每年5 000万吨的速度增加,采煤造成的塌陷面积以每年94km2的速度增长,每年的环境损失超过90亿元。[2]至2015年,山西煤炭开采导致生态环境经济损失至少达770亿元;至2020年,煤炭开采导致生态环境经济损失至少达850亿元。[6]近年山西原煤产量及生态环境损失统计情况见表1。

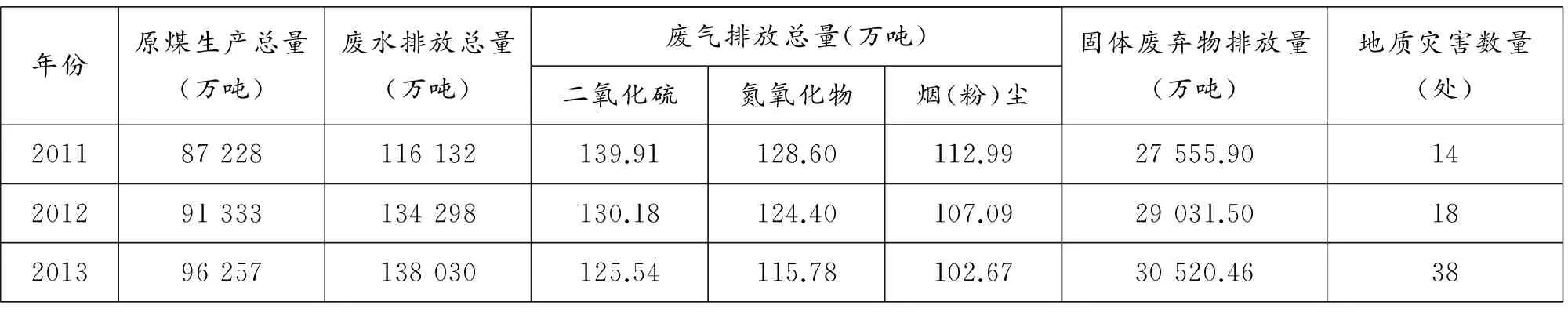

表1 山西原煤产量及生态环境损失统计表

说明:数据来源于中国统计年鉴

由表1可以看出,近年来山西原煤产量逐年增加,废水、固体废弃物排放量以及地质灾害数量均逐年增加。基于此,开展山西煤炭资源开发的生态补偿机制研究,对促进我国煤炭资源可持续开发利用具有重要的示范效应。

二、煤炭资源开发生态补偿制度的现状

对于煤炭矿区历史遗留问题和跨区域问题,2007年起,山西省设立了煤炭工业可持续发展基金,在一定程度上弥补了煤炭开采造成的历史欠账问题。2007年至2013年,山西省共征收可持续发展基金1 162.43亿元,其中50%的支出用于解决跨区域生态环境治理,包括煤炭开采所造成的矿区“三废”污染、水土流失、生态退化、土地破坏、沉陷引起的地质灾害以及生态恢复费用等。这些措施促进了生态环境补偿市场化和法制化。

对于煤矿企业自身产生的生态环境问题,2007年10月1日起,根据《山西省煤矿转产发展资金提取使用管理办法(试行)》和《山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法(试行)》的规定,山西煤炭企业按照吨煤10元的标准提取矿山生态环境恢复治理保证金,其中30%左右用于造林绿化。在“以煤补林”机制的带动下,近年来山西省每年林业投入资金近100亿元。2007年到2013年7月,全省提取保证金385.9亿元,提取率为99.2%。2014年12月起,山西省实施煤炭企业资源税从价计征改革,清理取消了山西煤炭可持续发展基金、原生矿产品生态补偿费、煤炭资源地方经济发展费等,这些措施的实施对促进企业资源节约集约利用和保护环境、逐步形成可持续发展的长效机制具有重要作用。

2008年起,山西省政府相继出台一系列政策文件,正式启动实施我国规模最大的煤炭企业重组方案。截止2015年,煤炭企业主体由2 200多家减少到130家,矿井数由2 600座减少到1 053座,70%的矿井规模达到年产90万吨以上,平均单井规模由年产30万吨提高到年产100万吨以上,产业集中度明显提高。2015年起,依据《山西省深化采煤沉陷区治理规划(2014—2017年)》,全面实施采煤沉陷区的治理。2015年7月,《山西省国有土地上房屋征收与补偿条例(草案)》就国有土地上房屋征收和补偿作了明确规定。同时,煤炭重组企业利益的分配、矿区居民的搬迁、生态环境的治理等均需要以长期有效的生态补偿机制为基础。

三、煤炭资源开发生态补偿制度存在的问题

近年来,山西省出台的一系列针对煤炭资源开发生态保护和生态补偿的措施,取得了明显的成效。但在生态补偿机制的研究与实施方面仍存在着许多问题,表现为:

1.生态补偿措施缺乏可操作性

生态区、开采方式、城乡等不同条件下,生态补偿的标准、实施范围以及补偿的目标都存在差异。山西省缺乏这方面的指导性文件,仅根据统一的吨煤产量进行补偿标准的核算误差比较大,并且生态补偿要求在规定的时间内达到预定目标,却没有具体的考核量化指标。

2.生态补偿资金缺乏,补偿力度薄弱

国外煤炭补偿费征收率一般为10%~16%,而中国的煤炭补偿费仅有1%,只是考虑了资源经济损失补偿,而忽略了煤炭开采造成的生态损害成本。在很长一段时间,矿产资源补偿费征收标准低,与矿产资源价值、市场现状脱节,导致资源和环境成本的外部化和社会化。[7]同时,长期高强度的煤炭开采造成了土地塌陷、水污染、大气污染、水土流失、地质灾害等一系列环境问题,相对于老旧矿山环境治理和生态修复实际资金需求,中央投入的资金远远无法满足需要,亟需投入大量资金进行恢复治理。因此,欠账过多、资金短缺是阻碍山西生态补偿机制实施的瓶颈。据初步统计,仅朔州市境内就有废弃矿山300余家,需治理面积超过1 500万平方米。[8]山西大同市南郊区从2006年开始对采空塌陷区实施整体搬迁,目前该区有7 373户搬迁问题需解决,仍有10亿元资金缺口。山西原计划在2008年开展地方煤矿采空塌陷区治理试点,但由于缺乏资金,最终没能开展这项工作。在资源税费改革的新形势下,生态补偿金的合理征收与补贴,是煤炭企业发展和长效生态补偿机制建立的基础。

3.生态补偿法律法规建设滞后

虽然生态补偿具有相关的法律依据,但涉及生态补偿的法律规定分散在多部法律之中,缺乏系统性和可操作性,其权威性和约束性不够,它主要表现在以下几方面:首先,目前国家还没有出台生态补偿的专门立法,未规定煤炭开采防范期、运营期和修复期生态补偿的措施,生态补偿主要参照土地管理、生态环境、矿产地质等方面的相关法律法规,导致许多区域生态补偿存在重复补偿、补偿混乱等现象。其次,现有矿山生态环境保护与治理工作不规范,影响矿山环境保护和恢复治理工作成效。第三,生态补偿相关法律法规的建设明显滞后,未明确以法律的形式规定补偿对象、标准、范围、方式等,促使政府、企业和当地群众的职责和权益不明,严重阻碍了生态补偿机制的规范化和制度化。[9]

四、建立煤炭资源开发生态补偿制度的对策

1.科学量化煤炭资源开发的生态补偿标准

确定生态补偿标准是矿产资源生态补偿机制构建的关键所在。但目前国内外生态服务价值和社会服务价值没有公认的评估方法,所以生态补偿标准的确定是生态补偿机制研究中的一个难点。同时,由于不同矿区煤炭资源开采造成的生态环境损害、环境恢复与治理的程度等均存在显著差异,因而根据吨煤比率收取存在很大的误差。建议结合山西煤矿开采造成的环境污染、生态破坏、矿区居民经济损失等因素建立生态补偿指标体系,定量评价生态补偿标准,提供可操作性强的矿区煤炭资源开发生态环境补偿依据。

2.扩展煤炭资源开发生态补偿金的多元化融资渠道

资金来源是解决矿区生态恢复的关键,应充分运用市场和社会参与机制,扩展多元化融资渠道。首先,鼓励民间、企业、个人等组建独立的煤矿环境治理与生态恢复投资公司,逐步将生态环境治理与补偿推向市场,改变目前存在的政府部门分散投资的政府行为。其次,可按照“谁保护,谁受益”的原则,通过治理工程项目的市场化运作回收资金并获得土地出让收入,充分调动私营资本和民间力量保护和建设生态环境,开拓矿区环境治理和生态恢复资金渠道。如对于山西废弃矿区存在的历史遗留问题,可通过财政补贴、税收减免等优惠政策,吸引社会资金进入到生态补偿领域。同时,在煤炭资源税改革措施实施的基础上,通过从资源税中提取一定比例的资金,建立生态补偿专项账户。对于注重生态环境保护的企业,给予一定的奖励,真正体现“谁保护,谁受益”的原则。这不仅可在一定程度上减轻山西省政府的财政压力,还可通过市场激励措施引导相关人员采用环保方式生产和消费。

2008年《关于环境污染责任保险的指导意见》的颁布,为矿产资源生态补偿提供了新的思路。建议在矿产资源开发中,引入生态保险机制,明确生态破坏责任保险范围和赔偿标准,保险公司按市场机制开展生态破坏责任保险业务,一方面减少企业经营的风险,另一方面可在发生矿山环境事故后由保险公司进行理赔,为矿区生态补偿资金提供保障。此外,可通过发行生态彩票、国债、债券式基金等方式募集生态补偿资金。

3.建立煤炭资源开发生态补偿法律保障体系

法律法规体系问题是建立生态补偿机制的根本问题之一。针对山西省煤炭资源开采造成的矿区土地塌陷、环境污染、植被破坏等问题,首先,要加强矿区生态环境法治建设与执法力度,严格执行煤矿安全生产、清洁生产审核,对于灾害严重、安全措施无保障、开采成本高,高硫高灰无市场的煤矿,应列入国家支持关闭破产煤矿范围。其次,要在参照国家环保法、土地法规、矿产资源法、土地复垦规定、生态补偿条例草案等的基础上,制定可操作的“矿产资源开发生态补偿与环境修复治理法”,进一步明确国家、地方、企业和个人之间的权责,保证生态补偿制度的长效性。

4.注重公众参与,保障特殊群体的利益

通过生态补偿的公众宣传和科普教育等方式,增强全体公民的生态保护和补偿意识,保障他们的知情权、参与权和监督权,使他们能够积极主动参与到生态补偿中,构建相对稳定的社会参与、社会监督与利益协调机制。

[1] 李丽英.煤矿区生态环境恢复补偿机制[J].西安科技大学学报,2008(4).

[2] 秦格.生态环境损失预测与补偿机制——基于煤炭矿区的研究[M].北京:中国经济出版社,2011.

[3] 党晋华.采煤生态环境破坏及生态补偿机制研究[J].环境与可持续发展,2007(3).

[4] 王宏英,曹海霞.山西构建煤炭开发生态环境补偿机制的实践与完善建议[J].中国煤炭,2011(10).

[5] 田丹凤.山西省煤炭开发生态系统演化阶段及补偿机制[J].经济师,2015(3).

[6] 王干,白明旭.中国矿区生态补偿资金来源机制和对策探讨[J].中国人口资源与环境,2015(5).

[7] 王必英.山西采煤塌陷对土地的破坏及防治对策探讨[J].环境与可持续发展,2013(5).

[8] 郝庆,孟旭光.对建立矿产资源开发生态补偿机制的探讨[J].生态经济,2012(9).

[9] 潘佳,王社坤.论矿产开发生态补偿主体及其权利义务关系——基于山西省煤矿生态环境恢复补偿试点的分析[J].南京工业大学学报(社会科学版),2015(2).

【责任编辑 冯自变】

Investigation and Countermeasures on Ecological Compensation of Coal Resources exploitation in Shanxi Province

DI Xiao-yan, LI Su-qing, WU Dong-mei

(InstituteofLoessPlateau,ShanxiUniversity,Taiyuan030006,China)

Shanxi Province is an important base of coal production industry in China. Serious environmental problems have been caused by the long-term and high-intensive coal exploitation in the Province. The typical demonstration effect could be produced while establishing the ecological compensation mechanism of coal mining areas in Shanxi Province. In this study, based on the analyzing of the existing circumstances and problems of ecological compensation in Shanxi coal mining areas, quantitative standard of ecological compensation, ecological legal protection, ecological compensation standard and ecological coordination management agencies were discussed, and then the ecological compensation mechanism of coal resources exploitation were established in Shanxi Province. The research results have an important demonstration effect to promote the sustainable use of coal resources in China.

ecological compensation; coal resources; countermeasures; Shanxi Province

2015-05-08

狄晓艳(1978-),女,山西襄汾人,山西大学黄土高原研究所讲师,博士。 李素清(1963-),女,山西临汾人,山西大学黄土高原研究所副教授,博士。 武冬梅(1969-),女,山西孝义人,山西大学黄土高原研究所副教授,博士。

山西省软科学研究项目:《山西工矿区生态环境补偿机制研究》(2014041017-4) 国家自然科学基金:《黄土高原矿区退化生境土壤—植被协同恢复模式及生态效应研究》(41271531)

1672-2035(2015)06-0046-04

F124.5

A