双加工再认提取中的情绪记忆增强效应*

2015-03-01毛新瑞徐慧芳郭春彦

毛新瑞 徐慧芳 郭春彦

(首都师范大学心理系, 北京市“学习与认知重点实验室”, 北京 100037)

1 引言

在日常生活中, 不论是对一次惨痛经历的深刻回忆, 还是对一个陌生微笑的似曾相识, 人们总是对带有情绪的材料有更强的记忆表现, 这种现象被描述为情绪记忆增强效应(王海宝, 张达人, 余永强, 2009; Dolcos, LaBar, & Cabeza, 2005)。在记忆再认提取的研究中, 这种效应体现为个体对情绪信息再认提取的记忆表现比中性信息显著更高(Kensinger,2007)。根据再认提取的双加工理论, 熟悉性与回想是两种不同的再认提取方式。“熟悉性”是一种自动化的加工, 不包含对细节信息的有意识提取, 是对事物整体的再认; 相比之下, “回想”是一种有意识的提取加工, 包含大量的背景信息, 是对事物具体细节的再认(李岩松, 周仁来, 2008; Yonelinas,2002)。近来, 有研究表明情绪记忆增强效应会涉及到两种不同的再认提取过程:熟悉性与回想。

回想与熟悉性的情绪记忆增强效应, 因其在临床心理咨询以及目击者证词等方面具有一定的理论价值, 受到了较多研究者的关注(LaBar &Cabeza, 2006; Phelps & Sharot, 2008; 莫然, 2007)。大量行为研究的证据显示情绪项目使得被试回想起更多的视觉细节, 也就是说, 情绪提高了回想而不是熟悉性的记忆表现(Kensinger, Garoff-Eaton, &Schacter, 2007; Anderson, Wais, & Gabrieli, 2006;Schaefer & Philippot, 2005)。fMRI研究证明情绪记忆与杏仁核‒海马通路有关(Kensinger, 2009), 在情绪条件下以回想为基础的再认提取, 比以熟悉性为基础的再认提取在杏仁核上有更大的激活(Sharot,Delgado, & Phelps, 2004)。在海马损伤病人的研究中, 研究者们发现在海马通路完整的正常人对情绪事件的记忆更加依赖于回想, 但在海马损伤病人身上, 情绪对回想的记忆增强效应降低了, 而情绪对熟悉性的记忆增强效应却提高了(Sharot, Verfaellie,& Yonelinas, 2007)。ERP研究显示在学习‒测验间隔较长(大于一周)的条件下, 500~800 ms的顶区新旧效应上出现了情绪记忆增强效应, 这指示了情绪能够增强基于回想的再认提取(Weymar, Löw, &Hamm, 2011; Weymar, Löw, Melzig, & Hamm,2009;Weymar, Löw, Modess, et al., 2010; Weymar, Löw,Schwabe, & Hamm, 2010; Pérez-Mata, López-Martín,Albert, Carretié, & Tapia, 2012)。在以往的研究得出大量成果的同时, 我们也发现了其中存在的一些不足, 主要表现在以下两个方面。

第一, 对情绪记忆增强效应的研究成果大多基于回想, 而情绪对熟悉性的影响及其神经机制尚存争议。如前所述, 在学习‒测验间隔较长的条件下,许多记忆研究发现情绪没有实际增强熟悉性的记忆强度, 而仅仅是增加了更多熟悉的反应偏向(Weymar et al., 2011; Ochsner, 2000)。元记忆是个体对自身记忆活动的认知与评价, 记忆的信心水平作为元记忆重要组成部分, 是指被试对是否见过特定刺激的判断过程的信心水平。根据元记忆的理论框架, 情绪并没有提高熟悉性的记忆强度, 只是由于情绪提高了元记忆判断的信心, 因而有更多的新项目被判断为了熟悉(Kensinger, 2009)。但是, 目前的研究尚缺乏直接的证据, 以证明情绪实际增强了熟悉性的记忆强度。最近的研究只是为证明情绪增强再认熟悉性记忆强度间接指出了可能性。在 fMRI研究中, 熟悉性为基础的再认提取在海马损伤病人的旁海马皮层上有更大的激活; 而在行为研究中揭示了熟悉性的情绪反应偏向更多地源于记忆表征(Sharot et al, 2007; Verde, Stone, Hatch, & Schnall,2010)。在再认提取的认知加工过程中, 熟悉性加工过程发生在回想加工过程之前(Yonelinas, 2002)。由于以上的研究并没有直接分离两种再认过程的时间先后顺序, 为了获得直接的行为与生理证据, 我们在实验中采用了高时间分辨率的 ERP技术, 以证明熟悉性过程的情绪增强效应。在 ERP的研究中, 学者们发现了回想与熟悉性在电生理上的分离(Curran & Hancock, 2007)。顶区新旧效应(LPC), 是指在500~800 ms或500~700 ms的时间窗口内发生的新旧效应, 最显著的区域出现在顶区, 这种效应通常指示再认提取中的回想过程(Curran, 2000; Diana,Yonelinas, & Ranganath, 2007; Rugg & Curran, 2007)。额区新旧效应(FN400)是指在300~500 ms的时间窗口内在额区发生的新旧效应。虽然有研究指出FN400反映了知觉/概念启动对熟悉性的影响(Voss,Schendan, & Paller, 2010; Hou, Safron, Paller, &Guo, 2013), 但多数研究表明FN400指示再认提取中的熟悉性过程(Mollison & Curran, 2012; Woodruff,Hayama, & Rugg, 2006; Curran & Hancock, 2007)。所以, 本研究对 FN400与 LPC两种新旧效应进行分析, 以获得的熟悉性与回想中情绪增强效应的电生理证据。

第二, 以往的研究更多地关注情绪的唤醒对记忆的影响, 而不同情绪效价对再认双加工提取的作用也未取得一致的结论。根据情绪二维理论, 情绪可以被分为两个维度即效价和唤醒, 唤醒是情绪从平静到激动的变化维度, 效价是从不愉快(负性)到愉快(正性)的变化维度, 虽然有学者提出情绪存在动机维度, 但因本研究不涉及动机因素, 故未把动机维度纳入其中 (邹吉林, 张小聪, 张环, 于靓,周仁来, 2011; 乐国安, 董颖红, 2013)。Canli, Zhao,Brewer, Gabrieli和Cahill (2000)认为, 情绪唤醒在情绪记忆增强效应中居于主导地位, 由情绪唤醒(无论何种情绪效价)的增加产生记忆增强效应(Canli et al., 2000; Weymar et al., 2011)。但是也有一些研究表明, 在不同情绪效价条件, 情绪对回想与熟悉性的再认提取具有不同的作用。Ochsner (2000)的行为研究发现情绪对记忆的增强效应主要体现在负性情绪与回想再认提取的增强, Kensinger,O'Brien, Swanberg, Garoff-Eaton 和 Schacter (2007)的研究发现被试能够较好地回想负性情绪项目出现的来源, 而常常混淆正性情绪项目的来源。这种效价的差异可以用情绪记忆的注意聚焦范围假说来解释, 在中等唤醒条件下, 情绪的效价对注意范围有调节作用。负性情绪会导致注意范围窄化, 聚焦到特定的细节之上, 因而能够提高回想的再认提取记忆表现; 正性情绪会导致注意的范围扩大, 因而偏向记忆项目的整体而非特定细节, 易于混淆特定细节(Mather & Sutherland, 2011; Kensinger, 2009)。之所以在某些实验中没有出现不同情绪效价的效应, 我们认为这可能是实验中对情绪的分类不够精确导致的。在以往的实验中, 研究者通常使用标准化常模团体的数据对情绪材料的效价进行分类, 但是常模团体的数据往往对个体评价的代表性不足。例如, 一般人们把枪支的情绪效价评为负性, 而对一些男性枪支爱好者则倾向于把枪支的情绪效价评为正性。在本研究中采用被试定向的方法对情绪效价进行分类, 即以每个被试对情绪效价的分类作为行为与脑电数据分析的依据, 能够更为直接地反映被试对情绪效价的体验, 以探究在两种再认过程的情绪增强效应中, 效价与唤醒两种情绪维度的主导地位。

因此, 在本研究中我们采用被试定向的方法对情绪效价的评级作为刺激情绪的分类依据, 以ERP作为测量手段, 采用修正的“记得/知道”范式对情绪图片进行再认测验, 旨在探究情绪效价如何影响回想与熟悉性这两种不同的再认提取方式。以往研究对于回想与熟悉性的在行为上的分离, 大多采用记得/知道范式, 记得/知道范式是一种被广泛认可的对记忆再认测验中回想与熟悉性进行分离的实验方法(Mollison & Curran, 2012; Duarte, Ranganath,Winward, Hayward, & Knight, 2004; Vilberg,Moosavi, & Rugg, 2006)。记得反应是指被试对记忆材料具有丰富生动的细节性回忆, 其对应的提取方式为回想; 而知道反应是指对记忆材料进行了回忆不起细节的简单再认, 其对应的提取方式为熟悉性。有学者指出, 单纯的记得/知道判断范式, 在知道判断中混淆了猜测的因素, 难以真实反映被试对项目的熟悉性(Gardiner & Java, 1991; Tulving,1985)。因此, 我们在实验中采用修正的记得/知道判断范式, 以排除猜测因素的混淆, 并且在ERP数据中对“记得”和“知道”的试次分别进行叠加, 通过行为与电生理的指标, 更可靠地对回想与熟悉性的再认提取过程进行分离。鉴于以上论述, 我们做出以下预期:行为数据中, 在知道判断上, 对于情绪材料被试的再认记忆辨别力(Pr值)显著高于中性,情绪效价间没有差异; 在记得判断上, 被试对负性情绪材料的再认提取的辨别力(Pr值)要显著高于正性与中性, 后两者无差异。在ERP数据上, 情绪材料(无论正性, 负性)的FN400新旧效应在知道与新之间有增强作用。负性材料的 LPC的新旧效应波幅在记得与新之间有增强作用, 正性材料的 LPC的新旧效应波幅在记得与新之间的增强作用不显著。

2 方法

2.1 被试

来自某大学的15名学生参加了实验(10名女生,5名男生, 年龄 19~27岁)。所有被试均为右利手,视力或者校正视力正常, 无精神病史, 身体健康,实验结束后被试获得一定数量的报酬。

2.2 实验材料

本实验总共使用了1200张彩色情绪图片(中性情绪, 负性情绪, 正性情绪各360张), 选自于国际情绪图片系统(IAPS; Lang, Bradley, & Cuthbert,2008; 刘潇楠, 许翱翔, 周仁来, 2009)与中国情绪图片系统(白露, 马慧, 黄宇霞, 罗跃嘉, 2005)。所有的图片经过了亮度, 对比度, 以及视觉复杂度的匹配(像素 470×410)。脑电实验结束后, 参加实验15名被试(5男, 10女)对图片进行了效价分类与唤醒的评级(5点评级)。在实验之后的情绪评价任务中要求被试根据图片中的内容对图片进行5键的效价分类判断(1:高唤醒正性, 2:低唤醒正性, 3:中性, 4:低唤醒负性, 5:高唤醒负性)。在唤醒评级中(1:无唤醒~5:强唤醒), 唤醒评级为中性图片[Mean

(SD

) = 2.71 (0.34)], 负性图片[Mean

(SD

) =3.34 (0.27)], 正性图片[Mean

(SD

) = 3.17 (0.23)],正性图片与负性图片的唤醒均高于中性图片[p’s

<0.01], 正性图片与负性图片的唤醒之间没有显著差异。在后期数据处理过程中, 依照每个被试个体的效价分类对图片进行分析(高唤醒正性, 低唤醒正性判断合并为正性; 中性判断‒中性; 低唤醒负性, 高唤醒负性判断合并为负性)。对于每类情绪条件下的360张情绪图片, 其中随机挑选240张作为旧项目, 120张作为新项目。2.3 实验程序

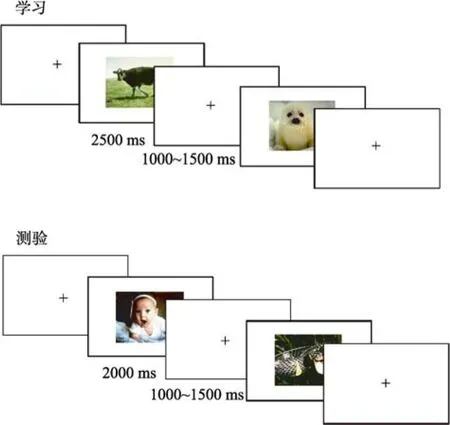

使用 15英寸的纯平显示器呈现刺激图像, 被试与屏幕的距离为 70 cm (视角为 9°×8°)进行实验任务, 在这个过程中进行EEG数据采集。实验分两次进行, 在学习阶段, 被试进行10组学习任务。每一组学习任务包含60张图片。在学习阶段中, 首先屏幕上呈现一个固定十字, 接着随机呈现 2500 ms的图片, 图片呈现的顺序随机, ISI间隔为 1000~1500 ms, 要求被试根据图片中的内容对图片进行5键的情绪分类判断(1:高唤醒正性, 2:低唤醒正性, 3:中性, 4:低唤醒负性, 5:高唤醒负性), 同时对图片进行有意识记。五种反应的按键顺序在被试间平衡。

参照以往的研究, 为了更好地体现长时间隔条件下情绪记忆的增强效应, 学习与测验之间的间隔时间被设定为一周(Weymar et al., 2011; Schaefer,Pottage, & Rickart, 2011)。学习阶段后间隔一周, 被试进行10组测验任务。每组测验刺激包括60个旧项目与60个新项目。在测验任务中, 首先屏幕上呈现一个固定十字, 接着呈现2000 ms的图片, 图片呈现的顺序随机, ISI的范围在1000~1500 ms之间,要求被试根据记忆对图片进行4键的再认判断(1:记得, 2:知道, 3:猜测, 4:新)按键顺序在被试间平衡(图 1)。在指导语中向被试说明“记得”代表回想, “知道”代表熟悉。在实验过程中记录被试的按键反应以及相应的反应时, 同时对被试进行脑电EEG的记录。之后, 被试进行 10组情绪评价任务(这个过程中不进行EEG数据采集), 包括实验用到的全部图片刺激, 每组包含120个刺激。在情绪评价阶段, 首先屏幕上呈现一个固定十字, 接着呈现1500 ms的图片(ISI范围在650~1150 ms之间), 图片呈现的顺序随机, 要求被试根据图片中的内容对图片进行5键的情绪分类判断(1:高唤醒正性, 2:低唤醒正性, 3:中性, 4:低唤醒负性, 5:高唤醒负性)。五种反应的按键顺序在被试间平衡。然后, 以同样的方式要求被试对图片的唤醒进行1~5点的评级(1:无唤醒~5:强唤醒)。在后期的行为与脑电分析的过程中, 依照每个被试个体在实验之后情绪评价任务中对图片进行的效价分类(高唤醒正性, 低唤醒正性判断合并为正性; 中性判断‒中性; 低唤醒负性, 高唤醒负性判断合并为负性)。

图1 脑电实验流程图

2.4 EEG 记录和数据处理

本实验采用Neuroscan公司生产的ESI-64导脑电记录系统记录相应EEG。电极帽采用国际10-20扩展电极位置系统的Ag/AgCl电极帽。当离线数据分析时采用双侧乳突的平均做参考, 左侧乳突处电极为参考电极, 右侧乳突处电极为记录电极。左眼眶上下部的2个电极进行垂直眼电(VEOG)的记录,两侧外眼角处的 2个电极进行水平眼电(HEOG)的记录, 接地电极位于Fpz和Fz之间。脑电信号采样频率为500 Hz, 滤波为带通0.05~40 Hz。记录EEG时每个电极与头皮之间的电阻均小于5 kΩ。

实验截取测验阶段‒200~1600 ms的脑电数据,把‒200~0 ms的作为基线, 以回归程序对眨眼伪迹进行校正(Semlitsch, Anderer, Schuster, & Presslich,1986), 叠加前剔除波幅±75 μV之外的试次。把去除伪迹后的试次按照情绪效价(中性, 正性, 负性)×反应(记得, 知道, 猜测, 新)两因素 12种处理分别进行叠加(记得, 知道, 猜测均叠加旧项目击中试次, 新叠加旧项目的正确拒斥)。经过统计, 12种实验处理的平均试次数分别为中性记得 50, 负性记得62, 正性记得51, 中性知道50, 负性知道53, 正性知道 51, 中性猜测 41, 负性猜测 33, 正性猜测35, 中性新85, 负性新89, 正性新84。其中, 猜测反应由于接近半数被试(6人)的有一类处理的叠加次数低于 20, 因此不将猜测纳入 ERP分析。与行为结果采用相同的方法, 情绪效价依照每个被试个体在过程中的判断对相应试次进行的分类叠加。根据前人研究(Voss et al., 2010; Hou et al., 2013), 以300~500 ms, 500~800 ms为时间窗口, 分析电极区域分为三个部分:额区电极(F3、F4、Fz), 中央区电极(C3、C4、Cz), 顶区电极(P3、P4、Pz), 分析时取该区域电极的平均伏值。方差分析采用 SPSS 20.0软件包进行, 必要时采用Greenhouse-Geisser的方法进行校正。

3 结果

3.1 行为结果

3.1.1 反应时

在反应时上, 我们采用与脑电叠加相同的分类方法记录反应时指标, “记得, 知道, 猜测”反应均记录旧项目的击中试次(旧项目被判断为记得, 知道, 猜测), “新”反应记录旧项目的正确拒斥(新项目被判断为新)。对反应(记得、知道、猜测、新)和情绪(中性、负性、正性)进行两因素重复测量方差分析, 结果显示反应存在显著的主效应[F

(1.69,23.71) = 35.69,p

< 0.05, η= 0.72], 以及显著的情绪主效应[F

(2, 28) = 8.95,p

< 0.05, η= 0.39], 反应和情绪的交互作用显著[F

(6, 48) = 4.95,p

< 0.05, η=0.26]。在中性负性和正性3种情绪条件下再认反应时分别进行反应(记得、知道、猜测和新)的单因素重复测量方差分析。结果显示, 在3种情绪条件下,均存在反应的主效应[中性:F

(3, 42) = 23.00,p

<0.001, η= 0.62; 负性:F

(1.52, 21.22) = 34.01,p

<0.001, η= 0.71; 正性:F

(3, 42) = 34.71,p

< 0.001,η= 0.71]。进一步的事后比较表明, 在中性和负性情绪条件下记得与新判断的反应时显著短于知道与猜测判断的反应时(ps

< 0.05), 但是记得与新判断之间没有显著差异, 知道与猜测之间也没有显著差异。正性情绪条件下, 记得判断的反应时显著短于新判断的反应时, 新判断的反应时显著短于知道与猜测的反应时,ps

< 0.05, 知道与猜测的反应时之间没有显著差异(见表1)。

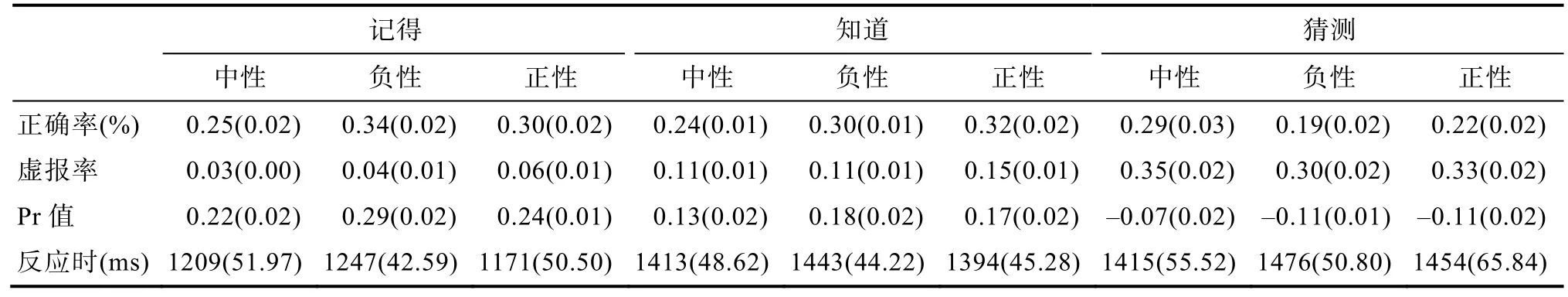

表1 测验阶段的行为结果

3.1.2 击中率与虚报率

对击中率进行反应(记得、知道、猜测)×情绪(中性、负性、正性)的两因素重复测量方差分析, 结果存在显著的反应主效应[F

(2, 28) = 3.84,p

< 0.05, η=0.22], 显著的情绪主效应[F

(2, 28) = 5.60,p

< 0.05,η= 0.29]以及两者显著的交互作用[F

(1.93, 27.07) =12.17,p

< 0.001, η= 0.47]。分别对三种反应的击中率进行不同情绪效价间(中性、负性和正性)的单因素重复测量方差分析, 结果显示, 在记得判断上存在显著的主效应,F

(2, 28) = 8.36,p

< 0.01, η= 0.37;知道判断上存在显著的主效应,F

(2, 28) = 20.37,p

<0.001, η= 0.59; 猜测判断上也存在显著的主效应,F

(1.30, 18.26) = 11.36,p

< 0.01, η= 0.45。进一步的事后比较表明, 在记得判断上, 负性情绪条件下的击中率显著高于中性情绪条件(p

< 0.01), 正性情绪条件下的击中率高于中性情绪条件呈现边缘显著(p

= 0.054); 在知道判断上, 正性情绪与负性情绪的击中率均显著高于中性情绪条件下的击中率(ps

<0.01), 但正性情绪与负性情绪的击中率之间没有显著差异(p

> 0.05); 在猜测判断上, 中性情绪条件下的击中率显著高于正性情绪的击中率, 正性情绪的击中率显著高于负性情绪的击中率(ps

< 0.01)。在虚报率上进行反应 (记得、知道、猜测)×情绪(中性、负性、正性)的两因素重复测量方差分析,结果显示存在反应的主效应,F

(1.13, 15.82) = 112.92,p

< 0.05, η= 089; 情绪的主效应,F

(2, 28) = 7.11,p

<0.01, η= 0.34; 以及两者之间显著的交互作用,F

(2.11, 29.58) = 4.43,p

< 0.05, η= 0.24。分别对记得、知道与猜测反应的虚报率进行不同情绪效价间(中性、负性和正性)的单因素重复测量方差分析,结果显示, 在记得、知道和猜测判断上都存在显著的主效应[记得:F

(2, 28) = 9.96,p

< 0.01, η= 0.42;知道:F

(2, 28) = 8.60,p

< 0.01, η= 0.38; 猜测:F

(2,28) = 3.41,p

< 0.05, η= 0.20]。进一步的事后比较表明, 在记得判断上, 正性情绪的虚报率显著高于负性情绪条件下的虚报率(p

< 0.01), 负性情绪的虚报率显著高于中性情绪条件下的虚报率(p

< 0.01)。在知道判断上, 正性情绪的虚报率显著高于负性情绪与中性情绪条件下的虚报率(ps

< 0.05), 负性情绪与中性情绪的虚报率之间没有显著差异。在猜测判断上, 中性情绪的虚报率显著高于负性情绪与正性情绪条件下的虚报率(p

s < 0.05), 其他条件间差异不显著(表1)。3.1.3 辨别力(Pr值)

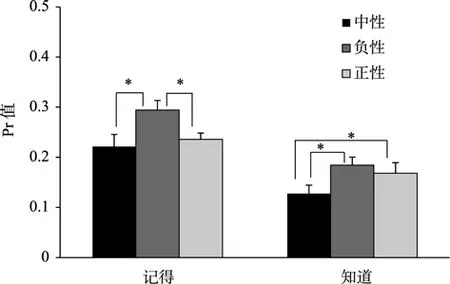

为了消除不同情绪条件下记得/知道判断的反应偏向, 通过将新旧判断的击中率减去虚报率(Snodgrass & Corwin, 1988), 计算不同情绪条件下记得/知道判断的辨别力(Pr值)。对反应(记得、知道、猜测)和情绪(中性、负性、正性)进行两因素重复测量方差分析, 结果表明两者辨别力(Pr值)存在显著的交互作用,F

(4, 56) = 5.032,p

< 0.01, η=0.264。首先在不同情绪条件下对反应(记得、知道、猜测)的辨别力(Pr值)进行单因素重复测量方差分析, 结果显示在3种情绪条件下, 均存在辨别力(Pr值)主效应[中性:F

(2, 28) = 46.47,p

< 0.01, η= 0.77;负性:F

(2,28) = 140.04, p < 0.01, η= 0.91; 正性:F

(2, 28) = 90.02,p

< 0.01, η= 0.87], 进一步的事后比较表明, 3种情绪条件下记得判断的辨别力(Pr值)显著高于知道的辨别力(Pr值), 知道判断的辨别力(Pr值)显著高于猜测的辨别力(Pr值),ps

< 0.001。之后, 分别在记得、知道、猜测三类判断上进行不同情绪效价间的单因素重复测量方差分析。在记得判断中, 情绪效价的主效应显著,F

(2, 28) = 7.13,p

< 0.01, η= 0.34。进一步的事后比较发现, 负性情绪的Pr值大于正性情绪的Pr值(p

< 0.05), 负性情绪的Pr值大于中性情绪的Pr值(p

< 0.05)。在知道判断上, 情绪效价的主效应显著,F

(1.45, 20.29) =5.72,p

< 0.05, η= 0.29。进一步的事后比较发现,负性情绪与正性情绪的Pr值均大于中性情绪的Pr值(ps

< 0.05), 负性与正性情绪的Pr值之间差异不显著。在猜测判断上, 情绪效价的主效应也显著,F

(2, 28) =3.88,p

< 0.05, η= 0.22。进一步的事后比较发现, 负性情绪与正性情绪的Pr值都大于中性情绪的Pr值(p

s < 0.05), 负性与正性情绪的Pr值之间差异不显著(图 2)。分别在三种情绪条件下, 对猜测判断的 Pr值与随机水平(Pr值 = 0)进行 t检验, 结果显示在三种情绪条件下猜测判断的 Pr值都小于 0 (p

s <0.05), 因此猜测判断不具有对记忆的辨别力(表1)。

图2 “记得”与“知道”判断下Pr值比较

3.2 ERP 结果

3.2.1 新旧效应

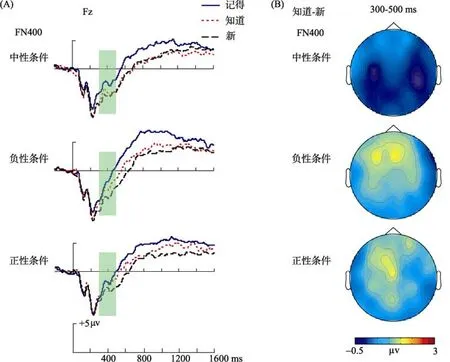

(1) FN400新旧效应(300~500 ms)

在300~500 ms的时间窗口内, 进行电极(额区,中央区, 顶区)×情绪(中性, 负性, 正性)×反应(记得,知道, 新)三因素重复测量方差分析, 结果显示电极、情绪、反应的主效应均显著[电极:F

(1.15, 16.08) =27.87,p

< 0.001, η= 0.67; 情绪:F

(2, 28) = 9.76,p

<0.01, η= 0.41; 反应:F

(2, 28) = 21.24, p < 0.001, η=0.60], 且存在情绪与反应之间的交互作用,F

(4, 56) =2.65,p

< 0.05, η= 0.16。中性情绪条件下, 电极(额区, 中央区, 顶区)×反应(记得, 知道, 新)二因素重复测量方差分析, 结果显示电极的主效应显著,F

(1.23, 15.80) = 25.83,p

< 0.001, η= 0.65; 反应的主效应显著,F

(1.42, 15.80) = 8.90,p

< 0.01, η=0.39。对于记得、知道、新三种反应的波幅进行事后比较, 结果表明记得的平均波幅显著高于知道与新的波幅(ps

< 0.05), 知道与新之间波幅的差异不显著。负性情绪条件下, 电极(额区, 中央区, 顶区)×反应(记得, 知道, 新)二因素重复测量方差分析, 结果显示电极的主效应显著,F

(1.14, 15.91) =29.34,p

< 0.001, η= 0.68; 反应的主效应显著,F

(2,28) = 16.50,p

< 0.001, η= 0.54。对于记得、知道、新三种反应的波幅进行事后比较, 结果表明记得的平均波幅显著大于知道, 而知道的平均波幅显著地大于新(p

s < 0.05)。正性情绪条件下, 电极(额区, 中央区, 顶区)×反应(记得, 知道, 新)二因素重复测量方差分析, 结果显示电极的主效应显著,F

(1.19,16.17) = 27.22,p

< 0.001, η= 0.66; 反应的主效应显著,F

(2, 28) = 10.77,p

< 0.001, η= 0.44。对于记得、知道、新三中反应的波幅进行事后比较, 结果表明记得与新之间, 知道与新之间均有显著差异(p

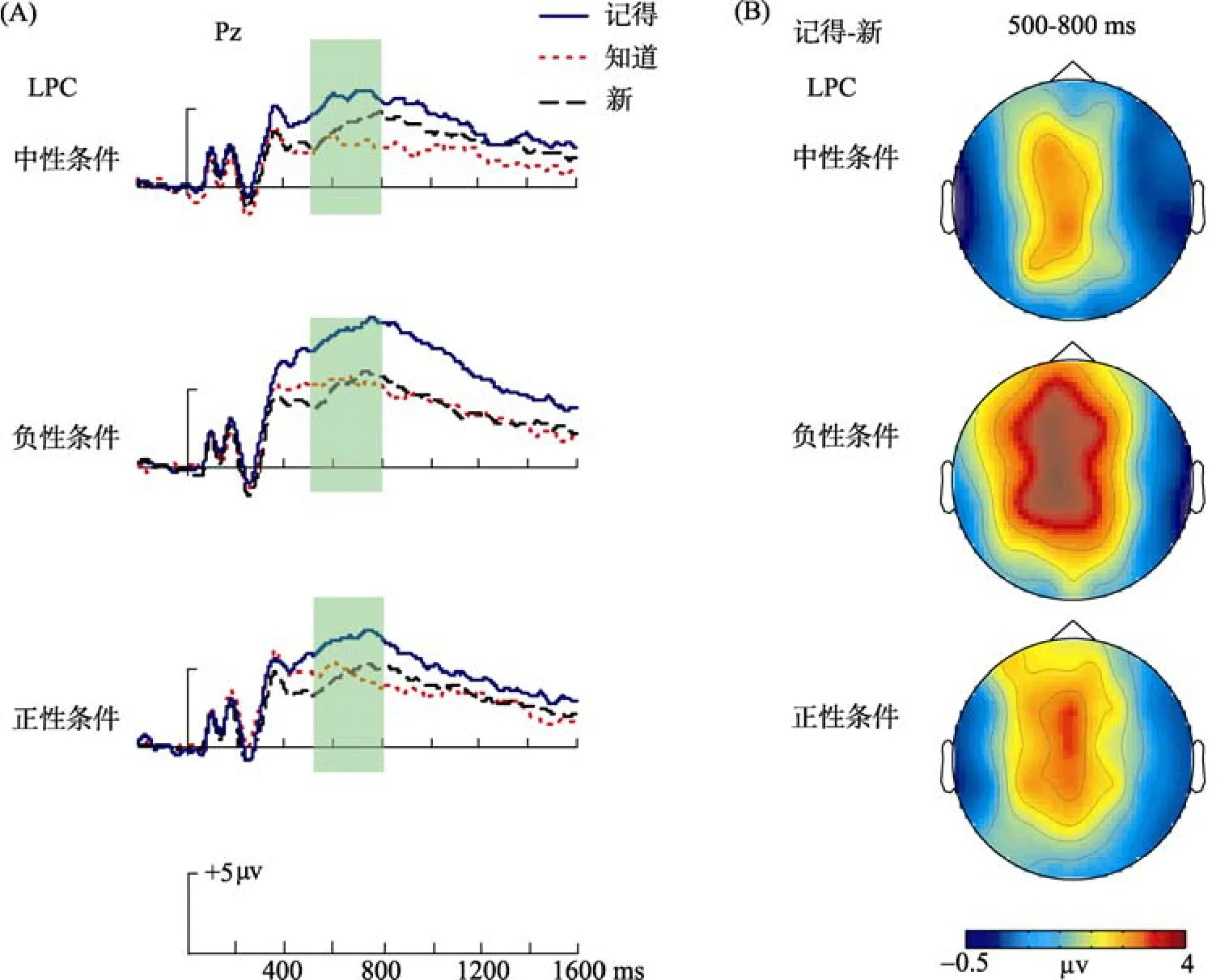

s < 0.01), 而记得与知道之间的差异不显著(图3)。(2) LPC新旧效应(500~800 ms)

在500~800 ms的时间窗口内, 进行电极(额区,中央区, 顶区)×情绪(中性, 负性, 正性)×反应(记得,知道, 新)三因素重复测量方差分析, 结果显示电极、情绪、反应的主效应均显著(电极:F

(1.15, 16.08) =27.87,p

< 0.001, η= 0.67; 情绪:F

(2, 28) = 9.76,p

<0.01, η= 0.41; 反应F

(2, 28) = 21.24,p

< 0.001, η=0.60, 但是没有发现存在有效的交互作用。对于记得、知道、新三种反应的波幅进行事后比较, 结果表明无论何种情绪条件, 记得的平均波幅显著高于知道和新(p

s < 0.001), 而知道与新之间的波幅差异不显著(图 4)。(3)新旧效应的差异波检验

在 300~500 ms的时间窗口, 对于知道与新的差异波(知道‒新)以及记得与新的差异波(记得‒新)分别在三个电极区域(额区, 中央区, 顶区)进行情绪(中性, 负性, 正性)的单因素重复测量方差分析,结果显示情绪主效应均不显著。

在 500~800 ms的时间窗口, 对于知道与新的差异波(知道‒新)分别在三个电极区域(额区, 中央区, 顶区)进行情绪(中性, 负性, 正性)的单因素重复测量方差分析, 发现在额区存在显著的情绪主效应,F

(2, 28) = 3.39,p

< 0.05, η= 0.20。对于中性、负性、正性三种情绪的差异波进行事后比较, 结果表明正性情绪差异波的平均波幅显著高于中性情绪的差异波(知道‒新,ps

< 0.05), 其他条件没有发现显著差异。

图3 A为FN400波形结果(Fz为例)。

图4 A为LPC波形结果(Pz为例)。

在 500~800 ms的时间窗口, 对于记得与新的差异波(记得‒新)分别在三个电极区域(额区, 中央区, 顶区)进行情绪(中性, 负性, 正性)的单因素重复测量方差分析, 结果在顶区存在显著的情绪主效应,F

(2, 28) = 3.48,p

< 0.05, η= 0.20。对于中性、负性、正性三种情绪的差异波进行事后比较, 结果表明负性情绪差异波的平均波幅显著高于中性、正性情绪的差异波(记得‒新,ps

< 0.05), 中性与正性情绪的差异波之间没有发现显著差异。(4)地形图比较

在地形图比较中, 我们采用平方根的方法(rootmean-square method)对各类反应的平均波幅进行了标准化(McCarthy & Wood,1985), 比较两种新旧效应(知道‒新, 记得‒新)在不同时段(300~500, 500~800 ms)的地形图。在知道‒新的新旧效应中, 电极和时段(300~500, 500~800 ms)之间有显著的交互作用,F

(61, 854) = 2.37,p

< 0.001, η= 0.15。表现为这两个时间窗口的地形图分布是不同的, 早期时段(300~500 ms)比晚期时段(500~800 ms)的头皮分布更为靠前。在记得‒新的新旧效应中, 电极和时段没有显著的交互作用。除此之外, 在500~800 ms的时间窗口内, 对知道‒新和记得‒新这两种新旧效应的地形图进行比较, 发现电极和新旧效应之间有显著的交互作用,F

(61, 854) = 1.62,p

< 0.01, η= 0.10。说明在这个时间窗口内两种新旧效应的头皮分布是不一致的, 记得‒新比知道‒新的分布更加靠后。3.2.2 情绪效应

(1)记得反应的情绪效应

在 300~500 ms的时间窗口, 对于记得反应诱发的平均波幅进行电极(额区, 中央区, 顶区)×情绪(中性, 负性, 正性)二因素重复测量方差分析, 结果显示电极主效应显著,F

(1.18, 16.50) = 23.79,p

<0.001, η= 0.63; 其他效应均不显著。在500~800 ms的时间窗口上, 对于记得反应的平均波幅进行电极(额区, 中央区, 顶区)×情绪(中性, 负性, 正性)二因素重复测量方差分析, 结果显示电极主效应显著,F

(1.26, 17.57) = 4.99,p

< 0.05, η= 0.26; 情绪主效应显著,F

(1.40, 19.53) = 5.51,p

< 0.05, η= 0.28;两者的交互作用不显著。对于中性、负性、正性三种情绪在记得反应上的平均波幅进行事后比较, 结果表现为负性情绪在记得反应上的平均波幅显著高于中性、正性情绪相应的平均波幅(ps

< 0.05), 中性与正性情绪的记得反应上的平均波幅之间没有发现显著差异。(2) 知道反应的情绪效应

在 300~500 ms的时间窗口, 对于知道反应诱发的平均波幅进行电极(额区, 中央区, 顶区)×情绪(中性, 负性, 正性)二因素重复测量方差分析, 结果显示电极主效应显著,F

(1.12, 15.72) = 27.15,p

<0.001, η= 0.66; 情绪主效应显著,F

(2, 28) = 11.57,p

< 0.001, η= 0.45; 电极与情绪之间有显著的交互作用,F

(4, 56) = 3.37,p

< 0.05, η= 0.19。在额区电极位置对知道反应的平均波幅进行单因素方差分析, 主效应显著,F

(2, 28) = 10.73,p

< 0.001, η=0.43。对于中性、负性、正性三种情绪类型在知道反应上的波幅进行事后比较, 结果表明负性情绪与正性情绪在知道反应上的波幅均显著高于中性情绪的波幅, 且正性情绪显著高于负性情绪的波幅(ps

< 0.05)。在中央区电极位置对知道反应的平均波幅进行单因素方差分析, 主效应显著,F

(2, 28) =10.22,p

< 0.001, η= 0.42。在顶区电极位置对知道反应的平均波幅进行单因素方差分析, 主效应显著,F

(1.40, 19.53) = 10.04,p

< 0.01, η= 0.42。分别进行事后比较, 在两个电极区域结果都表现为负性情绪与正性情绪在知道反应上的波幅均显著高于中性情绪的波幅, 且正性情绪显著高于负性情绪的波幅(ps

< 0.05)。在500~800 ms的时间窗口上, 对于知道反应进行电极(额区, 中央区, 顶区)×情绪(中性, 负性, 正性)二因素重复测量方差分析, 结果显示情绪的主效应显著,F

(2, 28) = 10.74,p

< 0.001,η= 0.43。对于中性、负性、正性三种情绪类型的波幅进行事后比较, 结果表现为负性和正性情绪的波幅显著高于中性情绪在知道反应上的波幅(p

<0.05), 前两者之间没有显著差异。4 讨论

4.1 行为结果

本研究运用记得/知道范式来探究不同情绪效价对不同再认提取方式的影响。在再认提取阶段,回想和熟悉性被认为是两种不同的提取方式。在本实验中, 无论在何种情绪条件下记得的辨别力(Pr值)都要显著的高于知道的辨别力, 这说明作为两种不同的提取方式, 相比于熟悉性, 回想具有较多细节提取, 这可以帮助个体更加准确地辨别记忆项目的新旧。在反应时上, 无论在何种情绪条件下记得的反应时都要显著的短于知道的反应时, 这符合以往采用此类范式的研究结果, 由于被试对回想判断有更高的元记忆判断的信心, 所以做出了更快的判断(Woodruff et al., 2006)。

熟悉性再认提取中, 情绪唤醒对记忆强度的调节占据主导作用。虽然在知道反应上正性情绪的虚报率较高(显著高于中性与负性情绪的虚报率), 反映了正性情绪增加了熟悉性的元记忆判断信心, 将原本没见过的图片判断为熟悉而导致反应偏向的提升, 这符合以往研究的结论(Ochsner, 2000; Mickley& Kensinger, 2008; Anderson et al., 2006); 但与以往研究不同的是, 本实验中对知道判断而言, 正性情绪与负性情绪项目的辨别力(Pr值)与正确率都要高于中性项目, 证明了熟悉性记忆提取方式下, 情绪唤醒对记忆强度具有增强效应。这是由于我们采用了修正后的“记得/知道”判断, 排除了猜测的干扰, 因而获得了更为纯净的熟悉性的辨别力, 所以在熟悉性再认提取方式下, 也显现出了情绪唤醒对记忆强度的增强效应。回想再认提取中, 情绪效价对记忆强度的调节占据主导作用。在负性情绪项目上, 记得判断的再认辨别力(Pr值)要显著高于中性情绪与正性情绪, 说明在回想再认提取方式下, 负性情绪相比于其他情绪条件相比具有更高的记忆强度; 正性情绪与中性情绪条件之间再认辨别力(Pr值)的差异不显著。

4.2 ERP 结果

根据以往的 ERP研究, 项目再认提取的过程主要涉及两个成分:FN400与 LPC。FN400是指300~500 ms的时间窗口内主要分布在额区的新旧效应, 这种新旧效应指示熟悉性; 而 LPC是指在500~800 ms的时间窗口内主要分布于后部脑区的新旧效应, 用来指示回想。(Curran, 2000; Diana et al.,2007; Rugg & Curran, 2007)在本研究在不同情绪条件下结合记得/知道范式对这两种 ERP成分进行了探究。基于前人的研究, 知道判断与新之间的新旧效应来反映了基于熟悉性的再认提取(Vilberg et al.,2006; Woodruff et al., 2006)。

4.2.1 FN4 00熟悉性再认提取

在 300~500 ms的时间窗口内, 在所有情绪条件下都存在记得与新之间的新旧效应。记得项目在再认测验中有细节的提取, 根据以往的研究, 对于学习材料特定背景细节的提取会影响到熟悉性并体现在FN400新旧效应中(Mollison & Curran, 2012;Addante, Ranganath, & Yonelinas, 2012)。所以, 知道与新之间的 FN400指示的是纯净的项目熟悉性,记得与新之间的 FN400指示的是受到细节提取影响的熟悉性因素, 它的大小主要反映了项目的记忆强度(Vilberg et al., 2006; Woodruff, et al., 2006;Schaefer et al., 2011)。因而, 在300~500 ms中性与负性条件下记得与知道之间的波幅差异意味着记得项目的记忆强度大于知道项目的记忆强度。

在 300~500 ms的时间窗口内, 中性情绪项目没有知道与新之间的新旧效应, 而负性情绪与正性情绪项目都有相应的新旧效应。不仅如此, 知道判断的 ERP波幅而言, 熟悉性再认提取不同情绪条件下有不同的效应, 负性情绪与正性情绪的 ERP波幅比中性情绪更正, 与行为结果中负性情绪与正性情绪的辨别力(Pr值)比中性情绪更高相吻合。这表明在早期时段300~500 ms的FN400指示的熟悉性成分反映了情绪项目能够促进基于熟悉性的再认提取。随着学习与测验的间隔超过24小时, 中性材料的熟悉性再认提取会有一定程度的降低, 以至于长时间隔后(一周)没有相应的FN400新旧效应。由于带有情绪唤醒的材料具有更深的编码程度以及更强的记忆巩固性, 从而能够减缓这种衰退(LaBar & Cabeza, 2006; Wang et al., 2013)。这种长时间隔下, 情绪唤醒对熟悉性的增强作用与以往研究不同。以往的研究者发现情绪提高了记得判断的FN400, 或者旧项目击中的 FN400, 但对“知道反应”没有影响(Schaefer et al.,2011;乔艳阳, 张庆林,张利萍, 王翠春, 慕乾伟, 2014)。这种差异是实验任务不同所造成的, Schaefer等人在实验中要求被试做出“记得、知道或新”的项目再认判断, 而本实验要求被试进行“记得, 知道, 猜测, 新”的四键判断, 在排除了猜测的干扰之后, 在知道反应的FN400也出现了情绪记忆增强效应。从FN400新旧效应上来看, 知道与新之间的新旧效应与行为结果的辨别力(Pr值)相一致, 反映了情绪唤醒对记忆强度的增强效应。结合行为结果中正性情绪提高了元记忆的信心水平, 因而导致虚报率增加, 可以得出如下结论:学习‒测验长时间隔(一周)的条件下, 情绪记忆增强效应体现在情绪唤醒提高了熟悉性记忆强度, 而不仅仅体现在正性情绪提高了元记忆信心水平而导致的反应偏向。在神经机制上, 情绪唤醒增强作用出现的时间较早, 影响了再认提取的早期成分(FN400), 表明情绪唤醒在熟悉性提取上占据主导地位, 对项目的整体性记忆有增强作用, 回答了以往情绪影响熟悉性在心理机制与神经机制上存在的争议, 具有一定的理论意义。

4.2.2 LPC 回想再认提取

在 500~800 ms的时间窗口内, 三种情绪条件下都有记得的新旧效应, 但没有知道的新旧效应,这表明 LPC反映了基于回想的再认提取。经过学习‒测验长时间间隔(一周), 许多研究发现中性条件下的记得 LPC新旧效应不显著(Schaefer et al.,2011), 但是本研究中出现了显著的记得 LPC新旧效应。这是由于在学习阶段的编码任务不同所导致的。不同于以往研究中的无意识记(Pérez-Mata et al.,2012), 我们在学习阶段在情绪分类任务(深加工)的同时要求被试对图片进行有意识记, 所以学习阶段对具体细节的精细加工编码在再认提取阶段更易使一部分记忆强度较大的图片引发回想。如前所述,中性条件下记忆强度随着长时间隔的减退, 更多地体现在熟悉性中。

负性情绪对回想的再认提取具有增强效应, 在500~800 ms时段的LPC经过差异波分析, 发现负性情绪下记得与新的差异波大于正性与中性条件下的差异波, 后两者之间没有差异。比较记得判断的 LPC波幅, 对于回想再认提取在不同情绪条件下有不同的效应, 负性情绪的 LPC波幅比正性情绪与中性情绪更正。负性情绪的 LPC结果与负性情绪的辨别力(Pr值)比正性情绪与中性情绪更高的行为结果相一致。也就是说, 脑电结果与行为结果共同反映了负性情绪对回想的再认提取的记忆强度具有增强效应。许多行为与 ERP研究支持了这一结论, 相比正性与中性材料, 被试能够更加准确地回想负性情绪材料的特定细节, 在 ERP上体现为增强的LPC新旧效应(Kensinger, Garoff-Eaton, &Schacter, 2007; Schaefer et al., 2011)。然而, 无论行为还是 ERP证据, 正性情绪条件没有在本实验中显示出对回想的再认提取的增强效应。虽然一部分ERP结果显示正性与负性情绪材料一样都能够显著提高项目提取中的LPC, 但是这些证据都来自于单纯的项目新旧再认范式(Weymar et al., 2009,2011), 在我们的实验中, 对旧项目的记得与知道判断分别进行了叠加, 正性情绪在再认提取中的情绪增强效应更多的体现在了知道判断的叠加中(知道判断的FN400与LPC平均波幅均高于中性), 因而在记得判断的LPC中没有发现显著的增强效应。总之, 我们创新性地采用修正的“记得/知道”范式,并对旧项目的记得与知道判断分别进行了叠加, 在“记得/知道”范式中发现了效价调节回想再认提取的ERP证据:回想的再认提取中, 回想的记忆强度体现了情绪效价的差异, 负性情绪图片有显著的情绪记忆增强效应; 正性情绪图片则不具有增强效应。在神经机制上, 情绪效价的调节作用出现的时间较晚, 影响了再认提取的晚期成分(LPC), 表明情绪效价在回想提取上占据主导地位, 对项目的细节性记忆有增强作用。

学习‒测验长时间隔条件下, 回想再认提取的情绪效价差异可以通过多重理论加以解释。从认知加工理论的角度, 这种效价的差异可以用情绪记忆的注意聚焦范围假说来解释, 负性情绪会导致注意范围窄化, 在编码上偏重聚焦细节的加工方式, 因而能够提高回想的再认提取记忆表现; 正性情绪会导致注意的范围扩大, 因而在编码上偏重整体式的加工, 由于长时间的间隔, 图片细节的记忆强度有所消退, 而导致细节回想出现更多错误(Mickley &Kensinger, 2008; Kensinger, 2009), 所以正性情绪没有显现出对回想再认提取的情绪记忆增强效应。从大脑功能分区理论的角度, 这也符合以往 fMRI的研究结果, 在记忆的编码与提取过程中负性情绪更多地激活与感觉相关的皮层, 因而能够提取出更多的细节信息, 从而对再认项目进行更准确地回想(Schaefer & Philippot, 2005; Mickley & Kensinger,2008)。从生态学的角度, 人类对威胁性的信息(负性情绪信息), 具有时间上更加持久, 程度上更加强烈, 细节上更加生动的回想, 这有助于人类更好地躲避环境中的危害, 在人类的生存与繁衍的过程中有重要意义(Weymar et al., 2011)。

在双加工理论的框架中, 本研究将情绪的两个维度(唤醒与效价)对再认提取的作用进行了进一步的探索与讨论, 重点关注情绪对再认提取增强作用的神经机制, 完善了情绪增强再认提取的心理机制与生理机制理论。不同于以往研究, 我们以双加工理论结合 ERP成分, 从时间成分与再认提取方式上对情绪记忆增强的神经机制进行创新性的理论阐述。在时间成分上, 情绪唤醒增强作用出现的时间较早, 影响了再认提取的早期成分(FN400); 情绪效价的调节作用出现的时间较晚, 影响了再认提取的晚期成分(LPC)。在再认提取方式上, 情绪唤醒影响了FN400, 表明情绪唤醒在熟悉性提取上占据主导地位, 对项目的整体性记忆有增强作用; 情绪效价影响了LPC, 表明情绪效价在回想提取上占据主导地位, 对项目的细节性记忆有增强作用。

综上所述, 学习‒测验间隔较长的情况下(一周), 作为再认提取的两种过程, 熟悉性与回想都在一定程度上体现了情绪记忆增强效应, 而且这种情绪记忆增强效应受到不同情绪效价的调节。学习‒测验间隔较长的情况下, 熟悉性再认提取中, 情绪记忆增强效应体现在情绪唤醒对记忆强度的提高,而不仅仅体现在正性情绪对熟悉判断反应倾向的提高。在回想的再认提取中, 情绪效价的调节占据主导地位, 负性情绪图片有显著的情绪记忆增强效应; 正性情绪图片则不具有增强效应。

Addante, R. J., Ranganath, C., & Yonelinas, A. P. (2012).Examining ERP correlates of recognition memory: Evidence of accurate source recognition without recollection.NeuroImage, 62

(1), 439–450.Anderson, A. K., Wais, P. E., & Gabrieli, J. D. E. (2006).Emotion enhances remembrance of neutral events past.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103

(5), 1599–1604.Bai, L., Ma, H., Huang, Y. X., & Luo, Y. J. (2005). The development of native Chinese affective picture system——a pretest in 46 college students.Chinese Mental Health Journal, 19

(11), 719–722.[白露, 马慧, 黄宇霞, 罗跃嘉. (2005). 中国情绪图片系统的编制——在46名中国大学生中的试用.中国心理卫生杂志, 19

(11), 719–722.]Canli, T., Zhao, Z., Brewer, J., Gabrieli, J. D., & Cahill, L.(2000). Event-related activation in the human amygdala associates with later memory for individual emotional experience.Journal of Neuroscience, 20,

RC99.Curran, T. (2000). Brain potentials of recollection and familiarity.Memory and Cognition, 28

, 923–938.Curran, T., & Hancock, J. (2007). The FN400 indexes familiarity-based recognition of faces.NeuroImage, 36

(2),464–471.Diana, R. A., Yonelinas, A. P., & Ranganath, C. (2007).Imaging recollection and familiarity in the medial temporal lobe: A three-component model.Trends in Cognitive Sciences,11

(9), 379–386.Dolcos, F., LaBar, K. S., & Cabeza, R. (2005). Remembering one year later: Role of the amygdala and the medial temporal lobe memory system in retrieving emotional memories.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102

(7), 2626–2631.Duarte, A., Ranganath, C., Winward, L., Hayward, D., & Knight,R. T. (2004). Dissociable neural correlates for familiarity and recollection during the encoding and retrieval of pictures.Cognitive Brain Research, 18

, 255–272.Gardiner, J. M., & Java, R. I. (1991). Forgetting in recognition memory with and without recollective experience.Memory& Cognition, 19

(6), 617–623.Hou, M. Z., Safron, A., Paller, K. A., & Guo, C. Y. (2013).Neural correlates of familiarity and conceptual fluency in a recognition test with ancient pictographic characters.Brain Research, 1518

, 48–60.Kensinger, E. A. (2007). Negative emotion enhances memory accuracy: Behavioral and neuroimaging evidence.Current Directions in Psychological Science, 16

(4), 213–218.Kensinger, E. A. (2009). Remembering the details: Effects of emotion.Emotion Review, 1

(2), 99–113.Kensinger, E. A., Garoff-Eaton, R. J., & Schacter, D. L. (2007).Effects of emotion on memory specificity in young and older adults.The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 62

(4), P208–P215.Kensinger, E. A., O'Brien, J. L., Swanberg, K., Garoff-Eaton,R. J., & Schacter, D. L. (2007). The effects of emotional content on reality-monitoring performance in young and older adults.Psychology and Aging, 22

(4), 752–764.LaBar, K. S., & Cabeza, R. (2006). Cognitive neuroscience of emotional memory.Nature Reviews Neuroscience, 7

(1),54–64.Lang, P. J., Bradley, M. M., & Cuthbert, B. N. (2008).International affective picture system (IAPS): Affective ratings of pictures and instruction manual. Technical report A–8. Gainesville, FL: University of Florida.

Li, Y. S., & Zhou, R. L. (2008). The theoretical model of recognition memory dual-processing and methods.Journal of Beijing Normal University (Natural Science), 44

, 243–246.[李岩松, 周仁来. (2008). 再认记忆双加工的理论模型及研究方法.北京师范大学学报 (自然科学版), 44

, 243–246.]Liu, X. N., Xu, A. X., & Zhou, R. L. (2009). Native research of international affective picture system: Assessment in university students.Chinese Journal of Clinical Psychology,17

(6), 687–689.[刘潇楠, 许翱翔, 周仁来. (2009). 国际情绪图片系统的本土化研究: 在中国大学生群体中的评定.中国临床心理学杂志, 17

(6), 687–689. ]Mather, M., & Sutherland, M. R. (2011). Arousal-biased competition in perception and memory.Perspectives on Psychological Science, 6

(2), 114–133.McCarthy, G., & Wood, C. C. (1985). Scalp distributions of event-related potentials: An ambiguity associated with analysis of variance models.Electroencephalography and Clinical Neurophysiology/Evoked Potentials Section, 62

(3),203–208.Mickley, K. R., & Kensinger, E. A. (2008). Emotional valence influences the neural correlates associated with remembering and knowing.Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience,8

(2), 143–152.Mo, R. (2007). Experimental researches on the reliance of the testimony from eyewitness.Psychological Science, 30

(3),727–730.[莫然. (2007). 心理学关于目击证人证言可靠性实证研究.心理科学, 30

(3), 727–730.]Mollison, M. V., & Curran, T. (2012). Familiarity in source memory.Neuropsychologia, 50

(11), 2546–2565.Ochsner, K. N. (2000). Are affective events richly recollected or simply familiar? The experience and process of recognizing feelings past.Journal of Experimental Psychology: General, 129

(2), 242–261.Pérez-Mata, N., López-Martín, S., Albert, J., Carretié, L., &Tapia, M. (2012). Recognition of emotional pictures:Behavioural and electrophysiological measures.Journal of Cognitive Psychology, 24

(3), 256–277.Phelps, E. A., & Sharot, T. (2008). How (and why) emotion enhances the subjective sense of recollection.Current Directions in Psychological Science, 17

(2), 147–152.Qiao, Y. Y., Zhang, Q. L., Zhang, L. P., Wang, C. C., & Mu, Q.W. (2014). Emotion-modulated memory consolidation improves the familiarity-based recognition: Evidence from ERPs.Chinese Journal of Clinical Psychology, 22

, 7–11.[乔艳阳, 张庆林, 张利萍, 王翠春, 慕乾伟. (2014). 情绪调整的记忆巩固促进熟悉性再认: 来自脑电的证据.中国临床心理学杂志, 22

, 7–11.]Rugg, M. D., & Curran, T. (2007). Event-related potentials and recognition memory.Trends in Cognitive Sciences, 11

(6),251–257.Schaefer, A., & Philippot, P. (2005). Selective effects of emotion on the phenomenal characteristics of autobiographical memories.Memory, 13

(2), 148–160.Schaefer, A., Pottage, C. L., & Rickart, A. J. (2011).Electrophysiological correlates of remembering emotional pictures.NeuroImage, 54

(1), 714–724.Semlitsch, H. V., Anderer, P., Schuster, P., & Presslich, O.(1986). A solution for reliable and valid reduction of ocular artifacts, applied to the P300 ERP.Psychophysiology, 23

(6),695–703.Sharot, T., Delgado, M. R., & Phelps, E. A. (2004). How emotion enhances the feeling of remembering.Nature Neuroscience, 7

(12), 1376–1380.Sharot, T., Verfaellie, M., & Yonelinas, A. P. (2007). How emotion strengthens the recollective experience: A time-dependent hippocampal process.PLoS One, 2

(10),e1068.Snodgrass, J. G., & Corwin, J. (1988). Pragmatics of measuring recognition memory: Applications to dementia and amnesia.Journal of Experimental Psychology: General,117

(1), 34–50.Tulving, E. (1985). Memory and consciousness.Canadian Psychology/Psychologie Canadienne, 26

, 1–12.Verde, M. F., Stone, L. K., Hatch, H. S., & Schnall, S. (2010).Distinguishing between attributional and mnemonic sources of familiarity: The case of positive emotion bias.Memory & Cognition, 38

(2), 142–153.Vilberg, K. L., Moosavi, R. F., & Rugg, M. D. (2006). The relationship between electrophysiological correlates of recollection and amount of information retrieved.Brain Research, 1122

(1), 161–170.Voss, J. L., Schendan, H. E., & Paller, K. A. (2010). Finding meaning in novel geometric shapes influences electrophysiological correlates of repetition and dissociates perceptual and conceptual priming.NeuroImage, 49

(3),2879–2889.Wang, H. B., Zhang, D. R., & Yu, Y. Q. (2009). Time dependence of enhancement effects in emotional memory.Acta Psychologica Sinica, 41

(10), 932–938.[王海宝, 张达人, 余永强. (2009). 情绪记忆增强效应的时间依赖性.心理学报,41

(10), 932–938.]Wang, P. Y., Wu, Y., Gao, J., Yang, W. Q., Wang, B. X., & Li,J. (2013). Is ERP old/new effect related to familiarity memory modulated by emotion?. InAdvances in brain inspired cognitive systems

(pp. 157–164). Berlin, Heidelberg:Springer.Weymar, M., Löw, A., & Hamm, A. O. (2011). Emotional memories are resilient to time: Evidence from the parietal ERP old/new effect.Human Brain Mapping, 32

(4), 632–640.Weymar, M., Löw, A., Melzig, C. A., & Hamm, A. O. (2009).Enhanced long-term recollection for emotional pictures:Evidence from high-density ERPs.Psychophysiology, 46

(6),1200–1207.Weymar, M., Löw, A., Modess, C., Engel, G., Gründling, M.,Petersmann, A., … Hamm, A. O. (2010). Propranolol selectively blocks the enhanced parietal old/new effect during long-term recollection of unpleasant pictures: A high density ERP study.NeuroImage, 49

(3), 2800–2806.Weymar, M., Löw, A., Schwabe, L., & Hamm, A. O. (2010).Brain dynamics associated with recollective experiences of emotional events.NeuroReport, 21

(12), 827–831.Woodruff, C. C., Hayama, H. R., & Rugg, M. D. (2006).Electrophysiological dissociation of the neural correlates of recollection and familiarity.Brain Research, 1100

(1),125–135.Yonelinas, A. P. (2002). The nature of recollection and familiarity: A review of 30 years of research.Journal of Memory and Language, 46

(3), 441–517.Yue, G. A., & Dong, Y. H. (2013). On the categorical and dimensional approaches of the theories of the basic structure of emotions.Nankai Journal (Philosophy,Literature and Social Science Edition),

(1), 140–150.[乐国安, 董颖红. (2013). 情绪的基本结构: 争论、应用及其前瞻.南开学报 (哲学社会科学版),

(1), 140–150.]Zou, J. L., Zhang, X. C., Zhang, H., Yu, L., & Zhou, R. L.(2011). Beyond dichotomy of valence and arousal: review of the motivational dimensional model of affect.Advances in Psychological Science,19

(9), 1339–1346.[邹吉林, 张小聪, 张环, 于靓, 周仁来. (2011). 超越效价和唤醒——情绪的动机维度模型述评.心理科学进展,19

(9), 1339–1346.]