CRP与脑钠肽在冠状动脉病变程度预测价值临床研究

2015-02-24邹志宝

CRP与脑钠肽在冠状动脉病变程度预测价值临床研究

邹志宝

(兴山县人民医院 检验科,湖北 兴山443700)

冠心病(CHD)是一种由多种危险因素共同作用的慢性心血管疾病,以冠状动脉的粥样硬化、狭窄甚至闭塞为主要病理改变,有研究结果显示,炎症反应是动脉粥样硬化的触发因素,也是贯穿于整个硬化斑块发展与事件链的主要因素,超敏C反应蛋白(hs-CRP)、白细胞介素(IL)、肿瘤坏死因子α(TNF-α)等炎症因子水平均是反映全身炎症的敏感性指标,也是临床上研究较多的CHD相关血液标志物[1],脑利钠肽(BNP)是利钠肽类的成员,也是一种肽类神经激素,因从猪脑中被分离出来而得名,在人体血浆中的水平与心室壁张力具有较高的相关性,2000年,美国FDA已将BNP列为临床诊断心衰的血清标记物[2],本研究针对血浆hs-CRP与BNP在冠状动脉病变程度预测中的价值进行了研究和分析,现将研究的具体情况报道如下。

1资料与方法

1.1 一般资料

选取2012年6月至2013年11月我院收治的180例CHD患者作为研究对象,纳入病例的临床诊断包括急性心肌梗死(AMI)、不稳定型心绞痛(UAP)和稳定型心绞痛(SAP)三种,患者均经冠状动脉造影予以确诊。其中,男性患者为118 例,女性患者为62例,患者的年龄范围为46至86岁,平均年龄为(66.4±16.8)岁,有92例吸烟,有96例合并高血压,有52例合并糖尿病。根据患者的临床诊断将其分为三组:AMI组,患者的临床诊断为AMI ,共纳入45例患者,其中,男性患者为30例,女性患者为15例,年龄范围为46至84岁,平均年龄为(65.8±13.4)岁;SAP组,患者的临床诊断为SAP,共纳入87例患者,其中,男性患者为57例,女性患者为30例,年龄范围为46至85岁,平均年龄为(66.7±14.8)岁;UAP组,患者的临床诊断为UAP,共纳入48例,其中,男性患者为31例,女性患者为17例,年龄范围为48至86岁,平均年龄为(69.3±15.1)岁。三组患者在年龄、性别构成、合并基础疾病等方面的差异均无显著性(P>0.05)。

1.2 方法

对所有纳入患者于入院次日抽取空腹肘静脉血,用于测定BNP的血样置于抗凝管中,以3 000 r/min的转速离心10 min后置于-20℃冰箱中保存待测,采用放射性免疫法对血浆标本中的BNP水平进行测定和比较;用于测定hs-CRP的血样应用特定蛋白分析仪检测采用hs-CRP免疫散射比浊法对血浆标本中的hs-CRP水平进行测定和比较(试剂盒为仪器配套试剂盒),同时应用定量冠状动脉造影检查对患者的冠状动脉病变数量及Gensini评分进行测定和比较。

1.3 统计学方法

本研究所有数据均应用EXCEL建立数据库,应用SPSS 13.0统计软件包进行统计学分析,计量资料均应用(均数±标准差)的形式表示,多组均数的比较应用单因素方差分析(ANOVA法),两两均数的比较应用SNK法进行处理,计数资料均应用(例,百分率)的形式表示,采用卡方检验进行处理,均以P<0.05为差异有显著性。

2结果

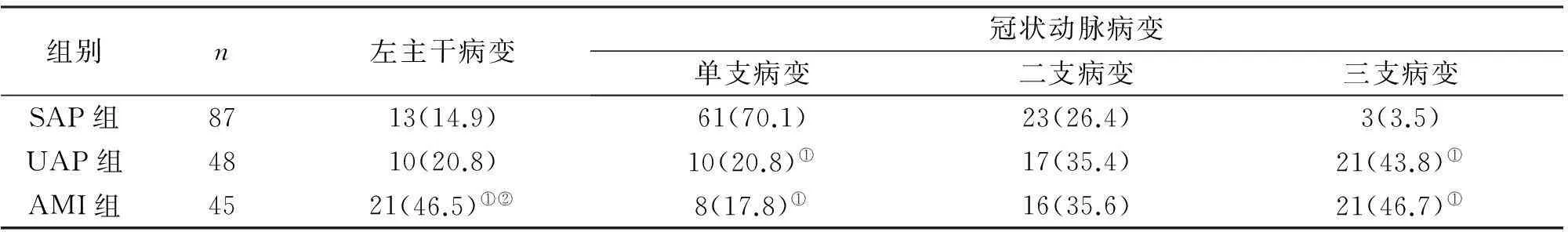

2.1 三组患者左主干病变、冠状动脉病变血管支数的比较

AMI组中左主干病变的患者比例显著高于SAP组或UAP组(P<0.05),SAP组中单支冠状动脉病变的患者比例显著高于UAP组或AMI组(P<0.05),而三支病变的患者比例显著低于UAP组或AMI组(P<0.05),见表1。

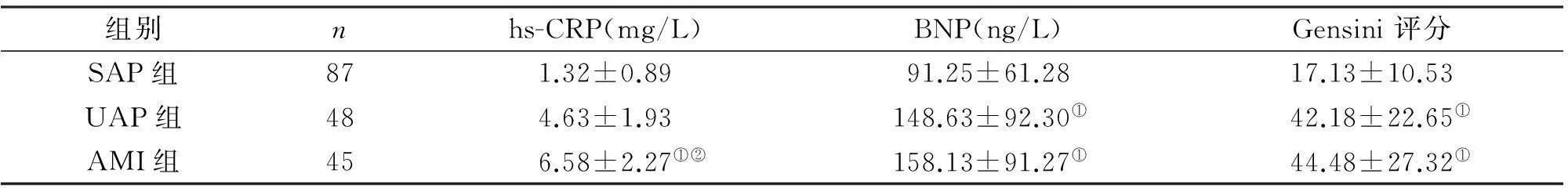

2.2 三组患者的血浆BNP水平、hs-CRP水平和冠状动脉Gensini评分的比较

AMI组患者的血浆hs-CRP水平显著高于UAP组(P<0.05),UAP组患者的血浆hs-CRP水平显著高于SAP组(P<0.05);SAP组患者的血浆BNP水平和冠脉Gensini评分均显著低于UAP组或AMI组(P<0.05),而UAP组患者与AMI组患者的血浆BNP水平和冠脉Gensini评分的差异无显著性,见表2。

表1 三组患者左主干病变、冠状动脉病变血管支数的比较

注:与SAP组比较,①P<0.05;与UAP组比较,②P<0.05;与AMI组比较

表2 三组患者的血浆BNP、hs-CRP水平和冠状动脉Gensini评分的比较

注:与SAP组比较,①P<0.05;与UAP组比较,②P<0.05

3讨论

虽然人类的医学技术已取得了长足的进步,但是CHD仍然是威胁人类健康的世界性疾病,也是主要的死亡病因,长期以来,冠状动脉造影一直被认为是评价冠状动脉病变的影像学“金标准”,然而,对于分叉病变、易损斑块及临界病变等复杂病变,应用冠状动脉造影评价冠状动脉病变具有一定的局限性。因此,为了满足临床需要,临床研究者近年来开始着力寻找可用于评价冠状动脉病变程度的新型检测方法,主要包括血管内超声、光学相干断层成像、血流储备分数等影像学、生理学评价技术和新型血液标志物检测两大类[3]。其中,无创辅助检查是近年来研究较多的领域,根据一项针对17篇中英文文献、1388个病例的Meta分析研究结果,64层螺旋CT诊断CHD的灵敏性和特异性分别可达到0.94和0.91,SROC曲线下面积可达97.3%[4],而128层螺旋CT冠脉成像也是具有较高准确性的无创性诊断手段,在冠状动脉狭窄诊断中具有与冠状动脉造影接近的诊断准确率[5],还有一项针对6419例CHD患者的回顾性研究显示,应用静息心电图、24小时动态心电图、负荷心电图、负荷核素心肌显像、16或64排CT冠状动脉成像等多种无创辅助诊断手段组合的方法,也可达到提高诊断效率的目的[6],但是,针对这些诊断手段的研究一般为回顾性研究,其临床应用价值还需要较高质量的前瞻性研究予以证实。血液标志物检测是临床上最为常用的诊断手段,针对CHD的血液标志物也有较多,近年来的研究指标主要包括脂蛋白(a)、胆红素、同型半胱氨酸等[7,8],而随着炎症反应在CHD发生和进展中的作用逐渐被揭示出来,炎症因子已成为了在临床研究中应用最多的CHD相关血液标志物,其中,hs-CRP、IL-6、TNF-α、基质金属蛋白酶-9(MMP-9)、可溶性白细胞分化抗原40配体sCD40L)等均为近年来研究较多的炎症因子[9,10],此外,血清前白蛋白、血浆纤维蛋白原等其它急性时相反应蛋白也可作为反映CHD患者冠脉病变严重程度的指标[11]。

CRP是一种早在1930年就被发现的急性时相反应蛋白,在机体遭受损伤后,血清CRP水平会在短时间内大幅度上升,因而被认为是感染和炎症的早期标志物,CRP属于古老并高度保守的“pentraxin”蛋白家族,由5个非共价联合的单体组成,能够与多种糖蛋白和磷酸酯类相结合,具有调节补体系统、影响细胞凋亡等多重生理功能。人们对CRP的研究已经有60年的历史,但将其检测普遍应用于临床仅有10多年的历史。起初,CRP主要是作为炎症标志物被应用于急性感染性疾病的临床辅助诊断,而近年来的大量研究证实,很多心血管疾病患者的血液CRP水平也会出现显著的升高,CRP能够抑制一氧化氮的分泌、促进血管内皮细胞的凋亡、抑制血管的生成、促进单核细胞释放组织因子从而增加局部血栓的形成风险,此外,CRP在冠状动脉粥样硬化疾病的发病机制中也发挥着极其重要的作用,因此,CRP是CHD发生和发展的关键性因素,CRP水平检测对于CHD的发生或预后具有一定的预测价值[12]。BNP与心房钠尿肽、C-型利尿钠肽、树眼镜蛇属利尿钠肽均为循环利尿钠肽家族的成员,BNP一般含有32个氨基酸,广泛分布于肺、心、脊髓、脑等多个组织器官,在正常状态下,BNP由心肌细胞产生,心室壁张力是促进其合成和分泌的因素[13],血浆BNP水平的升高与左室功能下降程度及其所受压力的增大幅度具有密切的关系,因此多被用于诊断心力衰竭,但心力衰竭并不是引起BNP升高的惟一原因,性别、年龄、肥胖、低血容量血症等因素和某些疾病也可以引起BNP水平出现较大的波动[14,15],BNP的分泌水平直接受到基因表达转录水平的调控,已有研究证实,BNP及其受体基因突变与高血压、CHD、心力衰竭、糖尿病等多种临床疾病的易患性及临床情况相关,针对BNP及其受体基因多态性的研究有助于探索这些疾病的分子遗传学机制[16]。本研究结果显示,AMI组中左主干病变的患者比例显著高于SAP组或UAP组(P<0.05),SAP组中单支冠状动脉病变的患者比例显著高于UAP组或AMI组(P<0.05),而三支病变的患者比例显著低于UAP组或AMI组(P<0.05),说明AMI患者的左主干病变和三支病变的发生率最高,冠状动脉的病变程度最高,而SAP患者的上述症状的发生率最低,病变程度最轻,UAP则是介于二者之间。AMI组患者的血浆hs-CRP水平显著高于UAP组(P<0.05),UAP组患者的血浆hs-CRP水平显著高于SAP组(P<0.05);SAP组患者的血浆BNP水平和冠脉Gensini评分均显著低于UAP组或AMI组(P<0.05),说明血浆hs-CRP水平、BNP水平的显著上升可提示冠状动脉病变程度的加剧和发生心血管意外事件风险的上升。

综上所述,血浆hs-CRP水平和血浆BNP水平的显著上升可提示冠状动脉病变程度的加剧和发生心血管意外事件风险的上升,这两个指标可作为评价CHD患者冠状动脉病变程度的辅助指标。

参考文献:

[1]周波,刘利慧.冠心病患者血清炎症因子水平测定及其临床意义[J].实用医药杂志,2014,31(2):121.

[2]程文俊,席建军,牛云枫.脑利钠肽在原发性高血压中的研究进展[J].实用医学杂志,2014,30(4):650.

[3]于波.冠状动脉病变:影像学与生理学评价[J].心血管病学进展,2014,35(1):1.

[4]张帆,艾海伟.64层螺旋CT对冠心病诊断价值的meta分析[J].延安大学学报(医学科学版),2014,12(1):13.

[5]强孔俊.128层螺旋CT在冠心病中的诊断价值[J].中国实用医药,2014,9(2):102.

[6]于海波,韩雅玲,荆全民,等.多种无创检查组合在冠心病诊断中的价值[J].现代生物医学进展,2014,14(9):1668.

[7]乔燕.脂蛋白(a)和胆红素同时检验在冠心病诊断中的价值研究[J].中国卫生标准管理,2014,5(11):35.

[8]许希红.血清同型半胱氨酸在冠心病诊断中的应用价值[J].中国医学工程,2014,22(2):151.

[9]张锐,葛建军.四种炎症因子与冠心病的关系研究[J].安徽医药,2014,18(4):695.

[10]孔祥辉,邓长金,胡迎富,等.不同类型冠心病患者血清炎症因子的水平对比[J].临床和实验医学杂志,2012,11(15):1180.

[11]傅升华.三种急性时相反应蛋白在冠心病患者中的检测及临床意义[J].泰山医学院学报,2014,35(3):198.

[12]白彩娟,吉尚戎.C-反应蛋白研究进展及热点争议[J].兰州大学学报(自然科学版),2013,39(3):361.

[13]杨青苗,马长生.血浆利尿钠肽与心房颤动关系的研究进展[J].内科理论与实践,2014,9(1):71.

[14]陈丰运,肖骅.脑钠肽在非心力衰竭疾病中的研究进展[J].重庆医学,2013,42(30):3689.

[15]郑峰.脑钠肽在心血管疾病中的研究进展[J].现代医药卫生,2013,29(1):77.

[16]蕾茹,肖卫.脑钠肽及其受体基因多态性与疾病的关系研究进展[J].医学综述,2013,19(19):3487.

(收稿日期:2014-05-09)

文章编号:1007-4287(2015)05-0830-03