胡芦巴对糖尿病大鼠降血糖作用的实验研究

2015-02-24季红,石艳,牟凤辉等

胡芦巴对糖尿病大鼠降血糖作用的实验研究

季红1,石艳2,牟凤辉2*,邵晓娜2,赵洁琼2,段金月2,李才2

(1.吉林大学中日联谊医院 药品管理部,吉林 长春130033;2.吉林大学药学院)

胡芦巴为豆科植物胡芦巴(Trigonel1a foenum-graecum L.)的干燥成熟种子,为药食兼用植物[1]。国内外一些学者和我们既往的研究表明胡芦巴能够降低糖尿病大鼠血糖,然而尚未进行深入研究[2,3]。本研究对胡芦巴水煎剂降血糖的量效关系、修复受损胰岛等进行了系列研究,为胡芦巴的研究开发,临床应用提供可靠的理论依据。

1材料与方法

1.1 实验动物及主要试剂

体重200-220 g的Wistar大鼠,雌雄各半,购自吉林大学医学部动物实验室。经过一周的适应性喂养,选用健康的大鼠作为此次实验的动物。实验所需的链脲佐菌素(STZ)为美国Sigma公司的产品。胡芦巴种子产自四川,购于长春市医药药材供销公司。二甲双胍为中外合资贵州圣济堂制药有限公司产品,批号20050603。小鼠抗大鼠胰岛素单克隆抗体、生物素化山羊抗小鼠IgG、DAB显色试剂免疫组化SABC试剂盒购自武汉博士德公司。

1.2 复制糖尿病大鼠模型并分组

将实验用的大鼠一次性腹腔注射新鲜配制的50 mg·kg-1STZ(STZ溶解在pH 4.2,0.1 mol·L-1柠檬酸缓冲液中)。STZ 给予72 h后检测大鼠血糖和尿糖。选用尿糖≥3+,血糖≥16.7 mmol·L-1作为实验对象。同时对照组大鼠腹腔注射相同体积的柠檬酸缓冲液。将符合糖尿病诊断标准的大鼠随机随机分为糖尿病组10只,阳性对照药二甲双胍组10只,消渴丸组10只,胡芦巴高、中、低剂量组,每组10只,同时设正常对照组10只。

1.3 主要实验方法

治疗组灌胃方式给药,分别每日给予胡芦巴高剂量18 g·kg-1,中剂量9 g·kg-1,低剂量4.5 g·kg-1。阳性药二甲双胍组每日灌胃给予二甲双胍0.125 g·kg-1,阳性药消渴丸组每日灌胃给予0.58 g·kg-1消渴丸。对照组和糖尿病组大鼠每日灌胃给予1.5 ml·100 g-1自来水。给药时间为6周。6周末乙醚麻醉,摘眼球取血后处死大鼠,获得血清,采用葡萄糖氧化酶法检测血糖水平,果糖胺水平检测采用NBT法;另取部分全血分离红细胞,用NBT法检测糖化血红蛋白含量,用DFM-96型10管放射免疫γ计数器测定血清胰岛素含量。大鼠处死后,切取肝左叶,用蒽酮法测定肝糖原含量。将胰腺标本立即置入新鲜配制的4%多聚甲醛液固定48 h,常规制备石蜡切片。用连续4 μm切片,进行HE染色。进行抗原修复后,免疫组化用SABC法,主要观察胰岛内胰岛素的表达,阳性细胞染色程度按0-3分计算,阳性细胞表达<10%,计为0分,阳性细胞表达占11%-25%计为1分,阳性细胞表达占26%-50%计为2分,阳性细胞表达>50%计为3分。

1.4 统计学处理

2结果

2.1 降糖效果

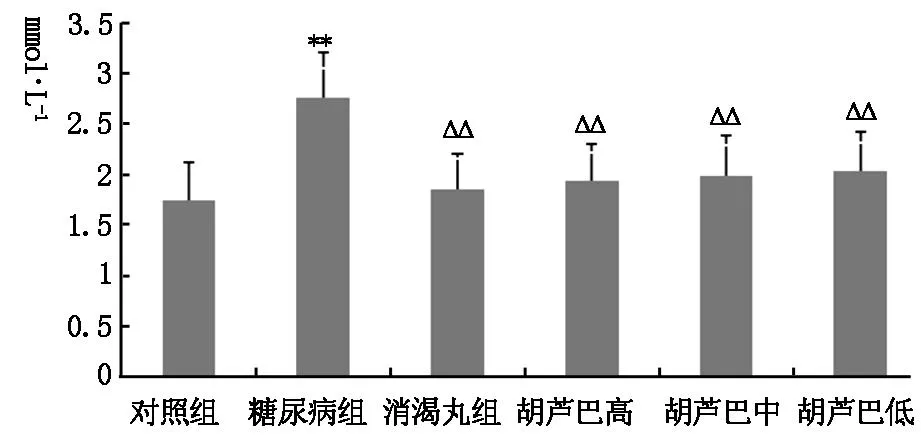

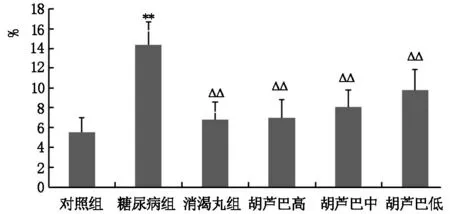

胡芦巴高、中、低组与消渴丸组之间的血糖、果糖胺、糖化血红蛋白、肝糖原水平比较并无明显差异。糖尿病组大鼠的血糖(21.3±4.1mmol·L-1)、果糖胺(2.76±0.44mmol·L-1)、糖化血红蛋白(14.4±2.3%)水平均明显高于对照组(分别为:5.7±1.6mmol·L-1,1.75±0.37mmol·L-1,5.5±1.5%)。治疗6周后,胡芦巴的高、中和低剂量组的血糖水平明显低于糖尿病组(依次为5.8±1.3,5.9±1.1,10.7±2.0,21.3±4.1mmol·L-1),胡芦巴的高、中和低剂量组的果糖胺水平亦明显低于糖尿病组(依次为1.94±0.36,1.99±0.39,2.04±0.38,2.76±0.44mmol·L-1),与糖尿病组比较,胡芦巴的高、中和低剂量组的糖化血红蛋白水平明显降低(依次为14.4±2.3,7.0±1.8,8.1±1.7,9.8±2.1%)。糖尿病组大鼠的肝糖原含量明显低于对照组(分别为17.1±2.3,24.6±5.9mg·g-1)。胡芦巴的高、中和低剂量组均能不同程度升高肝糖原含量(分别为:22.8±3.2,21.6±3.0,19.7±2.8mg·g-1)。以上结果表明胡芦巴降血糖作用随剂量的增加而更加明显。结果见图1-4(与对照组比较,**P<0.01;与糖尿病组比较,ΔP<0.05,ΔΔP<0.01)。

图1 各组大鼠血糖的量效关系比较

图2 各组大鼠果糖胺的量效关系比较

图3 各组大鼠糖化血红蛋白的量效关系比较

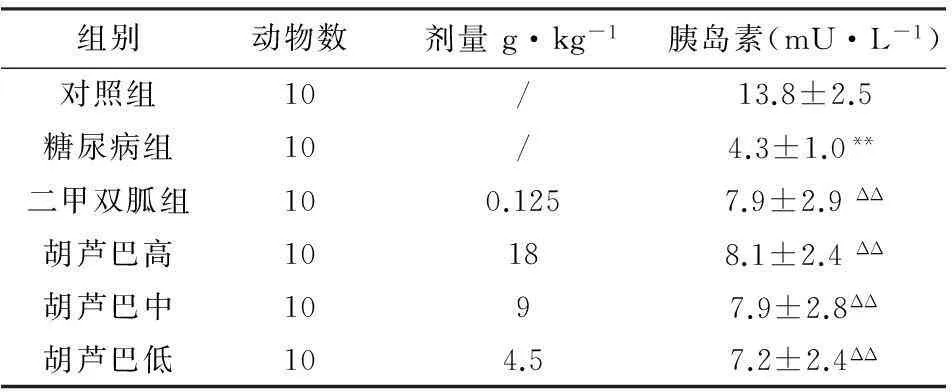

2.2 血清胰岛素水平

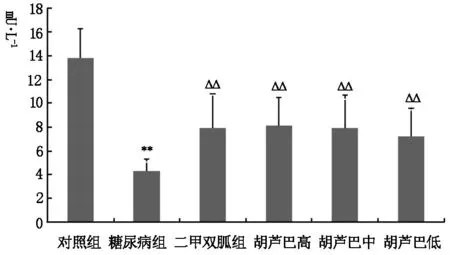

实验6周末,与对照组相比较,糖尿病组大鼠血清胰岛素水平明显降低。胡芦巴高、中、低组与二甲双胍组之间的血清胰岛素水平比较并无明显差异,均明显高于糖尿病组,但未达到对照组的水平。结果见表1和图5。

图4 各组大鼠糖原的量效关系比较

组别动物数剂量g·kg-1胰岛素(mU·L-1)对照组10/13.8±2.5糖尿病组10/4.3±1.0**二甲双胍组100.1257.9±2.9ΔΔ胡芦巴高10188.1±2.4ΔΔ胡芦巴中1097.9±2.8ΔΔ胡芦巴低104.57.2±2.4ΔΔ

与对照组比较,**P<0.01,与糖尿病组比较,ΔΔP<0.01

图5 各组大鼠血清胰岛素水平比较

2.3 胰腺HE染色

实验6周末,与对照组比较,糖尿病组大鼠胰岛的数量明显减少,胰岛的结构相对混乱,胰岛内的细胞排列不规则,胰岛内出现明显的细胞缺失,部分细胞有脱颗粒。胡芦巴治疗组胰岛损伤不同程度减轻,而且随着治疗剂量的增加,胰岛损伤程度表现出下降趋势。

2.4 胰腺免疫组化染色

免疫组化染色对照组胰岛为圆形或椭圆形,体积不一,β细胞主要分布于胰岛中心部位,排列较规则,胞浆中充满粗大的胰岛素褐色染色颗粒,散布于整个胰岛,免疫组化评为3分。模型组胰岛素染色颗粒较少,着色浅黄,β细胞排列松散,分布不规则,有的胞浆中胰岛素染色颗粒明显减少,使细胞呈空虚状态,免疫组化评为0分。胡芦巴高剂量组与模型组比较,胰岛内胰岛β细胞的分布、细胞形态、染色颗粒的分布等方面,均有较大程度改善,胰岛β细胞染色颗粒较多,着色较深,胞质饱满,免疫组化评为3分。胡芦巴中剂量组:与模型组比较,胰岛β细胞在胰岛内的分布、细胞形态、染色颗粒的分布等方面,有一定程度改善,免疫组化评为2分。胡芦巴低剂量组:胰岛素染色颗粒较少,着色浅淡,β细胞分布不规则,排列松散,有的胞浆中胰岛素染色颗粒明显减少,使细胞呈空虚状态,免疫组化评为1分。

3讨论

糖尿病是体内胰岛素相对或绝对不足或靶细胞对胰岛素敏感性降低,或胰岛素本身存在结构上的缺陷而引起的糖、脂肪、蛋白质代谢紊乱的一种慢性疾病[4]。在生物化学方面,主要改变为血糖升高、血脂异常等;在受累组织器官方面,主要为大血管和微血管病变[5]。目前糖尿病属于不能根治性疾病,尚缺乏特效的、多功能的防治药物。

高血糖是糖尿病的主要临床表现,是引起糖尿病慢性并发症的关键因素之一,因此,降低血糖水平是治疗糖尿病和防治并发症的重要手段[6]。本实验采用大鼠腹腔注射链脲佐菌素建立糖尿病模型,给予胡芦巴干预6周,检测结果发现胡芦巴能明显降低糖尿病大鼠的血糖以及血糖相关指标的水平,这种降血糖作用随着胡芦巴剂量的加大而表现的更加突出,具有显著的剂量效应关系。这与国内外其他学者的相关报道结果一致[7]

本研究用DFM-96型10管放射免疫γ计数器测定血清胰岛素水平结果表明糖尿病组大鼠血清胰岛素水平明显降低,胡芦巴处理各组血清胰岛素水平均明显高于糖尿病组,但未达到对照组的水平。表明胡芦巴不能明显刺激胰岛素释放。免疫组织化学染色结果表明胡芦巴能明显改善糖尿病大鼠的胰岛形态损害和β细胞胰岛素的表达,且呈明显量效关系。表明胡芦巴能修复受损的胰岛,改善β细胞功能,这一结果迄今尚未见有文献报道。

综上所述,胡芦巴在降低血糖、修复受损胰岛,改善胰岛β细胞功能等方面,均具有明显效果,是一种较为理想的治疗糖尿病药物,有良好的开发前景和可观的社会经济效益。

参考文献:

[1]Puri D,Prabhu KM,Dev G,et al.Mechanism of Antidiabetic Action of Compound GII Purified from Fenugreek (Trigonella foenum graecum) Seeds[J].Indian J Clin Biochem,2011,26(4):335.

[2]石艳,李才,苗春生.胡芦巴降血糖作用极其机制的研究进展[J].吉林大学学报(医学版),2007,33(1):189.

[3]石艳,靳英丽,于晓艳,等.胡芦巴多糖A2对糖尿病大鼠肾脏ECM的影响[J].中国老年学杂志,2008,28(10):942.

[4]Zhao H,Li Z,Tian G,et al.Effects of traditional Chinese medicine on rats with type 2 diabetes induced by high fatdiet and streptozotocin:a urine metabonomic study[J].AfrHealth Sci,2013,13(3):673.

[5]吴知桂,周德先,陈美娟.参黄胶囊对2型糖尿病大鼠血脂及炎性因子的影响[J].2014,36(8):1747.

[6]乔进,窦志华,吴锋,等.灵芝多糖联合二甲双胍预防糖尿病大鼠主动脉病变及对 VEGF 表达的影响.中国药理学通报,2014,30(8):1079.

[7]Kochhar A,Nagi M.Effect of supplementation of traditional medicinal plants on blood glucose in non-insulin-dependent diabetics:a pilot study[J].Med Food,2005,8(4):545.

(收稿日期:2014-11-09)

文章编号:1007-4287(2015)05-0704-03

*通讯作者

基金项目:吉林省科技发展计划资助项目(20140307006YY),吉林省卫生厅资助项目(2013z101),吉林大学“大学生创新创业训练计划”项目(2014A73327),吉林大学“大学生创新创业训练计划” 项目(2014C73282)