乡村妇女性别角色对其家庭地位的影响及机制研究——基于X村和L村扶贫项目的比较

2015-02-19刘兴花

刘兴花

(中山大学社会学与人类学学院,广东广州510275)

一、引言

农村妇女贫困问题引起中国政府与非营利组织的极大关注。一些针对农村地区的政府购买服务项目,在非营利组织的推动下,以农村贫困妇女为主要参与对象,利用妇女在家庭活动中某些既有的习惯性实践①[加]朱爱岚:《中国北方村落的社会性别与权力》,胡玉坤译,江苏:江苏人民出版社,2006年版,第202页。开展工作。自2009年底开始,专业社工机构LG承接广州市政府购买社会服务项目,分别先后在该市的X村和L村以“乡村生态体验游(包括食宿)”和“农副产品城乡公平贸易”为主要形式开展工作。因此,本研究的目的在于,分析在这一实践模式中,两村参与项目的妇女的性别角色和家庭地位发生的变化,以及这两种变化之间存在的关联,并在此基础之上探究妇女性别角色对家庭地位的影响及其共同机制和差异机制。

以往关于农村妇女家庭地位变迁的研究主要有三种理论取向,马克思主义关于妇女问题和妇女解放的理论、文化规范论和资源论。马克思主义关于妇女问题和妇女解放的理论主要从经济关系和财产关系进行讨论。女性只有走出家庭,从事社会生产,她们被压迫的地位才会改变。②孙戎:《妇女地位变迁研究的理论思路》,《妇女研究论丛》1997年第4期。“文化规范论”认为是父权制规范造成的劳动性别分工加剧了妇女的从属地位,强调夫妻角色互动及其家庭所处的社会环境、性别规范、宗教信仰、一般社会准则以及当地的文化和亚文化对权威的认同等。③徐安琪:《夫妻权力模式与女性家庭地位满意度研究》,《浙江学刊》2004年第2期。资源理论的主要观点是:个体资源雄厚者比如教育程度、职业阶层或收入较高者,在家庭有更大的决策优势④徐安琪:《夫妻权力模式与女性家庭地位满意度研究》,《浙江学刊》2004年第2期。。在实证研究中,还有学者提出“依附性支配”的解释框架,认为妇女家庭地位的提高是在婚姻市场失衡的结构性前提之下,通过经济分化和情感需求增强两种机制达到的⑤陈锋:《依附性支配:农村妇女家庭地位变迁的一种解释框架——基于辽东地区幸福村的实地调查》,《西北人口》2011年第1期。。以上三种理论视角,分别强调了经济关系与财产关系、文化规范下的劳动分工和经济资源。虽然它们从不同的角度对妇女家庭地位变迁进行解释,但它们的共识是都强调劳动分工和经济因素对女性家庭地位的重要影响甚至是决定性影响。除了妇女自身经济能力的提高和社会化生产的参与会提高妇女的家庭地位以外,本研究认为妇女通过“工作”①在本研究中,由于妇女工作来源于政府以及社会服务机构的扶持,因此这种工作具有非正式性和非制度化的特征。学者潘毅认为,她们的这种就业形式与经济模式是对市场经济的一种挑战,因为它是通过社会运动这样一种努力才得以存在的,它的出现有点像乌托邦形态。(潘毅:《社会经济在中国 (下)》,《开放时代》2012年第2期。)在社会生活中承担一定的公共角色,以及妇女的自我发展与性别平等意识,都可能对妇女家庭地位产生重要影响。

参考周晓虹②周晓虹:《现代社会心理学——多维视野中的社会行为研究》,上海:上海人民出版社,2000年版,第154页。、朱晓军③朱晓军:《论性别角色的走向与婚姻稳定》,《社会》1996年第10期。等人对“性别角色”的定义,本研究将“性别角色”定义为人们因性别不同而产生的符合一定社会期望的品质特征,包括男女两性所持的不同态度、人格特征和社会行为模式。根据刘启明、沙吉才等人的定义,本研究将妇女“家庭地位”定义为,主要相对于男性而言,女性在家庭中所处的位置以及对家庭资源与权力的拥有和家庭声望的享有程度。因此,妇女的“家庭地位”是一个相对概念,它可以与家庭内的其他成员 (比如婆婆)以及妇女自己过去的地位进行比较,但更重要的是在发展的动态中和男性相对比④沙吉才主编:《当代中国妇女地位》,北京:北京大学出版社,1995年版,第7页、第52页。。此外,它还是一个综合性概念,涵盖许多分类与评价维度。

二、两村妇女小组的性别角色和家庭地位变化比较

(一)村庄项目⑤ X村的项目也包括村庄男性的参与,但主要是以妇女群体为重点。因此,本研究中“项目”的界定主要是针对两村妇女群体所展开的项目。与妇女工作简介

X村和L村位于广州市东北部山区。2009年底,某专业社会工作服务机构LG依托两村的在地资源优势,分别围绕“乡村旅舍生态体验游”和“农副产品的种植、加工和销售”⑥在L村,虽然项目形式是“生态农副产品的种植、加工与城乡贸易”,但是小组妇女的工作则主要是生态农副产品的种植加工,即更倾向于农业劳动方面,而非城乡贸易 (即农副产品销售)方面。在X村和L村开展社会工作服务。因此,本研究中的“乡村妇女”是指参与乡村旅舍互助小组的8名妇女和有机种植互助小组的5名妇女。这些妇女的生活比较贫困,属于村庄的相对弱势群体。

乡村旅舍妇女互助小组的8位妇女分别是DM阿姨、FN阿姨、FY阿姨、YZ阿姨、SL阿姨、J姐、ZJ姐、L姐⑦本研究之所以这样称呼参与项目的妇女,主要是因为在村里,游客、驻村社工、实习生和志愿者们都是这样称呼她们,而不是出于尊称而如此。通过称呼的差异,也可以显示出她们年龄的差别。。她们或家里有孩子上学,或自己或家人有身体残疾,或失去配偶。她们的主要工作可以概括如下:负责游客的住宿、餐饮、游客所需农副产品的匹配、生态体验游活动,以及收入的精细化核算。在住宿和餐饮方面,主要是妇女小组租用村民闲置的老房屋改造成民宿,供游客居住,并且有厨房供游客就餐;开展生态农副产品的种养殖,供游客购买;在生态体验游活动中,妇女主要引导游客进行水稻种植、砂糖橘收获以及一些其他生态活动的体验;在收入的精细化核算方面,游客离开以后,妇女们集合起来,计算扣除成本、公益金和维修金⑧乡村旅舍的收益在扣除成本以后共分为三部分:妇女小组收益、村庄公益金和旅舍维修金。因为乡村旅舍互助小组具有社区公益性质,因此需缴纳部分公益金,来促进社区环境保护、社区凝聚和可持续发展。之外的利润。有机种植互助小组的5名妇女分别是XY姐、XXL姐、R嫂、M姐和XL阿姨。她们以生态农副产品的生产为核心,通过城乡贸易的形式售卖,以获取经济利益。妇女小组的主要工作如下:农副产品的种植与加工和城乡贸易。对粮食作物、油料作物和蔬菜种植的管理;对青梅、杨梅和洛神花等农产品的手工制作;通过“配菜”⑨妇女们配菜结束后,可以将菜送到村庄的社工站,也可以直接交给城市公平贸易店的负责人,负责人通过多种途径,将蔬菜等产品运送到城市进行售卖,并将所得收入送回妇女手中。和城乡汇农夫市集或农墟活动等进行城市售卖。其中,妇女们的核心工作是农副产品的种植与加工。

(二)参与项目前妇女的性别角色和家庭地位状况

基于传统性别规范和性别定型,两个村庄形成了“男外女内”和“男工女耕”的性别分工,男性在家庭中扮演工具性角色 (Instrumental role),通过打工赚钱达到养家的目的,女性则主要扮演表达性的角色 (Socioemotional role),负责家庭中的生育、照顾、家务和农业劳动等工作①叶继红:《性别角色和社会地位》,《中华女子学院学报》2005年第6期。。这种性别定位与分工在当地被认为是一种有效的社会安排,它通过社会化的过程内化为人们的观念,并深刻地影响着人们的行动。在家庭中,妇女的权威地位不高,这是现行两性角色和分工模式的可见结果,具体表现为,家庭中重要的事情最终由男性做主,与妇女自身有关的一些事情和决策也要受到家庭男性的控制与影响,妇女无法拥有个人自主权,男性的权威不可挑战,男性对女性的关注和与情感交流较少等。在参与项目以前,两村妇女的角色特征相差不大,妇女家庭地位状况较低的同时,呈现出不同程度的复杂性。

(三)两村妇女小组性别角色变化的比较

两村妇女小组性别角色的变化,可以在妇女的角色身份由单一家庭角色向家庭、工作②本研究对妇女角色变化的描述采用“工作”角色,而非“职业”角色。因为如果将农民看做一种职业身份的话,妇女们的职业角色应该是通过农业生产获得的,而两村妇女小组的工作仅是农业生产以外的一种生计补充手段,因此,将其定位为“一种工作”更为恰当。兼顾的双重角色转变的框架下来解读,即妇女性别角色的变化主要基于其工作身份的获得。具体可以从两个方面进行比较:工作带来的家庭经济贡献者角色和小组公共角色。

1.家庭经济贡献者角色

尽管妇女们的工作内容仍未突破传统性别分工模式,但她们的角色身份已发生变化。在参与小组之前,两村妇女主要负责照顾子女、家务劳动和农业活动,扮演单一的家庭妇女角色,加入小组以后,她们拥有了工作身份以及工作带来的收入,这是她们努力向家庭经济贡献者转变的一种方式与策略。但不同的是,X村妇女小组的收入主要来自其自身劳动力的商品化,因为她们的劳动力被物化后,在乡村旅舍和生态体验游运作中发挥了重要作用,而L村妇女小组的收入来源于家庭原有农副产品的种植与加工,其形式是通过增强家庭原有农副产品的商品化程度,使其参与市场分配,从而增加妇女收入。

2.小组公共角色

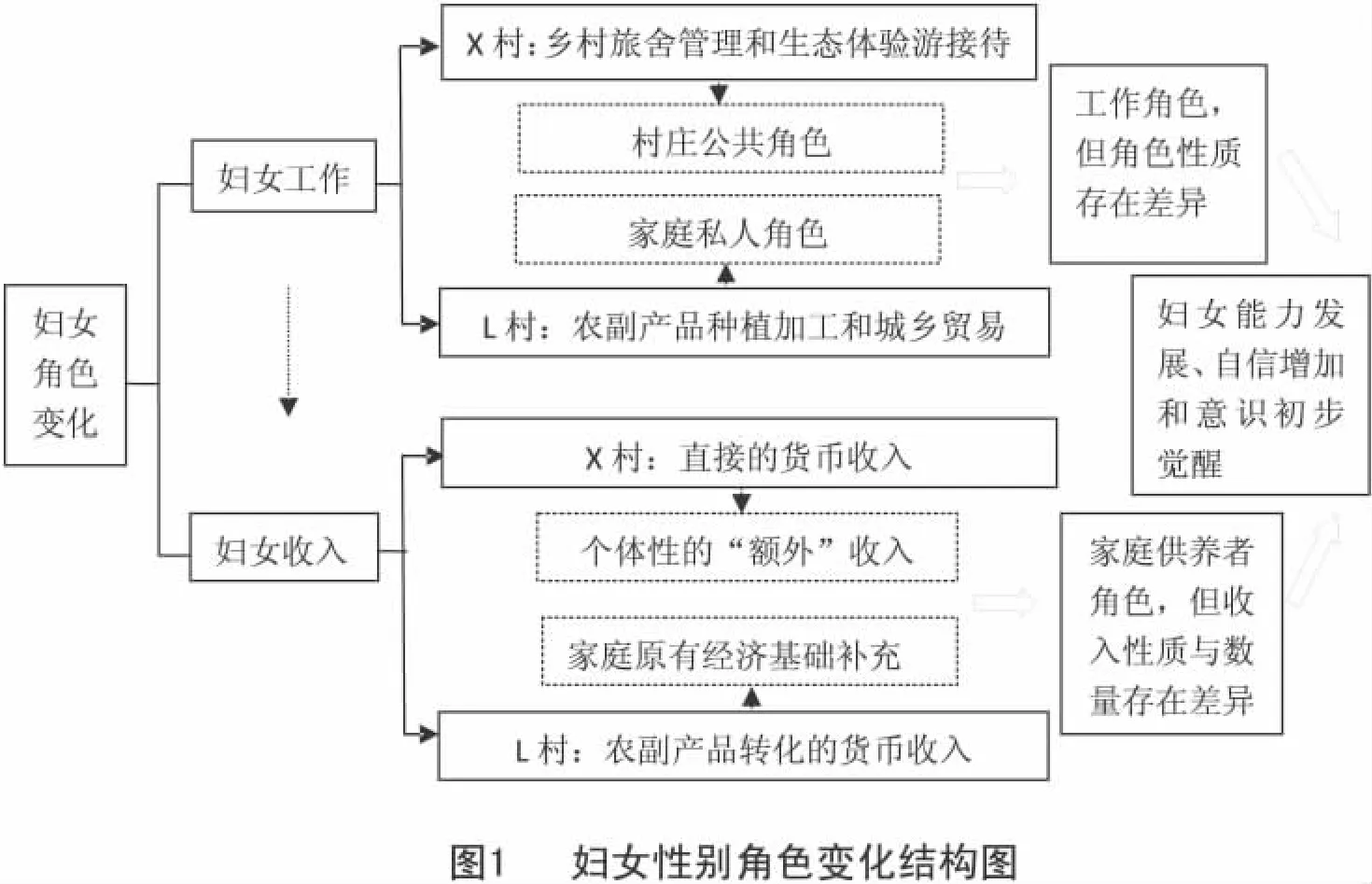

两村妇女小组的性质存在显著差异,这主要是由妇女的工作内容所决定。与L村妇女小组相比,X村妇女小组扮演着村庄的公共角色。这种公共角色是以其公益性质为基础的,主要体现在两个方面。第一个方面,妇女小组承包并全权负责乡村旅舍,扣除成本以后的住宿和餐饮等收益的15%留作村庄公益金,即扣除成本以后的剩余部分分为小组纯收入、旅舍维修金和村庄公益金三部分,比例分别是7∶1.5∶1.5③X村乡村旅舍的收益分配与相应的比例在不断修改之中,因为开始的时候,旅舍是由妇女小组和LG社会服务机构共同承包,而文中所提供的收益分配比例是妇女小组全权承包并负责以后的比例。。这些村庄公益金用于回馈和服务社区,逢年过节,购买节日礼物,慰问村庄的孤寡老人,给他们送去心灵的慰藉和物质的帮助。第二个方面是,小组妇女负责村庄公共空间 (包括村庄公共厕所和小广场)的清洁与维护和祠堂的日常开放管理等工作。她们对村庄公共空间的环境保护和传统文化的传承起着重要作用。L村妇女小组则不具有公益性质,受益者仅惠及参与项目的小组家庭④其实并非X村和L村只有参与项目的13户家庭受益,由于本研究的对象是农村直接参与项目的女性,因此对非直接参与小组的其他合作农户 (包括男性和女性)并未纳入研究和考虑的范畴。。两村妇女小组的性别角色变化可以通过图1来表示。

(四)两村妇女小组家庭地位变化的维度比较

参照以往学者对妇女家庭地位的衡量,本研究主要从个人收入支配权、外出学习自主权、夫妻角色平等程度 (包括丈夫尊重妻子程度和重大家庭事务决定权)和妇女权威 (包括与妇女权威相比的丈夫权威和婆婆权威)四大类六个方面,对两村妇女家庭地位的变化进行比较分析。

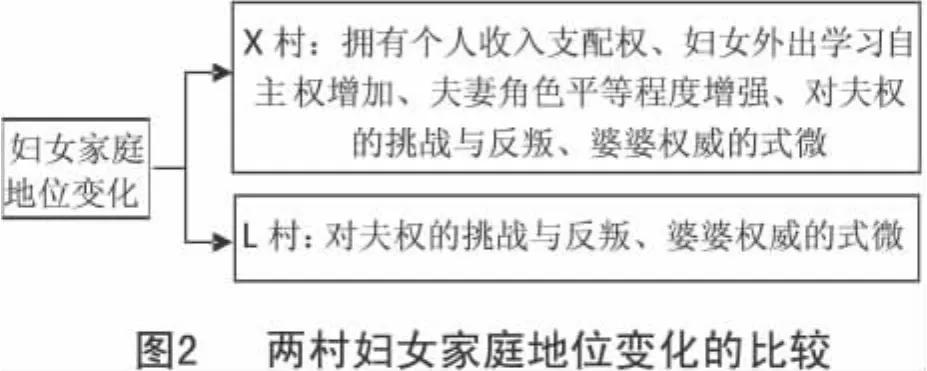

X村妇女家庭地位变化在以上六个方面均有明显体现,而L村妇女的家庭地位仅在与妇女相比的丈夫权威和婆婆权威两个方面表现明显⑤之所以说L村妇女小组的地位仅在后两个方面变化明显,并不是说在其他方面没有变化,比如在农业技能培训的时候,许多妇女也能够自主决定是否参加,但是因为本研究是将X村和L村的妇女地位变化放到一起进行比较研究,因此,相比X村妇女地位在这些方面的明显变化,笔者发现L村小组妇女地位并没有如此显著的变化,即前五个方面妇女家庭地位的变化不大,即使有某种变化,比如丈夫更加尊重自己,也无法像X村一样明确,两对妇女小组不同的变化是和参与项目有关。。此外,妇女家庭地位的提高还受到家庭类型、家庭结构和家庭生命周期的影响,呈现出一定的复杂性、差异性与参与妇女地位提高的非同步性。两村妇女小组家庭地位变化的具体差异如图2所示。

1.个人收入支配权

个人收入支配权是衡量妇女家庭地位的重要指标之一,它体现了妇女拥有并使用自己收入的能力,实际是个人自主权力的一种体现。参与互助小组以后,两村妇女都拥有了一定的收入。2010年5月22日,X村乡村旅舍试运营,截至2012年底,共接待156批次游客近2500人,为旅舍直接带来收入221747.6元。其中,2012年乡村旅舍的毛收入 (含住宿、餐饮和活动费)为92711元,扣除成本和基金以后,妇女小组8名妇女的个人纯收入为5871.36元。

2010~2012年,妇女加入旅舍项目后的总收入与原总收入相比较,有明显提高。旅舍的这部分收入对于比较贫困且经济来源较为单一 (主要来源于砂糖橘)的X村妇女小组而言,具有非常重要的意义。对此,J姐的感触颇深,这也许与她比较特殊的家庭背景①J姐现在的家庭类型属于再婚家庭,孩子是她与前夫所生,她与现在的丈夫并没有共同的孩子。相关。访谈中,J姐说,“我是2010年3月 (项目伊始)加入小组的。参加了项目以后,自己有了‘工资’,不用再像以前那样向他 (丈夫)要钱,听他说那些难听的话,这样蛮好的。”从J姐的经历和描述可知,作为一名再婚家庭的妇女,自由支配自己的“工资”对她来说非常重要,因为她可以用自己的钱来支付儿子上学的费用,同时可以理直气壮,不用再像以前一样低声下气地向丈夫要钱。由此可见,对乡村妇女而言,个人的自尊是和收入及其支配权联系在一起的,而且相对于自己以前的贫困状态,拥有个人收入支配权②但需要注意的是,J姐虽然拥有个人收入支配权,但这种收入最终却并未用于自身消费,而主要用于孩子上学等花费,而个人消费自主权和个人收入支配权是两个不同概念,需注意区分。也是J姐家庭地位提高的重要表现,同时这种权力也进一步推动了J姐在家庭其他方面地位的提高。X村的其他小组妇女也表示,拥有并自由支配自己的收入令她们很高兴,虽然这些收入很大部分用于子女教育而非自己消费。这一用途在L村小组妇女身上也比较普遍。 “去年 (2012年),(有机种植)小组妇女的收入每个月一般会有300元左右,最多的时候 (农副产品)能卖700元,其实收入并不多。”通过L村这位妇女的谈话可知,L村妇女小组的年收入在3000元左右,明显低于X村,加之两村妇女小组成立的时间差异,她们在绝对总收入和相对年收入上都存在一定差距,即对家庭的经济贡献存在差异,因而两村小组妇女的个人收入支配权也存在显著差异。

2.外出学习自主权和丈夫尊重妻子①徐安琪:《夫妻权力与妇女家庭地位的评价指标:反思与探讨》,《社会学研究》2005年第2期。

外出学习自主权②左际平:《从多元视角分析中国城市的夫妻不平等》,《妇女研究论丛》2002年第1期。佟新:《30年中国女性/性别社会学研究》,《妇女研究论丛》2008年第3期。是妇女自主权力的一种类型,是衡量妇女家庭地位的重要方面。两村小组妇女都拥有一定的外出学习自主权,她们可以自主决定就近参加一些与自己工作有关的培训活动,以增加知识,提高相关技能。但是,对于需要去外地交流学习的活动,X村小组妇女的自主权变化较L村小组妇女更加明显。由此可见,两村小组妇女通过工作的形式被赋权③赋权也有人翻译成“充权”,它是一种参与的过程,是将决策的责任和资源控制权授予或转移到那些即将受益的人的手中,它意味着被赋权的人有很大程度的自主权和独立性。,但她们被赋权的程度却有所不同,这也许与她们的工作内容有关,乡村旅舍和生态体验游工作更加需要借鉴其他地区的乡村旅游经验,即这种“乡村生态体验游”被认为是乡村妇女“赋权”和“增权”的重要途径。X村小组妇女曾经去中山崖口和四川金波等地学习交流。据曾经的驻村社工H姐说,“开始的时候,(X村小组)妇女的老公不允许或不想她们参加一些培训,但是现在,她们可以自主决定是否参加培训,而且如果家里没有非常重要的事情,丈夫也会支持她们去参加培训。有些妇女因为山路不好走而晕车,丈夫就会骑摩托车把她们带到镇上再去坐车。”她们可以不受丈夫的影响和控制,自主决定是否参加外出培训,表明她们自主权力的增加,这是她们家庭地位提高的重要表现,而且在这一过程中,丈夫对妻子也愈加尊重与关心,从而增强了夫妻之间的角色平等程度。

3.重大家庭事务决定权

妇女对家庭决策的影响力,尤其是对家庭重大事务决策的影响力,是衡量妇女家庭地位的重要方面之一④雷洁琼主编:《改革开放以来中国农村婚姻家庭的新变化》,北京:北京大学出版社,1994年版,第107~112页。陶春芳,蒋永萍主编:《中国妇女社会地位概观》,北京:中国妇女出版社,1993年版,第207页。张永:《当地中国妇女家庭地位的现实与评估》,《妇女研究论丛》1994年第2期。。对于处在家庭弱势地位的农村妇女而言,以往家庭决策多以男性为中心,她们在家庭决策中普遍缺少话语权,因此一旦拥有话语权这种稀缺资源,往往可以说明妇女家庭地位有所提高。X村的ZJ姐家和其他两位小组妇女家 (SL阿姨和DM阿姨)打算建盖新房,LG社会服务机构专门从广州请来某大学建筑系的师生为妇女们做新房的具体建设规划,以使新房与村庄的整体环境相协调。出于对村庄环境和文化保护的需要,需对新房进行一些特殊的设计,X村三位小组妇女接受了LG社会服务机构的建议。这种“外人” (指建筑专业老师及学生以及驻村社工人员)对家庭新房建设重大事务决策的介入,足以说明妇女对家庭重大事务决策的影响力正在不断增强。当然,X村小组妇女对家庭决策影响力是有差异的,并不是所有小组妇女都能够对家庭重大事务的决策产生影响,还需要考虑家庭类型与家庭结构等因素。比如X村小组的J姐说,“家里的事情最终肯定是他 (丈夫)说了算”。而L村妇女由于工作带来的家庭重大事务决定权却没有如此明显地被观察到。

4.与妇女权威相比的丈夫权威

从“家庭地位”的概念可知,妇女家庭地位的比较维度包括与丈夫以及与婆婆地位的比较。虽然传统意义上“男尊女卑”、“男主女从”和“男强女弱”的性别规范在两村已经逐渐淡化,但“从夫居”和传统性别规范仍旧维持着丈夫在家庭中的权威地位,而这种权威却时刻受到妇女家庭经济地位不断提升、妇女自信不断增加和自我意识不断增强的挑战。家庭领域内丈夫权威受到挑战和反叛,成为妇女家庭地位提高的重要标志之一。这种挑战在X村和L村小组妇女中较为普遍。2013年夏天,X村小组的ZJ姐因为丈夫赌博,将卖砂糖橘的钱输光,于是毅然决然地与丈夫分居生活,这种勇气和行为对她以前来说是不可能的。与此同时,L村XY姐和XXL姐也对丈夫的权威发起挑战。如果丈夫对自己不好,XY姐就会以“出走”相威胁,“你D哥 (她的丈夫)以前并不在乎我的想法,现在则会害怕我。因为我和他说,‘反正现在我城市农村都能吃得开,来农村我就按照农村的方式生活,去城市我就会穿着高跟鞋,打扮得像城市里的人一样,化个妆啥的,所以我才不怕呢,他要是和我打架,我就出去打工,不回家了。’”XXL姐也说过类似的话。可见,与参与项目小组以前相比较,工作后小组妇女拥有了更多的自信与自我意识,这成为她们敢于反叛丈夫权威的重要推力。

5.与妇女权威相比的婆婆权威

近年来,婆权的式微成为学者们的共识,但由于受到传统性别规范的约束以及村庄舆论压力的影响,照顾角色的性别效应仍旧非常明显,女性几乎承担着家庭中所有的照顾责任。对老年人的照顾,成为衡量妇女尊敬、孝顺老人的重要标准。X村和L村小组妇女在性别角色约束和村庄舆论环境制约下对家庭老年人的照顾责任非常明显,但对婆婆权威的挑战却在日常生活中静静地上演。这种挑战主要体现在对照顾责任女性化的反抗和对婆婆的忽视与冷淡两个方面。L村的XY姐告诉我们,“我婆婆经常让我炒菜做饭。她共有8个孩子,2个儿子,6个女儿,以前大家每个月来家里一次,每次回家都是20多个人,全是我自己一个人做饭,很累很累的,都没有一个人帮我。我一点都不想进厨房,但是却没有办法。(无奈委屈)不过,我已经和我婆婆说了,以前都是我一个人做饭,累死我了,以后如果她的儿女们再过来,我就什么都不管了,他们愿意怎么吃就怎么吃,这样做饭太累了。”XY姐不想再承担如此繁重的家务劳动,并产生妇女角色的反叛意识,因此形成了对婆婆权威的挑战。再比如X村的J姐将剩下的丝瓜倒掉①因为丝瓜这种蔬菜在农村的种植非常普遍,因此如果剩余以后,很可能会被用来喂养家禽。,婆婆说了她一句,她随即给予了反驳。乡村旅舍扩建,需要J姐她们去镇上购买相关材料时,她们直到下午一两点才回来,而婆婆对于J姐“去了哪里、做什么事情、何时回来”等一概不知。一次晚饭后,大家在小卖部门口聊天,DM阿姨的婆婆走过来,站在一边,我要给她让座时,DM阿姨说,“不用管她”,然后就继续和其他人聊天。家庭中这种对婆婆的忽视和冷淡已经非常普遍,甚至有些习以为常。这些对照顾责任女性化和婆婆权威的不断挑战,源于妇女经济能力的增强、自信的增加以及性别平等意识的强化,而这些变化又与她们参与LG机构提供的服务项目密切相关,即与她们的性别角色变化密切相关。

三、妇女性别角色对家庭地位影响的机制比较

性别角色对家庭地位影响的论证,实际运用了性别角色理论中性别角色与地位的辩证关系。性别角色理论认为,基于男女两性的生理差异和社会性别差异,形成了传统的性别规范和性别分工,与男强女弱、男主女从的性别规范和“男主外,女主内”、“男性养家,女性持家”的性别分工相对应的是妇女处于家庭中的从属地位。这种妇女的从属地位归根结底是由劳动性别分工所决定的,即女性家庭照顾者、家务劳动和农业劳动者的角色导致了妇女的从属地位。妇女挑战现存的性别规范和性别分工,参与到非农化的生产中,她们的性别角色和家庭地位也会随之发生相应的变化。

(一)共同机制

就两村小组妇女而言,性别角色对其家庭地位产生影响的共同机制是收入增加与妇女自身发展和性别平等意识增强。这些变化发生的前提条件是妇女参与项目小组。资源假说、马克思主义妇女解放观和文化规范论等理论,归根结底都强调经济因素对妇女家庭地位的影响。收入因素是妇女家庭地位提高的重要因素,甚至对家庭地位起决定性作用。伴随工作而来的经济收入对小组妇女而言成为最大的工具价值存在。妇女拥有收入以及收入的支配权本身就表明,妇女家庭经济地位增强,她们在一定程度上实现了经济独立,减少了对丈夫的依赖②高小贤:《中国现代化与农村妇女地位变化》,《妇女研究论丛》1993年第1期。。向家庭经济贡献者的转变给小组妇女带来了自信,使得她们敢于不断挑战丈夫权威和婆婆权威。也正是因为这种工具性价值的存在,她们才拥有了与工作内容相关的一些自主权,比如自主选择就近培训的权力。同时,工作也推动了妇女自身的发展和性别平等意识的增强,推动妇女自信增加与自身发展的因素主要体现在四个方面:村庄各种节日晚会(中秋晚会、元宵晚会和七夕晚会等)带来的妇女精神文化生活丰富;外出参观学习和村内接待游客带来的视野开拓和人际交往能力增强;参与互助小组带来的沟通议事能力增强;参与农业技能培训带来的农业技能增强。

(二)差异机制

性别角色对其家庭地位产生影响的差异机制则体现在收入性质与数量和公共角色两个方面。首先,从收入的来源和性质来讲,X村小组妇女的主要收入来自劳动力的商品化,是一种个体性的工资收入,而L村小组妇女的主要收入以家庭所拥有的农业资源 (蔬菜、番薯等粮食作物、青梅等水果)为基础,属于家庭原有经济基础的一部分,即两村小组妇女的收入边界存在差异①正如费孝通所说,工资收入基本上是个人的事情,而家庭集体生产的收入则属于整个家庭的事情,因此,在L村小组妇女个人的贡献边界并不明显。(费孝通:《江村经济》,上海:上海人民出版社,2010年版,第177页。),X村小组妇女的收入更多是基于个体劳动力的工资收入,而L村小组妇女的收入则更多是基于家庭农业资源的整体性收入;从收入的数量来讲,X村小组妇女在绝对总收入和相对年收入上都明显高于L村小组妇女,因此收入的累积效应对两村妇女家庭地位的改变有所不同,对X村小组妇女家庭地位的影响大于对L村小组妇女家庭地位的影响。第二,从公共角色来讲,与L村小组妇女在家庭领域内工作不同,X村小组妇女承担了一定的村庄公共角色,她们对村庄的公益行为,获得了村庄多数人的认可和肯定,赢得了乡土社会对她们较为积极的评价。小组妇女所在的家庭嵌入在乡村社区网络之中,会受到乡村社区话语环境的影响。这种乡村网络对小组妇女的积极评价,在“熟人社会”的农村,通过“传递式”影响,对妇女家庭地位的提高和家庭声望的获得产生积极效应。因此,在某种程度上,这种村庄“公共角色”的定位,提高了她们以及家庭在社区中的地位,进而提高了她们在家庭中的声望和地位。

四、结论

X村和L村的13位妇女通过不同的互助小组形式,参与到政府与专业社会工作组织的乡村扶贫项目之中。通过对比分析参与项目以后两村小组妇女性别角色和家庭地位的变化可知,工作带来的收入增加和妇女自身发展与性别平等意识增强是两村妇女家庭地位改变的共同机制;收入性质与数量的不同和是否扮演公共角色是两村妇女家庭地位改变的差异机制。本研究验证了经济收入因素对妇女家庭地位具有关键性影响这一“资源论”传统;指出公共角色因素可以通过社区产生的“传递式影响”,对妇女家庭地位的改变发挥着重要作用;并提出妇女自身发展因素 (妇女发展与性别平等意识)是妇女家庭地位改变的内在动力。