城镇化视野下的“村改居”社区认同性整合研究

2015-02-04朱婧

朱婧

(福建江夏学院人文学院,福建福州350108)

城镇化视野下的“村改居”社区认同性整合研究

朱婧

(福建江夏学院人文学院,福建福州350108)

摘要:在城镇化的背景下,针对“村改居”社区在整合过程中出现的问题,提出认同性整合的必要性和重要性。通过调查研究作出研究设计,论证假设,发现“村改居”社区认同性整合在利益整合体制和居民参与意识等方面的问题,指出认同性整合的关键在于完善社区保障制度和服务功能,增强居民参与及组织活动等。

关键词:村改居;社区;整合;组织性整合

近年来,随着中国城镇化水平的不断提高和社区建设的蓬勃发展,伴随着城镇化过程而出现的“村改居”社区建设开始引起人们更多的关注。这些位于城乡结合部或者城中村的“村改居”社区由于其特殊的地理位置和人口分布,存在着诸如人口流动量大、人口异质性强、户籍管理困难、产业多样、公共基础设施不完善和安全保障不到位等诸多问题。要打破这一局面,应当更进一步地推进社区整合,即整合异质性强的生产和生活方式,实现人口管理的正规化,加强区域内居民的归属感。要达成这样的目标,可着力实现社区内组织性、功能性和认同性三方面的整合。而在这三方面的整合中,认同性整合是非常重要的环节。虽然功能性整合和组织性整合都可以在宏观的社会整合中得以实现,但整合的最终效果如何仍然需要通过微观层面的认同来确认。而社区认同性整合的终极目标是社区归属感。所以,本文的研究重点也在于如何通过认同性整合来弥补“村改居”社区出现的居民归属感断裂。

1 理论回顾

1.1社区整合

田奇恒、王绪朗认为社区整合主要受社区内居民共同形成的价值观念、风俗习惯,组织体系以及社会关系等多方面因素的影响。游爱军、苏莹荣也解释了“社区整合”的概念,认为社区整合是社区的各个必要因素为了达到相互合作和依赖的程度而彼此适应和调节的过程。黄玉捷认为整合的关键是认同性整合,最关键的是建立社区归属感,建立的过程需要经过两个阶段,首先是基于居民满意度的社区基础设施建设;其次是形成社区主流价值观的社区服务建设。总结学者们的释义,笔者认为社区整合的根本目的是协调社区中包括政治、经济、文化、社会生活和人际等方面的关系,解决社会分化过程中出现的各种问题。

1.2社区认同与社区归属感

李炜认为,社区认同是指居住在共同地域范围内的人们以自身生活和发展的需要为基础,在相互沟通、相互交往、互帮互助的基础上所形成的心理上的依恋和归属。

李炜在“论社区归属感的培育”一文中对社区归属感有详细的阐释,认为这是人们对社区的认同和关联程度。人们生活在社区中,与他人结成如血缘、业缘等社会关系,并且利用社区中存在的各种生产、服务设施。人们在得到了生理、心理和自我满足的基础上,渐渐对他们生活的社区产生了一种特殊的感情,并期望能在社区中长久生活下去,这种特殊的情感就是社区归属感。

笔者认为认同性整合正是建立社区归属感的重要手段,通过社区公共基础设施建设和社区服务建设等方面可以达成目标。

2 研究设计与分析

根据理论回顾和个人思考,笔者认为城镇化视野下社区整合的目标应该在组织性、功能性和认同性三个方面将原有不同质的区域有机结合起来,达到真正的城市社区的标准。组织性整合注重考查政府与社会组织之间的关系,功能性整合的重点主要在公共基础设施和公共服务方面,而认同性整合可以从经济收入、居民相处模式等方面来反映社区整合的效果。

城镇化视野下的社区整合,最难于推进的就是认同性整合,其整合效果是对组织性整合及功能性整合成果的直接反应并反作用于这两类整合。本文主要研究三个方面的内容:一是居民的经济利益与社区关系的密切程度;二是居民之间的人际关系;三是居民对社区的总体认同。

针对认同性整合的三方面内容,笔者先提出4个研究假设:

假设1:居民的经济利益与社区的成立与否密切相关。

假设2:居民之间的关系比较融洽。

假设3:居民的互动程度高。

假设4:居民对社区已形成强烈的归属感。

假设是基于“村改居”社区已经从农村社区形式转变为真正意义的城市社区所列出的初步设想,为了验证,笔者对福州市泉塘社区的200户居民发放了问卷,根据社区内的小区构成,每个小区的楼数和户数等资料,采取多阶段整群以及等距随机抽样的方式进行操作。为了保证问卷的完整性和真实性,问卷调查严格遵守现场访谈式方法。统计分析阶段主要使用SPSS软件处理数据资料。

研究认同性整合是否成功,最关键的问题是社区归属感的建立,而衡量居民对社区是否产生归属感,存在许多方面因素的影响。比如,在经济方面,主要考察社区对居民经济收入的提高是否有帮助;生活方面,主要考察社区居民的相处是否融洽、社区居民的主要交往对象是何人群等内容。一般来说,居民在经济和生活这两个方面的满意度直接影响其归属感的程度。

我们以家庭收入作为居民经济情况的主要考核指标,分析新社区的成立是否对居民收入有较大的影响。根据相关性分析,居民在社区成立后的家庭收入与社区成立前的家庭收入相比,并没有明显的升幅或降幅,相关系数是0.278(相关性在低于0.05时为显著)。而且从实际调查情况来看,大多数居民认为家庭收入情况与国情相关,比如市场物价、通货膨胀等因素,另外也和个人生活情况的变化是分不开的,但是与社区成立与否没有直接关系。

通过问卷和访谈的分析,从总体上说,居民个人和家庭的经济收入状况与社区成立与否相关性不强。假设1不能成立。

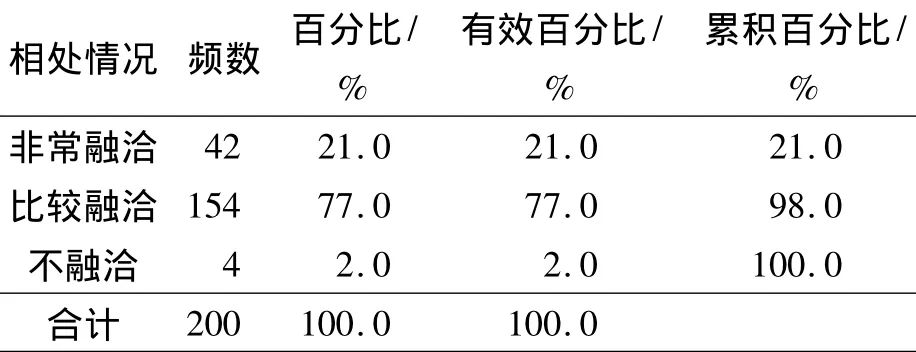

在相处是否融洽这个问题上,受调查的大部分居民都表示十分融洽或比较融洽,因此假设2成立。具体数据见表1。

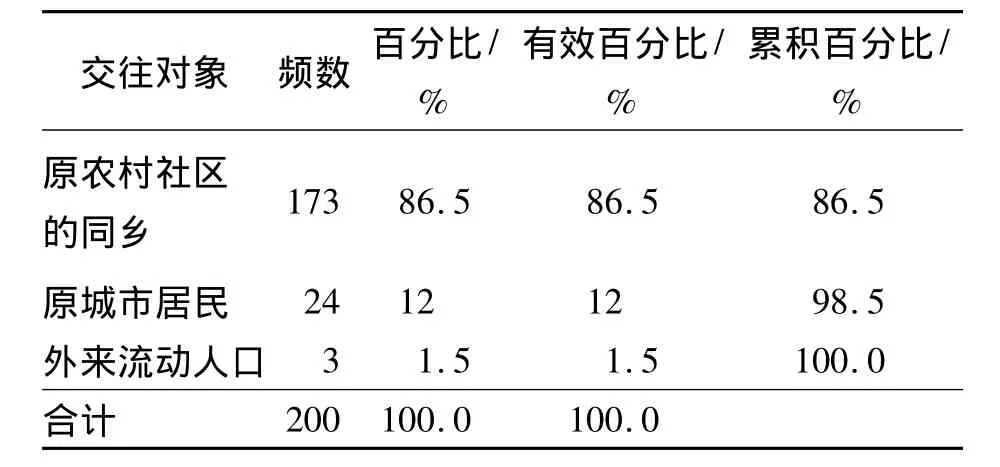

对于社区居民的主要交往对象这个问题,许多人表示交往的只是同处一个小区的人,不怎么认识其他小区的人,当然同他们也没有什么往来。具体数据见表2。

表1 与社区其他居民相处情况Tab.1 Harmony situation among the residents of the community

表2 在社区内的主要交往对象Tab.2 Main contacts within the community

对于该社区的居民是否已经形成了强烈的归属感这个问题,调查的大部分居民表示自己的生活和社区的影响并不大。综合此次调查的所有结果来验证假设4,显示泉塘社区的居民对社区的归属感并不强烈,因此假设4也不能成立。

3 问题成因分析

3.1“村改居”社区利益整合体制不完善

利益整合涉及“村改居”社区居民的土地、居住环境、经济收入以及对社区居委会工作的认可程度等。

首先,居民们从农民的身份转变过来伴随的是原有土地的收回,许多人对于失去土地这个事实还不能完全接受,对于失去土地后家庭主要生产方式的转变也不能完全接受。尽管新成立的城市社区也从各个方面为新市民们提供培训机会和就业途径,但是社区居民的配合总体是消极的。如泉塘社区为居民们开设的面点班和机械修理班等,均因为报名人数不够而取消。

其次,在居住环境方面,原有农村住房并没有条件进行大面积的改造或拆迁,许多居民因为补偿金等因素也并不愿意进行改造或拆迁,许多居民把自家住房的出租收入作为家庭主要经济来源,居住人口和环境的复杂性反而加大。另外,新市民们对于社区中的公共设施建设也表达了不满,认为社区没有把道路、绿化及健身器材的添置等基础设施规划好,卫生情况也没有很好的改善,因此居住环境不佳。

再次,在经济收入方面,问卷和访谈的数据显示,许多“村改居”的居民认为社区整合根本与他们的收入高低无关或者并没有为他们带来显著的经济收入的提高,达不到居民们的期望值。因此,社区并不能为他们的经济利益作出贡献。

另外,也有不少居民反应,社区居委会的工作人员把重点大部分放在管理工作上,毕竟人力和财力都有限,在一定程度上忽略了居民们关心的服务活动,让居民们感觉缺少和社区沟通的桥梁,这也使得居民们对社区事务开始变得冷漠。

综合诸种原因,“村改居”社区利益整合体制并不完善,因此造成了居民认同感的缺失。

3.2“村改居”社区居民不能适应身份及生活方 式的转变

“村改居”社区的许多从农民身份转变过来的居民,本身对自己的新身份就缺乏认同,许多人内心仍然觉得自己是农民。社区整合后,社区内的人口构成也更加复杂,除了原有区域内由农村人口转变为城市人口的这部分居民们,还必然会迁入一些原来就是市民身份的居民,另外还会伴随着外来人口的大量涌入。新成立的社区虽然形成了新的人口结构并且打乱了“村改居”居民们的原有居住格局,但他们仍然更习惯于农村原有的社交方式和模式,更愿意和原来农村社区那些有血缘关系或者邻里关系的人来往。由于许多人局限于自己原有的社交圈子,不愿意和新人打交道或者打交道不多,所以也难以产生社区认同感。

3.3“村改居”社区居民参与意识薄弱及公共责任感不足

在社区整合的过程中,许多“农转非”的居民们刚刚完成身份的转变,但本身在公众参与意识和参与意愿上就比较薄弱。再加上“村改居”社区特殊的组建过程,他们存在依赖心理,认为社区建设是政府、街道和居委会的事。他们往往被动地接受信息,很少会主动去参与社区事务,为自己争取利益,更不认为主动参与是公共责任感的体现。

另外,社区管理组织普选性的缺乏,社区多种组织功能性没有得到充分发挥,以及社区工作本身分工合作的程度低,对居民的依赖少,参与机制存在漏洞,缺乏提供给社区居民参与的路径等问题都使得居民形成不了共同的社区意识。

总结上述情况,社区组织与居民之间沟通的双向缺失造成社区成员对社区事务的关心和参与普遍缺乏,由此也降低了居民的认同感和归属感。

4 认同性整合措施

要达到比较好的认同性整合效果,最终目标就是社区意识的提升和社区归属感的实现。要达到此目的,可采取如下措施。

4.1完善社区保障制度,满足居民需求

完善社区保障制度,包含多个方面,如应该尽快实现公共设施建设方面的保障,在居民们关心的道路、绿化及其他保障设施等的建设应该达到真正意义的城市社区建设标准。另外还要实现“村改居”居民的医疗保障、养老保障和最低生活保障等保障制度的城乡接轨,保证他们的利益与普通市民对等。提供更多的就业渠道和信息平台,加强就业宣传和引导,让居民们更快实现身份和职业的转变,同时在精神上认同自己的新身份,认可自己所处的新环境。只有满足了民生的需求,实现社区利益的深切关照,才能更好地打下认同性整合的基础。

4.2完善社区服务功能,加强资源培育

针对认同性整合,首先政府应该摆清自身位置,权利适当下放。虽然目前中国的城市社区及“村改居”社区都是在行政区划的基础上形成的,但是仍然应该明确社区作为“自治组织”的地位和意义,政府对社区应在指导的基础上予以更多的放权,以缓解“行政化”和“社会化”的矛盾。而以社区居委会为代表的社区组织应建立健全自身的服务体系,全面拓展服务领域,特别是针对“村改居”居民的特殊需求进行服务。开发和利用社区资源,将社区服务发展出专业化、职业化的道路。只有把服务做到位了,居民们才能对新的社区产生更多的信任和依赖,加强自身的认同。

4.3增强社区居民参与意识,完善参与途径

增强认同感,让居民们真正融入社区,还必须打破现有的居民们之间的沟通障碍,通过组织如讲座、体育比赛、文化演出等各类生活和文体活动,让社区内原来有身份隔阂的各类人群有更多的交流机会。另外,也要让居民们主动参与到社区文化生活,激发他们的主动性和能动性,引导和组织他们参与到讨论与自身利益相关的公共议题的活动中。社区居委会和其他社区组织可以致力于社区志愿队伍和社区互助组织的建设,引导居民们的积极参与。另外,针对大部分居民没有时间参与的问题,可以利用公共节假日更多地开展居民们喜闻乐见的文化和体育活动,丰富活动的内容,促进居民们的沟通,这也是社区认同性整合的重要方式。

参考文献:

[1]谢治菊.村民社区认同与社区参与——基于江苏和贵州农村的实证研究[J].理论与改革,2012(4) :150-155.

[2]许斌,孙轶群.城中村失地农民社区认同状况探究——以鲁东南X社区为例[J].北京科技大学学报:社会科学版,2011(2) :97-100.

[3]舒晓虎,陈伟东,罗朋飞.“新邻里主义”与新城市社区认同机制——对苏州工业园区构建和谐新邻里关系的调查研究[J].社会主义研究,2013(4) :147-153.

[4]吴晓燕.从文化建设到社区认同:村改居社区的治理[J].华中师范大学学报:人文社会科学版,2011(9) :9-15.

(责任编辑:肖锡湘)

Research into community identity integration in converting villages to communities in the background of urbanization

Zhu Jing

(School of Humanities,Fujian Jiangxia College,Fuzhou 350108,China)

Abstract:The importance and necessity of identity integration was proposed to tackle the problems of integration involved in converting villages to communities in the urbanization process.Issues of benefits integration and residents participation consciousness concerning the identity integration in converting villages to communities were examined via an investigation.It is proposed that the key to the identity integration is to improve commuity security systems and service functions and to promote the residents’participation and the organizational activities.

Keywords:converting village to community; community; integration; organizational integration

doi:10.3969/j.issn.1672-4348.2015.01.020

作者简介:朱婧(1981-),女(汉),福建南平人,讲师,硕士,研究方向:城乡社会学。

基金项目:福建省中青年教师教育科研项目(JB132675)

收稿日期:2014-11-16

中图分类号:C912 8

文献标志码:A

文章编号:1672-4348(2015) 01-0099-04