多学科视角下地下空间开发利用问题的探讨

2015-02-04李奕成兰思仁

李奕成,兰思仁

(福建农林大学园林学院,福建福州350002)

多学科视角下地下空间开发利用问题的探讨

李奕成,兰思仁

(福建农林大学园林学院,福建福州350002)

摘要:基于目前地下空间的开发利用普遍存在的问题,文章强调实现多学科交叉合作的重要性。从地下建筑学、城乡规划学、风景园林学、地下生态学四大学科角度出发,提出了解决地下空间开发利用相关问题的构想与发展方向。

关键词:多学科角度;地下空间;开发利用

地下空间是指地球表面以下岩层或土层中由天然形成或人工开发形成的空间[1]。21世纪步入“城市时代”,人口密度比重加大,耕地面积紧缩,地下空间的开发利用越来越多地受到国内外学者关注。近年来,我国地下空间开发建设如火如荼,而建成后项目的使用情况不如人意。就当前实践看来,地下空间多归口于土木工程类或建筑类从业人员进行建设。

事实上,地下空间开发和利用工作交叉复杂,不能仅依靠单一学科进行建设,需得到不同学科的联合论证,才能更加科学合理地进行开发及利用。

1 当前地下空间开发利用所引发的思考

地下空间由地下建筑演变而来。地下建筑是指在自然形成的溶洞或由人工挖掘后进行建造的各类工业和民用建筑[2]。地下建筑所扮演的“角色”一直在发生转变:原始社会用以避灾的地下洞穴为其雏形;奴隶、封建社会帝王的地下墓穴为地下建筑的主要形式;工业革命初期,矿业开发、交通运输的社会需求加速了对地下空间的开发利用;两次世界大战使得地下建筑的类型向民防设施建设转变。地下室、防空洞留给人们对于地下空间恐惧的心理感受。

近年来,人们需要的地下建筑已从单一功能型向空间复合型转变,大量的地下商场、博物馆、图书馆建成可见一斑。综合看来,地下空间开发利用存在以下问题。

1.1盲目追求经济效益,开发手段和类型较单一

目前,利用地下建筑产生经济效益仍被摆在首位,使得地下空间的利用呈现离散、零星、单一的状态。地下建筑的投资造价明显高于地上建筑,制约着地下建筑的开发手段和类型;同时,地下空间开发涉及到复杂的岩土工程与结构,因此其开发的形式相对较单一,模式化的痕迹较高。

地铁、商场、娱乐场所等地下空间开发项目回报率高,城市中的地下空间项目往往围绕于此,而地下公共停车场、地下道路、地下公共沟等市政公共项目的开发相对较少[3]。

1.2规划中缺乏对于地下空间方向感构建的深层思考

由于人们无法利用地面空间的经验来理解地下建筑的空间布局,出现定位困难、空间方向感差(图1)。

图1 长沙万家丽路和远大路交叉处地下通道Fig.1 The underpass at the intersection of Wanjiali road and Yuanda road (Changsha,Hunan province,China)

随着地下空间开发利用的深化,地下空间规模势必扩大,功能也更为复杂,如何让使用者在地下空间中清楚定位有待深入研究。目前国内的研究多集中于起到视觉导向作用的标示系统的设计,但由于不够直观化其效果并不明显。

1.3地下空间建设缺乏地域特色

早期我国地下空间开发利用大量学习效仿国外技术与案例,虽大大提高工作效率,但缺乏地方风格。此外,地下空间开发利用一直被认为是建筑学或土木工程学的“专类业务”,囿于单一学科下的地下空间开发利用千篇一律,工程成果模式化痕迹高。

1.4地下空间开发影响地下生态系统

地下空间绝少阳光、湿度极高、温度恒定,地下空间有其特别的能量和物质交换过程,也有着十分丰富的生物群,同时有着特殊的食物链,换言之,地下空间存在与地面生态系统不同的独特生态系统。长期生活在地下的生物,其形态、习性都不同于地面生物,对地下环境的依赖性极高,它们不适应温度的变化,对声音、光照特别敏感,在有污染和化学物质的生境中不能存活,即便是轻微的人类活动都会影响地下生物,更何况是较大规模的地下空间的开发利用。

2 各学科角度下地下空间开发利用的构思

2.1地下建筑学角度下地下空间开发利用

地下建筑学隶属于建筑学,是地下空间开发利用的核心工程技术学科。其关注的重点往往在于空间的营造,材质的处理,工程措施应用等方面[4-5]。

(1)构建地下空间开发营建原理。应在比较地下建筑与地上建筑的基础上,构建复合空间组合原理,协调地上空间与地下空间的过渡、整合。研究地下建筑的空间形态,结构布局,组合方式等,以及其所产生的不同的环境心理效应。

(2)针对不同区域(地理、气候、人文等)构建区域性地下建筑工程措施,拓展地质勘探技术、岩土工程技术、地下建筑结构技术、地下建筑材料技术(如地下防水材料、防腐材料、注浆材料等),地下建筑设备技术和地下建筑施工技术(地下空间开挖、支护原理与技术)、地下建筑环境和防灾技术等。

(3)规范的阙如将影响地下空间建设质量和建成后的评估,应联合多学科构建地下空间开发利用的相应规范。如地下建筑防灾安全原理和规范、地下商场建筑类设计原理和规范、地下铁道公路交通建筑设计原理和规范、地下展览类建筑设计原理和规范、地下办公类建筑设计原理和规范、地下图书馆建筑设计原理和规范、地下居住类建筑设计原理和规范、地下宾馆建筑设计原理和规范、地下建筑综合体设计原理和规范、地下体育场馆设计原理和规范、地下医院建筑设计原理和规范、地下工业建筑设计原理和规范、地下市政建筑设计原理和规范、地下物流设施设计原理和规范、地下防护建筑设计原理和规范等。

2.2城乡规划学角度下地下空间开发利用

现代城乡规划学科是以城乡建成环境为研究对象,以城乡土地利用和城市物质空间规划为学科的核心[6]。应编制切实可行的地下空间系统总体规划,进行技术经济指标的论证,从物质形态和社会形态两个层面来研究主体,实现区域与城市社会经济和物质空间的融贯和协调。

(1)联通地下建筑——构建地下城市系统

将地下建筑学中的地下建筑综合体扩展,构建“地下城市系统”。目前,地下空间的开发利用多局限于地铁、地下通道、商场、停车场等开发类型,各项目间缺乏有机联系,功能单一。实际上,地下空间四大系统(地下公共沟系统、地下生产系统、地下生活系统、地下交通系统)足以综合为一个地下城市网状系统,并与地上空间有机联系。

在我国现代城乡规划的实践过程中,存在着地面实际建设与所编制的规划建设项目不统一,为迎合建设项目,常要求重新修编规划。其实地下空间相对于地面空间是一张“白纸”,只要通过前瞻性的规划和详细论证,就可以杜绝出现此类现象。同时,地上建设与地下建设衔接耦合,可杜绝开发商根据需要随意开发建设,也可避免空间资源浪费、开发混乱等诸多问题。

(2)地下空间中方向感的建立

美国学者Kevin Lynch提出的“认知地图”认为人们对身处其中的环境和场所可以很容易在大脑中描述出来[7]。

宏观层面上,可以对地下城市分区,如根据功能定位进行区划并采取不同的平面形态,加强使用者的空间印象。此法类似于地面城市规划中的分区规划,不同的是地下空间不像地面城市受到诸多限制,地下的开发程度接近于零,有利于规划师合理规划布局;中观层面上,影响城市意象的路径、边界、区域、节点、标志物也是方向识别的关键要素,可以在地下空间系统规划中运用,旨在构建辨识度高,方向性强的地下空间流线系统;微观层面上,光影的刻画、空间的营造、材质的运用不仅一定程度上丰富地下空间形态的多元化,还能促进使用者空间方向感的形成[8-9]。

2.3风景园林学角度下地下空间开发利用

“风景园林学(landscape architecture,LA)”是一门规划、设计、保护、建设和管理户外自然和人工境域的学科,也是一门融合理性思维和形象思维的应用学科。如何在开发地下空间的过程中,更体现出艺术化、人性化、生态化是风景园林师所关注的。

近年来人类无节制地向地面土地进行索取,导致地面土地的绿化量越来越少。上个世纪,在风景园林师的呼吁下,人们开始认识到无止境的破坏土地终会造成人类毁灭性的灾难。而地下空间的开发利用则可以在一定程度上缓解地面土地的压力。笔者认为,倘若“地下空间系统”得以构建,就应该将绿化植入地下,将人文、艺术的思想植入地下,创造高品质的人性化地下空间[11-12]。

(1)地下空间环境形象的改造

环境形象的改造是站在美学的角度探讨人类对视觉形象的感受。如何创造赏心悦目的环境形象?这就要求挖掘包括人文历史在内的诸多场地精神,将人文历史元素融入地下空间的营建中,巧于因借,寓情于景。

在空间形态的塑造上可利用园林造景的手法,打破受工程措施影响的地下空间单调平淡的布局,创造步移景异的情趣、诗意的空间环境。笔者认为,在地下空间摹拟中国古典园林中的“天井”,大大小小天井的设置,可以打破空间沉闷,引入光线空气,引导人流路线,可发挥出应急突发灾难等功能(图2)。

图2 战后地下空间开发利用构想Fig.2 The vision about the development and utilization of underground space after the war

(2)生态绿化植入地下空间

在地下空间的开发利用初始,风景园林师就应同各个学科的专家学者交流,根据自然界生物学原理,从人类的生理感受要求出发,利用诸如阳光、动植物、水体等材料将生态绿化植入地下,创造宜人地下环境。

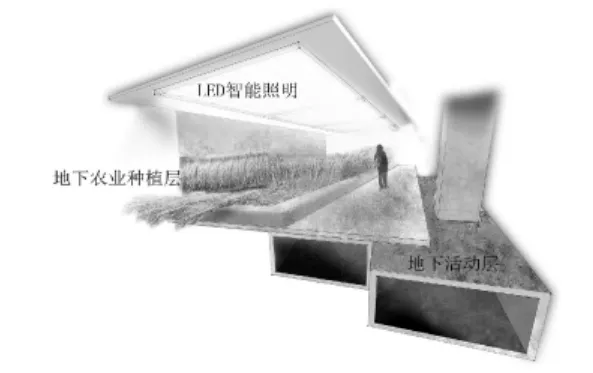

试想,如果满目硬质构筑物而见不到软质景观的地下城市是何等的了无生趣?缺乏生态绿化的空间场所将违背人类文明尤其是生态文明的重要学科的核心目标。日本等国在运用光纤以及LED光进行室内培植农作物等技术上已经相当成熟,这对地下空间植物引入提供全新的视角(图3)。

图3 地下农业种植效果Fig.3 The rendering of underground farming

(3)大众行为心理的扭转

由于过去地下空间常作防护、储藏、庇护空间予以运用,加之神话、传说所传达的鬼魅氛围,使人们在心理上对地下建筑有些恐惧,甚至抵触。应扭转传统心理对地下空间所形成的“入口狭窄,极度封闭,黑暗潮湿”的单调内部空间形态意象,创建人们喜闻乐见的城市地下公共空间系统。鉴于此类消极心理感受,风景园林师应该在地下空间中利用心理、文化的引导创造使人积极上进的精神环境。

(4)地域性特色的营建

如何使地下空间传承地面空间文脉,呈现出地域性特色也是地下空间开发利用需要关注的课题。

地下空间的开发很大程度上取决于自然地理因素,考古研究显示存在着地下住宅的地区,往往气候、环境条件极度恶劣,或是在地形、地址上利于地下空间的开发营建,因此“随形就势”利用了地下空间。地形地貌是促进地下空间开发的首要因素,那么地下空间开发的形式应是地形地貌上最直观的体现。我国土地资源类型多样,对于不同的土地资源,地下建筑的施工方式、地下空间与地面空间的衔接方式应各异,加上地质条件水文因素的影响,地域性特色的营建成为可能。此外,不同地区的风俗民情、场地资源也是营建具有地域性特色的地下空间的另一途径。

2.4地下生态学角度下地下空间开发利用

当前国内生态学主要集中在地上部分的研究,实际上地下部分是生态系统结构、功能与过程研究中最不确定的因素。地下生态学探索地下部分的结构、功能、过程以及与地上部分的关系,并特别关注其对全球变化的响应。它的研究对象包括植物根系、地下动物和土壤微生物。

(1)地下空间资源极其珍贵,它一方面为地下生态系统提供水分和养分,另一方面则是陆地生态系统C(碳)分配与过程的核心环节。同时,地下生物种类繁多,地下空间的营建肯定会在一定程度上影响地下生态系统的平衡。此外,由于地下空间资源不可再生,不可逆,经开发后的地下空间很难再恢复原状,应通过在取样分析地下空间生态系统的前提下予以开发。

(2)《环境科学大辞典》将生态补偿定义为“生物有机体、种群或生态系统受到干扰时,所表现出来的缓和干扰、调节自身状态使生存得以维持的能力,或者可以看成生态负荷的还原能力”。由于自身的补偿能力有限,当生态环境受到影响后往往需要很长时间才能恢复原状,当破坏较为严重时,甚至难以复原。因此,基于责任者通过对生态环境建设者和生态环境质量降低的受害者进行补偿的经济机制应运而生。对于这种生态经济补偿制度,国内研究且多限于理论层面。对各类生态环境分类并分门别类地对应不同的补偿制度是十分必要的。同时必需结合我国国情,重视地区经济差异条件下的生态补偿标准理论核算,对不同环境类型的补偿标准进行分类;生态建设效益的补偿与生态破坏的补偿应区分而论。

目前,国内生态补偿的研究更多的是基于地面空间,地下空间的生态补偿处于空白,亟需环保部门出台相关补偿机制。

3 多学科视角下地下空间建设的发展方向

3.1交叉进行,深度论证

如上文所述,地下空间的开发与利用主要涉及建筑学、城乡规划学、风景园林学、生态学等相关领域,综合性极强,在进行开发利用时,单单依靠某一个学科之力是不可能完成的,需要多学科融合才可以全面、系统地开发地下空间资源。

由于地下生态系统十分脆弱且不可逆,因此在进行地下空间开发前,需要从地质结构、生态平衡、技术要求、风俗民情、经济效益等各个方面进行深度的可行性论证,这同样要求各学科领域直接相互配合、相互合作才能进行。

3.2合理开发,系统规划

当前,一些城市的地下空间开发仍处于无序状态,缺乏制度规范。而绝大多数地下空间的开发囿于经济效益,类型单一,地下公共空间极度匮乏。此外,各开发部门“各自为政”,地下空间开发混乱无序,长久下去定会造成资源的浪费。因此如何合理、系统地开发地下空间迫在眉睫。

首先,应该设立一个专门机构来对地下空间的开发统一管理。这个管理机构的职责包括:论证报告的发布、跨系统跨部门的政策分析和资源共享、地下空间的管理维护等等;其次,各城市应该制定地下空间开发利用规划,统一布局,统筹管理;最后,推进地下空间开发利用的法制化,包括资源类、规划类、建筑工程管理类、生态补偿类、市场运作类等。

3.3辩证思考,适度适法

人类与自然环境之间是一种相互作用又相互制约的辩证关系。人的需求与环境之间难免会产生矛盾,就开发地下空间而言,在一定程度上会破坏地下生态平衡,但开发地下空间又是人类城市化发展的客观需求,这就要求我们运用哲学思辨的逻辑思考问题。

适度开发,适法开发是解决这个问题核心。充分利用各个学科的智慧,合理开发地下空间资源。这也从另一方面论证了笔者一直强调的地下空间的开发利用要基于多学科的深度论证下进行,只有在学科交叉融合的前提下才能保证最小规模的影响下发挥地下空间最大的作用。

3.4开拓技术,师法自然

近年来,一些城市由于地下空间开发不当出现的危及人类生命安全的消极例子层出不穷,这主要是由前期踏勘与工程技术选择实施等一系列工作上的缺失造成的,在开发建设前期准备过程中应进行细致准确的工程技术论证。同时,地下空间的开发技术手段也亟待提升,需依靠更高水准的地下空间开发工程技术才能使“地下城市”的构想付诸实现。

中国人居环境科学讲究师法自然,也就是说顺应自然规律的前提下进行营造建设。地下空间的开发也应遵循此法,在适合营建地下空间的场地下进行开发建设。

4 结语

开发地下空间的客观需求孕于城市化的进程,已成为学术界关注的课题。由于地下空间开发利用综合性极强,需要各大学科交叉合作、通力完成,又由于其不可再生、不可逆、敏感度高等特征需要我们在进行开发初始进行系统的、科学的深度论证。

地下空间资源丰富、开发潜力大,应该结合自然地理环境,综合利用各学科知识,实现不可再生的地下资源的可持续化利用。

参考文献:

[1]朱大明.“地下空间学”学科体系引论[J].地下空间与工程学报,2010,7(4) :619-627.

[2]童林旭.地下建筑学[M].济南:山东科技出版社,1994.

[3]陈志龙,王玉北.城市地下空间规划[M].南京:东南大学出版社,2005.

[4]蔡向民,何静,白凌燕,等.北京市地下空问资源开发利用规划的地质问题[J].地下空间与工程学报,2010,6(6) : 1105-1111.

[5]蔡庚洋,姚建华.城市地下空问开发利用的若干思考[J].地下空间与工程学报,2009,5(6) :1071-1075.

[6]赵万民,赵民,毛其智.关于“城乡规划学”作为一级学科建设的学术思考[J].城市规划,2010,34(6) :46-54.

[7]杨健,戴志中,凯文·林奇.城市意象研究方法辨析[J].重庆建筑大学学报,2007,29(2) :19-22.

[8]谢英挺.地下空间总体规划初探——以厦门为例[J].地下空间与工程学报,2009,5(5) :849-855.

(责任编辑:肖锡湘)

On the development and utilization of underground space based on multidisciplinary perspective

Li Yicheng,Lan Siren

(School of Arts&Landscape Architecture,Fujian Agriculture and Forestry University,Fuzhou 350002,China)

Abstract:Multiple disciplines cooperation and interdisciplines are important to tackle problems in the development and utilization of underground space in China.The conception of tackling the problems occurring in the development and utilization of the underground space is proposed along with the development direction,including underground architecture,urban and rural planning,landscape architecture and underground ecology.

Keywords:multidisciplinary perspective; underground space; development and utilization

doi:10.3969/j.issn.1672-4348.2015.01.019

通讯作者简介:兰思仁(1963-),男(畲族),福建上杭人,教授,博士生导师,博士,研究方向:风景园林理论,森林公园建设与理论。

作者简介:第一李奕成(1988-),男(汉),湖南衡阳人,在读博士生,研究方向:风景园林规划与理论。

基金项目:国家科技支撑计划项目(2014BAD15B00)

收稿日期:2014-11-17

中图分类号:TU986

文献标志码:A

文章编号:1672-4348(2015) 01-0094-05