传统意蕴与现代表现间的形式语言关联

2015-01-19陆庆龙

摘 要:关于留白的传统意蕴梳理、从国画到油画的形式语言转译、走向现代艺术形式语言表达的留白建构,这三个层次的理论阐释旨在点明传统意蕴与现代表现间存在深度的形式语言关联,文章即将“留白”这一中国经典绘画语言语法如何活用至当代风景油画创作之中,进行了相关经验总结与理论反思。

关键词:油画艺术;艺术创作;留白;形式语言;雪景创作;现代油画表现;技法

中图分类号:J20 文献标识码:A

一、关于留白的传统意蕴梳理“留白”作为中国画中的重要技法之一,是构成中国画形式美及意境延续方面的重要内容,关系着作品的主题、意境、趣味等多种因素,历代画论多有详实的论述。清人笪重光在《画筌》中曾说:“山外青光,何从减笔?空本难图,实景清而空景现。神无可绘,真境逼而神境生。位置相戾,有画处多属赘疣;虚实相生,无画处皆成妙境。”认为“留白”可以生出美妙的意境。华琳在《南宗抉秘》也对何处可以采用“留白”的技法加以阐述:“白即是纸素之白。凡山石之阳面处,石坡之平面处,及画外之水,天空阔处,云雾空明处,水足之杳冥处,树头之虚灵处,以之作天,作水,作烟断,作云断,作道路,作日光,皆是此白。”因此,在国画中特别是山水画中,历代画作中多能看到“留白”空间的存法,画面中的“留白”已成为了画面整体布局章法中重要的一部分,国画中的“留白”不仅成为绘画形式美表现方式,在长期发展过程中似乎承载了中国式的审美趣味和东方特色的哲学思辨方式。“留白”在传统中国画中运用的最为普遍便是以雪景为主题的作品,中国的文人、画家皆爱冰雪,咏雪诗词在中国诗歌史上更是不胜枚举:“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”(柳宗元《江雪》);“白雪却嫌春色晚,故穿庭树作飞花” (韩愈《春雪》);“落尽琼花天不惜,封他梅蕊玉无香”(杨万里《观雪》)等等。而与之相对应的雪景画在中国绘画史上逐渐成为重要的主题,譬如用柳宗元的《江雪》题画的雪景画,从最早的南宋马远的《寒江独钓图》开始,到元代袁士元、唐肃、马常祖、袁槲、乔大希等,明代沈周、朱端、袁尚统、徐渭、陈珪、刘基、周复俊、吕常、宋旭,清代蒲华、吴观岱、陆恢、钱杜、上官周等都曾作《江雪》诗意画;无论诗词、画作,其中雪都被赋予纯洁、高尚、聪慧、灵透等意象内涵,雪景所呈现的空寂清澈、超尘脱俗的意境既有继承又有变调,总体看来贯穿其中的是文人墨客自然淡泊、孤高拔俗的人生态度;从某种意义上,雪的歌咏表现已经固化成中国传统文化中一个特定的文化符号。国画中的“留白”是有意为之,与空白不同,它是构思主观性的一种诠释,是通过虚实结合,用着墨的疏淡以及空白来营造出空灵的韵味,实现“以无胜有”的效果,给欣赏者带来视觉和心理上的轻松、快乐以及信马由缰的想象空间。这与西方的完形心理学原理不谋而合:当人们观看一个“有缺”或“空白”的事物时,会产生一种强大的内驱力主使大脑运动去填补和完善这个“有缺”或者“空白”使其趋向完美,从而构建成一个“完形整体”,达到内心的平衡,从而获得愉悦的情感体验。

二、从国画到油画的形式语言转译油画起源于西方,但当大批扎根于中国文化土壤,具有中华民族特有的人文情怀和审美趣味的画家开始用油画来描摹生活、表现自然的时候,他们总会不知不觉地将中国元素融入西方绘画中,希望营造出具有中国韵味、中国意境的油画画面。这样国画中笔墨情趣、色彩意韵,虚实布局等就会或多或少地出现在油画布上,许多画家通过这样的尝试,拓展了油画的表现语言,并实现了具有传统中国文化特点的悠远含蓄、自然天成的审美理想。因此,研究吸收中国传统山水绘画的写意性,将国画中常用的技法创造性地运用到油画创作过程中,也是笔者在油画创作,特别是风景画创作中经常思考的问题。最终,通过大量雪景主题的绘画,笔者尝试运用国画的“留白”等技法在油画中表现内心理想图景所追求的含蓄、宁静、淡泊的美学理想。

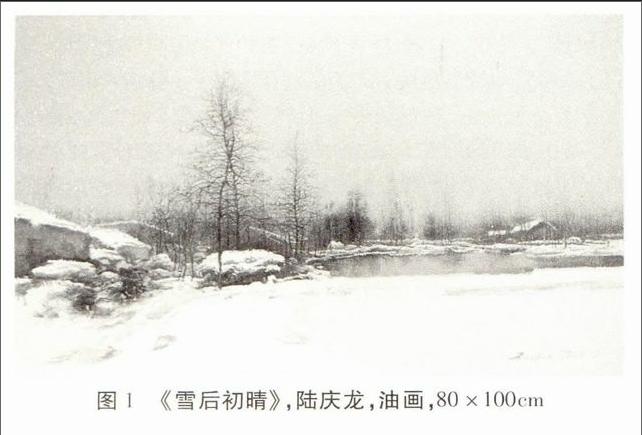

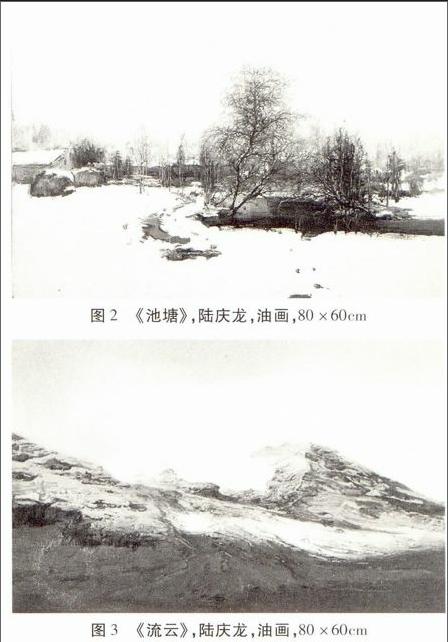

参悟中国画的“留白”技法,画雪主要技法有“留白”和“敷粉”。古人利用宣纸本身固有的“纸白”来代表“雪”白以及白粉不透明的物理遮盖性质,敷于画面,作为对纸白的强化,表现“雪”白“如敷粉”。在油画创作中,制作较好的油画布可以直接留白,不符合要求的画布,可以用白色通过一至三遍均匀、平整的平涂,刷成新的底色,同样可以实现其“纸白”和“敷粉”的作用。留白也不是随意而为之,必须根据画面主题表达的需要,在画面上呈现偏暖、偏冷的白底色或者纯白色,如《雪后初晴》(图1)选用的就是纯白色,《流云》(图3)则

图1 《雪后初晴》,陆庆龙,油画,80×100cm

图2 《池塘》,陆庆龙,油画,80×60cm

图3 《流云》,陆庆龙,油画,80×60cm

选用的是偏暖的色调,《池塘》(图2)的留白是用偏冷色调进行了平涂。

且“留白”技法表现的“白”本身亦不是孤立的,更是画面本体的一部分。通过与其他色调形成的对比,表现出形体和意境,诠释画面的形式美感。在空间处理上以“虚实”的表现手法为主,“实”是画面中的具体元素,“虚”就是画面的留白。只有虚实结合、相互衬托、阴阳互补,才能做到实中有虚、密中有疏,创作意境才能得到充分的体现。因此,构图时把握画面的整体性尤为重要,在刻意留出大面积几何形状的同时,也要有小的几何形状穿插,同时要防止画面琐碎,这样的留白才可以营造出静谧、安详的意境。如《雪后初晴》《池塘》的画面中都刻意留出大量空白,呈现出雪后留下的洁净世界。但在削弱了油画的明暗、造型、色彩关系等要素后,在留白处以少量的或浓或淡的色彩进行跳染,看似墨点的灰度变化,利用实笔生虚,营造出白雪的纯净和雪下裸露的土壤、草丛、脚印,甚至是小树、草垛、房屋等,以达到“虚实相生,无画处皆成妙境”效果。这种主体中虚实结合的“留白”,使画面更加突出主题,强调绘画者想表达的意境。

三、走向现代艺术形式语言表达的留白建构

宗白华曾比较过国画与油画形式表现之差异:“西洋传统的油画填没画底,不留空白,画面上动荡的光和气氛仍是物理的、目睹的实质,而中国画上画家用心所在,正在无笔墨处,无笔墨处却是飘渺天倪,化工的境界。这种画面的构造是根植于中国心灵里葱茏絪缊,蓬勃生发的宇宙意识。”[1]因此,在油画中进行留白,要根据油画的色彩构成原理,将留白部分变成色彩的延伸以及扩充,将其变成视觉的再创造,同时,刻画“实景”时,更要注意展示油画特有的性能,在表现笔触、色块、肌理时采用厚涂、薄涂交错的手法,让画面在宁静中产生动感;在色彩运用时,适宜用丰富、强烈的色彩进行表现,让画面呈现出简单而丰富的对比效果。如在《流云》中笔者将画布本身的白与表现出云朵的流动和变幻莫测的状态结合起来,给人充分想象的空间,并营造出千变万化、错落有致是视觉效果。而且,在“留白”过程中,也要注意的不同的层次;因为留白处的平涂让画面显得比较单纯,但是如果其中的天空、河流再采用平涂手法就容易流于简单,无法呈现油画的色彩优势,所以,在在描摹天空、河流时,对色彩的处理应该是既能保证其整体性而又富于变化,画面处理时应该把握其色调冷暖的变化,深浅的控制,但这些变化应该控制得当,不能显得突兀,目的是使色彩微妙而含蓄,衬托出留白处的纯净。凝视“现实主义的风景画”这一议题,在奥夫相尼科夫看来,“只有以丰富多样的速写素材为基础,对自然景物进行深入细致的观察、研究,才能使从事这种体裁创作的画家们获得成功。……然而对于一个画家来说,善于素描还不足以使他成为本行的真正行家。素描在绘画中是同明暗和色彩,同色调,即作品的整个色彩体系融合成一个不可分割的整体的。可以这样假定说:如果素描同明暗层次关系相结合,使绘画看来真实可信,那么色彩和色调的处理则表现了画的情感基调。色调在揭示作品的思想内容方面起重大的作用。……只有当丰富的色彩差别汇合成一支和谐的曲调,反映出现实本身的色彩和谐一致时,才会有真正的色调。”[2]中国精神意味的油画“书写性”的笔法正是在吸收中国绘画中的笔墨精神及若干技法语言的基础上发展起来的,其用笔、用色采用西方油画干画法、厚画法,但在表现力度和用笔上常常借鉴书法的线条,从两种绘画媒体间寻找绘画语言的沟通和移植,有着很强的形式感和趣味性。因此,在表现雪景主题时,为了表现出满意的笔触与肌理,笔者亦尝试用不同形状、不同原料的画笔去表现不一样的画面,强调画面的严谨、舒适,可以用比较整齐均匀的尼龙笔,而要营造轻松、随意的氛围则多使用棕毛笔,如在《池塘》与《流云》画面的处理上,即运用了不同画笔与笔法,并在其中运用丰富油画语言,展现出极其复杂多变的肌理效果。或平涂,或摆笔,或薄薄的置染,或厚厚地堆砌,或露出布纹纹理,或制作起伏不平的肌理,或用松节油画出流淌效果等等。同时,油画的性能决定了油画留白处与其他部分的衔接不同于国画,油画往往在衔接时采用渐变的方法,通过不同笔法以及色彩的深浅处理去表现,如运用排笔利于渐变的特性,或者用调色油、松节油等媒介剂稀释等方法去衔接物体与留白处。

由之,“留白”看似无形,但它是以简驭繁的经典,是以静寓动的典范,可以成为我们在绘画中对画面结构造型整体性把握的要诀,其酝酿出的审美意境和审美观念给人留下了极大的想象空间,给创作带来了无限灵感。“留白”这种给中国传统绘画带来空灵、虚境的绘画手法运用在以满实构景与色彩铺陈为主的西方油画中,恰恰让油彩的发挥产生了新的生命,绘画语言的变化意味着观念的变化。绘画语言的转变是建立在对现有绘画语言思想的解放和重构,这种绘画语言的互补性,也让油画技巧有了更大的运用空间及更深邃的内涵。这种融合不知不觉中营造出油画雪景的中国韵味与具有东方审美的艺术特色。

四、结语卢纳察尔斯基在《艺术及其最新形式》中的论断之于本文的主旨“传统意蕴与现代表现间的形式语言关联”即具有相当的启发意义:“善于从杂乱无章的客体中找出审美享受的源泉,善于在没有明显规律的地方发现微妙的规律,这样就能够大大拓宽审美领域。……对鲜明生动的敏感性的增长是伴随着对大自然的更多的理解而发生的,而大自然的多姿多彩则很少为明显表现出来的统一所包揽;光照的统一,性格的统一——这才是大多数景物的本色,所以‘鲜明生动一词最常用于描绘大自然的画上。……我们赋予美的情绪,正是它依靠联想在我们身上所引起的情绪。”[3]鲍桑葵在《美学史》中亦就“怎样评判形式美学”精道地给中西艺术“融通式”创作以深刻启发:“任何美学理论都无法在很大的程度上帮助我们解释个别的艺术作品,也无法用另一种媒介,即理智媒介,来完全再现艺术作品的美。……如果我们宣布形式美学在具体的富于个性的美面前遭到失败的话,这一判决并不适用于事前的构思,也不适用于用理智形式加以转述,而只适用于事后为了思辨目的而进行的分析。”[4](责任编辑:徐智本)

参考文献:

[1]宗白华.美学散步[M].上海:上海人民出版社,1981.85.

[2] [苏]奥夫相尼科夫著,刘宁译.美学[M].上海:上海译文出版社,1982.142-146.

[3][苏]卢纳察尔斯基著,郭家申译.艺术及其最新形式[M].天津:百花文艺出版社,1998.69.

[4][英]鲍桑葵著,张今译.美学史[M].桂林:广西师范大学出版社,2001.389.