特区模式下改革家的转型学习及学习效应

2015-01-16罗海平

罗海平

(南昌大学 中国中部经济社会发展研究中心,江西 南昌 330047)

一、引 言

市场化是基础性的制度变迁,不仅仅指市场经济制度的形成和演变,更重要的是与市场化主体尤其是市场化当事人相关的市场主体意识形态和认知、市场行为规则(制度)以及市场主体行为绩效等问题相关联。在转型经济情况下,市场主体、市场制度都是内生的,对于转型经济体而言,市场经济是转型的目标,而不是转型的制度背景。市场主体行为绩效的提高不是转型的内容却是转型的核心目标,市场主体行为绩效与市场主体意识形态和认知能力、市场主体行为规则等方面的改变密切相关。研究中国的体制转型,而不研究转型主体,不研究转型政策的制定者、决策者和推动者——改革家,不研究改革家的行为模式,不研究改革家的学习机制,显然是不能很好地解释中国奇迹以及相应的“特区奇迹”。这也是为什么用现有的西方经济理论不能解释中国式转型路径的原因。

诺思认为:“组织及其企业家是制度变迁的当事人,当他们认识到通过创新引入某种新制度能改善他们的竞争地位时,他们将引入新制度。制度创新的起点是组织的企业家个体的认知和学习,而制度创新能否成功或出现路径依赖则取决于与该制度创新相关的其他当事人集体学习和共同知识的积累”。[1]但对于转型经济来说,计划经济外生而市场经济内生时,市场组织及其企业家则成为了新制度的产物。此时制度转型的起点是政府,制度转型能否成功或出现路径依赖则取决于与该制度转型相关的其他当事人集体学习和共同知识的积累。特区模式对中央政府和特区政府中改革家的改革家精神及知识储备的要求都非常高。它需要特区改革家和其上级改革家“干中学”的良好互动。这种“互动学习”实际上反映出了不同层级改革家的集体学习和“干中学”的有机结合。因而,制度形成和演进是改革家集体学习以及改革家领导下“干中学”的结果,并表现为共同知识、共同信念甚至制度的形成和演化过程。学习的差异带来市场制度区域形成以及经济绩效的差异。而无论是集体学习、干中学还是二者的结合都是由改革家和改革家精神禀赋决定的。

二、思想解放、知识分布与制度创新

市场制度的引入并不完全是创新,因为市场经济的运作模式在西方发达国家已经非常成熟。但引入市场因素和市场制度相对于原计划经济体制内的改革家们来说,则是思想解放与否的标识。思想解放和政治开明是改革家长期学习和实践所培养出来的独特个人禀赋和素质,是改革家精神的非充分必要条件。它表现为改革家思想和行动上受旧体制或传统习俗等的“软束缚”小,路径依赖弱,易于接受新事物、新思想。所以,对于转型主体来说,思想解放则体制惯性就小,接受新体制相对容易,对新制度的本能排斥就弱。樊纲(2009)[2]认为,解放思想在利益冲突的问题上要能消除既得利益阻碍改革的各种“说法”。而在学习知识、完善信息的问题上,解放思想是指要能打破教条,因为教条有制约信息传播、抑制知识增进的不利影响。为此,一个国家的转型和改革一定要“解放思想”。

对于一个转型经济来说,旧体制的正规制度或法令具有强制性的人身束缚。而旧体制下的意识形态、习俗、社会关系等非正式制度对转型主体的束缚则表现出明显的“柔性”和“韧性”。“强制束缚”的解除需要靠新的正式制度或法令的建立,而对于“软束缚”则需要转型主体自内而外的思想解放。故思想解放主要是指对非正式制度的“挣脱”,而不是对正式制度的“叛离”。因为作为普通个体而言,在正式的强制性制度面前,没有“议价能力”,只能遵守、驯从。正式制度的“硬束缚”需要“权威力量”的“强行解除”,即以新的正式制度对旧正式制度或法令进行强制替代。所以,转型体从正式制度中解放出来,不是转型的条件而是转型的目的。

从旧的非正式制度的“软束缚”中“挣脱”即思想解放是新制度能否顺利引入的条件。尽管思想解放本身并不是创新活动,仅仅只是个人或群体禀赋或素质的表现,但思想解放和思想开放能减少旧体制的路径依赖,增加转型中的创新活动,提高对新制度的认知和学习的能力与效率。所以,转型过程是一个思想解放——引入和移置——吸收和学习——本土适应的过程。创新则仅仅体现在对转型问题的处理上。因为市场经济运行尚有成熟的经验可借鉴学习,但转型本身并没有成熟经验可取,同时转型中问题的解决面临不确定性,需要创新活动。

创新的产生要以占有大量的知识和信息为前提。相对于市场经济条件下的知识分散和信息不充分,转型经济中尤其是计划经济下有关新制度即市场经济的知识和信息不仅是封闭的,更是扭曲的。旧体制不可能通过正规途径向普通个体全面宣传和发布有关市场经济的相关信息。市场经济的认识只能通过这样几个渠道获得:(1)领导尤其是改革家出国访问与考察等获取市场经济的绩效信息;(2)学术精英的理性认识;(3)大众市场经济的“隔代记忆”;(4)与市场经济国家或地区通过地理边缘的外部渗透。市场经济知识和信息获取渠道的局限性决定了市场经济制度的选择不是民众的投票结果,也不是共同信念的反映。对于普通个体而言,对市场经济的认识仅来自对解放前半封建、半殖民地时期市场经济的“历史碎片”以及对旧体制主动发布的大量“负面信息”的剔除和筛选。

由于计划经济确立前中国就存在落后的初级市场经济,所以,我国转型并不是市场经济的完全移植,而是市场经济被人为中断后的再移入和再“回顾”,是旧市场(历史市场)和新市场知识的交叉映象中的市场化。当然这样的市场经济并不会在计划体制环境下自然产生,因为传统计划没有市场经济的胚芽或“因子”,计划经济尤其是传统计划经济也不可能提供市场经济的制度环境。这样市场的转型变为了改革家和改革家群体的人为选择。

总之,市场经济信息分布和认知的获取渠道特征决定了转型经济的基本特征,即信息分布的非均衡决定了转型的非均衡,距离外部市场的空间距离的远近决定了转型的区域性,旧体制的高层——改革家推动改革决定了转型的实验性和渐进性。由于居于统治上层的改革家最易于获取到较为全面的市场经济知识,所以转型意愿应该首先来自权力高层或社会精英阶层,即改革家的意念中。且中央政府的官僚体系必然受改革家支配才可能萌发转型,没有改革家将不产生自主改革。而从空间上看,市场经济知识最容易获取或感知的地方显然是毗邻外部发达市场最近的边境交界处,如毗邻港澳的深圳和珠海,以及具有较多海外关系的地区,如汕头等地。深圳、珠海、厦门等是空间距离上距外部市场最近的地域,汕头则因是侨乡使其与外部民间联系最多。故从市场知识分布和认知途径可见,最先选择在这四个城市开始市场实验,是基于市场知识的分布与获取途径的考虑。

无论是决策者、政策研究者还是学术专家对无经验可循的转型都只具备有限理性,他们无力也不可能完全预见转型中可能出现的问题以及转型行为可能带来的后果。所以,对于转型经济来说,没有新古典研究范式下的最优行为,也没有最优的转型模式,更不会有转型的均衡状态。西蒙(Herbert Simon,1997)[3]认为,学习是增进理性的有效途径。在与经济和社会变迁相联系的时间维中,人类学习的过程形成了制度演变的重要机制。罗必良(2002)研究指出,学习与制度变迁具有强相关性:(1)学习以及学习能力的差异性是形成不同社会和文明的重要原因,制度存量的不同又会进一步导致制度变迁与制度安排的多样化;(2)学习速度决定有效制度变迁的速度,是制度变迁的函数。[4]学习的目的在于减少转型的不确定性、降低转型成本,提高转型的绩效。转型过程是一个集体学习和“干中学”的过程,从新制度的形成和演化来看,制度本身是制度创新主体或当事人集体学习中共同知识和信念的惯例化和程序化,制度的实施表现为经济主体对共同知识和信念的共享、应用和遵循,这构成了制度创新和演化中的学习成本和实施成本约束。通过共同知识和信念的共享,转型主体或当事人可以对新制度安排的活动做出合理的预期,以减少转型的不确定性,降低转型成本和提高转型效率。为此,在转型经济中对转入制度的学习以及转型知识的积累构成了改革家主导体制改革的重要前提。

三、改革家的学习模式

我国渐进式转型经济中,转型知识储备是改革家学习的函数。新的制度选择集合受到改革家群体所积累的转型知识储备的约束。即使政府有心建立新的制度安排,倘若关于新制度的收益函数、转型的成本收益等知识不足,政府也不能建立一个正确的制度安排;即便建立了一个新的制度安排,也不一定取得较高的经济绩效。

在一个改革家主导的转型学习中,改革家群体是转型政策的决策者和倡导者。作为旧体制的政治精英或当权者,改革家具有较高的政治身份,“政治身份”要求改革家具备较强的领导、组织和管理国家和特区的能力及气魄。同时其“公职身份”要求改革家不能仅作一个熊彼特式企业家,而是一个有全局思想,以追求整个转型经济体或所治理区域的经济绩效和社会福利为己任的政治家。要能区别于为利是图、为积累而积累的“资本家”或经济人的假设,要能将个人禀赋和才智——改革家精神,通过政治授权用于指导或领导公众的实践。这些能力、思想觉悟除了需要业务的学习外,更需要精神、思想的学习。所以,区别于固守旧体制的其他官员,改革家必然要有很强的革新意识和学习精神。改革家的求知欲望更多地表现为改革家的内在素质,学习精神是改革家的必要充分条件。不具备学习精神的官员肯定不能进行新制度的尝试与创新,更不会革除旧体制,推动新制度的产生,当然也就不可能成为真正的改革家。而通过学习与实践,改革家能有效减少转型中的不确定性因素,降低转型风险,能对新制度的未来收益产生较高的预期,从而使得改革家主导下的转型经济能保持一个较高的转型绩效或经济增长。

知识作为经验的积累,可分为技术性知识和制度性知识。技术性知识是人们对自然界的认识;而制度性知识是涉及人与人之间协调和交流的知识,包括诚实、信赖、伦理及意识形态等。而“学习”是新的经验或经历成为心智的一部分或者对心智进行塑造的过程。心智塑造又对行为能力产生影响,而在制度转型中,一个重要能力是对新制度或对制度变更的“适应能力”。“适应能力”反映了当面对环境变化等因素造成的种种不确定性时,转型主体尤其是改革家发现和纠正现有制度缺陷、接受新信息、学习新知识、尝试新方法、应对新挑战、改进制度运作的能力。[5]而诺斯(1990)认为,适应能力的基础是学习能力。[6]

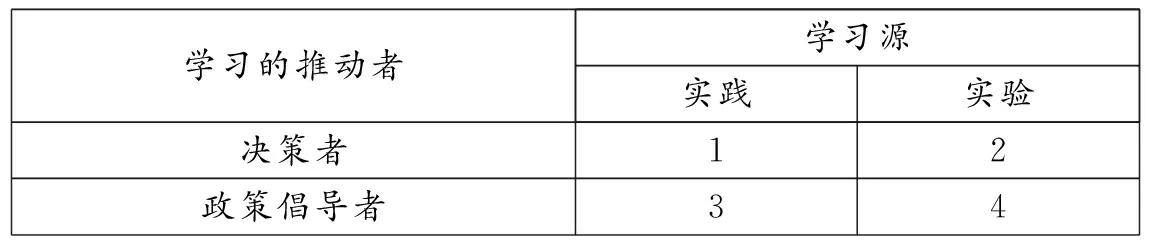

在我国经济学界,改革家学习模式研究的文献并不多,王绍光(2008)从学习的推动者与学习源角度出发,将学习分为四大类学习模式[7],如下表:

表1 改革家学习的四种模式

其中学习的推动者包含政策的决策者与倡导者。前者包括决策圈内或决策圈外的主管部门、地方政府、政策专家、公务员、媒体工作者、社会上的利益相关群体等;后者包括中央政府部门、地方政府、国际组织、国内外学术机构等以及就某项政策结成的有形或无形的“倡导者联盟”。王绍光认为,倡导者联盟自己会通过各种方式学习,为支撑自己的主张寻求依据;同时,他们也会坚持不懈地向决策者推介自己的学习成果,以期影响政策和制度变化的方向。而公众舆论,虽然也可以影响决策者与倡导者的抉择,但不会卷入政策与制度学习过程本身。王绍光(2008)将学习源分为两大类:一类是分散性实践;另一类是系统性实验。前者包括本国的政策与制度遗产、各地区或部门的实践以及来自外部比如市场经济国家或其它转型国家过往和现实的经验教训;后者是指在小范围比如经济特区、开发区以及各类功能区中进行的旨在发现解决问题有效工具的干预性实验。在特区模式下,按照知识获取主体来考察特区的学习源具有一定特殊性。因为对特区或特区改革家而言学习源的性质是实践,而对中央或整个转型经济体来说则是实验室性的。当然实践与实验本身并不能绝然分开。实验作为学习源意味着作为一种学习途径允许失败,但需从实验中吸取正反两方面的经验教训。同时,不同的实践往往成为政策与制度性实验的基础。为此,王绍光归纳总结的四大类学习模式本质上并不相互排斥。罗杰斯、韩博天等学者发现尽管改革开放后所订立的经济政策与原计划体制下的经济政策背道而驰,但共产党领导下的改革家学习模式依然是原计划体制时期的“中央主导的政策实验”,也即第二类学习模式。这种模式的特点是注重分权式政策或制度创新和推广的典范,是中国“独特的政策过程”。优点在于它能赋予中国转型超乎寻常的学习能力和适应能力,使改革家能在急剧变化的环境里得以从容应对形形色色的挑战。王绍光(2008)则认为,中国除了擅长“中央主导的政策实验”外,也十分善于利用其他三类学习模式。

体制转型是一个系统工程,转型知识也是一个庞杂的系统。当然,经济转型不是某一个改革家所能完成的,它需要自上而下“金字塔”式等级分明的改革家群体。在这个层级制下,每个改革家各司其职,可掌握不同的转型知识或创新知识。体制转型和经济增长是改革家群体的共同目标,由于每个改革家在层级体系中所处的位置不一样、个人的改革家素质不一样、职能不一样、所关注的转型问题也不一样,所以当转型经济面对共同的外部环境变化或冲击而使转型或制度的变迁面临阻碍或不确定性时,需要改革家群体与各经济个体进行信息和知识的“协整”,将分散信息汇聚,从个体知识中提炼共同知识。这就需要改革家个体的分散学习转为集体学习,形成改革家群体与转型经济个体能够共享的心智模式。而要使这种心智模式能够在不同区域或部门内的转型实践中共享,尤其是特区转型实验的经验和教训在上升为知识后要能与非特区共享。

当然,知识的共享或集体学习需要就制度环境变化与转型的现实干扰问题达成一个共同的解释框架和解决方案。动态地看,共享的心智模式将随着外部环境的变化、反馈和集体学习的深化而不断得到修正、强化甚至摒弃,而这其中的每一个过程都离不开改革家或改革家因素。在集体学习的过程中,当某一共享的心智模式被反复证实是正确的时候,就形成了社会的共同知识和信念。当这种共同知识和信念被固化为制度,则组织、集体和社会对社会交往中反复出现的有效解决问题的方式、知识和信念能够共享。因而,构成制度的是共同知识、共同信念和共同信念体系,而共同信念的形成是集体学习、不断反馈和归纳“协整”的结果。特区模式中改革家集体学习所形成的共同知识和经验既能以非正式的方式经由中央政府倡导下的示范——推广而得以共享,也可通过将特区实验制度上升为国家正式制度或法律,在一国范围内强行实行。

另一个决定因素是特区改革家的学习精神,如果特区改革家的求知欲强、学习能力强,能自觉地进行创新型学习,则学习时间也会缩短,从而能更快地为非特区共同体提供一般性经验和转型知识。而倘若经济特区不具备很好的学习环境,特区改革家也不具备很强的学习精神,则经济特区的“局部实验”为非特区共同体提供成功经验的机会将会丧失。所以,基于经验的多样性以及试错失败所带来的机会成本应该考虑设置不只一个特区来进行“试错学习”。

四、特区的学习与追赶效应

新古典增长理论认为,经济增长是由资本积累所驱动;内生增长理论则拓展了资本的内涵,认为资本除了物质资本外,还包括人力资本与知识资本。鲍德温(2001)[8]、马丁和奥塔维诺(1999)[9]用内生增长理论来解释增长极的形成。在鲍德温、马丁和奥塔维诺的模型中,区域知识资本存量的溢出效应降低了新资本的形成成本,从而促进了资本积累。而知识资本和人力资本随着资本积累的增加,溢出效应加强,更易于创造新的知识和技术的特征,故将不存在资本规模收益递减对经济增长的约束。

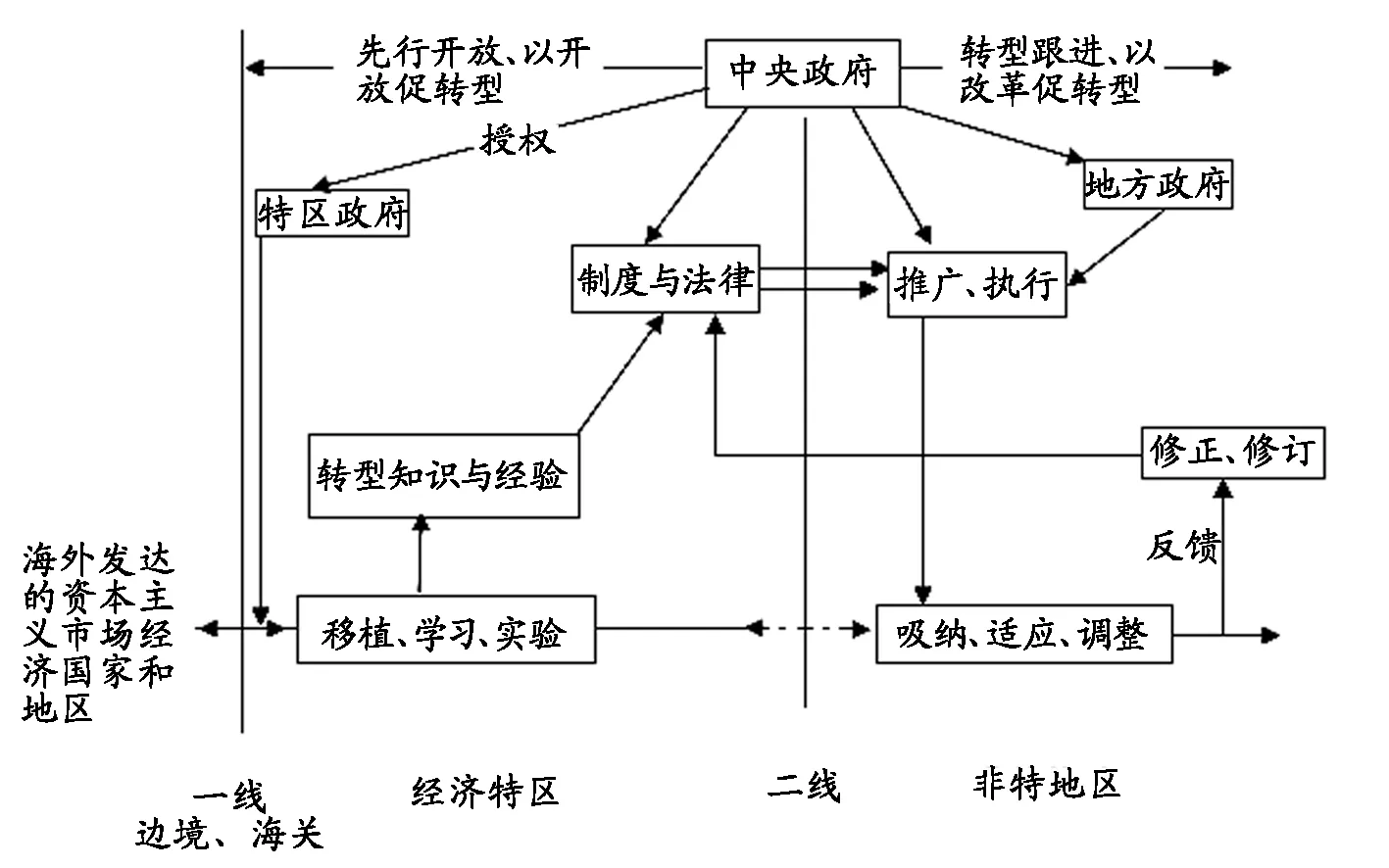

图1 特区与非特区的学习示意图

格申克龙在总结德国、意大利等国经济追赶的成功经验时认为,在一个落后的国家里巨大的突然性努力需要一种精神上的“新政”。[10]但后发优势并不必然地转化为追赶效应,追赶效应绩效内生于经济特区的“社会能力”或“发展能力”。对于在转型中先行先试的经济特区来说,能力的增强来自于特区改革家的学习能力及其效应。而世界经济一体化尤其是大量引入FDI为转型体寻找学习对象,为加速经济市场化提供了便利。但学习效应不仅取决于初始条件,也取决于学习精神和学习方式。学习精神除了与改革家精神相关外,与特区改革家对巨大的发展势差的感知以及由此产生的忧患意识和赶超意识有关。许诺美好的“未来世界”和发展前景是计划体制政治家们“精神激励”的重要方式。但长时间的理想与现实或“许诺”与实际的巨大差距,“精神激励”将逐渐失去吸引力。各级改革家在转型期尽管也不得不做出大量的“许诺”,但“许诺”的意义不再是激励“属下”和“民众”,而是改革家自己。为此,改革家的“许诺”更增强了特区改革家“求变”、“赶超”以及“学习”的意识。对于内生于计划经济体制的改革家来说,“转型即市场化本身就是一个学习过程”。对于特区改革家来说,由于中央“只给政策,不给钱”,所以如何吸引并获得新资本、创造新投资(“招商引资”)成为特区改革家创新与学习的重要方面,也是改革家精神是否成功转化为特区经济社会发展与市场经济实验的重要推动力的标志。

安虎森(2007)研究认为,对于知识资本或人力资本来说,创造新资本的成本曲线遵循学习曲线,也即随着知识的积累,创造知识的边际成本下降。尽管特区改革家并不是资本所有者,也不是任何新投资资本的真正创造者,但由于改革家具有支配或规划“政府公权”的特性,特区改革家实际上间接决定了整个特区的资本存量、总投资量以及投资方向。所以,改革家的学习效应对于转型经济体来说,比资本者的学习效应更为重要。

转型知识如同其它知识的学习一样具有溢出效应。溢出效应表现为两方面:一是创新知识具有“非排它性”,表现为某一改革家的原始创新可被其它改革家效仿和借鉴,而不减少原创改革家特区治理绩效,反而可能因效仿者增加而更易将策略创新变为制度创新,制度创新变为新的制度环境;二是改革家的创新知识具有“自我循环累积”效应。

“自我循环累积”效应不断使原有的创新成为创造新知识的“共识”或制度环境,这样改革家的创新可不断地从过去的创新中受益,而新的学习可从过去学习的循环累积中获益。另外,按照内生增长理论,知识资本和人力资本是经济增长的源泉。知识资本溢出强度大,经济增长率也大;经济增长率越大,则区域的资本份额也就越大;该区域集中的资本份额越大,实际收入水平越高,市场份额规模也越大。资本的集中,可以降低新资本生产成本,因而生产更多的知识资本,最终成为创新中心。这样,就形成了循环累积因果关系,而可持续的循环累积是特区诱致极和增长极的必然要求。

由于转型经济是由封闭经济向开放经济、集权经济向自由经济、计划经济向市场经济的转变,所以,无论是特区还是整个转型体,无论是学习目标、学习对象还是学习途径,都与外部世界密切关联。所以,一切对外经济活动都成为了特区学习与实践市场经济的“干中学”。为此,外资和外企成为特区学习的纽带。各类不同性质部门和企业之间的绩效差异是资源转移的前提,也是外溢效应发生的前提。中国转轨的典型事实是多种所有制部门并存并保持绩效差异,而正是外溢效应巩固了这一格局。深圳特区在体制改革与转轨上对香港的学习与借鉴、在经济发展模式以及发展要素配置等方面对香港的服务与追赶,实际上也就是香港模式的外溢过程,而深圳在转轨和发展上的学习追赶所取得的巨大成就,则体现了香港模式外溢的明显绩效。

不仅如此,深圳特区通过学习、追赶香港模式而迈向体制转轨与经济发展之路,还构成了从学习追赶到先行探索率先示范,再到外溢扩散的完整链条。经济特区的体制转轨和经济发展只有在完整经历了学习追赶先行示范、外溢推广的基础上,才有可能在中国渐进式发展道路上真正发挥“窗口”、“实验场”和“排头兵”作用。

[1]North,D.C.Economic Performance Through Time:The Limits to Knowledge[J].American Economic Review,1994,(3).

[2]樊纲.中国经济特区研究——昨天和明天的理论与实践[M].北京:中国经济出版社,2009.

[3]Herbert Simon.Administrative Behavior:A Study of Decision—Making Processes in Administrative Organizations[M].New York:Free Press,1997.

[4]罗必良.学习机制、意识形态与社会经济发展[J].广东社会科学,2002,(1).

[5]Carl Folke,Johan Colding,Fikret Berkes.Synthesis:Building Resilience and Adaptive Capacity in Socialecological Systems[M]//Fikret Berkes,Johan Colding and Carl Folke,eds..Navigating Social-ecological Systems:Building Resilience for Complexity and Change.Cambridge:Cambridge University Press,2003:352-387.

[6]Douglass North.Institutions,Institutional Change and Economic Performance[M].New York:Cambridge University Press,1990.

[7]王绍光.学习机制与适应能力:中国农村合作医疗体制变迁的启示[J].中国社会科学,2008,(6).

[8]Baldwin,R.,P.Martin,and G.Ottaviano.Global Income Divergence,Trade and Industrialization:The Geography of Growth Take-off[J].Joural of Economic Growth,2001,(6).

[9]Martin,P.,and G.Ottaviano.Growing Locations:Indusstry in a Model of Endogenous Growth[J].European Economic Review,1999.

[10]Alexander Gerschenkron.Economic Backwardness in Historical Perspective:A Book of Essays[M].Cambridge,MA:Belknap Press of Harvard University Press,1962:5-30.