准确把握 适度提升 融会贯通

2015-01-14吴文娟俞昭英

吴文娟+++俞昭英

习题是教材的重要组成部分,习题教学是课堂教学中不可忽视的重要环节。通过练习既可以使学生牢固地掌握知识,形成熟练的技能、技巧,还可以在潜移默化中渗透数学思想方法,促进学生数学思维能力的提高。但目前的课堂教学中,对教材习题机械处理、浅显教学或任意改动、盲目拓宽的现象多有存在。那教师应怎样合理使用课本习题,提高习题的有效性呢?下面笔者以课本习题的教学为例谈一些个人的看法。

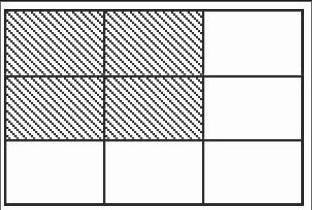

苏教版小学数学六年级上册第88页“探索与实践”有这样两题:

笔者在课前钻研教材时觉得这两题非常简单,如果就这样让学生做,至少90%的学生都能做对,这样思维难度的题目作为“探索与实践”显然不合适。根据以往的经验,笔者决定对习题进行重新处理。

【第一次实践】

出示问题:一个长方形长和宽分别增加后,现在长方形的面积是原来长方形的几分之几?

学生独立思考,小组讨论交流。教师巡视时发现近的学生无所适从。

在全班交流时出现了四种方法:

部分学生会假设长和宽各是几厘米,再算出现在长方形的面积,求出现在长方形的面积是原来长方形的。

少数学生还想出了将长、宽分别看成单位“1”,现在的长和宽分别是原来长和宽的,现在的面积就是原来的。

还有学生想到可以把原来的长和宽分别看成2份,现在的长和宽就分别有这样的3份。现在的面积就是原来的。

仅一位学生想到可以直接画图解决。

看教学效果,虽然学生想到了四种方法,但很多学生一开始的独立思考是在毫无头绪中浪费时间,最终也仅有几位学生能想到简便的方法,绝大部分学生选择的都是用具体数值代入的办法。而用简便方法来解决问题的学生交流了自己的思路后,其他人看似能够听懂,但在巩固练习“一个长方形的长和宽分别增加,现在的面积是原来的几分之几”时仍只有少量的学生采用简便的方法。

【第二次实践】

将课本第5道题,改为:“画一个长6厘米、宽4厘米的长方形,长和宽分别增加,现在长方形的面积是多少?是原来长方形面积的几分之几?”学生轻轻松松就解决了,因为简单,所以当笔者问做对的请举手,所有同学都自信地举起手来了。

教师继续问:那任意的一个长方形长和宽分别增加,面积会是原来的几分之几呢?你会怎么研究呢?

生1:既然是任意一个长方形,我就随便取长是几厘米、宽是几厘米,照着第5题那样算一算就行了。

生2:为了计算方便,可以取2的倍数作长或宽的厘米数,这样好算。

师:好,那你们就任意画一个长方形算算看吧!

因为有了第5题的基础,学生很快得出了结果。

教师分别邀请几位学生汇报结果。

师:听这个结果,你们有什么发现呀?

生:怎么长、宽不一样了,现在的面积都是原来的呀?

师:这里是不是有必然的规律呢?

生:只要把一个长方形的长和宽分别增加,现在的面积就是原来的。

大部分学生都肯定这位同学所说,但仍有部分学生表示疑惑。

师:除了这样取一个具体数据来说明,你还能用学过的知识来证明这个发现的对错吗?想一想,看到分数,我们还常常会怎么思考?

学生开始独立思考,并自觉地在小组里讨论。在接下来的全班汇总中,出现了几种不同的思路。

生1:把原来的长、宽分别看成单位“1”,那现在的长、宽分别是原来的,那现在的面积就是原来的。

生2:把原来的长、宽分别看成2份,现在的长、宽就有这样的3份,所以原来的面积有4份,现在的面积就是这样的9份,现在长方形的面积是原来长方形的。

生3:我可画图来看。先画一个长方形,把长平均分成2份,增加1份的长度,把宽平均分成2份,增加1份的长度,画出现在的长方形。直接就能从图上看出现在的长方形面积是原来的。

师:我们假设长和宽为具体的数值,能得到结论,现在通过你们的努力,又想到了这么多种方法。想一想,这些方法其实有没有相似之处呢?

生1:其实它们都用了假设法。只不过有些是假设具体数据,有的是假设单位“1”,有的是假设份数。

生2:画图的方法其实也是按假设份数来画的。

生3:这些方法都是根据的意义来想的。

师:一通百通,万变不离其宗。以后遇到这样的没有具体数据的分数应用题你会怎么办呢?

生1:要分析分数把谁看成单位“1”,表示什么意思?

生2:可以用假设法来做。

师:那如果一个长方形长和宽分别增加,你能求出现在长方形面积是原来的几分之几吗?用你最拿手的方法来解决吧。

交流时发现,所有的学生都能得到正确的答案,而且方法不唯一,现在只有少数学困生仍然采用假设数值法,大部分学生都能避繁就简。

第二次教学实践取得了良好的效果,通过这样两次对比教学,让笔者对课本习题的有效改编与使用有了一些认识。

一、尊重教材,理解意图

无论是想照搬课本习题,还是想大刀阔斧地改变习题,都必须以尊重教材、理解意图为前提。课本上的每道习题都是专家选择的有代表性、典型性的练习,它饱含了每位编者的心血和用意。如这道题按排在《分数四则混合运算》这一单元,是学生在学习了稍复杂的分数应用题后的练习。它体现了练习最基本的作用:巩固知识、强化技能。第5题实际是一道与课本例题类型相同的“比一个数多(或少)几分之几,求这个数”及“求一个数是另一个数的几分之几”的分数应用题。能正确解答第5题是对全班学生的基本要求。再看,编者并没有将这道应用题安排在总复习中,说明此阶段的学生解答分数应用题才刚刚开始,只是对具体数据的计算方法会比较熟悉。基于教材对这道习题的编排,笔者认为,第一次实践的失败就是无视编者利用这题巩固基本方法的目的,任意删去原题,一下子提高了题目的思维难度,给学生解题带来很大的障碍,未能做到循序渐进。endprint

二、尊重学生,适度提升

尽管学生已到六年级,但其思维发展水平还处在直观形象思维向抽象逻辑思维过渡的阶段。就其解决分数应用题的方法来看,大部分学生还是喜欢第一种方法:假设具体数据来算,让他们把长、宽分别看成单位“1”或份数还是比较抽象。因为学生的这个思维特点,保留课本原题是必要的,但原题问题多、碎,不利于学生整体思考,思维难度低,仅仅起到巩固知识的作用,而不能起到提升思维的作用。所以在第二次实践中笔者将第5题改为:画一个长6厘米、宽4厘米的长方形,长和宽分别增加,现在长方形的面积是多少?是原来长方形面积的几分之几?去掉了部分问题,使学生的思考方向更明确,保留原题中的“画”,既方便学生理解,也为更多的学生能通过画图解决这类题埋下伏笔。第6题改为:任意画一个长方形,再把长方形的长和宽分别增加。算出现在长方形的面积是原来的几分之几?使学生能自然地迁移第5题的方法,要求“现在长方形的面积是原来的几分之几”,必须要先分别求出现在长方形和原来长方形的面积。与原题相比,这样是适当提高难度,粗化问题,去掉了一个台阶,却让学生觉得“跳一跳”能摘到果子,享受了更多成功的快乐。

三、掌握方法,融会贯通

课本练习的典型性使它成为学生解决某一类题的范例、成为掌握一类数学方法的代表,以此为目的去练习一道题就能以一当十甚至以一当百,从而有效避免了题海战。这道课本习题设置的终极目标是要让学生能掌握解答这类题的方法,做到举一反三、触类旁通。如果仅仅解答了书上的两题,从浅处讲,学生只获得了结论,而没有获得方法,从深处讲,也就只掌握一种假设数据的方法,达成本单元的教学目标也许已经够了,但有经验的教师都知道,分数应用题千变万化,离不开对单位“1”的理解,对单位“1”的不同理解就会衍生出不同的方法,也将会用更灵活的方法来解决分数应用题。所以让学生通过这两道题获得更多的解题方法并沟通这些方法之间的联系,使学生真正掌握一类方法,才是教学背后隐藏的更深的用意吧!

在实践二中,笔者引导学生脱离具体数据直接指向对题中分数的深入分析,使学生能避免实践一中一直在具体数据上徘徊,不愿作更深思考的畏难情绪,更加集中思维的火力。所以在实践二的教学过程中有更多的学生想到了另外三种方法,使更多学生的思维得到训练。一题多解并非越多越好,也并非只要解法而已,更重要的是融会贯通。笔者紧接着问“想一想,这些方法有没有相似之处呢?”正是要将学生引向“通”的境界。四种方法的本质是一致的,即都可以看成是假设法,又都是完全体现这个分数的意义的,可见要解决这类题的根本是准确理解分数的意义,具体方法是假设数值法。这类方法在以后有关分数、比、比例的问题中都会用到。

总之,教师想要创造性地使用课本习题,真正体现习题的价值,必须注重对教材的研究,对学生的研究,对方法的研究。

(江苏省宜兴市第二实验小学 214200)endprint