“变教为学”中的学习活动

2015-01-14郜舒竹

在“变教为学”教学改革的实验中,教师普遍感觉困难的是,如何设计课堂中学生的“学习活动”。因此这一问题就成为“变教为学”教学改革的重要课题。特别欢迎各位教师将自己教学实践中效果好的案例赐予本栏目,与同行分享。

“变教为学”的课程与教学研究,特别强调学习目标(Objective)、学习任务(Task)和学习活动(Activity)这样三个概念。其中“学习目标”是解决“学什么”的问题,“学习任务”是学习目标的具体化,用于引导学生开展学习活动。学生的学习活动是与教师设定的学习目标紧密相关的。备课中首先要思考的不是“学习活动”如何设计,而应当集中精力思考“学什么”的问题。换言之,也就是首先要确定“学习目标”。

学习目标可以分为“总目标”和“子目标”,总目标通常是由教科书中的课题名称决定的,而教师备课中应当把这个总目标分解为若干子目标,就是要思考总目标需要通过哪些子目标来实现。这些子目标以及之间的顺序就形成了所谓的“学习过程(Process)”。学生的学习活动自然而然地就融会在这个过程中了。

以人民教育出版社出版的《义务教育课程标准实验教科书-数学(一年级上册)》中“认识物体和图形”为例,这一内容的总目标是让学生“认识长方体、正方体、球和圆柱”。而这里的“认识”是一个笼统的说法,需要将其细化。整个“认识”的过程可以划分为五个环节。

第一个环节是“感知不同和相同”,也就是从直观上感受到物体的形状有相同的,也有不相同的;第二个环节是抽象出相同形状的“相同点”和不同形状的“不同点”,这一环节对一年级学生应当降低要求,只要能够用语言简单“表述不同和相同”即可;第三个环节是为“同类形体命名”,在这一环节中必然会出现因人而异的多元化现象,因此需要的第四个环节是让学生“经历多元到统一”的思考和讨论;最后,是对前面学习过程的综合应用,也就是“混杂摆放能辨清”,并且能够书写相应的名称。这样的五个环节就分别构成了“认识长方体、正方体、球和圆柱”这一总目标的五个子目标,至此也就回答了“学什么”的问题。接下来需要思考的是“怎样学”的问题,也就是如何实现这些子目标。

针对“感知不同与相同”这一环节,需要准备诸如图1的实物或者图片作为感知对象,通过类似于“你认识下面的物品吗?它们的形状一样吗?把一样的用铅笔连一连”这样的语言,作为学习任务布置给学生。学生依据这样的任务自然而然地开展“观察”的感知活动,“比较”的思考活动,“连线”的操作活动。

图1 “感知不同与相同”观察对象示例图

在此基础上,就可以进入“表述不同与相同”的环节。通过诸如“和同伴说说你是怎么想的?”这样的问题作为学习任务,学生就会对前面感知的结果进行思维的“归纳”活动,以及语言的“表达”活动和对同伴的“倾听”活动。

进一步通过“形状相同的需要一个名字,按你自己的想法给这些形状起个名字吧”这样的任务,启发学生“概括”各类图形的特征,并且运用多元的方式“表达”这样的特征。这样,学生自然需要经历“概括”和“表达”的学习活动。当学生多元化的生成充分展示后,教师通过“这么多名称怎么办呢?”这样的问题,启发学生去思考、讨论并评价各种生成的优劣,经历了对知识价值的“评价”活动,进而经历“从多元到统一”的过程。

最后,在类似于图2观察对象的基础上,通过“在下面一大堆物品中(见图2),你认识哪些形状?写出它们的名称”这样的任务,学生会自然地经历感知与思维相结合的“观察与比较”的活动、“回顾与反思”的思维活动以及书面语言的“书写”活动。而且这一环节还具有反馈学习效果的评价作用,教师通过学生的书写情况可以了解到学生是否实现了“混杂摆放能辨清”的学习目标,诊断出学生学习中存在的问题和困难。

图2 “混杂摆放能辨清”示例图

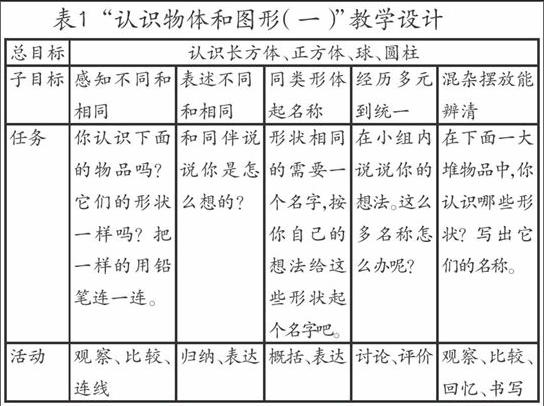

这样的教学设计可以通过表格的形式简单地呈现出来(见表1)。

表1“认识物体和图形(一)”教学设计

总目标 认识长方体、正方体、球、圆柱

子目标 感知不同和相同 表述不同

和相同 同类形体起名称 经历多元到统一 混杂摆放能辨清

任务 你认识下面的物品吗?它们的形状一样吗?把一样的用铅笔连一连。 和同伴说说你是怎么想的? 形状相同的需要一个名字,按你自己的想法给这些形状起个名字吧。 在小组内说说你的想法。这么多名称怎么办呢? 在下面一大堆物品中,你认识哪些形状?写出它们的名称。

活动 观察、比较、连线 归纳、表达 概括、表达 讨论、评价 观察、比较、回忆、书写

综上可以看出,学生的学习活动大致可以分为三种类型。第一是感知过程中的活动,比如观察、倾听、阅读、操作等等,此类活动的主要目的是通过感觉器官获取信息;第二是思考过程中的活动,在获取信息的过程中头脑里进行的回忆、比较、归纳等,这些活动实际上是思维对信息的加工过程;第三是输出信息的活动,诸如表达、书写等都属于此类活动。所有这些活动都是依据教师布置的学习任务而开展的,而学习任务又是依据学习目标而制定的。

因此,教师在备课时首先不要去想如何设计学习活动,而是要把“学什么”的问题想清楚,“学什么”的问题想清楚了,就意味着学习目标和学习过程就清晰了。而后教师应当如何布置学习任务,以及学生应当开展什么学习活动就自然清楚了。

参考文献

[1]郜舒竹. “变教为学”说备课[J]. 教学月刊小学版(数学), 2014(1/2).

(首都师范大学初等教育学院 100048)endprint