弗里达·卡罗作品元素的象征意义与绘画风格的转变

2015-01-06陆嘉萱

陆嘉萱

(新疆艺术学院美术系 新疆 乌鲁木齐 830049)

弗里达·卡罗的艺术生命按时间长度来看也许不如那些高寿的画家,但就其生活的经验与作品的数目来说,她的艺术生涯是充实而精彩的。她经历了许多伤痛,一生都在与命运较量,在诸多的苦难中迸发着无穷的生命力。在与命运斗争的过程中,她创作了多幅自画像来记录每一个时刻,在这些作品中我们不难看出她情绪的波动与性别意识的觉醒。在她的一系列自画像中,有许多元素都被重复使用,这些元素象征了什么、又是怎样随着她画风的转变产生变化、甚至逐渐消失的,这些问题都将在本文中进行探讨。

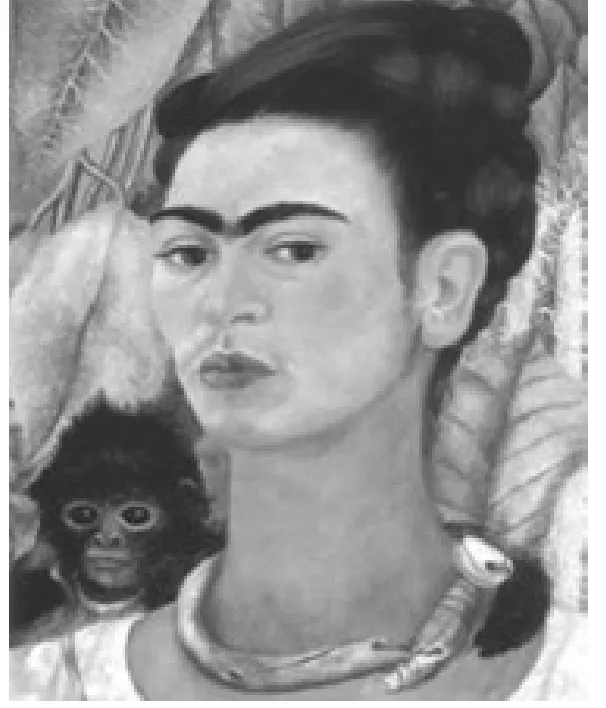

一、墨西哥元素的象征

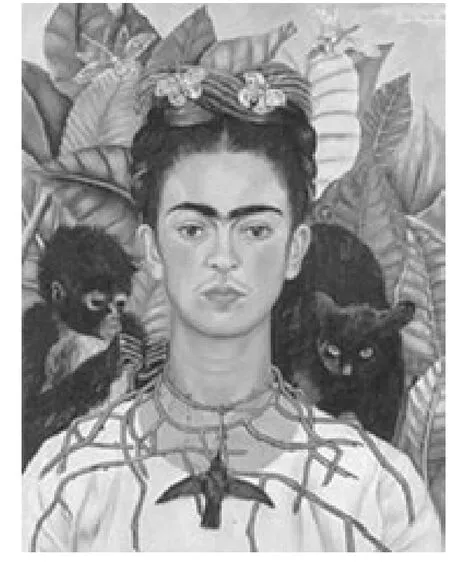

弗里达声称自己是1910年7月7日出生,而事实并非如此。在她的出生证明上,标注着她的生日:1907年7月6日。1910年7月7日,是墨西哥革命开始的年份,她认为自己是墨西哥的女儿。她对自己国家的热爱可以在她的许多作品中得以窥见,例如《两个弗里达》(图1)。在这幅中,右边的画家身穿紫色黄色相间的墨西哥传统服饰来阐明身份。此外,她还喜欢运用芭蕉叶、猴子、梅花鹿、鹦鹉等元素。 在她1938年的作品《和猴子在一起的自画像》(图2)中,一只黑色的猴子趴在她的肩膀上,背景是墨西哥特有的热带芭蕉,整幅画绿意盎然,活泼的猴子在严肃的弗里达肩上的画面结构使得作品变得生机勃勃,轻快有趣。而她的另一幅自画像《戴着荆棘项链与蜂雀的自画像》(图 3)中多出了一只黑色的豹子,使得画面形成了一种平衡:右肩的猴子活泼灵动,左边的黑豹矫健强壮,这代表了她对自己病体的不满和渴望健康的心情,而栖息在头巾上的蝴蝶和盘旋在头顶的蜂雀,则显示了她作为女性所特有的脆弱敏感。另一个经常出现在她作品中的元素是鹦鹉,尤其是墨西哥的金刚鹦鹉。在她1941年的作品《我和我的鹦鹉》(图 4)中,一共出现了四只形态不一的鹦鹉,或停留于她肩上,或被她搂在怀中。

图1 两个弗里达

图2 和猴子在一起的自画像

以上种种服饰、动植物元素带有强烈的民族特色,形成了弗里达早中期作品中常见的墨西哥风格。

图3 戴着荆棘项琏和蜂雀的自画像

图4 我和我的鹦鹉

二、欧洲元素的象征

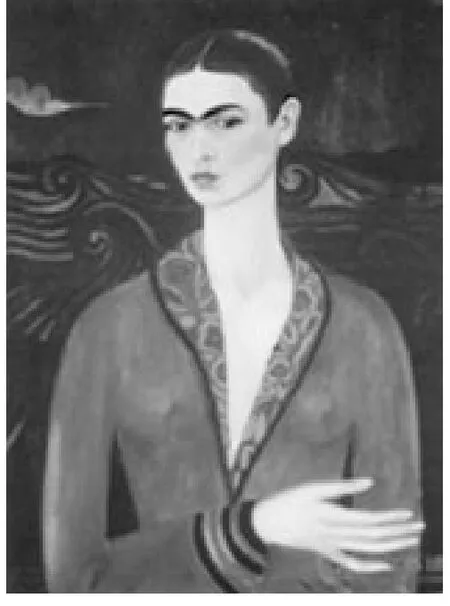

图5 穿紫衣的自画像

弗里达身上流淌着德国犹太人与墨西哥人的血液,而在她青春期的自画像中,也一度展现了她对欧洲文化的热爱。在弗里达的《穿紫衣的自画像》(图5)中,她将自己描绘成一种贵妇式的形象。当时的弗里达刚经历了她人生的第一场伤痛,车祸后卧病在床的弗里达没有精神依托,心情忧郁沉闷,因而会出现这种类似文艺复兴时期哥特式的画风——高耸、阴森、诡异、神秘。这幅画是她人生中第一幅自画像。画中的弗里达有一种贵族少女般的矜持与娇媚,与达芬奇的《蒙娜丽莎》有几分相似。这是一幅接近古典式的绘画作品,弗里达昂着头,但双眼间的欲言又止却暴露了她少女的心思,她紧抿的双唇在克制自己的情感,不允许自己展露出任何的卑微。她连起的眉毛好像一只海燕,正要从她端正的脸上飞走,而背景那波浪状的纹饰也呼应了这种解读。这些波浪状的纹饰既像是梵高《星月夜》中的漩涡纹,又像是从葛饰北斋的《神奈川冲浪图》中截取了一部分下来。总而言之,这幅作品中没有任何元素能体现作者的民族背景。

此时的弗里达在画中呈现的是不同于墨西哥风情的另一种模仿古典主义的典雅美。在这幅自画像中,弗里达展现出来的是一种古典式的审美诉求,人物形象纤巧修长、文雅秀美,画风明显受文艺复兴时期绘画风格的影响。在她1928年为妹妹所创作的《克里斯蒂娜·卡罗画像》(图6)中,克里斯蒂娜身穿一件淡雅的白色长裙,裸露的脖子和手臂相当修长。画面没有太多的装饰,背景处理很简单。弗里达这一时期的画,受欧洲文艺复兴艺术的影响,还没有形成自己的风格,也没有表现出任何政治符号,无论是画面构图、人物描绘,还是画面装饰风格都明显有别于中后期的自画像。如果说民族服饰是她作品墨西哥风格的表现,那么这两幅画所运用的服饰元素则是她作品欧洲风格的代表。

图6 克里斯蒂娜·卡罗画像

图7 墨西哥与美国交界

《墨西哥与美国交界》(图 7)是她在1932年创作的。画面左边描绘的是墨西哥的景色:战争过后衰弱的婴儿和死者的骷髅,一地的乱石,破损的建筑和不再茂密的植物,左上方的太阳与月亮代表了墨西哥阿兹特克文化中生命平衡的观点。而画面右边却是彻彻底底的美国文化的元素象征:右上方的星条旗,耸立的密密麻麻的高楼大厦,地上的钢筋水泥等。这幅画中代表美国的元素是当时弗里达居住的重工业城市——底特律。这里高楼林立,工厂每天都在不停运转,从烟囱中喷出浓烟。弗里达本人在这幅画中的衣着装饰是当时流行的维多利亚服饰,但观众的注意力都会转移到她手中的墨西哥国旗上。这幅画的墨西哥和欧美元素比例均等,体现了她的情感挣扎。这幅画的风格在弗里达的作品中可以视为是一种转折、一种承上启下,因为这半写实、半超现实的风格在后期会完全转变为超现实的风格,即使这种风格是画家本人所不承认的。

三、弗里达情感转变的象征

弗里达曾对友人表示她一生中遭遇过两大变故的折磨,一次是车祸,一次是认识了迭戈。如果说弗里达早期还在古典和超现实两种画风中间摇摆不定,那么经历过迭戈对爱情的背叛、孩子的流产和无数次手术后的弗里达坚定地选择了一种更加能抒发自己情感的画风。

图8 两个弗里达(细节图)

《两个弗里达》(图8,细节图)所表现的是具有两种不同人格的弗里达,她试图传达自己在婚姻创伤后的复杂心境。这幅画中,两个弗里达血脉相连,两个不同的自己在互相拉扯,直到迭戈打破了这种平衡:这幅画中右边穿着墨西哥传统服饰的是被迭戈深爱的弗里达,而左边穿着维多利亚婚服的却是被迭戈遗弃的弗里达。墨西哥的弗里达手里紧握着一幅迭戈的小肖像,一根血管连接了这幅肖像和弗里达的心脏,这正是她力量的源泉;维多利亚式的弗里达手中却是一把剪刀,剪开了心脏上的血管,血滴在她雪白的长裙上,触目惊心。画面中的情形无不让欣赏者为之痛心,而画中两个弗里达的表情却还是如此的端庄肃穆。通过对服饰元素的运用,弗里达向观众展示了她所做出的选择:被迭戈抛弃的自己已经宣告死亡,剩下的是那个被迭戈所喜爱的、属于墨西哥的女人。

《剪短了头发的自画像》(图9)是其画风转折后的代表作。在这幅自画像中,弗里达以一副男人的面孔出现。从画中可以看出弗里达蓄意通过头发的剪短,来切除自己身上爱与被爱的能力。这是一场对自我实施的暴力,又是一场对迭戈实施的报复,从心而生的快感和久久不能平息的愤怒并驾齐驱。此时的弗里达在自画像中总是描绘出唇上的胡髭,这与她早期自画像中典雅的风格完全相悖。胡子是男性特征的一种强烈展现,在画中,费里达从不掩饰她的胡髭,甚至刻意强化了这种性别特征,这与之前的民族服饰一样,表达了她对自我身份的认知。

图9 剪短头发的自画像

值得注意的是,弗里达一向喜爱的动植物元素在这两幅作品中都没有出现。她这一阶段的画风因为不愉快的情绪而变得沉重了起来。以往的墨西哥风格或欧美风格已经变得不再明确,弗里达此时的作品是由具象的元素(鲜血、剪刀、碎发等)来表达抽象的情绪。

四、弗里达性别意识的觉醒与画风的彻底转变

图10 第二排穿男装站立的弗里达

弗里达的生活经历是促使她画风转变的重要情感因素。当她处于和迭戈的情感关系中时,画风一度比较压抑,画面中充满了不满、痛苦与纠结。《两个弗里达》是这种精神状态的最好佐证,画面中两个迥然不同的弗里达体现了她对自我身份的认知障碍,和初见端倪的精神分裂。这种不稳定的精神状态源于迭戈在情感上的背叛。他在婚后和许多女性保持着关系,甚至包括弗里达的妹妹。在遭受了一次次打击后的弗里达最终选择剪掉长发,穿上西装,将自己扮成男人的模样。对于弗里达来说,这是一种自我保护机制。弗里达曾对友人说:“我忍受着人生中的两次严重事故,一次是路上电车将我撞倒……另一次是迭戈。”[1]遭受到感情背叛的弗里达开始向女性寻求安慰。性取向的转移在弗里达身上好像是一件顺理成章的事情:她没有过多地纠结于该不该做这件事,也毫不在意他人的眼光,这归结于她模糊的性别意识。在她的成长经历中,她曾被家人打扮成男孩儿的样子,与男孩儿一起玩耍(图 10)。 她的父亲曾将她送入墨西哥国立预科学校读医学,在2000多人的学校中,只有几十名女学生,在这样的环境下,弗里达与男孩子们打成一片。在她成年后,这一种反叛的、性倒错的意识由于受到迭戈爱情的制约,被她压抑在了心底,然而随着迭戈对她的诸多伤害,这种意识又逐渐苏醒。《地球本身》(又名《我的护士和我》)(图 11)就是在这样的心境下被创作出来。画面中一位皮肤颜色较深的女性抚摸着一位肤色较白女性的脖子,另一只手放在自己的大腿上,靠近子宫的位置;而睡在棕色皮肤腿上的白色皮肤女性的双手则遮盖在自己的子宫上,显示出一种稳定和安静。这幅画的背景是枝叶繁茂的植物缠绕在一起,表现了一种情感上的依恋。画的背景依然是弗里达常用的芭蕉叶和猴子,只是这次这些元素都变成了背景,猴子隐藏在芭蕉叶中,芭蕉叶也刻画得不精细。这幅画中肤色较深的女性就是弗里达本人,而另一位是她当时的恋人。此时的她认为女性的感情是温柔的,无坚不摧的。这种观点在她早期的画作中很少有体现。她后期的另一幅作品,《宇宙之爱》(图12),更能表明她的立场。在这幅画中,弗里达将画面结构一分为二,既有太阳,也有月亮。太阳毫无疑问是男性的代表,而月亮则是女性的代表,而且也体现了阿兹特克文化中生命平衡的观点。她并没有像之前一样单纯地在作品中表达对一种性别的肯定,而是将二者统一地对立了起来。这幅画表达的阴阳平衡和女性的包容通过画面颜色基调来展现:土黄和灰绿,正是大地的颜色。代表男性的太阳虽然在比例上较大,但代表女性的月亮在颜色上更有光泽。弗里达穿着红色的长裙,怀中抱着如婴儿般蜷缩成一团的迭戈,依偎在身后的大地女神怀中。女神左边乳房流出的乳汁,滋养了画面中的植物,为大地上的所有物种带来了生命力。这幅作品构图与弗里达之前以自身形象填满整个画面的自画像不一样,在这幅作品中,最重要的形象不是弗里达和迭戈,而是大地女神。她以一种无私的包容,养育着大地上的生灵。同样的,在这幅画中虽然也有梅花鹿、仙人掌这些她喜欢的元素,却不是她想要表达的主题。此外,性别意识在这幅画中并不明显,这与以往弗里达作品的风格不同,它并不激烈。这幅画可以看做弗里达与迭戈和解的象征,她从此不再纠结于性别的外在体现,短发或是长发,蓄胡子或是刮眉毛,这些外在都已经不重要了,弗里达学会了以更高层次的眼光来观察这个世界。

图11 地球本身

图12 宇宙之爱

她早期的作品偏向于写实,即真实的记录生活,虽然偶尔会用植物或人体的器官来隐喻画面中人物的关系,但像《宇宙之爱》这样毫不掩饰地出现神这一形象的作品,在她的自画像中还是第一次。我们可以理解为,弗里达终于从迭戈带来的感情阴影中走了出来,开始正视真正的自己。而动植物元素的进一步淡化,也表明了她画风的转变——从写实到超写实。

五、结语

弗里达的一生都在与痛苦作斗争,从早期作品中不满的宣泄到后期作品中平静的阐述,都是对自我情感的真实表达。有人说她是超现实主义的代表画家,因为在她的作品中总是运用许多符号来表达情感,但在我看来,她并不是一位超现实主义的画家。实际上,她的画是直观的,即便不懂画的人也能从中感知到她的情绪。她在日记中写道:“我非常担心我的绘画,首先,因为我希望把绘画变成某种有用的东西;至今为止,我只是做到了诚实地表达我自己……”[2]

图13 生活万岁

画如其人,弗里达作品风格的转变体现了她女性意识的三个阶段:1.矫揉造作的少女时期,这一时期的她喜欢用半身像 (如 《穿紫衣的自画像》)来掩饰自己身体的缺陷,并且用了略微夸张的手法使自己的身体比例更符合当时她的恋人的审美。这一时期的弗里达还没有彻底地了解自己,在恋爱中的她与一般的女人一样,迎合对方的喜好。2.在病痛中的探索时期,此时的她已经经历过车祸、流产、丈夫的不忠,对爱情和生活产生了许多质疑。这一时期她喜欢用大片凝重的颜色来抒发愤懑,或用舞台剧般的布景来表达她内心的波动,画面的戏剧感很强。3.后期与迭戈分开后的弗里达学会了与生活和解,用更沉稳的色调和平衡的构图来昭示自己内心的平静。这是她重新燃起对生活希望的时期。这份坦然不是对生活的心灰意冷,而是对命运的温柔抗争。这种对生活的希望与她早期单纯的对生活表达热爱的作品不同。她人生中的最后一幅作品——1952年创作的《生活万岁》(图13)证明了这一点。在这幅画中,所有她曾运用的元素:猴子、梅花鹿、热带植物、甚至经常作为主角的她本人,都没有出现。画面中只有几个饱满的西瓜,其中一瓣西瓜上用西班牙语写着“viva la vida”(生活万岁)。这幅画的风格是写实的,比起她之前的作品都更写实,因为这幅作品之用了西瓜这个以往在她作品中从没出现过的元素,背景也只是简单的蓝天白云;然而这幅作品所表达的情感,又是抽象的,超现实的。这三个阶段弗里达作品中各种元素从大量地使用到逐步地淡化直至最终消失与其画风从戏剧性的张扬到近乎质朴稳健的转折,正是她一生复杂的情感经历和人生经验的总结。

[1] 河西.弗里达:一位女神的画像[M].北京:新星出版社,2006:63.

[2] Frida Kahlo.The Diary of Frida Kahlo[M].Newyork:Abrams,2005:252.

[3] [美]海登·赫雷拉.弗里达[M].夏雨译.上海:上海人民美术出版社,2003.

[4] [美]霍华德·弗·克莱因.墨西哥现代史[M].天津:天津人民出版社,1978.

[5]李飒.弗里达艺术中的女性意象——女性主义艺术与女性艺术比较之分析[J].美术学报,2006(03).

[6] 耿幼壮.身体·艺术·革命[J].国际视野,2004(03).

[7] 李建群.拉美·英伦·女性主义[M].北京:中国人民大学出版社,2004.

[8] [墨西哥]F.G.哈根贝克.薄荷心:弗里达·卡罗的秘密笔记[M].莫娅妮译.北京:人民文学出版社,2012.

[9]翟永明.天赋如此——女性艺术家与我们[M].北京:东方出版社,2008.

[10] 王方晗.被强加的 “女性主义”[J].齐鲁艺苑,2011(05).

[11]冯莎.从艺术人类学的视角看弗里达·卡罗作品中的“超现实主义”[J].艺术博览,2014(04).

[12]方秀云.艺术家的自画像[M].北京:新星出版社,2010.