中心城市科技资源集聚辐射力评价

2015-01-03焦继文郭宝洁

焦继文,郭宝洁

(山东大学 管理学院,济南 250100)

0 引言

科技资源集聚作为一种重要的要素集聚,产生明显的社会经济效益,已为各国所关注。我国以长江三角洲经济圈、环渤海经济圈和珠江三角洲经济圈为首的东部地区聚集了大量的科技资源,成为经济资源和科技资源互相促进的最有活力的集聚区和增长极。通过分析中心城市的科技资源集聚情况与科技资源集聚辐射格局,有利于实现国家范围内科技发展结构的优化,促进区域科技与经济的协调可持续发展。

从广义的角度,科技资源主要包括四个方面,即科技人力资源、科技财力资源、科技物力资源和科技信息资源。而科技资源集聚就是构成科技资源的各类要素通过人类活动集聚在一起,在特定地区内产生集聚效应,其最终价值主要体现在推动经济发展和生产力的进步,共同增进科技实力与经济实力。基于此,本文通过建立较全面的科技资源集聚衡量指标体系,利用因子分析法测量主要科技城市的科技资源集聚度,引入区域理论中威尔逊模型计算具有科技辐射能力城市的辐射半径,分析了不同区域的辐射格局,为我国区域间协调可持续发展提供参考。

1 科技资源集聚度的度量

1.1 构建科技资源集聚度的衡量指标体系

影响科技资源集聚的因素主要包括经济发展水平,基础设施,高校、科研院所、企业等科技资源集聚载体。科技资源主要包括科技人力资源、科技财力资源、科技物力资源和科技信息资源四个方面。为增加指标的可比性,采用人均和地均指标来进行衡量。根据影响科技资源集聚的因素,选取八个指标来衡量科技资源集聚度,包括各城市GDP、固定资产投资、R&D人员全时当量、R&D经费、专利申请量、专利授权量、技术合同额和高等学校在校生人数。

由于所评价的是科技资源集聚度,集聚可以理解为地域和人口的集中,同时人是附着在土地表面生存,地均指标和人均指标也有一定的共通性,所以选择土地和人口两个维度来构建指标体系。

1.2 样本城市和数据来源

基于城市经济及科技发展程度的分析和2011年度中国城市科学发展指数排名,同时考虑三大经济圈和四大经济地带的区域代表性,选择经济及科技发展水平较高的28个城市来进行分析,它们是北京、石家庄、天津、济南、青岛、大连、沈阳、上海、杭州、苏州、南京、无锡、温州、宁波、福州、厦门、广州、深圳、合肥、南昌、郑州、长沙、重庆、成都、武汉、西安、哈尔滨和长春。数据来源于《中国科技统计年鉴2011》、《中国统计年鉴2011》以及二十八个城市的城市统计年鉴与国民经济和社会发展统计公报。

表1 科技资源集聚度衡量指标体系

1.3 城市科技资源集聚度的测定

通过因子分析法对28个城市科技资源集聚度进行计算和分析。具体计算过程如下。

表2 方差贡献分析表

表2中旋转后前四个公共因子特征值大于1,累计方差贡献率为87.13%,故提取前四个因子做进一步分析。通过对公共因子进行方差最大化正交旋转,得到旋转后的因子载荷矩阵,各因子的系数向量(x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10,x11,x12,x13,x14,x15,x16)分别为:

(.953,.458,.810,-.325,.949,.578,.921,.423,.861,.202,.84 0,.205,.369,-.031,.296,-.194,),

(.160,.147,.176,-.170,.211,.546,.339,.791,.121,.09 7,.089,.045,.876,.974,.261,052),

(.203,.736,.281,.270,.071,.113,.081,.177,.428,.901,.456,.898,.032,.051,-.226,-.375),

(-.085,.266,.271,.667,-.103,.216,-.083,.250,-.205,-.16 9,-.226,-.203,-.088,-.017,.704,.781)

可见,第一主因子在指标X1、X3、X5、X6、X7、X9和X11有较大载荷,可以归为一类。第二、三和四主因子分别在指标X8、X13、X14,X2、X10、X12及X4、X15、X16上有较大载荷。

各因子得分同样使用行向量表示为:

(.214,-.003,.168,-.087,.224,.060,.192,-.038,.154,-.109,.148,-.100,-.057,-.192,.099,.020)

(-.085,-.027,-.083,-.078,-.061,.133,.002,.272,-.0 72,.038,-.081,.016,.350,.461,.001,-.018)

(-.066,.287,.023,.230,-.127,-.016,-.114,.046,.041,.367,.055,.361,-.039,.042,-.087,-.073)

(-.013,.207,.180,.388,-.038,.095,-.039,.091,-.058,-.017,-.065,-.031,-.113,-.095,.346,.379)

由因子得分向量和原始数据,算出28个城市的主因子得分,再以各因子方差贡献率占四个因子总方差贡献率之比作为权重进行加权汇总,得出各城市综合因子得分F。

F=(37.094*F1+18.826*F2+18.724*F3+12.486*F4)/87.13

表3 各城市科技资源集聚度得分

由表3可知,28个城市中,深圳、上海、南京、北京、无锡、广州、苏州、武汉、天津、厦门、杭州、西安等12个城市的综合因子得分大于零,具有科技辐射功能。其中,深圳市排名遥遥领先于其他各省,主要是因为深圳土地面积小,地均指标数据较高,导致得分较高。

2 中心城市科技资源辐射力评价

2.1 辐射半径的计算

科技辐射力常表示各个城市科技资源对周边其他地区的溢出效应。区域理论中的威尔逊模型可以为科技辐射力问题的解决提供参考。通过威尔逊模型的运用,测算出具有重要科技影响力城市的科技辐射半径。

威尔逊模型认为,a区域对b区域的资源吸引能力可以表示为:

Tab表示区域a吸引的来自区域b的资源量,Oa表示区域a的资源强度,Db表示区域b的资源总量,rab表示两区域之间的距离,β表示衰退因子,反应区域影响力的衰减速度。β值越小,衰减速度越慢,当接近于零时,区域的辐射力趋于无穷大。β值越大,衰减速度越快,当接近于无穷大时,区域基本没有辐射能力。K是归一化因子,为常数,大多数情况下令K=1。由(1)可见,影响区域资源流动和辐射力的主要因素是衰减因子和距离。

王铮等(2002)在研究人口问题过程中简化了威尔逊模型,表达式为:

由(2)可知,区域科技资源的吸引能力随距离的扩大而逐渐变小。θ是一个取定的阀值,当区域对其他地区的科技辐射能力小于此阀值时,可以认为该区域对其他地区失去辐射作用。θ一般是单位数量级的值,由各个城市科技资源集聚度综合因子最小值决定。比如最小因子得分为0.016,数量级是百分之一,所以0.01为科技资源集聚度综合因子的阀值。当城市的科技资源集聚度小于0.01时,该城市的科技辐射能力达到极限。

王铮、邓悦(2002)在研究城市的交通吸引能力及人口流动问题时,发现了β的计算公式:

D为相互作用域的域元尺度,tmax是有辐射能力的最大个数,T为传递因子在域元内的平均个数。

对公式(2)两边同时取对数,得到

由(4)可知,辐射半径取决于三个因素:阀值θ、衰退因子β及区域Db的资源量。

本文在研究科技资源辐射强度时,用28个城市的行政土地面积平均数来表示域元面积D,即14531.58平方公里;用城市的个数来表示T,即28;从表5中综合因子得分F可知有12个城市的因子得分大于零,具有科技资源辐射能力,即tmax为12。将数据代入公式(3),可以得到衰减因子β=0.01792。表5中排名第12位的西安综合因子得分为0.02486,数量级在百分之一,所以假设科技资源集聚综合因子的阀值为0.01。城市科技资源集聚强度Db用综合因子得分来表示。将以上数据代入(4)式可以得到各个城市的科技资源辐射半径。

表4 各城市科技资源辐射半径 (单位:公里)及科技资源辐射半径图上距离

2.2 辐射域

根据表4,借助Photoshop软件来直观描绘综合因子得分大于零的各个城市的科技辐射域。所选百度地图的比例尺为1.5:100公里,计算得到图上距离。

图1 长江三角洲经济圈的科技资源辐射域

由图1可知,长江三角洲经济圈主要城市的科技资源辐射范围互相覆盖,形成了多中心的辐射模式,各辐射区域之间环环相扣,互相影响,中心地带可以接受来自多个城市的科技资源辐射,基本上形成了一个科技资源共享的网络。上海市辐射范围最广,半径为245.23公里,可以覆盖江苏南部、浙江北部及安徽东部的部分地区。南京、无锡和苏州是江苏省的重要辐射中心。苏州的辐射域包含在上海辐射域内,主要影响江苏南部、上海和浙江北部地区。南京辐射范围广泛,半径为233.91公里,辐射江苏省大部分、浙江北部地区,对安徽省东部也有重要影响。杭州的科技辐射域不大,仅局限在浙江省。

长江三角洲地区是中国最大的综合性工业区,也是我国经济发展水平最高的区域。相对于其他区域而言,新材料、电子信息制造业、生物工程、光纤通讯等高新技术产业更加突出。2011年,上海高新技术产业工业总产值为7060.047亿元,占全市工业总产值比重的21.8%。根据上海市建设国际性大都市的目标和城市总体规划的要求,需要调整升级部分功能,将一部分功能退出或转移,这就为长江三角洲其他城市带来了部分产业替代效应,提供了良好的发展机会。同时,由于长三角多个中心城市与上海区位紧密联系,在交通、城市服务功能等方面实现对接,增加了城市之间的带动作用,为科技资源的相互影响提供基础。

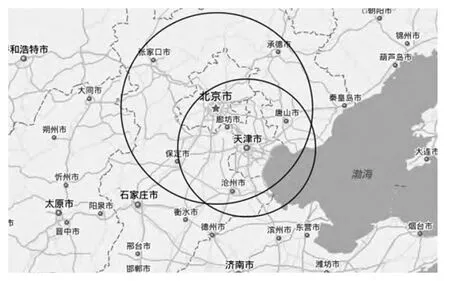

图2 环渤海经济圈的科技资源辐射域

由图2可知,北京市的科技资源辐射半径为227.31公里,以北京为中心,覆盖天津全部、河北省大部分及山西小部分地区。天津的科技资源辐射半径为163.23公里,基本上包含于北京的科技资源辐射域内,影响北京、河北的大部分地区和山东的小部分地区。

环渤海地区包含三省两市,土地面积广阔,经济和科技发达城市分布较为分散,发展水平存在较大差异,资源主要集中在北京和天津,科技资源互动能力较差,还没有形成像长江三角洲这样的科技资源共享格局。科技资源总量丰富,但是人均值和地均值不高,科技集聚能力较长三角和珠三角相对较低。

图3 珠江三角洲经济圈的科技资源辐射域

由图3可知,深圳市和广州市地理位置较接近,均属珠三角经济圈。深圳市和广州市的科技资源辐射半径分别为289.65公里和180.97公里,其科技资源辐射力基本上可以覆盖整个广东省,囊括珠三角经济圈的所有城市,在区域发展中占有重要位置。广州市的科技资源辐射域完全被深圳市覆盖,受深圳的带动作用明显。珠三角经济圈地理位置优越,位于我国东南角,毗邻香港和澳门,土地面积有限,人口较少,科技资源丰富,人均及地均水平较高,科技资源集聚特点明显。深圳和广州的经济科技发展水平遥遥领先,推动着珠三角地区的经济增长,但与该区域内其他城市差距较大,其科技资源影响能力也仅局限在本区域,广东省西部部分地区仍被边缘化。所以,要利用深圳市和广州市的龙头地位,发挥中心城市带动作用,加强区域间科技资源的互动和共享,提高区域整体的科技资源水平和辐射能力。

厦门作为我国最早实行对外开放的经济特区之一、两岸金融服务中心及东南国际航运中心,拥有优越的地理位置,科技辐射半径为123.02公里,向北覆盖泉州市,向南覆盖漳州市,辐射范围仅局限于福建省东南部,对北部地区影响范围有限。

图4 武汉市科技资源辐射域

图5 西安市科技资源辐射域

从图4和图5可以看出,内陆地区的武汉和西安也拥有科技资源辐射能力。武汉的科技资源辐射范围相对较广,可影响到临近的湖南、安徽、河南和江西省。武汉市高等学校众多,拥有武汉大学、华中科技大学、中国地质大学等著名理工类学校,为科技发展提供了重要载体。西安作为古都,也拥有众多科研院所和高等学校,科研力量雄厚,但其科技资源辐射半径有限,仅能辐射到城市周边区域。

3 结论及建议

通过上述分析,不难得出:

从总体来看,长江三角洲、环渤海及珠江三角洲经济圈之间的科技资源辐射互动能力较差,科技资源辐射影响范围只是停留在本区域内,对其他地区基本没有影响,三大区域之间也存在科技资源的较大竞争。其次,长江三角洲经济圈地区已经形成了多中心的辐射模式,各辐射区域之间环环相扣。环渤海经济圈和珠江三角洲经济圈还没有在区域范围内形成科技资源共享的格局,主要依托重点城市的辐射和带动。

为此,我们认为,应加强区域之间科技资源的良性互动,探索适宜的合作发展模式,从根本上发挥增长极的作用,为带动其他区域的科技发展提供借鉴和参考。其次,参考长江三角洲经济圈的多中心科技资源辐射模式,在小区域范围内,要重点扶持具有科技发展实力和潜力的城市,提高经济科技发展水平,在区域范围内形成多个城市科技资源共享及互相影响的格局,促进区域整体科技影响力的提高。

[1]洪名勇.科技创新能力与区域经济实力差异的实证研究[J].经济地理,2003(5).

[2]李正风,张成岗.我国创新体系特点与创新资源整合[J].科学学研究,2005,23(5).

[3]刘璇,邓向荣.技术空间扩散范围测度研究—以我国四大直辖市为例[J].科学学研究,2010,(9).

[4]陈捷,计冰燕.环渤海地区制造业产业集聚与全要素生产率增长—基于DEA—Malmquist指数[J].经营与管理,2013,(12).

[5]Baldwin-Richard E,Martin-Philippe.Agglomeration and Regional Growth.The Handbook of Regional and Urban Economics:Cities and Geography,Elsevier Press,2004,(4).

[6]Glaeser-Edward L,Matthew G..The Complementarily Between Cities and Skills[J].Journal of Regional Science,2010,50(1).