从乞儿到贵族——近代广东基督教中学学生状况的考察

2014-12-30鲍静静

鲍静静

(广东财经大学 广东 广州 510320)

晚清民国时期,基督教学校作为一种外来事物,在中国经历了一个由被排拒到被接纳的过程。此一现象的形成,是由中外双方各种因素共同作用的结果。作为这一进程的参与者与见证,基督教学校的学生群体,是中国新式学生阶层的组成部分,既带有时代的特征,又受到基督教学校特有因素的影响。对于这一近代中国社会演变大背景下的特殊群体,学界的相关研究不多。[1]本文拟以广东地区基督教中学的学生结构变化与就业去向变化进行分析和考察,展现基督教中学学生从乞儿到贵族这一戏剧化的历史变迁面相,反映基督教教育中国化历史进程的一个侧面。

一、从乞儿到贵族:学生来源的改变

广东地区是近代中国基督教教育最早发展的地区之一。自1873年巴色会创办的元坑中书院发展为中等性质的基督教学校,[2]至1900年时广东的基督教中学有8所左右。1922年《中华归主》统计的资料显示广东的基督教中学达37所,占全国291所的13%。[3]在全国范围内其学校数量和学生人数都居于前列,考察其学生状况具有一定的代表性。

近代广东基督教中学学生的生源状况,有一个很明显的变化,即19世纪后期和20世纪早期的基督教学校学生大多来自贫寒之家,而到20世纪20年代后,基督教中学因其学生多来自富裕家庭,被时人视为“贵族学校”。这一戏剧化的变化过程,有其复杂的原因。

19世纪基督教学校初起之时,处于社会边缘,只能以义学的形式出现,带有慈善性质。一般家庭不愿将孩子送往此等学校,基督教学校的开办者们只能通过收养乞丐、流浪儿、婢女,以及其他家境贫寒的子女,提供吃住、衣物,甚至赠与钱财,以此来吸引和来留住学生。据记载,培英中学的前身安和堂时期,那夏礼夫人召集幼童讲经,这些孩子多是附近蛋民的子女,因为听经会有糖果或饼干吃,就会早早聚集来。第一天那夏礼夫人先发糖果或饼干,然后教孩子读圣经,第一句有人跟读,到第二句时已没了人影,第二天,那夏礼夫人改变办法,先读圣经,然后再发糖果或饼干,这样孩子才留下来。[4]真光书院初办时,不但免收学生的学费,免费提供所有学习用品,甚至连学生的膳费、衣服、被褥、鞋袜全部由学校提供。[5]这些都是基督教学校初办时的真实写照。

19世纪80年代后,基督教学校开办有了一定效果后,开始收取一部分的费用,此时有家庭愿意支付学费选择基督教学校读书,原因之一是通商口岸和新办的洋务机构中需要懂英文和西学的人才,而基督教学校可以提供良好英文和西学教育。“当初基督教学校,虽供给饮食,而仍难诱掖教外子弟入学。厥后外国在华贸易,日渐推广,所用本地人才。皆须谙通外国语言,教会学校学生遂得为捷足者之先登。”[6]对于一般民众,这种具有丰厚回报的职业是有吸引力的。值得说明的是,当时学生大多还是来自教徒家庭。学校对于教徒子女且家境贫困者仍然不收取费用。

20世纪20年代以后,基督教中学的学生来源已有了很大的变化。基督教中学已不是招收不到学生,而是学生报考者众多。以培正中学为例:

培正中学高初中夏令投考取录新生比例表:[7]

由于夏令营是专为报考新生考试辅导而办的,经过辅导学习的投考生取录的比例也不到70%,可见此时基督教中学的受欢迎程度。再看看其他基督教中学的情况,如培英中学1924年秋季招生,中小学报考者达300余人,取录者中学25名,小学130人,共155人。[8]取录者只有一半左右。1947年协和招收新生时,初级中学投考人数219人,取录97人,高级中学投考人数227人,取录135人。[9]取录比例为52%。1947年聿怀中学招收一班初中新生,学额30名,有196人报考。[10]取录比例仅为15%。从时间上看,基督教中学的投考者人数不断在增加,说明其在社会的接纳程度不断在提高。

与前期的状况相比,基督教中学的学生生源有明显的变化。

首先,学生的主要来源已不局限于基督徒家庭。

以培正中学为例。培正初办时的学生几乎全部是教徒子弟,但到1916年培正开办中学部时,生源中基督徒家庭的背景的比例已大为降低,1920年的调查显示中学生中来自基督徒家庭的人数占22%~70%,总平均数是38%。[11]20年代以后有关基督教中学的各种学生统计资料中一般只有升学学校、家长职业、籍贯、年龄等资料,已见不到有学生家庭信仰的统计,据一般情况推测,基督教家庭的子女选择基督教学校应该仍占相当的比例,但基督教中学在招生时已不会以信仰问题作为标准。

其次,社会对于基督教的接纳程度提高,来自社会地位较高和富有家庭的学生比例增加,基督教中学日益成为时人眼中的贵族学校。

20年代后许多在社会上有地位的家庭都将学生送到基督教中学读书。清末广东提学使沈曾桐五个子侄都在岭南就读,民国后这种情况就更为普遍,许多名人士绅送子女到基督教学校就读,孙科不但是岭南校董会的主席,还让他的两个儿子孙治平、孙治强到岭南附中就读。[12]社会上对于基督教中学的接纳程度不断提高,分析各基督教中学的学生家庭背景可以了解学生生源的巨大变化。

下列四表分别是汕头礐光中学、广州培道中学、培英中学和培正中学的家长职业统计表。

礐光中学1932年学生家庭职业比较表:[13]

商界 学界 医界 政界 农界 工界 交通 军界 传道 其他 合计237 30 24 21 18 12 5 3 7 6 363

培道中学1938年学生家长职业表:[14]

军界政界商界医界法界农界传道牧师工程教育未详合计29 56 410 22 2 2 4 8 24 22 32 611

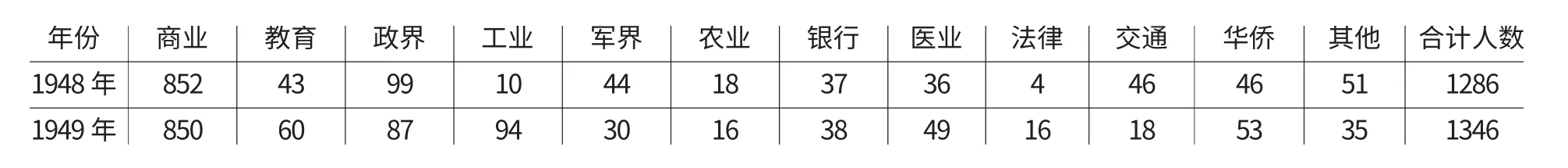

从上述四个学校的家长职业统计中可以得出结论:基督教中学学生家庭出身,最多者为商业,其次为政界,再次为教、医、军、工界等,出身为农业的占少数;30年代后期,华侨学生的人数逐渐增加。其实,这一趋势在1910年代就开始显现。1920年的《中华归主》调查报告显示,湖北、福建和广东三个省份的基督教中学学生家庭出身,来自商人阶级的学生多于来自其他各阶级(官、士、工匠、农、劳动者)的总数。[17]

培英中学(包括西关分校)1948年、1949年第一学期学生家长职业表:[15]

培正中学1949年度学生家长职业表:[16]

20世纪20年代后期,基督教中学逐步交给华人自办后,教会便不再补助经费,有些学校如真光、培英等,长老会每年派遣教师数名,经费由差会负担,其他费用须校董会自筹,此时经费最主要的来源便是学费。优美的校园、优良的师资、完善的设备,均需大量的资金,这也意味着学生必须付出高昂的学费。学生生源的变化使收取高额学费成为可能。

从收费情况来看,1920年学生的学费、宿费、膳费、书籍费、杂费五项总计在调查中,广东最高,达100元。[18]据《岭南》记载:岭南大学1919—1920学年度学杂费(以大洋计),其中大学一至四年级,修金、堂舍费、膳费、洗衣费、学生会费五项费用总计达257元,中学及高等小学二三年级达291元。19中学生的费用甚至超过大学生。[19]25年的统计包括学费、实验室费、宿舍费、膳费、洗衣费、杂费,最低为318元,最高为520元。[20]其他基督教中学的收费标准也普遍高于公立中学,如省立一中约为210至250元,培正约为310元。[21]地处汕头的礐光中学,费用比起省城的广州低,但在当地也高于一般水平,1935年礐光中学的学费初中男生为106元1角,女生为96元6角;高中男生为116元1角,女生为105元6角。[22]

如此高昂的学费,再加上生活费,已非普通家庭所能承受,基督教中学在时人心目中被视为贵族学校,恐怕与这种高收费相关。[23]基督教中学学生自己也认为上的是贵族学校。一位岭南附中的学生描写道:“贵族化是社会已经公认而颁给我们岭南学生的盛誉。……我们岭南学生至少百分之九十是挥霍的、纨绔性的。……每人一年费用,平均至少一千元,在中下人家已经倾家荡产,或者至少都能够养活一家的费用。”[24]1935年甘家璧在华英中学的演讲可作一佐证:“像在这样优良的学校,初中每年子女的教育费至少在六百元上下,高中更需要八百元方可。因此由小学至高中,每人最低限度要用三千元的教育费。……每月家用呢?上等人家不计,中下的每月也要一百元左右才能维持。总共连教育费等,每月总要一百五十元方可,试问在一千人中,每月能有一百五十元薪水的人有多少?”[25]由于基督教中学学生的高消费,1930年岭南大学附中以及汕头的礐光中学都有由学校掌管学生零用钱的规定。[26]

二、从谋生到升学:学生毕业出路的变化

早期基督教学校的创办目的是为了传教及培养传教助手,而且学校所授的课程与中国传统教育有很大差距,基督教学校的毕业生一般都会在教会系统中任职,从事与传教相关的工作。各教会开基时,面对截然不同的社会文化环境,以及对于他们来说晦涩难学的中文,需要聘请大量的传教助手。一些学校为解决此困难,甚至开办短期的训练班训练成年传道人,以满足需求。

19世纪60年代以后,随着洋务运动的兴起,基督教学校的毕业生,作为当时中国社会最早接受西式教育的群体,成为除官方开办的学堂及留学生外最容易获得的洋务人才来源。当时各教会的年度报告显示,除了在教会系统内部担任教师、传道人等外,毕业生主要进入当时清政府所办的洋务事业,如海关、招商局、邮电局以及从事与西方人打交道的商业事业中。此现象的出现,对于基督教学校来说,有着不可忽视的影响。因为原先传教士开办的教育事业,事实上与主流社会相脱节。如果只是承担为传教事业培养传教人才、吸纳信徒的任务,其发展前景就较为狭窄。但是中国社会的变化,为基督教教育的发展提供了一个契机,通过提供当时中国社会稀缺的西式教育人才,可以获得中国主流社会认可的机会。当时一些思想敏锐的传教士认为,应该抓住这一极好的机会。

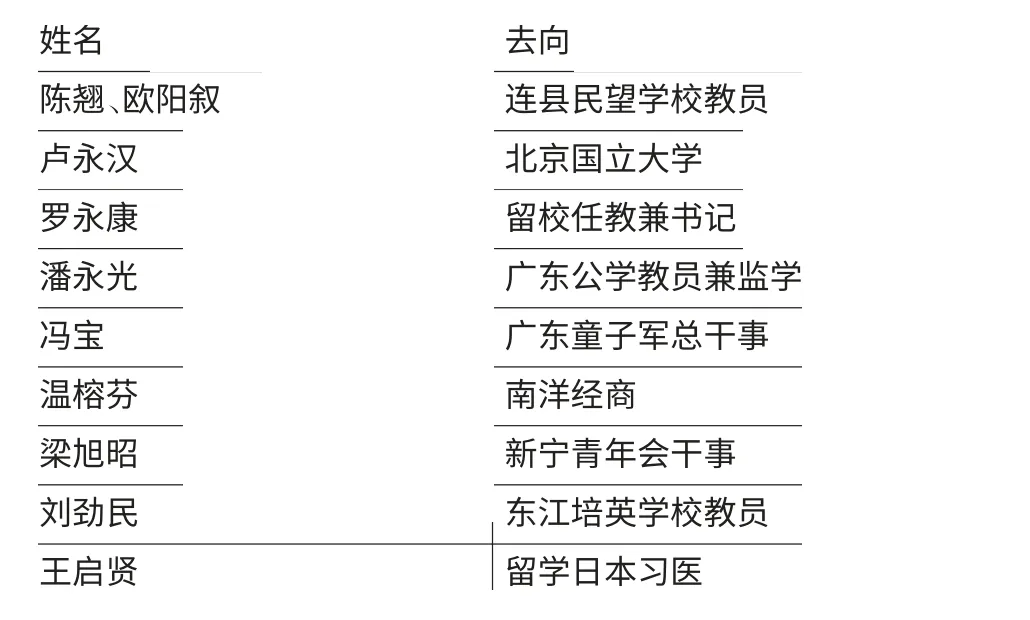

在19世纪末到20世纪初年,基督教中等教育发展起来后,情况又有新的变化。基督教学校培养的毕业生,人数一般较少,主要出路为就业,但也有一些人选择出国留学,还有少数升入国内大学。下表是培英中学1918年10名毕业生的情况。

1918年培英中学毕业生去向表:[27]

基督教中学的创办人多为外国传教士,一般情况下学校创办人会向母国申请立案,有利于学校到国外升学。清末新政时期和民国成立后,官派留学生需考试,基督教中学的学生占有优势。以岭南附中为例,自1901年岭南附中有第一届中学毕业生,初期几届的毕业生要不考取广东省官派留学生,[28]要不考取清华留美预备学校,至1918年岭南附中留美学生超过百人。这也导致岭南大学迟迟没有自己的大学毕业生。[29]

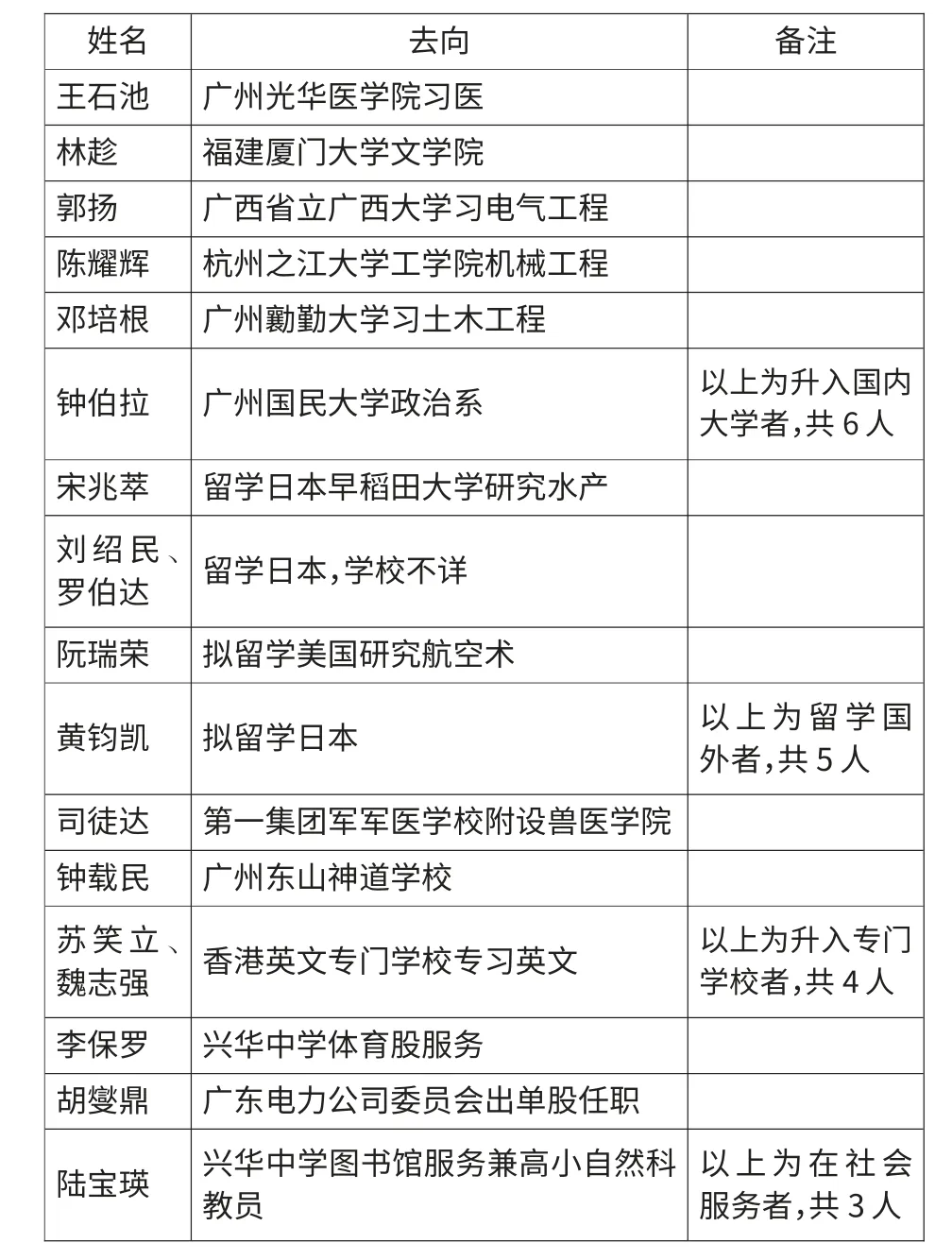

对照1935年兴华中学第一届高中毕业生18人,其去向如下:

1935年兴华中学毕业生去向表:[30]

从以上情况看,在20世纪前期,广东基督教学校学生毕业后的去向,显然已经发生较大的变化。毕业生既有毕业于基督教中学的条件,又有家庭的助力,人生前景与前辈相比,较为优越。

家庭条件比较优越的学生,升读高等学校的比例自然增加。1924年,岭南大学及附中赴外国留学共有34人,包括大学毕业生、大学在读生和中学毕业生,其中除1人赴德国,2人赴法国,其余31人均赴美,包括日后在史学界知名的陈荣捷和以文学知名的梁宗岱。[31]1933年,岭南附中高中毕业生50人,其中33名升读岭南大学,15名入其他大学,升读大学的比例高达96%。[32]1935年,培英中学高中毕业生升入大学的比例是80%。[33]1919-1936年,真光18届毕业生共366人,其中升读大学274人,占75%。[34]其中1925年毕业生14人,升读大学8人,比例达58%。该年记载此比例是之前年份没有的,[35]1933年毕业生29人,升读大学17人,任职真光小学、美理中学、台山培英分校、佛山华英中学、坤维学校、台山公益埠如柏师范学校等校教员9人,任职岭南大学图书馆2人,任职上海洋行职员1人,升读大学比例达60%。[36]很明显,升大学的人数逐渐增加。即便在19[37]至1945年抗战时期,聿怀中学180名高中毕业生考上大学及专科以上学校者还有70人左右,比例达40%。[37]

基督教学校作为相对独立的教育系统,在其内部有相互承认的制度。真光中学得到广州岭南大学、上海沪江大学、北平燕京大学三所高等学校的承认。毕业生报考三校,只需考数学与英文两科,优秀的学生可免试入学。培英中学1934年时已得到岭南、金陵、燕京、复旦、福建协和大学的认可,每年可保荐直升。[38]华英中学1936年、1937年相继得到岭南大学、华中大学承认为联络学校。[39]培正中学的承认联络学校有岭南、沪江、金陵、燕京、光华、齐鲁和华中大学。[40]

1933年培正中学各联络大学入学办法表:[41]

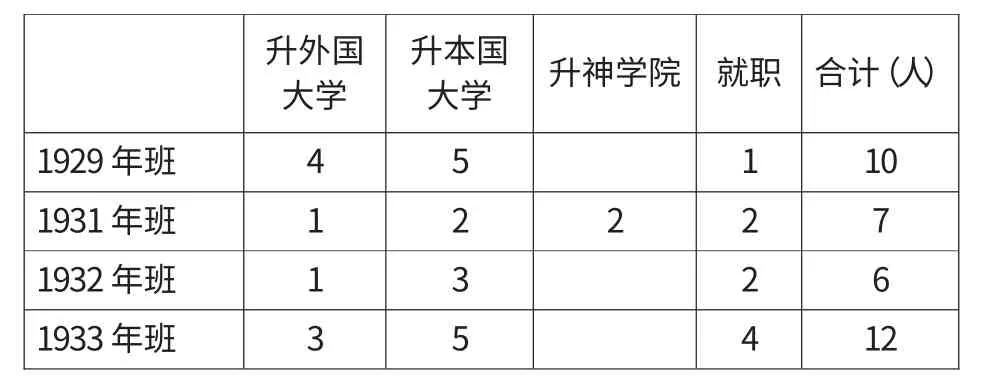

此外,基督教中学与国外大学的联系也非常紧密,1925年,岭南大学得到承认可以免试的美国大学研究院就有哥伦比亚、耶鲁、加利福尼亚、密歇根、康奈尔、芝加哥、华盛顿、斯坦福等16所大学。[42]真光、培英、培正的学生有学校的推荐,学生可免试入读美国的多所大学。中德中学作为用德文教授的学校,学校高中毕业生可直升德国柏林大学。1933年德国驻广州领事馆又通知;凡在德国外用德文讲授学校高中毕业生,可直升德国各大学本科,免读预科及入学试。[43]此外,1935年中德中学还得到上海同济大学的直升资格。[44]下面一组统计资料是关于中德中学1929年班至1933年班的毕业去向。

中德中学1929年班至1933年班的毕业去向统计表:[45]

从以上的各种统计资料来看,20年代后基督教中学的毕业生主要以升学为主。在近代中国教育整体水平不高的情况下,这凸显了基督教中学的优越性,大大吸引了富裕家庭的学生来源。

三、从个人到群体:社会地位的提升

基督教中学培养出来的学生,与他们的父辈相比,社会地位有了明显的提升。考察广州基督教中学的几位华人校长,即是明显的例证。如真光刘心慈的家族就是一个典型例子。刘心慈的太祖母为长老会二支会第一任女传道,母亲为该会第一任女执事,父亲刘兴贤为该会第一任长老,兼第一任宣教师。刘心慈生于1871年,7岁开始在真光读书,1884年13岁时因两位华人教员均辞职,与母分任教职,开始她在真光的任教生涯。1886年与罗日明(圣保)结婚,不幸1888年罗辞世。刘心慈一面任教职,一面独立抚养两个女儿。她的两个女儿罗有节、罗道真都在中学毕业后,先后赴美留学。长女罗有节获哥伦比亚大学教育学硕士和好沃山大学文学博士,毕业回国后长期在广东教育界和女青年会任职。巴顿调查团来华时,罗有节作为中国方面的代表之一参与该活动,可见她在基督教教育界的影响力。次女罗道真分别获美国斯坦福大学教育硕士和哥伦比亚大学教育硕士,回国后在真光中学任职。

真光中学第三任华人校长李耀宇的家庭亦是如此。李耀宇的祖父地位卑微,父亲李干山牧师为培英1896年毕业生,毕业后回到家乡连县传道,1905年受按立为连县第一位长老会华人牧师。其长女李如冰就读于协和女师,次女李耀宇则就读真光和协和,毕业后赴美留学,回国后就职真光,并任真光中学校长,成为著名的华人教育家。[46]

曾任培正中学校长的黄启明,亦是如此。黄为广东清远人,自祖母一代开始信教,最初家中在乡下开办药材店,因信教被当地人排斥,搬到清远县城从事炉子的买卖。其伯父一代开始担任传道职务,伯母也担任女传道的职位。黄启明和他的哥哥们都在教会学校接受教育。大哥黄石如医生,在梧州思达医院从师习医,学成后在思达医院服务,为当地名医,有一定社会地位,他的儿子黄汝光也学有所成,取得博士学位,在香港从业。二哥和三哥则从事商业,黄启明本人先后在培正、岭南读书和在美国留学,其教育经历与教会有直接关系,回国后先在岭南服务,后任培正中学校长。[47]

当时学生多有一家几代人或一代几兄弟、姊妹同在一校毕业的佳话。如培英中学的周家兄弟:周信铭(1925年弘社)、周信生(1930年复社)、周信磐(1938年刚社),其中周信生大学毕业后一直在培英中学任教。[48]像这样三兄弟同校还有多例,甚至有六兄弟同校的;1939级的梅仕强统计台山端芬区梅氏家族在培英就读的学生先后达50多人。[49]日后以《良友》画报著称的梁得所兄妹9人,都毕业于培英。妹妹梁得灵毕业后任职培英音乐教员,首创牧童笛流行一时。[50]培正首届学生之一的林玉山,毕业后于1899年在三水西南首创西南浸信会教堂,其子女、媳、婿、孙、外孙三代均就读培正,被誉为“培正一家”,[51]颇有社会地位。

基督教中学的学生在毕业后的发展上,也有突出的表现。如岭南1901年毕业的3位预科毕业生钱树芬、陈廷甲、丁远显。其中钱树芬到美国深造,取得法学博士学位,回国后成为广东名律师,并担任岭南大学的校董;陈廷甲则为美国西点军校的第一位中国毕业生。同时与他们同学的高剑父,中途离开学校后,成为同盟会早期重要的领导人之一,民国后弃政从文,创立了岭南画派。[52]日本诗人草野心平也曾在岭大读书。音乐家冼星海,革命烈士李少白,政治美术家司徒乔等,都曾在岭南大学或中学读书。[53]

基督教中学的学生,从19世纪至20世纪的戏剧性变化,非常形象地展示了19至20世纪中国社会的急剧变迁,反映了中国近代由传统社会向学习西方的近代社会的必然趋势下,人们在所受教育与社会需求之间的平衡。

[1]相关研究有孙崇文.学生生活图景:世俗内外的教育冲突[M].北京:教育科学出版社,2008.以基督教大学学生为研究对象.

[2]《黎韩二牧师来华传道百年纪念特刊》,单行本,无出版信息,1946年,第82页。文中称该校为华南地区第一间中学程度的学校。

[3]中华归主——中国基督教事业统计1901-1920(上)[M].中国社会科学出版社,1985:356.

[4]《那师太的轶事》,《培英旬报·本校五十三周年纪念特刊》第二卷第八期,1934-4-24:4.

[5]刘心慈.真光光荣简史[M].香港真光中学,1972:44.

[6]李天禄.基督教教育之我见[J].中华基督教教育季刊,第二卷第三期.

[7]《廿三年廿四年廿五年中学夏令投考新生取录统计》,《培正校刊》第七卷第三十卅一期合刊,1936-7-20:6.据该表格整理计算而成。

[8]《校闻》,《培英青年》第一二期合刊,广州花地培英中学青年会刊行,1924年11月1日,第12页。

[9]陈其瓒.教务概况[Z].协和中学创校卅五周年纪念特刊,1947:15-16.

[10]卓效良.迁回原址后两年概况[J].聿中校刊,胜利后第乙期,1948-7-1:6.

[11]《中华归主——中国基督教事业统计1901—1920》(下),第898页。

[12]黄菊艳主编.近代广东教育与岭南大学[M].香港商务印书馆,1995:ⅵ.

[13]《礐光校刊》第六期,汕头礐光中学学生自治会出版,1932年6月,第227页。

[14]《学生年龄及家长职业调查》,《培道校刊》第九卷第三期,1939年3月15日,第3-4页。

[15]《本学期学生家长职业统计》,《培英中学西关分校校刊》新第八期(笔者注:指复校后),1948年6月,第2页。《培英校刊》,第七期,1949年1月15日,第3页。广东省档92-1-418。

[16]《中学各生家长职业人数统计》,《培正校刊》,第十八卷第二期,1949年12月10日,第4页。

[17]《中华归主——中国基督教事业统计1901—1920》(下),第898页。

[18]《中华归主——中国基督教事业统计1901—1920》(下),第907页。

[19]《岭南》(1919年6月),第三卷第三号,第18-19页。

[20]《大学生费用简表》,《岭南大学年鉴》,1925年,第17页。

[21]南中国基督教教育会:《南中国基督教教育会第十届年会报告》,1924年,第3-7页。该报告未注日期,据《广州民国日报》报道《耶教教育大会》,广东基督教教育会第十次年会召开时间为1924年3月13日,共3日,圣约翰大学校长卜舫济亦参加该次会议。

[22]《校闻·致家长函》,《礐光》半月刊,第四十九五十两期合刊,1935年6月15日,第36-37页。其中女生比男生费用低,原因为女生不用交童军费、军训费,另女生宿费低于男生。

[23]缪秋笙、毕范宇在1928年的四省教会中学的宗教教育调查报告中专门提及广东教会中学的贵族化特色。缪秋笙:《南游的感想》,《中华基督教教育季刊》第五卷第二期,1929年,第8页。

[24]黄炳华:《关于我校节俭问题的我见》,《岭中季刊》六卷一期,广州岭南大学附中学生会出版,1930年4月1日,第188-191页。

[25]甘家璧演讲,黄广尧笔记:《经济恐慌中我们学生应有的自觉》,《华英校刊》第二十期,1935年6月10日,第1页。[26]《本校办理学生生活节俭情形》,《岭南大学校报》第一卷第四十六期,1930年1月27日,第406页。

[27]《一九一八年毕业志盛》,广州花地培英学校编刊:《培英学生》第二卷第二期,第156-157页。原刊无出版信息,据时间推测应为1919年出版。

[28]如1904年英文备学四年班学生王家鸾考取广东省官派美国留学生,列第八名。参见《岭南学生界》第三期,第28页。

[29]《简又文记岭南大学之组织时期》,朱有瓛、高时良主编:《中国近代学制史料》,第四辑,华东师范大学出版社,1993年版,第542页。

[30]《高中毕业生消息》,《兴华校刊》二十四年度第一期,1935年10月5日,第30页。

[31]《本年同学之赴外国留学者》,载高冠天编:《南大同学消息》第一辑,1924年9月,第61-62页。

[32]《附中高中毕业生升学消息》,《私立岭南大学校报周刊》第六卷第一期,私立岭南大学校长办公室发行,1933年9月15日,第33页。

[33]《培英中学廿三年度校务报告书》,《培英旬刊》第三卷第十八期,1935年4月24日,第8页。

[34]梁家麟:《菁我乐育我真光1872-2002----真光建校一百三十年校史》,香港:九龙真光校董会,2002年5月初版,第71页。

[35]《真光中学迁校三十周年纪念特刊》,该校,1947年6月,第20页。

[36]《本届毕业生消息》,《真光校刊》,1933年11月10日,第116-117页。

[37]《校史》,《聿中校刊》胜利后第乙期,1948年7月1日,第1-2页。

[38]《培英旬报》第三卷第十八期,1935年4月24日,第7-12页。

[39]《华英校刊》第三十一期,1936年10也1日,第6页;第三十八期,1937年5月1日,第3页。

[40]《培正百周年纪念特刊1889—1989》,1989年,第47页。

[41]《齐鲁华中两大学承认本校为联络中学》,《培正校刊》第四卷第廿三廿四期合刊,1933年4月30日,第4页。该表根据相关资料整理。

[42]《岭南大学年鉴》,1925年,第17页。

[43]《中德月刊》第一期,广州,该校,1933年5月5日,第41页。

[44]《中德月刊》第十四期,1935年12月25日,第29页。

[45]《校友消息》,载《中德月刊》第六七期合刊,私立中德中学校出版委员会,1934年4月30日,第35-38页上资料整理而成。

[46]黄耘蔚:《三代培英人》,《培英史话》,该校,1999年,第192-195页。麦灵生:《协和与岭南关系之我见》,《广州文史资料》第13辑,1964年,第110页。

[47]《黄伯母传略》,《黄启明校长传略》,徐松石:《华人浸信会史录第五辑先贤传略》,香港:浸信会出版部1972年,第70-75页;第161页。

[48]《培英史话》,第127-128页。

[49]《培英史话》,第149-150页。

[50]《培英史话》,第154-156页,第240页。

[51]《林玉山牧师》,《培正百周年纪念特刊1889-1989》,1989年,未注页码。

[52]郭查理著,李瑞明译.岭南大学简史[M].岭南(大学)筹募发展委员会出版,1997:28-29.

[53]曹思彬.钟荣光与岭南大学[J].教育导刊,1984(6):63.