血管支架介入治疗下肢动脉硬化闭塞症的疗效

2014-12-21孔艳杰

孔艳杰

(承德市中心医院普外科,河北 承德 067000)

下肢动脉硬化闭塞症(arteriosclerosis obliterans,ASO)是指下肢动脉粥样硬化引起动脉管腔狭窄、闭塞,以下肢慢性缺血和坏死为主要表现的疾病,近年来该病已成为发病率最高的动脉疾病之一[1]。目前凭借影像学技术的发展,ASO 诊断明确,但缺乏有效的治疗方法并控制预后复发,终末期患者的肢体极易致残甚至危及生命[2]。ASO 术后可能出现的并发症包括脑梗死、脑出血、心血管并发症、间歇性跛行、静息痛、截肢及死亡[3]。本研究笔者采用血管介入治疗ASO 患者78 例,研究分析介入治疗对下肢ASO 的预后情况。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选择2009 年2 月至2012 年2 月在承德市中心医院进行住院治疗的下肢ASO 患者156 例,均行影像学技术如DSA 等手段确诊。其中男92 例,女64 例,年龄40~85 岁,平均(62.3±13.7)岁。患有基础性疾病的患者115 例,其中糖尿病24 例,心脏病31例,高血压60 例。临床症状:均有肢端发凉、麻木,间歇性跛行、静息痛、组织损伤、溃疡坏疽等。ASO分别发生在髂动脉、股浅动脉、股腘动脉、胫前动脉及胫后动脉等处。踝肱指数(ABI)≤0.9。将156 例患者按随机数字表法分为介入组和对照组,每组78例。2 组患者在性别、年龄、基础性疾病、动脉闭塞情况及ABI 指数等方面比较差异均无统计学意义(均P>0.05)。

1.2 治疗方法

对照组采用常规治疗,给予阿托伐他汀钙片(10 mg,口服,qd)调节脂质、阿司匹林(100 mg,口服,qd)抗血小板;给予降压药物、降糖药物治疗;注意水电解质酸碱平衡,再配合院内的常规护理,采用低脂饮食。介入组在调脂、抗凝、降糖药物治疗的基础上,进行血管支架介入治疗。1)术前、术后准备。术前抗凝治疗给予阿司匹林;术中使用肝素;术后进行抗感染、抗凝、抗血小板治疗。2)入路选择:介入前行CTA 检查,了解下肢动脉病变的整体分布选择穿刺入路。一般情况下,对股动脉进行顺行穿刺;若为髂动脉病变,股浅动脉上部或需要治疗2 条以上动脉的患者,进行对侧股动脉逆行穿刺。3)疏通闭塞动脉:采用经皮血管腔内成形术(PTA)。膝上动脉开通选择直径6 mm 球囊导管配合0.035 英寸导丝;膝下动脉开通选择直径2.5 mm 的deep 球囊导管配合0.014 英寸导丝。下肢顺行穿刺用6 F 专用动脉长鞘支撑;逆行穿刺用6 F“翻山”动脉长鞘支撑。若动脉闭塞段长度短,开通真腔,不成袢导丝行至闭塞段动脉时,捻转行进,出现突破感后退出导丝进行造影;闭塞段长度长的动脉采用内膜下再通(SIA),用导丝突破入内膜下,成袢行进,当阻力变大时,预先扩张球囊,行进到靠近流出端时,调节导丝袢为1~2 cm,最后再突破内膜,感觉到阻力明显减小即进入真腔,然后跟进球囊导管,由远及近逐段扩张闭塞段,扩张后植入支架。

1.3 手术成功标准

与术前比较,术后动脉造影显示闭塞段畅通或再狭窄率<30%,闭塞远端动脉畅通,搏动正常;肢端缺血的体征表现缓解,甚至完全消失。

1.4 观察项目

要求患者术后1、3、6、12、24 个月回院复诊,情况特殊者医护人员则上门随访,观察踝肱指数(ABI)的变化,对患者并发症(脑梗死、脑出血、心血管并发症、间歇性跛行、静息痛、截肢及死亡)的发生情况进行统计。

1.5 统计学方法

2 结果

2.1 2组患者疗效的比较

所有患者均手术成功,出院后均随访24 个月。介入组并发症发生率为20.5%,对照组并发症发生率为64.1%,2 组比较差异有统计学意义(P<0.05)。其中介入组心血管并发症、截肢、死亡发生率明显低于对照组(均P<0.05)。见表1。

表1 2 组术后并发症发生率的比较

2.2 2 组患者ABI 的变化

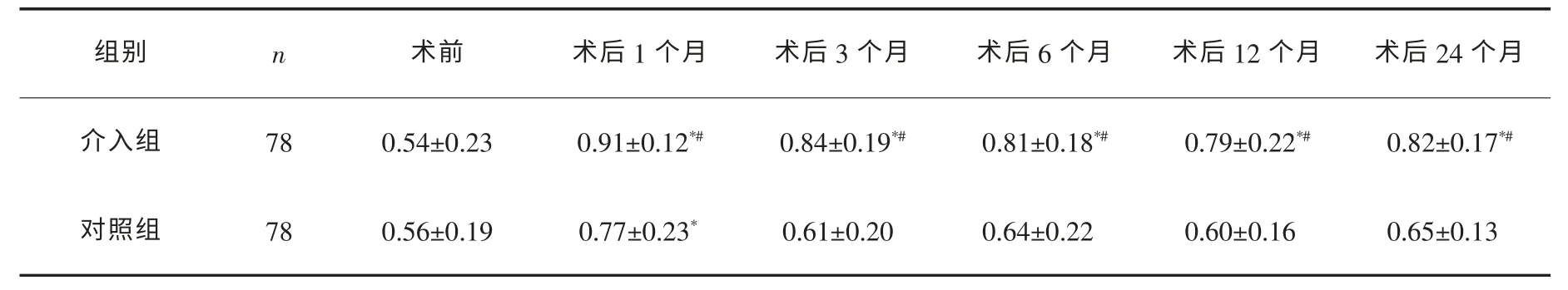

介入组术后各时间段的ABI 与术前及对照组比较均明显改善(均P<0.05);对照组仅术后1 个月的ABI 与治疗前比较改善明显(P<0.05),术后3、6、12及24 个月的ABI 与术前比较差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表2。

表2 2 组术后各时间段ABI 的变化

表2 2 组术后各时间段ABI 的变化

*P<0.05 与治疗前比较,#P<0.05 与对照组比较。

3 讨论

ASO 主要是由于脂质类物质代谢异常导致其沉积在动脉壁或内膜增生,引发动脉管腔狭窄,血流流动异常,形成血栓,使得管腔狭窄程度增加,甚至闭塞。临床表现为间歇性跛行、静息痛,脚趾溃疡等。该病患者多有高血脂、高血压、糖尿病等基础疾病的存在,老年人多见。因此,传统的治疗手段主要为控制代谢性疾病、循环系统疾病及抗感染等的整体治疗。

随着介入治疗技术的进步,微创技术使得下肢ASO 的治疗有了新的手段。介入治疗具有以下优点:1)避免开放性手术的血管损伤,使得病死率和并发症的发生率减少。2)血管重建效果好,特别是老年人等高危患者。3)近、远端病变均可疏通。4)操作可重复,彻底解决了血液运行异常,且住院时间短,消耗资源少。5)可在手术中及时处理产生并发症的因素,效果持续时间长。

有研究[4]认为,血管病变的初次治疗即应行介入治疗。膝上动脉闭塞在经皮血管腔内成形术(PTA)后,残存狭窄或动脉夹层的原因均应使用支架介入,其安全性已在临床被证实[5]。虽然膝下动脉的支架置入情况观点分歧不一,但本研究中均采用血管内介入治疗。有研究[6]表明,下肢血管闭塞段短,介入治疗有效率为80%以上;闭塞段长的病变治疗不易,可应用高质量超滑导丝、小内径长球囊导管,运用该导丝操作血管内介入治疗,放置支架疗效可观。

本研究结果表明,介入组根据病变长度不同,选择相应的导丝进行介入操作,治疗后并发症发生率显著低于对照组(P<0.05)、术后各时间段(术后1、3、6、12 及24 个月)的ABI 均较对照组明显改善(均P<0.05)。对照组虽然治疗后疗效不如介入组,但在治疗后1 个月时ABI 与治疗前比较差异有统计学意义(P<0.05),疗效持续时间不长,不超过1 个月。提示ASO 采用血管支架介入治疗远期预后有良好的效果。

[1]黄水传,黎思毅,张智,等.腔内介入治疗下肢动脉硬化闭塞症的疗效观察[J].中国血管外科杂志,2012,4(3):169-171.

[2]高涌,陈世远,余朝文,等.多节段下肢动脉硬化闭塞症的腔内介入治疗[J].中国修复重建外科杂志,2010,24(9):1033-1036.

[3]李英莎,赵志钢,何洪波,等.下肢动脉硬化闭塞症介入治疗疗效及影响因素分析[J].第三军医大学学报,2013,12(5):239-241.

[4]张冰沸,吴爱萍,刘志刚,等.经皮腔内介入治疗下肢动脉硬化闭塞症的疗效观察[J].中国临床医生,2013,41(5):58-60.

[5]刘昌伟.下肢动脉硬化闭塞症的外科治疗进展[J].中国临床医生,2009,37(3):4-5.

[6]宋鑫亮,闫波.下肢动脉硬化闭塞症31 例治疗体会[J].中国血管外科杂志,2011,3(1):39-41.