地方政府非税收入及其竞争的经济增长效应分析

2014-12-15池东生

池东生

(福建船政交通职业学院 交通经济系,福建 福州350007)

一、引言

近年来,在税收增长放缓而地方财政支出压力不减的背景下,非税收入成为了支撑地方财政收入较快增长的中流砥柱。2012年上半年各地区的非税收入平均增幅达到30%—40%,有的地区甚至达到100%[1],不少地方政府更是打出了“挖掘非税收入潜力”的口号,形成了非税收入增长的比拼态势。非税收入的超常增长也引起了社会各界的广泛关注。

非税收入作为我国地方政府收入的重要组成部分,其实质是政府参与资源分配与再分配的一种手段。非税收入的大小直接决定了政府对于经济的干预程度,同时影响着微观负担的高低,这都将对区域经济增长产生一定的影响。

笔者以为,非税收入竞争的存在将直接影响地方政府非税收入的决策,一定程度加速了非税收入的增长,以非税收入为载体进而对经济增长产生影响。此外,我国地方政府非税收入主要由预算内非税收入、预算外收入和国有土地出让收入三类非税收入构成,不同类别非税收入不仅在收入本身规模、性质上存在差异,其空间竞争激烈程度也不同,这就可能导致不同类别非税收入对于区域经济增长绩效也不相同。那么,我国地方政府非税收入及其竞争将会对经济增长产生何种影响?不同类别非税收入是否存在差别?对于这些问题现有文献并未作出相应的研究。本文拟从非税收入及其竞争对于经济增长存在的正反两方面影响进行分析,以期对现有研究进行补充。

二、地方政府非税收入及其竞争对于经济增长的正效应分析

1.有助于地方政府筹集资金,支持基础设施的发展

根据经济增长理论,一个地区经济的快速增长需要一个较良好的基础设施作为支撑,而基础设施的建设需要庞大的资金投入。我国长期以来处于发展转型期,政府单纯依靠税收收入往往难以满足基础设施建设的资金需求,而通过非税收入筹集所需资金就成为一个可选路径。我国真正意义上的非税收入起源于上世纪八九十年代的预算外收入,当时财政收入在国民经济中的比重和中央收入占财政总收入比重不断下降,国家财政因经费不足陷入了困境。为此,中央政府实行了“自行提取,自行使用”的非税收入管理体制,允许各部门和各级政府设置各类收费和预算外收入来筹集财政资金,保证了国家各项事业的发展。在这些非税收入中有大量是为了缓解公共产品供给短缺不足而设置的,如水利建设基金、港口建设费、城市公共事业费附加、城市基础设施配套费等,其在改善公共基础设施方面发挥了重要作用。后来,随着国有土地出让制度以及房地产市场化的改革,国有土地出让收入迅速成为地方政府筹集巨额可支配财力的另一个重要渠道。据财政部统计数据,2012年和2013年全国土地出让收入达2.91 万亿和3.11 万亿,分别占地方本级公共财政收入的71.68%和59.26%[2],土地出让收入已成为地方政府名副其实的“第二财政”。而大量的国有土地出让收入在其使用过程中的一个重要支出项目就是用于地方基础设施建设和公共设施完善。据中金公司的研究报告,全国每年城市公共投资中,约有35%来自地方自筹,而地方自筹资金中又有36%源于土地出让收入,个别年份甚至超过40%。北京、上海、天津等发达地区这一比例则均超过55%,个别年份甚至高达70%—80%。[3]可以说,非税收入在一定时期内作为政府财力的重要补充,对于调动各级政府和部门的积极性,弥补财政预算资金的不足,完善公共基础设施起到一定的促进作用。

2.弥补市场失灵,提高资源的使用效率

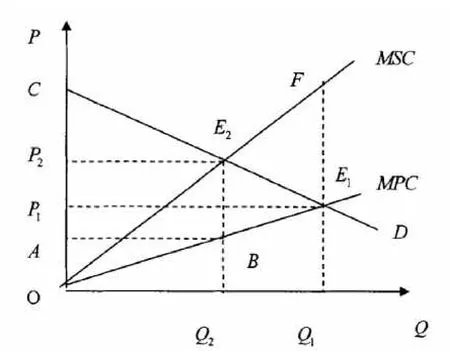

非税收入中有部分收入是针对负外部性的矫正性收入。在现代经济社会中,由于私人成本收益与社会成本收益不一致的情况大量存在,负外部性也就不可避免,这是市场失灵的重要表现形式。现有研究表明解决负外部性的关键在于外在成本内在化,然而由于交易成本的客观存在,使得单纯依靠市场力量难以实现这一目标,此时需要政府的介入。政府通过给负外部性确定一个合理的价格,即通常所说的“庇古税”或“庇古费”,从而有效地治理和改善负外部性带来的不良效果,典型的例子如排污费、高速公路费、罚没收入等。本文以生产者负外部性为例进一步说明矫正性收费的存在对于资源合理配置的作用,如图1 所示。在完全放任自由的境况下,MPC 为私人边际成本曲线,MSC 为社会边际成本曲线,D 为私人边际收益曲线,同时也是整个市场的收益曲线。MSC 和MPC 之间的垂直距离,就是外部边际成本,反映生产产生的负外部性。

图1 矫正负外部性收费的经济分析

在未收费的情况下,厂商根据私人边际成本等于私人边际收益的原则进行生产和决策,均衡点为MPC曲线和D 曲线相交的E1点,对应的价格和产量分别为P1、Q1。当政府通过收费来矫正负外部性时,将会使厂商进行生产决策时所面临的成本曲线由MPC 上移到MSC,这样厂商利润最大化的均衡点就为MSC 和D 的交点,对应的价格和产量为P2和Q2,并且有Q2 新经济增长理论认为,一个国家或地区经济增长除了取决于生产要素投入之外,制度因素在其中也发挥重要的作用,它在很大程度上决定了其他生产要素的使用效率。从计划经济向市场经济转轨是我国改革开放以来最主要的制度变革,市场经济制度的建立与完善自然需要相应的财政改革相配套。纵观我国财政改革发展历史,虽然维护既得利益的渐进式改革是其内在逻辑,但是每一次改革依然不可避免地涉及政府间利益的重新分配或调整,非税收入在财政改革中一定程度起到了缓解改革阻力的作用。以分税制改革为例,我国初步构建了中央和省级政府之间的分级分税财政体制框架。分税制改革的结果是中央实现了财力的相对集中,但由于中央与地方的事权改革相对滞后,出现了财权层层上移而事权层层下移的现象,这就在一定程度上形成了地方政府财政运行收支平衡的压力。作为缓解分税制改革的直接冲击,大部分非税收入并未纳入中央与地方政府调整范畴,使得地方政府有了除税收之外其他的筹资渠道,减少了分税制改革的阻力。分税制改革的成功保证了中央的财力集中,增强了中央的宏观调控能力,为未来进一步进行深化财政体制改革甚至经济政治体制改革提供了较大的操作空间和财力保障。可以说,改革正是我国经济增长奇迹的基础,非税收入在推进财政改革乃至经济改革中发挥了很重要的政治作用,虽然其影响很难直接衡量,但不可否认的是非税收入作为改革的利益缓冲,有助于减少改革的阻力,加速我国制度变革的进程,进一步释放生产要素的生产效率,从而促进了我国经济的较快发展。 根据现有的经济增长理论,经济增长不仅取决于生产要素积累,而且与生产要素的边际产出效率紧密相关。生产要素总是“趋利”,总是由低产出效率的地区流入高产出效率的地区,因此生产要素的流动机制正是提高边际产出效率的微观基础。然而,生产要素能否有效地流动取决于要素拥有者所掌握信息的完全程度,当生产要素难以对不同地区的信息进行比较评判时,信息不对称问题就会产生,这将导致生产要素配置的非最优化。非税收入负担与税收负担一样,都是影响生产要素边际产出效率的重要因素,在生产技术等条件相同且不变的前提下决定着生产要素地区间流动方向与强度。因此,各地差异化非税收入信息的获取和比较就关系着要素流动机制是否顺畅,资源配置是否有效。值得注意的是,我国地方政府非税收入相对于税收收入具有隐蔽性、灵活性和非规范性的特征,这就对生产要素构成了一种隐性的负担。非税收入在地方财政收入中的占比越高意味着地方政府通过规范的税收筹集收入相对减少,而更多地依赖于非税收入,降低了财政信息的透明性和可比性。这就使得流动性生产要素很难对于非税负担进行准确预判和比较,大大增加了信息获取的成本,阻碍了生产要素自由流动机制的运行,导致资源配置效率也相对低下,不利于经济的长期增长。 随着经济社会的发展,地方政府所承担的支出责任不断增加,这使得地方政府对于财政资金的需求相应增加。在财政竞争的压力以及中央集中税权的现实条件约束下,地方政府将通过非税收入来平衡收支,这使得非税收入在地方政府收入体系中的地位由“税收补充”演变成重要的财力资源。从世界各主要发达国家的实践情况来看,非税收入占其政府收入的比重一般不高于20%[4],而我国全口径的非税收入规模则长期占据地方政府收入的“半壁江山”。 Wingast(1995)认为,地方政府财政预算硬约束是维护市场联邦主义所需要满足的条件之一。财政预算硬约束将促使地方政府量入为出,自觉约束自己的收支行为,提高财政资金的使用效率。[5]然而,从预算管理的角度来看,我国大量的地方政府非税收入长期游离于预算之外或是纳入约束力较弱的基金预算。这就意味着地方政府预算约束的相对软化,在财政竞争的背景下通常表现为财政收支的扩张。一方面,非税收入规模的迅速扩大意味着地方政府更多地向市场伸出“攫取之手”,这无疑将增加企业和个人的负担,抑制市场活力;另一方面,为了实现短期内拉动经济增长的目标,地方政府倾向于投资或者发展“价高利大”产业,如机械、钢铁、化工、能源等,容易导致过度投资和重复建设,造成各地产业结构趋同、产能过剩。这不利于地区间的分工协作、互助发展,并将在一定程度上加剧我国产业结构优化升级的难度。以上两个方面将直接导致政府与市场边界的模糊化,不利于发挥市场在资源配置中的决定性作用,从而对经济的长期增长带来负面影响。 综上分析,可以发现我国非税收入及非税竞争对经济增长的影响链条是复杂的、间接的。一方面非税收入的征收将影响经济主体的行为,另一方面非税收入的支出又可能对国民经济施加显著的影响。从作用效果上来看,非税收入及其竞争既可能促进经济发展,也可能产生负面效应,而且预算内非税收入及其竞争对于经济增长的负面作用正日益凸显。因此,从维护经济增长潜力的角度看,如何更好地减少预算内非税收入及其竞争的负面效应是未来非税收入改革的重要内容。 [1]苏明.中国地方政府税权划分[J].涉外税务,2000,(5). [2]田志刚,高琳,毛翠英.我国税收与经济增长研究[J].市场周刊,2004,(4). [2]吴金光.我国政府非税收入管理立法探讨[J].财会月刊,2012,(9). [4]谭陕军.政府非税收入管理的新模式研究[J].中国证券期货,2012,(4). [5]张振玉.政府非税收入管理问题及对策[J].河北学刊,2012,(3).3.缓冲改革的阻力,促进财政改革的逐步深入

三、地方政府非税收入及其竞争对于经济增长的负效应分析

1.生产要素流动机制受到制约,不利于资源的有效配置

2.冲击税收主体地位,削弱中央宏观调控的能力

3.软化财政预算约束,模糊政府与市场边界

四、结语