流动儿童心理弹性与心理幸福感的关系研究

2014-12-13林良章朱添荣刘燕蓓王雅玲

林良章,朱添荣,刘燕蓓,詹 薇,王雅玲

(福建师范大学福清分校 教育学院,福建 福清 350300)

1 引言

近年来,随着农民工人口迁移呈现“家庭化”趋势,城市流动儿童数量也急剧上升,流动儿童作为城市的特殊群体,其心理健康状况令人担忧,这已成为政府和社会关注的焦点。意志品质是衡量流动儿童心理健康水平的一个重要指标,而心理弹性是意志品质的重要标志。心理弹性是个体在面对挫折和困难时,采取积极应对的方式克服困难、使个体迅速恢复并适应的过程[1]。克服困难的过程既是个体成长的过程,同时也是个体自我实现的过程;心理幸福感认为幸福并不只是情感上的体验,而更应该关注个人潜能的实现[2]。可见,心理弹性和心理幸福感存在一定的关系。

目前,对流动儿童的研究角度趋向多样化,对流动儿童在社会适应、角色认同、自尊、家庭教育等方面的研究较多,而对流动儿童心理弹性和心理幸福感的关系研究较少。大部分对心理弹性的研究多采用因素型研究。王丽梅将保护性因素总结为积极的内在品质、能力与自我观念,外在的家庭和社会因素,良好的学校氛围,亚团体中的行为规范等[3]。本研究将对流动儿童心理弹性与心理幸福感的关系进行深入探究,旨在探讨流动儿童的心理弹性与心理幸福感是否存在显著相关及心理弹性对心理幸福感是否起预测作用,从而为提高流动儿童的心理健康水平提供依据,促进流动儿童健康全面成长。

2 研究对象与方法

2.1 研究对象

以班级为单位,随机选取厦门市外来员工子弟学校四年级、六年级以及初一共10个班的流动儿童作为研究对象,共发放问卷500份,收回有效问卷456份,其中,男生220人,女生236人。

2.2 测量工具

2.2.1 心理弹性量表

心理弹性量表采用李海垒等人修订的《青少年心理弹性量表(HKRA)》,该量表共有51个题目,采用“1~4”四级计分。得分越高,表明心理弹性越好,该量表包括教师关怀、亲戚关怀、家庭平等与自主、社会能力、自我觉察、学校社会积极参与、同伴高期望值、同伴亲密关系、问题解决与自我效能、家庭高期望值、目标与志向共11个维度,该量表各维度同质性信度为0.62~0.85,且结构效度理想,效标关联效度也达到理想水平,且它既测量外部保护因素,也测量心理弹性特质[4]。

2.2.2 心理幸福感量表

心理幸福感量表采用Ryff编制的《心理幸福感量表》,该量表有3个版本,本研究采用的是由54个项目组成的版本,包括自主性、环境掌握、个人成长、与他人的积极关系、生活目的、自我接纳六个维度,总量表的信度系数为0.93,该量表采用6点计分。得分越高,说明心理幸福感越强。

2.3 施测及统计方法

2.3.1 施测方法

将两个量表编排于同一份问卷上,每个量表前均附有指导语。在班主任的协助下,由主试者发放问卷,施测前稍加解释,30分钟后当场回收问卷。

2.3.2 统计方法

采用SPSS16.0进行数据统计分析。

3 研究结果

3.1 流动儿童心理弹性和心理幸福感在人口学变量上的差异

3.1.1 流动儿童心理弹性和心理幸福感在性别上的差异

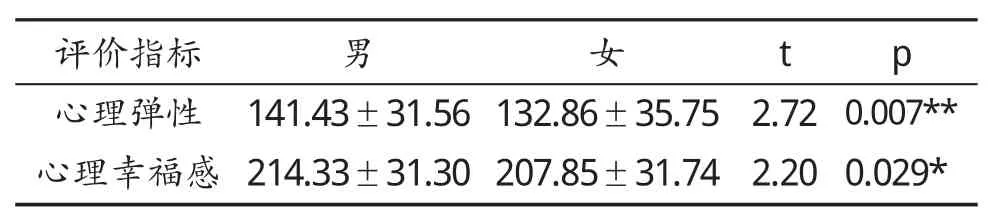

采用独立样本T检验研究不同性别的流动儿童在心理弹性及心理幸福感上是否存在差异,结果见表1。结果表明,流动儿童心理弹性和心理幸福感在性别上均存在显著的差异,具体表现在男生的心理弹性及心理幸福感显著高于女生。

表1 流动儿童心理弹性和心理幸福感的性别差异T检验

3.1.2 流动儿童心理弹性和心理幸福感在户籍所在地上的差异

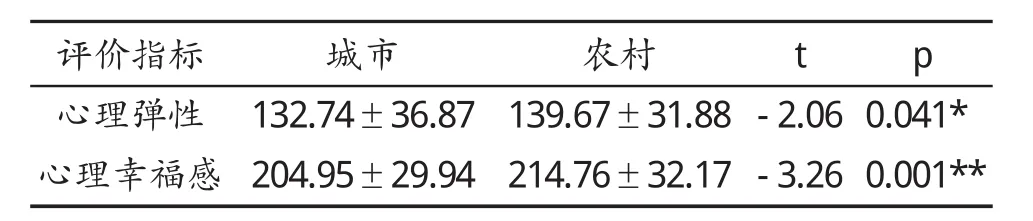

采用独立样本T检验分析来自城市和农村的流动儿童在心理弹性及心理幸福感上是否存在差异,结果见表2。结果表明,来自农村的流动儿童的心理弹性和心理幸福感均显著高于城市的流动儿童。

表2 流动儿童心理弹性和心理幸福感的户籍所在地差异T检验

3.1.3 流动儿童心理弹性和心理幸福感在独生子女与非独生子女上的差异

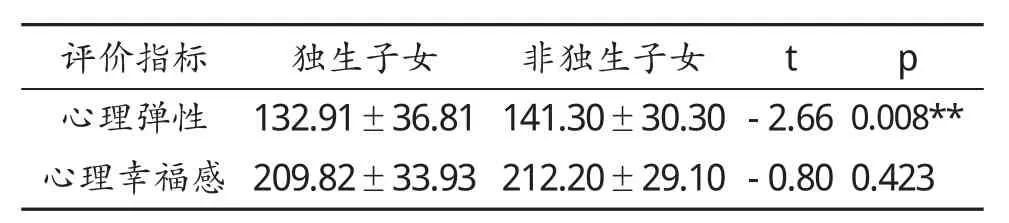

采用独立样本T检验研究独生子女与非独生子女的流动儿童在心理弹性及心理幸福感上是否存在差异,结果见表3。从结果发现,独生子女与非独生子女在流动儿童心理弹性上存在显著差异,具体差异表现在非独生子女的心理弹性显著高于独生子女,在心理幸福感上则差异不显著。

表3 流动儿童心理弹性和心理幸福感的独生子女与非独生子女差异T检验

3.1.4 流动儿童心理弹性和心理幸福感在年级上的差异

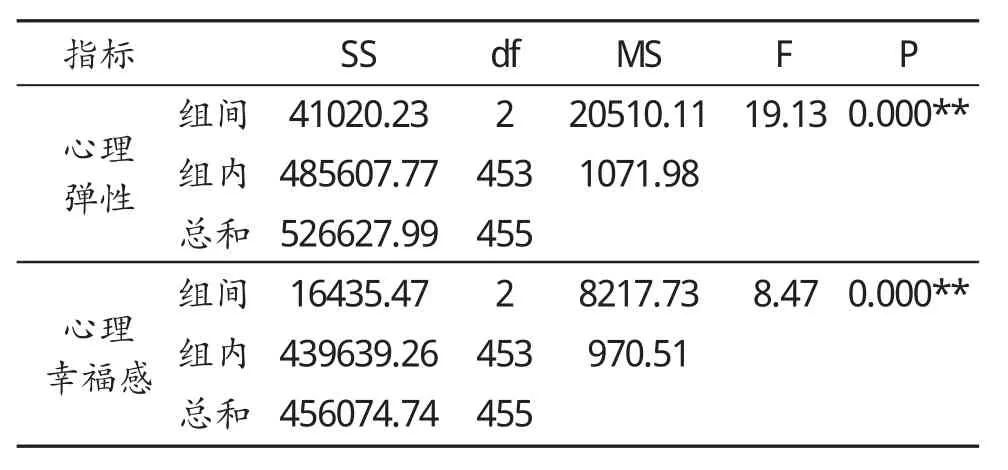

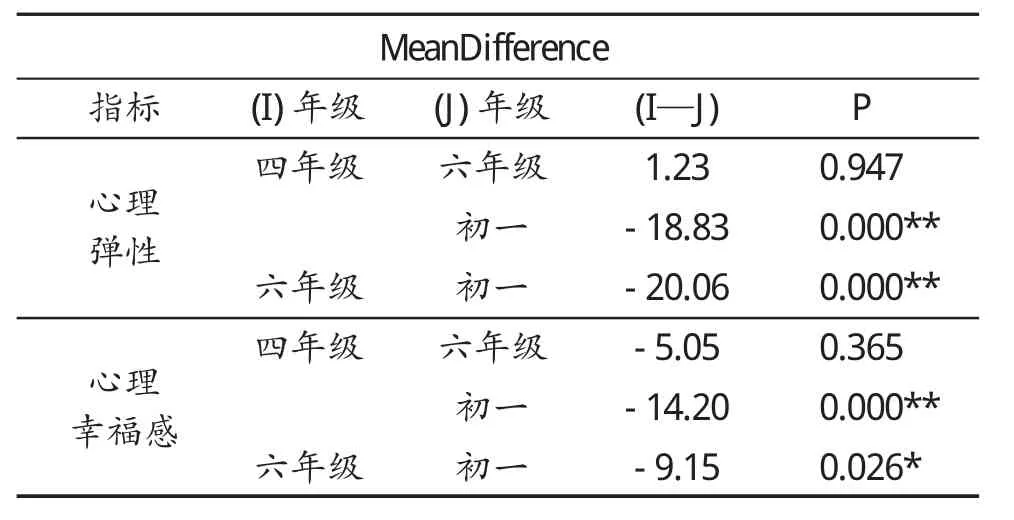

采用方差分析研究不同年级的流动儿童在心理弹性和心理幸福感上是否存在显著差异,结果见表4、表5。结果表明,四年级与六年级的流动儿童在心理弹性与心理幸福感上均不存在显著差异,四年级与初一流动儿童在心理弹性与心理幸福感上均差异显著,六年级与初一流动儿童在心理弹性与心理幸福感上也存在显著差异,且四年级、六年级的心理弹性及心理幸福感得分均低于初一年级。

表4 流动儿童心理弹性和心理幸福感年级差异的方差分析

表5 流动儿童心理弹性和心理幸福感年级差异的事后多重比较

3.2 流动儿童心理弹性和心理幸福感各维度间的相关分析

采用Pearson积差相关分析的统计方法,对流动儿童心理弹性各维度及心理幸福感各维度之间的相关关系进行分析,结果见表6。由表6可以看出,心理弹性及其各维度与心理幸福感及其各维度存在非常显著的正相关。家庭平等与自主和心理幸福感、环境掌握均存在高相关,和与他人的积极关系相关度也较高;社会能力与环境掌握、心理幸福感存在高相关,与生活目的、自我接纳、与他人积极关系存在较高的正相关;自我觉察与环境掌握、自我接纳显著相关;学校社会积极参与与环境掌握、自我接纳相比其他维度相关度较高;同伴高期望值与自主性、环境掌握等6个维度都存在不同程度的正相关;同伴亲密关系与环境掌握、与他人积极关系、心理幸福感存在中等程度的正相关;问题解决与自我效能同心理幸福感存在高相关;家庭高期望值与环境掌握、与他人积极关系、生活目的、心理幸福感均存在显著高相关;目标与志向同环境掌握、自我接纳、心理幸福感存在高相关。教师关怀与环境掌握、与他人积极关系、自我接纳及心理幸福感存在较高程度的正相关。心理弹性与环境掌握相关度最高,与自我接纳、与他人的积极关系及心理幸福感也存在不同程度的正相关。

表6 流动儿童心理弹性和心理幸福感各维度间的相关分析

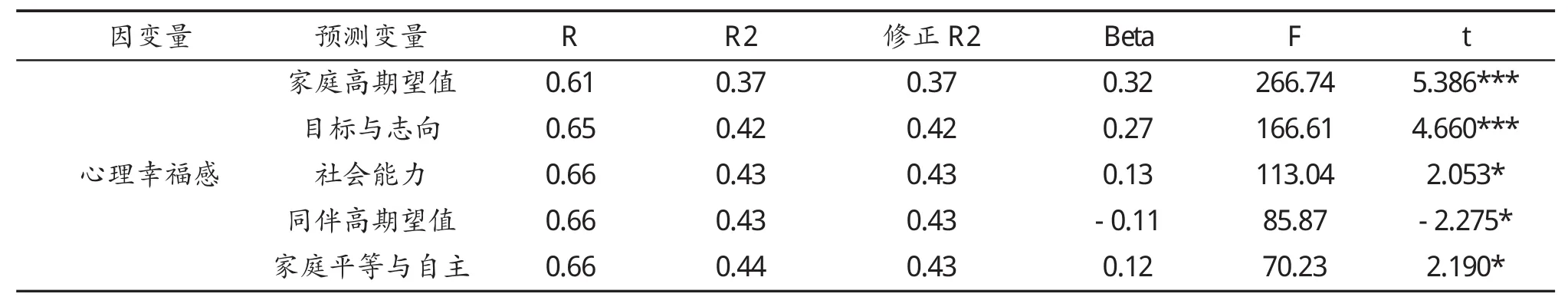

3.3 流动儿童心理弹性对心理幸福感的回归分析

将心理弹性各维度作为自变量,心理幸福感作为因变量,采用逐步多元回归分析的统计方法,进一步研究心理弹性各维度对心理幸福感的预测情况,结果见表7。结果表明,家庭高期望值、目标与志向、社会能力、同伴高期望值、家庭平等与自主5个维度依次进入回归方程。对心理幸福感而言,这5个维度能预测其43.2%的变异量,其中家庭高期望值的贡献率最大,其标准化回归系数为0.32。其次为目标与志向,其标准化回归系数为0.27。

表7 流动儿童心理弹性对心理幸福感的逐步多元回归分析

4 讨论

本研究结果显示,不同性别流动儿童在心理弹性、心理幸福感方面存在显著差异,且在这两项上男生的得分显著高于女生,这与以往的一些研究结果相一致,如,Ryff在年龄和性别对心理幸福感的影响研究中发现,不同年龄和性别之间的心理幸福感有一定的差异[5]。梁嘉峰的实验研究结果也认为不同性别的被试在心理弹性上表现出显著差异[6]。应湘对于外来务工子女心理弹性的调查研究发现,男性往往有更高的心理弹性[7]。这可能是因为男流动儿童所感受到的亲戚关怀、在家庭感受到的平等自主程度以及社会的适应能力都比女生来得强,男生在社会上往往扮演着不同的角色,因而他们的自我觉察能力、父母对他们期望值及他们所定的目标一般情况下都比女生高,所以,男生心理弹性程度往往高于女生,而心理幸福感关乎到个人的自我实现,所以男生的心理幸福感高于女生。本研究还表明,来自农村的流动儿童的心理弹性和心理幸福感均显著高于城市的流动儿童。这可能是因为来自农村的流动儿童家庭大都比城市流动儿童贫困,因此他们一般比较独立自强、敏感、自我觉察力强,把希望寄托在读书上,期望通过勤奋学习能够摆脱贫穷、遇到问题能独立解决,不像城市孩子常常要依赖父母,农村流动儿童的父母对孩子也寄予厚望,希望孩子在学习上不落后于城市的孩子,所以农村流动儿童的志向比城市流动儿童更远大,其生活目的也较明确。本研究还显示,是否为独生子女在流动儿童心理弹性上也存在显著差异,具体差异表现在非独生子女的心理弹性显著高于独生子女,在心理幸福感上则不存在显著差异。这一结果也与前人研究相似,如应湘在研究中发现独生子女的心理弹性显著偏低[7]。这可能是因为独生子女在家往往较受父母的宠爱,经不起挫折的考验,非独生子女通常要与兄弟姐妹分享父母的疼爱,心理承受力较强,所以独生子女心理弹性得分低于非独生子女。研究还表明,在年级上,四年级与六年级的流动儿童在心理弹性与心理幸福感上均不存在显著差异,初一流动儿童分别与四年级、六年级流动儿童在心理弹性与心理幸福感上存在显著差异。这可能是因为四年级与六年级虽然相差2个年级但都属于小学,小学学习压力相对较小、目标指向也不够明确,社会适应能力也较弱,所以初一年级流动儿童在心理弹性与心理幸福感上高于四年级、六年级流动儿童。

心理弹性与心理幸福感的相关分析显示,流动儿童心理弹性及其各维度与心理幸福感及其各维度存在非常显著的正相关,说明心理弹性越强则心理幸福感就越强,与前人研究相一致。环境掌握与心理弹性相关度最高,达到0.62,这表明心理弹性越强对环境掌握能力也就越强。家庭高期望值与心理幸福感也存在高相关。进一步回归分析也显示,家庭高期望值对心理幸福感有显著的预测作用。这种情况可能是因为家长对孩子越是寄予厚望,越能增强孩子的自信心及自我效能感,从而心理幸福感也比家庭低期望值的孩子更高。同时,目标与志向对心理幸福感也具有一定的预测作用。心理幸福感强调个人潜能的自我实现,这与目标与志向的预测作用高度相似,所以目标与志向对心理幸福感具有预测作用。心理弹性对心理幸福感具有显著的预测作用,因此增强流动儿童心理弹性有助于其心理幸福感的提升,这为提升流动儿童的心理健康水平提供了依据。

5 结论

本研究通过分析人口学变量对流动儿童心理弹性及心理幸福感的影响,考察心理弹性与心理幸福感的相关程度及探讨前者对后者是否有预测作用。结论如下:

(1)流动儿童心理弹性在性别、户籍所在地、是否是独生子女、年级上差异显著,具体表现为:男生高于女生,农村高于城市,非独生子女高于独生子女,初一年级高于小学四、六年级。

(2)流动儿童心理幸福感在性别、户籍所在地、年级上差异显著,在是否是独生子女上差异不显著,具体表现与心理弹性类似。

(3)流动儿童心理弹性与心理幸福感存在极其显著的正相关。

(4)流动儿童心理弹性中的家庭高期望值这一维度对心理幸福感具有显著的预测作用,目标与志向、社会能力、同伴高期望值、家庭平等与自主对心理幸福感具有一定的预测作用。