“辰”字文化信息考辩

2014-12-05宋泽计

宋泽计

(怀化学院沅水流域文学与文化研究中心,湖南 怀化418000;会同县炎帝文化研究所,湖南 会同418300)

《左传·昭公七年》载:“公曰:多语寡人辰而莫同,何谓辰?”沈括在《梦溪笔谈》卷七中也说:“事以辰名者为多。”张闻玉从天文学的角度写了一篇《释‘辰’》的文章,他在文中指出:“阅读古代典籍,经常会遇到一个 ‘辰’字。此字的含义涉及先民的农耕生活及天文史知识,在远古的社会中确曾起过重要作用。……正确考释 ‘辰’的意义,有助于华夏民族上古社会生活的研究,有助于中国古代天文学史的研究。”[1]55可见,从春秋时代以来,人们对于“辰”字的内涵一直就十分关注,我们有必要对它的含义和其背后隐藏的文化信息进行一番考辩。

一、辰字的音、形、义问题

汉字是从图画文字演变而来的,是生产力发展到一定时期的产物,是在一定的历史文化背景下产生的。汉字的产生、发展、演变及其自身构成的各个方面,无不与一定时代人们的观念意识及社会文化背景相联系。由于汉字的独有特性,每个汉字都体现了其发生时代华夏先民对客观世界的观察和文化心理、认知模式,蕴含着丰富的中华文化信息。这些信息,既隐含于字的读音当中,也隐含于字的形体和意义之中[2]。

关于“辰”字的读音、意义、及形体构造,历来就有较多争论。读音方面,普通话读作“chén”,而会同话、辰溪话却读作“shén”,两者就有着比较明显的差异。至于意义和形体构造方面,则更是聚讼纷纭,成为了众多文字学家期望得到正确解释的对象。

许慎、徐锴、段玉裁认为辰像草木之芒初出曲卷之状[3],朱骏声认为是女子“有身”之形[4],林义光《文源》认为金文辰字“实(唇)之古文,象上下 及齿形”,方氵睿益认为“象龙之首足鳞甲形”[5]17。甲骨文出土后,文字学家又依据辰字的甲骨文形体作了许多解释。叶玉森认为辰字是“手撼崖石会意为振动,即古振字”[6]33,商承祚从之;屈万里认为是双手推石之义,“当是最早之耨字”[7]245;郭沫若认为“辰实古之耕器,其作贝 形者,盖蜃器也;《淮南子· 论训》:‘古者剡耜而耕,摩蜃而耨。’其作磬折形者,则为石器也”[8],夏渌、邹晓丽从郭氏之说,夏氏认为辰是“蜃器、石锄的象形”[9]359,邹氏更是认为“郭沫若之说精妙。……考古发掘及古文字都证实郭说正确[10]228;顾铁僧、杨树达认为“辰即蜃之本字”[11]79,王宁持同样观点,认为“蜃在商代金文里写作突出它软体虫形及脚的特征,甲骨文形作则是描绘它的外壳了。……甲骨文的这个字形后来演变为干支字 ‘辰’,蚌名才加 ‘虫’变成了 ‘蜃’,以示区别”[12]117;徐中舒认为“辰之本义为蚌镰,其得名乃由于蜃,后世遂更因辰作蜃字”[13]1590;康殷则认为辰字“如蛴螬地蚕豆(天蛾幼虫)等鳞翅目的昆虫——害虫之形”[14];何金松认为辰字是“两手持石器表示掘地劳作,是振的先造字,义为 ‘整治(土地)’”[15]246;叶昌元认为“辰字上面有三角形的头,尾部弯曲,当为犁铧之形”[16]301。

那么,“辰”字的形体构造到底要表达怎样的意义呢?它又蕴涵了哪些文化信息?这必须结合它的读音和构形意图才能够解答。笔者研究发现,汉语语词的音义结合是有逻辑、有规律的,而汉字的形体构造就建立在汉字音义结合的逻辑、规律之上。基于这一发现,我们提出了“汉语音本义原理”、“汉字形本义原理”[17],并得到了著名学者李学勤、王宇信、王震中等教授的高度肯定。

汉语音本义原理认为,只要上古读音属于同一音系的汉字,它们所包含的音本义(也可称作语源义)就一定相同。如“人”、“刃”、“饪”、“稔”、“仁”、“仞”等字,它们同属于“ren”一音系,那么,它们就包含了完全相同的音本义——“熟的”、“柔韧的”。“人”是指身体发育成熟且柔韧性良好的成年人;“刃”是指刀剑等用柔韧的熟铁所打造的部位;“饪”是指柔韧当不糜烂的熟食;“稔”是指成熟的粮食作物;“仁”即指成年人柔软的心肠,也被用来比喻果实成熟后柔软的果肉;“仞”是指柔韧性良好的成年人的身体高度。等等,此不赘述。

王宇信教授认为:“当今地道的会同话,堪称‘上古汉语的活化石’。”[18]会同话不仅字音古老,而且还保留了很多殷商时期的语词含义和用字方法。“辰”字会同话读作“shén”,与申、身、神、蜃、肾、唇(会同话读shén)、深、参、渗、莘、森(会同话读shēn)等字同属于“shen”一音系。根据汉语音本义原理,我们可以推知这些汉字应该具有相同的语源义。汉语音本义原理认为,“shen”音一系语词的语源义包含了“大的”、“隐匿的”两个要素。也就是说,只要上古先民心目中具有上述两个特点的事物、现象或行为,都可以归入到“shen”这一音系。

又如“蜃”字,在古代主要有两个含义,最初是指一种隐匿在河塘淤泥当中的大蚌,后来又被借用指需要长时间隐匿冬眠的大蟒蛇。

《国语·晋语》注:“小曰蛤,大曰蜃,皆介物,蚌类也。”《周礼·天官·鳖人》:“以时箝鱼鳖龟蜃凡 物。”郑玄注:“蜃,大蛤。”物,即埋藏在淤泥中的生物,大蛤隐匿在淤泥里,体型又比一般的蚌类要大得多,所以得名为“蜃”。《本草纲目·鳞部·蛟龙》:“蛟之属有蜃,其状亦似蛇而大,……能吁气成楼台城郭之状。”蛟,从其音义来看,应该是指通过缠绕来绞杀猎物的蟒蛇。蟒蛇形体很大,又需要长时间隐匿冬眠,因而也可以称为“shèn”,写作“蜃”。

图1 原始人模拟图(左)及原始兽皮服饰(右)

《古史考》载:“太古之初,……山居则食鸟兽,衣其羽皮,饮血茹毛。”我们认为,在远古时期,华夏先民已经学会用兽皮制衣御寒。人们甚至在大块的兽皮中间划割出一个让头可以穿过的口子,一件简单的衣服就制作完成了。从颈部到两胯之间的躯体部分,恰好被这种简单的兽皮衣服所覆盖,这正是古人所讲的“身”。《论语·乡党》:“必有寝衣,长一身有半。”一身,即指从颈至两胯间,今所谓上半身[26]477。相对于头和四肢而言,从颈部到两胯间的躯体部分,形状粗大,正好又隐匿在原始的兽皮衣服之中(如图1),这与“shen”一音系的音本义要求刚刚吻合,古人于是便将它称作了“身”。

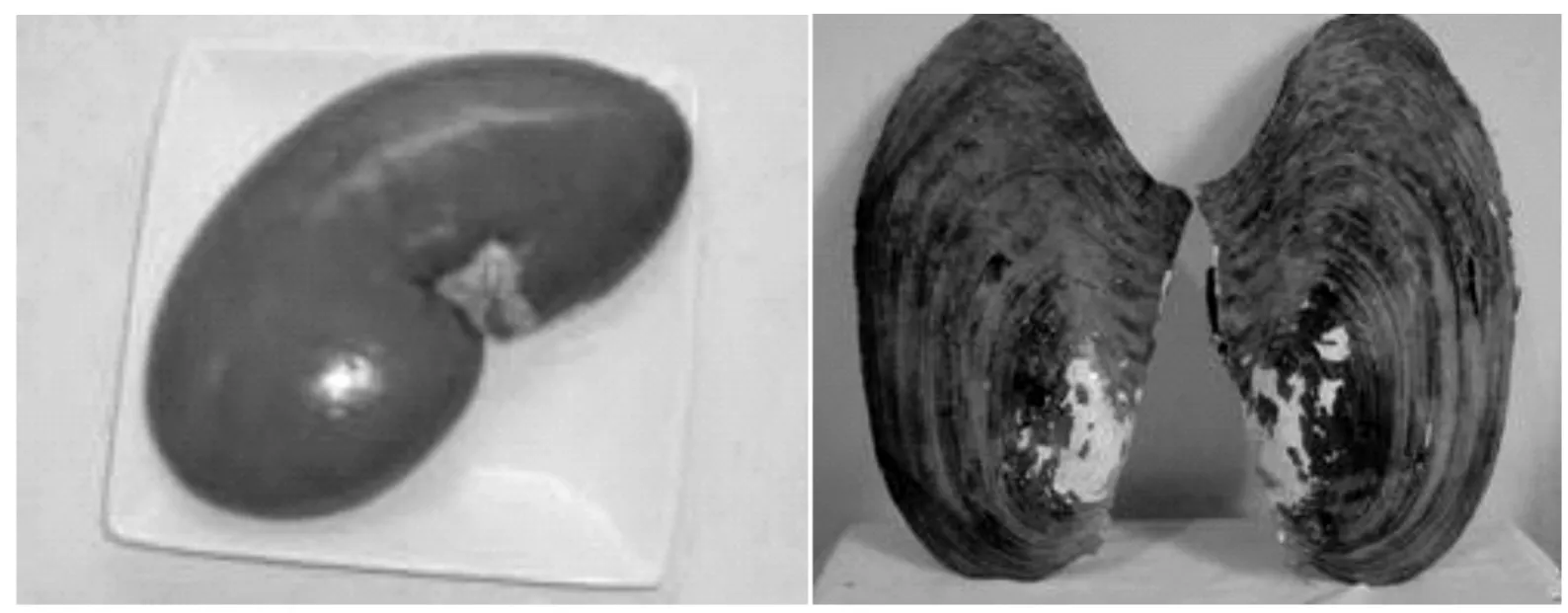

图2 肾脏(左)与蜃(右)

图3 蜃

从以上分析可知,辰字最初应该是一个独体象形字,其古音与会同话、辰溪话所读相似,即“蜃”字的初文。蜃肉伸出蜃壳运动之状以及煮熟的大蚌与十分相似(如图3),可见王宁先生对于“辰”字甲骨文、金文的分析至确无疑。徐复先生曾经指出,汉字的音形义与文化蕴涵的研究,不仅需要比较扎实的语言文字学功底,而且必须具备深厚的文化史素养;不仅需要敏锐的洞察力和良好的理论思辨,而且需要缜密的训诂方法和严谨的治学态度[27]。从“辰”字音形义的考证来看,这一观点是值得文字学者奉为圭臬的。

从“辰”字的构形与音义结合的背景可知,华夏先民的确是在长期“仰观天象”、“俯察地理”的过程中,普遍地将逻辑思维的成果赋予了每一个汉语语词音与义的对接确立之中。

二、辰与采集、渔猎文明

人类从蒙昧走向文明,从人与自然环境的关系而言,大体经历了三个发展阶段。第一阶段属于山林时期,人们主要依赖于山林采集和狩猎为生,大约相当于旧石器时代;第二阶段为山前时期,是从高级采集经济向农业文明迈进的过渡时期,也即相当于旧石器向新石器过渡的时代;第三阶段为河谷阶地时期,农业、畜牧业并行发展,出现了较大的氏族部落,大约相当于新石器时代[28]36。

《韩非子·五蠹》记载:“上古之世……民食果

(luǒ) 蛤,腥臊恶臭而伤害腹胃,民多疾病。”《绎史》引《古史考》云:“太古之初,……近水则食鱼鳖螺蛤,未有火化。”典籍所言的以鱼鳖螺蛤为食的上古之世、太古之初,应该正处在石兴邦先生所讲的山林时期和山前时期,也即旧石器时代、以及旧石器向新石器过渡的那个时代。

在采集、渔猎经济为主的山林时期及山前时期,原始人类靠山吃山、傍水吃水,他们大多生活在溪河、湖海附近的山坡或台地。这样既方便获取野兽、鱼鳖、蚌蛤和野果等食物果腹充饥,又利于生存安全需要和生活用水需要。在这些食物当中,蚌蛤类食物就占据着非常重要的位置。十九世纪末以来,中国考古界开始重视对以包含大量人类食余弃置的贝壳为主要特征的原始贝丘遗存的发掘和研究,全国发现了数量惊人的贝丘遗址。如广东高明贝丘遗址、胶东半岛贝丘遗址、云南大理贝丘遗址、湖南高庙文化贝丘遗址、辽宁小珠山贝丘遗址、江西洋坪贝丘遗址、江苏距山贝丘遗址等等。据《辰溪松溪口贝丘遗址发掘简报》称,在五溪流域腹地湖南辰溪松溪口也发现了距今7400~6600年、面积较大的贝丘遗址[29]。

那么,先民是如何获取隐匿在淤泥当中的蚌蛤类生物呢?这可以从生活的实际情况以及古文字来进行探析。从生活的实际情况看,有过抓取这些生物经历的人都知道,在不借助其他工具时,要想得到这些动物,首先就是要靠双脚在泥中踩踏、选取,当感觉到所“踩”的东西是蚌、鳖类动物后,再用手去泥中抓取。在远古时代,因为条件所限制,先民们最容易获取的水产物,大多就是泥沼中的龟鳖、蚌蛤、鱼鳅、黄鳝等等,这一情况已经被大量出土的贝丘遗址所证实。从古文字方面来看,甲骨文中有一字写作等形,我们认为其实是一个人用足部获取食物行为的字体。此字足部的即后世的(手)字倒置转之形。这个字在金文中写作(蔡太师鼎)、(蔡侯钟)等形,一些文字学家认为即“蔡”字的初文。字明显是一个强调了人体之脚具有手之功能的字体,在金文中又可通假为“蔡”字,我们推测,此字当即后世的“踩”字初文、本字。《楚南苗志》卷五记载:“每当五六月间,男女赴地除草,日午炎热之际,则令妇女解衣赴水,负篓于肩,扶杖至水深处,以足探螺蛳所在,即以足趾拾取,携归去壳煮之,加酸碱烹饪,以为美肴。”[30]182“踩”,最初应当就是指先民用脚的触觉在泥中“选取”蚌蛤、螺蛳、鳅鱼等动物的动作。

众所周知,古老的地名也包含了丰富的文化信息。湖南辰溪古称“辰陵”,《说文解字》说:“陵,大阜也。”换成今天的话讲,大阜即圆圆的大山丘。由此可见,所谓“辰陵”,其实就是指由蚌蛤等硬壳堆起来的像大山丘的东西而已,日本考古界称之为“贝冢”,中国考古界称之为“贝丘”。“辰陵”的得名,已为辰溪松溪口贝丘遗址考古发掘所证实。

三、辰与上古农耕文明的起源

一般而言,采集、渔猎的生活有很强的随意性,比农耕省力轻松得多。如果野生的动植物能够满足人们生活的需要,农业是不会发生的[31]99。可见,原始农业是在人口不断增长的压力下发生的。在原始农业发轫之初,生产力还极其低下,生产方式也十分落后。先民使用的生产工具简单粗陋,他们不过就是折断树枝用以刺土,磨砺蚌壳用来除草和收割作物[32]。

《尔雅翼·释鱼四》:“蜃,上古之世,剡耜而耕,摩蜃而耨,摩其 使利,以去苗秽。”李海霞《汉语动物命名考释》:“蜃是大蛤,远古用其壳来耕地。”[33]669前文分析过,“辰”是“蜃”的初文、本字,蜃壳在刀耕火种的初级农业时代被先民用于除草、收割和局部地粉碎土壤,因此从“辰”构作的早期汉字,很多就与农业有关。

农业文明的兴起促进了部落社会的完善和迈向国家社会的进程。部落的不断扩大和完善,催生了有明显地域特色的文化中心。著名学者张光直认为,中国比较古老的文化中心有三处:一是包括四川、湖南、贵州等在内的华南地区①;二是黄河中游的华北地区;三是江淮流域的东海岸地区。尚民杰认为,中国农业起源发生于距今1万年左右的新石器时代初期[38]。丁 颖[39]、柳 子明[40]、渡部忠世[41]等知名学者提出了稻作文化是在华南地区起源并呈放射状传播的观点。华南地区发现了距今9000多年以上有稻作遗存的遗址就有江西万年仙人洞遗址、湖南澧县彭头山遗址、湖南道县玉蟾岩遗址等等。华南地区的这些遗址大多在山上,而华北地区、东海岸地区的早期遗址则基本处在山坡及水边平地,正好反映了中国农耕文化由山前时期向河谷阶地时期的演变。吴汝祚分析了华北地区大量的考古发掘材料,认为这一地区的农业生产,以磁山、裴李岗和老官台等文化为最早,距今有8000年左右,当时已经进入到耜(锄)耕农业阶段[42]。通过对比分析,我们就可以推知华南地区是中国农业最早的发祥地,而华北地区与东海岸地区的农耕文化,则比较可能分别自华南发展而来[43]99-103。

《淮南子·修务训》说:上古之世“民茹草饮水,采树木之实,食蠃 之肉,时多疾病毒伤之害,于是神农乃始教民播种五谷。”《越绝书》又记载:“舜死苍梧,象为之耕;禹葬会稽,鸟为之田(耘)。”所谓“象耕鸟田”,“就是大象、雁鹄等动物践踏觅食之后,不经任何整地,而直接用来种植的农田”,“大量材料表明,牛田可能是一种分布更为广泛的动物踩踏农业”,“根据上述分析:农业(至少是稻作农业)可能起源于江河沼泽一带。这个结论得到了考古学和文献学上的印证”[44]。据研究,武陵山至武当山一线的东部山区,是中国古人类及古文化由中国西南地区向黄河流域及北方地区迁徙、传播的通道[45]。典籍记载的“苍梧”和武陵山区即位于华南地区这一重要的文化传播通道范围之内,而湖南五溪流域正处于云贵高原东部边沿、武陵山区腹地,该地区山峦叠嶂,河汊纵横,分布着很多沼泽湿地,这既适于山林时期原始人的生息繁衍,又非常利于山前时期人们的生产生活。“更新世末期,冰河首先在华南消融。华南地区旧石器时代各个时期文化的连续性和继承性,以及该地区全新世早期较好的自然条件,都为原始农业和家畜饲养业的产生提供了比其他地区较优越的条件”,“这就是说,华南地区在陶器出现前农业和饲养业已经产生,新石器时代就已开始”[46]234。诚如刘先生所分析,华南地区曾气候温湿,野生动植物资源十分丰富,生活在这片区域的人们逐步尝试将一些野生植物的籽实采集留存用于播种,因而孕育了湖南会同神农炎帝尝百草、植五谷的动人传说,迎来了中华民族农耕文明的曙光。

在上述华南地区几个早期的遗址中,出土了不少遗物。出土遗物很少精致的磨制石器,但蜃器及动物骨骸数量却十分可观。表明这一时期的人们,虽然有了初级的火耕水种的农业,但生活方式还是以采集和渔猎为主。原始农业是从妇女采集植物的经济活动发展起来的,先民将食余弃置的大蚌壳制作成割草、割穗的蜃器,正是初级农业时期人们收割谷物和除草的最主要工具。因此,辰(蜃)也成为了华夏先民从采集、渔猎文明进入农耕文明的最好见证。

《说文·十四下》辱字下:“辰者,农之时也,故房星为辰,田候也。”先民通过长期观察后发现,星象变化、时令转变、植物生长等都有很强的规律性,于是,他们观象授时,又将可以通过星象纪叙时节、规定农事的北斗星、东方苍龙七宿中的房宿、心宿大火星等都称作“辰”[47],也将一年中开始除草、播种的农历三月也称作了“辰”。因为中国以农立国,农时的观念深入人心,“辰”字又被用于表述特定的时辰、时间段。

四、结语

汉语语词的音义结合有着内在的规律,因而具备逻辑性和可论证性。汉语语词的确立,是建立在所有事物都可以根据其本身具有的显性的特征进行分类之基础上的。因此,作为汉语语词可视符号系统的汉字,能够表现华夏先民在特定历史时期的认知模式和思维模式,能够彰显华夏先民在特定历史时期的生活方式和文化心理。

陆宗达曾经指出:“语言是属于社会现象之列的,词和词义的发展都是和人类的社会生活密切联系着的。因此,了解一个词的意义和词义的发展变化,不仅要考虑到它的形体和声音,而且还要对与这个词有关的人类社会生活情况有所了解。”[48]150事实上,每个汉字都是一个信息库,是一个文化活化石,它们涉及了自然、社会生活、宗教艺术以及思维科学的方方面面,袒呈出华夏先民的文化心理,有着巨大的文化容量。所有的汉字组合在一起,就是一部大中华百科全书,如此信息丰富的文字,应该是世界上其他种类的文字都无法比拟和企及的。然而,如果我们脱离了古人造字的理据,脱离了汉语音义同源的规律,脱离了自然和社会生活的常识,那么,对汉字文化信息的挖掘就永远也不可能做到。

“汉字是中国文化的脊梁”[49]99,陈寅恪曾说:“凡解释一字即是作一部文化史”[50]202。我们通过对辰字音形义的解析和其深层文化内涵的揭示,证明帕默尔、陈寅恪的说法是毫不夸张的。辰字的音、形、义及其词义的延伸、发展,无不与华夏先民的认知模式、文化心理及文化背景密切相关。由此延伸开去,每个汉字的情况也莫不如是。要想挺起中华民族的脊梁,我们必须拥有高度的文化自信。中华文化是我们民族的灵魂,而汉字又是中华文化的脊梁,学习好汉字的音形义,理解好汉字的文化内涵,应该是我们每一个华夏儿女最起码的要求。

注释:

①张光直,彭适凡,丘立成,许进雄等学者持此观点。

[1]张闻玉.古代天文历法论集[M].贵阳:贵州人民出版社,1995.

[2]苏新春.汉字文化引论[M].南宁:广西教育出版社,1996.

[3]段玉裁.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1985.

[4]朱骏声.说文通训定声[M].北京:中华书局,1984.

[5]方氵睿益.缀遗斋彝器款识考释[M].上海:商务印书馆,1935.

[6]叶玉森.殷墟书契前编集释[M].上海:上海大东书局,,1933.

[7]何金松.汉字形义考源[M].武汉:武汉出版社,1996.

[8]郭沫若.甲骨文字研究·释干支[M].北京:人民出版社,1952.

[9]夏渌.评康殷文字学[M].武汉:武汉大学出版社,1991.

[10]邹晓丽.基础汉字形义释源(修订本)[M].北京:中华书局,2007.

[11]杨树达.积微居小学述林全编[M].上海:上海古籍出版社,2007.

[12]王宁.谢栋元.刘方.说文解字与中国古代文化[M].沈阳:辽宁人民出版社,2000.

[13]徐中舒.甲骨文字典[M].成都:四川辞书出版社,2006.

[14]康殷.文字源流浅说[M].北京:荣宝斋出版社,1979.

[15]何金松.汉字形义考源[M].武汉:武汉出版社,1996.

[16]叶昌元.字理:汉字部件通解[M].北京:东方出版社,2008.

[17]宋泽计.杨汉立.会同话与简易汉字学[M].北京:中国社会科学出版社,2014.

[18]王宇信.序·会同话与简易汉字学[J].南方文物.2013(4):157-159.

[19]杨树达.积微居小学金石论丛[M].长沙:湖南教育出版社,2008.

[20]徐中舒.甲骨文字典[M].成都:四川辞书出版社,2006.

[21]徐复.宋文民.说文五百四十部首正解[M].南京:江苏古籍出版社.,2003.

[22]谷衍奎.汉字源流字典[M].北京:华夏出版社.2003.

[23]黄金贵.古代文化词义集类辨考[M].上海:上海教育出版社,1995.

[24]于省吾.甲骨文字诂林[M].北京:中华书局,1996.

[25]邹晓丽.基础汉字形义释源(修订本)[M].北京:中华书局,2007.

[26]黄金贵.古代文化词义集类辨考[M].上海:上海教育出版社,1995.

[27]徐复.汉字与古代人生风俗·序[Z].上海:华东师范大学出版社,1995.

[28]石兴邦.中国新石器时代考古文化体系及其有关问题[C].亚洲文明论丛.成都:四川人民出版社,1986.

[29]吴顺东.贺刚.辰溪松溪口贝丘遗址发掘简报[J].文物,2001(6):1-6.

[30]段汝霖.楚南苗志(卷五)[M].长沙:岳麓书社,2008.

[31]许进雄.中国古代社会——文字与人类学的透视[M].北京:中国人民大学出版社,2008.

[32]王静如.论中国古代的耕犁和田亩的发展[J].农业考古,1983(1):51-64.

[33]李海霞.汉语动物命名考释[M].成都:巴蜀书社,2005.

[34]许进雄.中国古代社会——文字与人类学的透视[M].北京:中国人民大学出版社,2008.

[35]杨树达.积微居小学述林全编[M].上海:上海古籍出版社,2007.

[36]邹晓丽.基础汉字形义释源(修订本)[M].北京:中华书局,2007.

[37]许进雄.中国古代社会——文字与人类学的透视[M].北京:中国人民大学出版社,2008.

[38]尚民杰.原始农业与中国古代文明[J].青海师范大学学报(社会科学版),1987(2):76.

[39]丁颖.中国稻作之起源[J].农艺专刊,1949(7).

[40]柳子明.中国栽培稻的起源及其发展[J].遗传学报,1975,2(1):23-29;

[41][日]渡部忠世.稻米之路[M].尹绍亭译.昆明:云南人民出版社,1987.

[42]吴汝祚.初探中原和渭河流域史前农业及其有关问题[J].华夏考古,1993(2):48-53.

[43]许进雄.中国古代社会——文字与人类学的透视[M].北京:中国人民大学出版社,2008.

[44]曾雄生.没有耕具的动物踩踏农业[J].农业考古,1993(3):90-100.

[45]张之恒.长江流域在中国文明起源中的地位及作用[N].光明日报,1995-10-16(5).

[46]张之恒.中国新石器时代考古[M].南京:南京大学出版社,2004.

[47]刘操南.古代天文历法释证[M].杭州:浙江大学出版社,2009.

[48]陆宗达.训诂简论[M].北京:北京出版社.2002.

[49]帕默尔.语言学概论[M].北京:商务印书馆,1984.

[50]沈兼士.沈兼士学术论文集[M].北京:中华书局,1986.