科研人员对Google Scholar的采纳行为及启示*

2014-12-03董文鸳

董文鸳

(嘉兴学院图书馆 浙江嘉兴 314001)

2004年,著名搜索引擎公司Google推出学术搜索引擎Google Scholar,为科研人员的搜寻包括开放存取资源在内的各类学术信息提供了一条新的途径。Google Scholar不仅收录传统的期刊论文、会议论文和图书,还收录了来自学科知识库、机构知识库、专业学术网站、科研人员个人主页等多种来源的免费学术信息资源。2006年1月,Google宣布将Google scholar扩展至中文文献领域,供中国用户更方便地搜索学术信息资源。

科研人员是学术交流中的关键要素,他们既是学术信息资源的提供者,也是利用者。那么,经过近10年发展,Google scholar是否确实得到了国内科研人员的利用?哪些因素影响了科研人员对Google scholar的采纳行为?对于以信息服务为工作核心的图书馆而言,又能从中得到哪些启示?本文期望通过问卷调查与分析,寻求上述问题的答案。

1 文献回顾

Google Scholar一经问世,便引起了国内外学者的广泛关注,现有研究主要集中在以下几个方面:

(1)Google Scholar功能分析与评价。如 Kayvan 等对Google Scholar和Web of Science的引文分析功能进行了比较分析,认为Google Scholar对论文被开放存取资源引用的情况有更高地显示度,因此更能适应数字化科研环境的需求;耿海英等对 Web of Science 和 Google Scholar的引文检索功能进行比较分析后,指出Google Scholar的优势包括检索语种不受限制、期刊选择不存在主观偏见、收录文献类型多样化以及可识别不同引用形式等。

(2)Google Scholar对图书馆的影响。有学者指出,Google Scholar的出现对图书馆提升服务水平是一个较好的机遇,如可以为图书馆的参考咨询服务提供更好的文献保障和新的技术支持,为图书馆的文献传递服务提供了链接计划。同时也对图书馆服务功能与角色定位、文献传递成本以及参考咨询馆员的业务素质提出了挑战。

(3)Google Scholar的应用研究。如 Onyancha的研究结果表明,利用Google Scholar可以用来评价未被ISI收录的期刊的学术影响力,这对于开放存取期刊的评价、甄选与利用创造了调节,同时也使得综合采用引文分析、文献出版数量等多个指标进行学术评价成为了可能;胡玲指出,在科技论文查新工作中,利用Google Scholar将具有使查新检索操作简便化、获得最有价值的文章及提高查新质量等优势。

综上所述,国内外的相关研究已经取得了一定成果,但绝大部分研究均是针对Google Scholar本身进行讨论,少有研究针对Google Scholar的用户进行,因此有必要对其用户采纳行为及影响因素开展研究,从用户的角度反映出Google Scholar的优势与不足。

2 理论模型与研究假设

用户行为一直是信息系统领域研究的热点问题之一,基于不同角度的用户行为理论模型也相继被提出,其中,由Davis于1989年所提出的技术接受模型(TAM)是目前在信息技术用户行为领域应用最为广泛的理论模型,该模型重点关注影响用户接受或拒绝某项信息系统/技术的感知因素,同时明确指出信息系统特征等外部因素对用户的感知产生显著影响。TAM模型主要包括感知有用性和感知易用性两大核心指标,其中,感知有用性是“用户相信使用某一特定信息系统能提升其工作绩效的程度”,感知易用性则是“用户相信使用某一特定系统的难易程度”。Davis及后续的研究还表明,在感知有用性和感知易用性之间还存在着显著的正相关,感知有用性与使用行为之间的关系强度显著高于感知易用性与使用行为之间的关系强度,这意味着如果信息系统对用户的工作绩效有积极作用,用户将愿意付出时间和精力学习如何使用系统,而如果系统对提升工作绩效作用不大,即使系统容易使用,用户也不太可能去使用该系统。

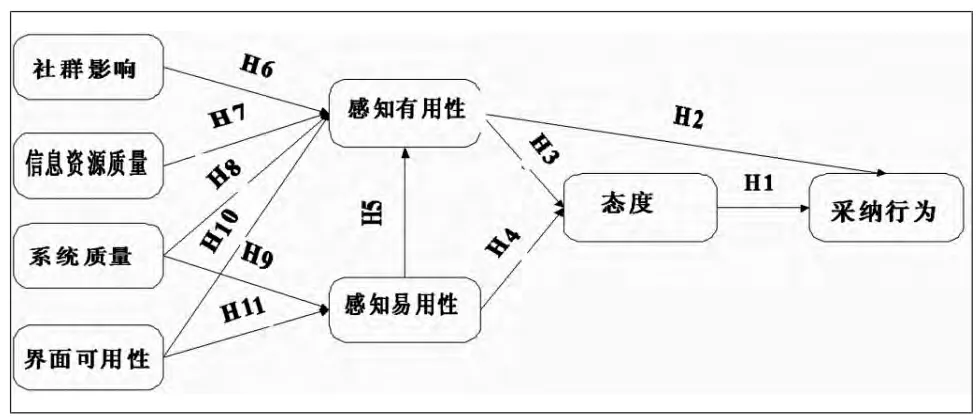

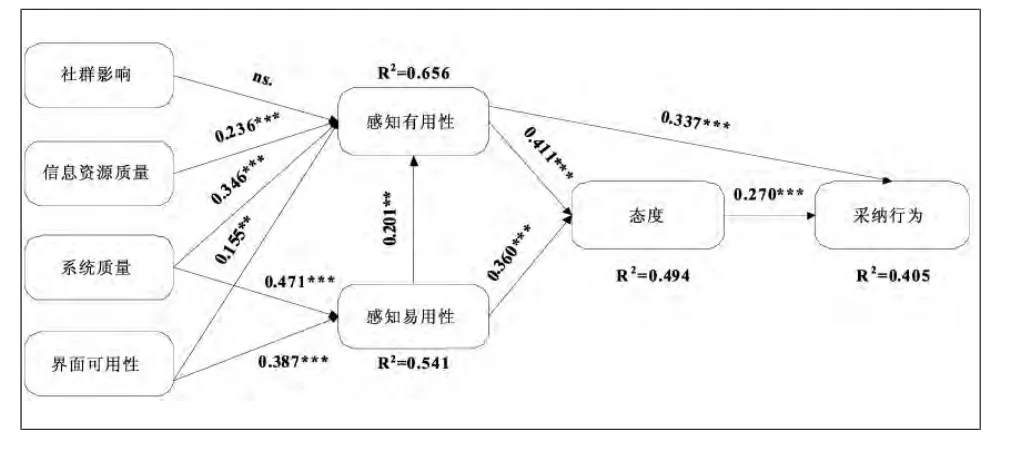

为了更好地明确是哪些因素影响我国科研人员对Google Scholar的采纳行为,本研究以TAM为基础并进行了适当扩展构建了理论模型。模型包括来自TAM的感知有用性、感知易用性和态度,并将系统质量、界面可用性作为感知易用性的外部变量,将社群影响、信息资源质量、系统质量和界面可用性作为感知有用性的外部变量,采纳行为则是模型的因变量,态度则是采纳行为的直接前因变量(见图1)。

TAM模型中感知易用性和感知有用性对态度、采纳行为的影响,感知易用性对感知有用性的影响已经被大量的研究所证实,本研究据此提出如下假设:

H1:科研人员对Google Scholar的态度显著地正向影响其采纳行为;

图1 科研人员对Google Scholar的采纳行为理论模型

H2:科研人员对Google Scholar的感知有用性显著地正向影响其采纳行为;

H3:科研人员对Google Scholar的感知有用性显著地正向影响其态度;

H4:科研人员对Google Scholar的感知易用性显著地正向影响其态度;

H5:科研人员对Google Scholar的感知易用性显著地正向影响其对Google Scholar的感知有用性。

科研人员对Google Scholar的采纳行为模型假设社群影响、信息资源质量和感知易用性是感知有用性的直接影响变量。社群影响(Social Influence)是来自于整合型科技接受模式(UTAUT)的核心概念,指的是个人执行某一行为时所感受到的周围群体的压力和影响程度。有研究表明,感知压力和个人的重要参考群体,如家庭成员、朋友及同事,可以对用户的特定行为产生实质性的影响,并且感知压力在中国文化的情境下更为显著。因此,本研究假设如下:

H6:社群影响显著地正向影响科研人员对Google Scholar的感知有用性。

Google Scholar收录的信息资源质量是一个受到了较多关注的研究主题,不少研究都表明,Google Scholar比图书馆购买的数据库收录范围更广、更具有跨学科性。如Walters将 Google Scholar与 ArticleFirst、SSCI、SocINDEX等11个商业数据库进行比较后发现,Google Scholar的查全率表现最优。Google Scholar收录的文献类型丰富,不仅包括期刊文献,还包括大量的会议论文、图书、开放存取资源等,而由于用户在进行信息搜索时,能否搜索到各种类型的文献是一个相当重要的指标,尤其是在目标文献并不明确或者进行尝试性检索时更是如此。因此,本研究假设如下:

H7:Google Scholar的信息资源质量显著地正向影响科研人员对Google Scholar的感知有用性。

在本研究中,系统质量和界面可用性被假设为对科研人员的感知有用性与感知易用性有显著影响,这两个变量决定了用户认为Google Scholar对其研究的作用和使用时所需要付出的努力。系统质量和信息资源质量是两个不同的用于测量信息系统性能的重要指标,系统质量聚焦于信息系统本身。将系统质量的概念扩展至学术搜索引擎,其范畴应该包括系统是否稳定可靠、能否快速响应用户的检索需求、能否为用户提供更加个性化的服务以及能否为用户提供多种信息分析功能等方面,上述内容都将影响到用户对学术搜索引擎有用性和易用性的感知。界面可用性最初来源于上世纪80年代“对用户友好”的概念,目前是衡量信息系统用户界面的关键指标之一。有学者指出,界面可用性包括有用性和易用性两层含义,有用性指的是系统能否实现一系列功能,易用性指的是用户与界面的交互效率、易学性及用户的满意度。学术搜索引擎的界面可用性,包括从界面是否友好、布局是否合理、浏览机制是否科学等方面,而这些方面也都会直接影响用户的感知有用性和感知易用性。因此,本研究假设如下:

H8:系统质量显著地正向影响科研人员对Google Scholar的感知有用性;

H9:界面可用性显著地正向影响科研人员对Google Scholar的感知有用性;

H10:系统质量显著地正向影响科研人员对Google Scholar的感知易用性;

H11:界面可用性显著地正向影响科研人员对Google Scholar的感知易用性。

3 研究方法

研究模型共包括8个因子,每个因子均采用多个指标进行测度,所有测度项均以现有文献为基础,以提高测量量表的内容效度,所有测度项均采用Likert 7分量表。问卷初步编制完成后,选取了20名教师进行测试,然后根据他们的意见对问卷部分指标进行了修改,以提高问卷的可读性和可理解性。修改后的问卷发布在问卷星网站上,并从科学网以及各高校网站上获取科研人员的Email发送调查邀请。调查从2014年2月5至3月5日,回收问卷314份,剔除无效问卷18份后,得到有效问卷296份。其中,男性占52.7%,女性占47.3%;67.9%的科研人员具有研究生学历;50.7%的科研人员年龄在30~45周岁之间;所有的被访者都表示曾使用过Google Scholar,这表明Google Scholar在科研人员中得到了广泛认可。

4 研究结果

4.1 信度及效度分析

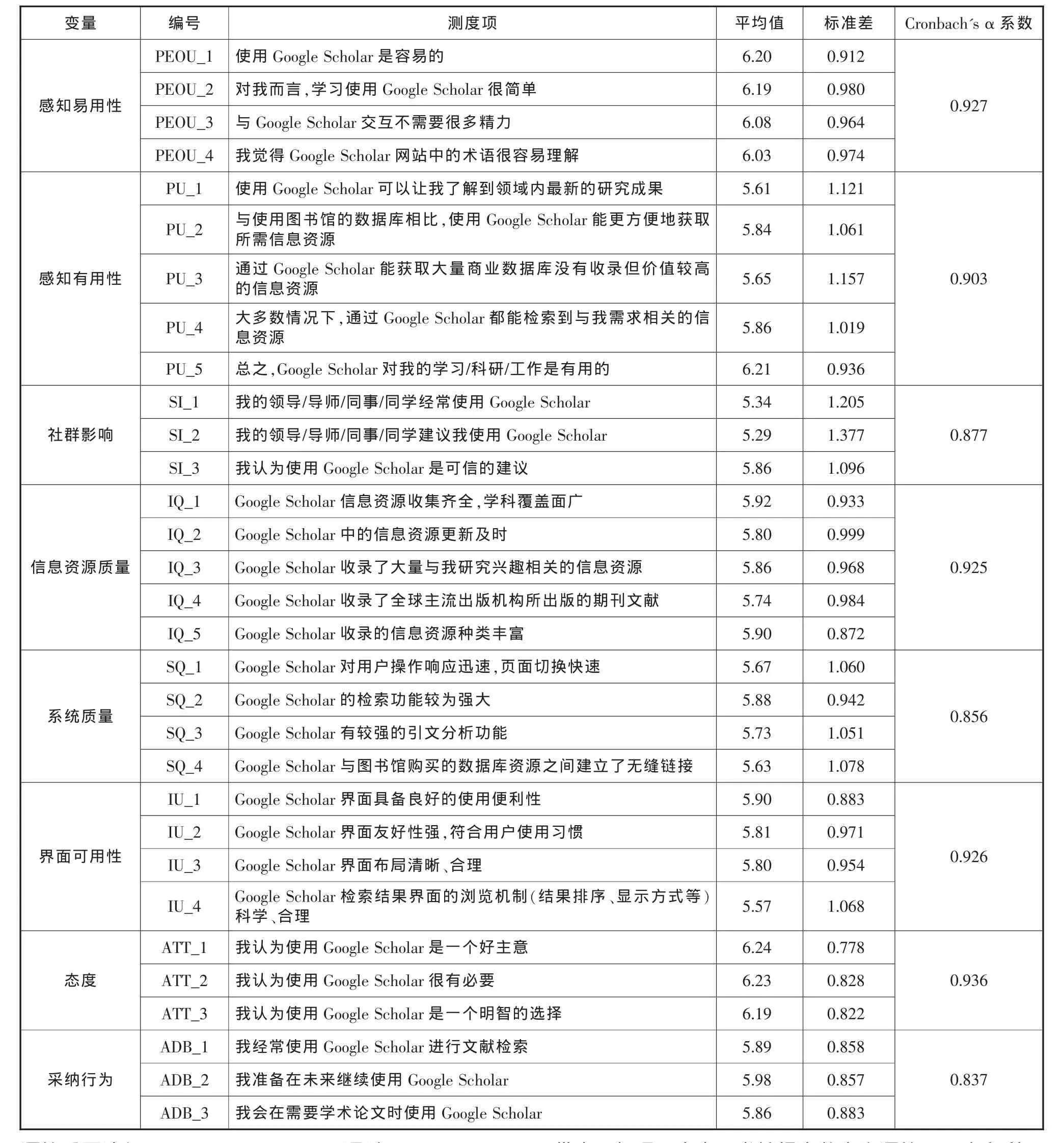

信度可通过Cronbach’s α系数予以反映。一般而言,Cronbach’s α系数达到0.6即可接受,超过0.7则较为合理。本研究中各变量的编号、测度项内容及其Cronbach’s α系数值如表1所示。由表1可知,各变量的Cronbach’s α系数均超过了0.8,说明数据具有良好的一致性和稳定性,测量量表的信度可以接受。

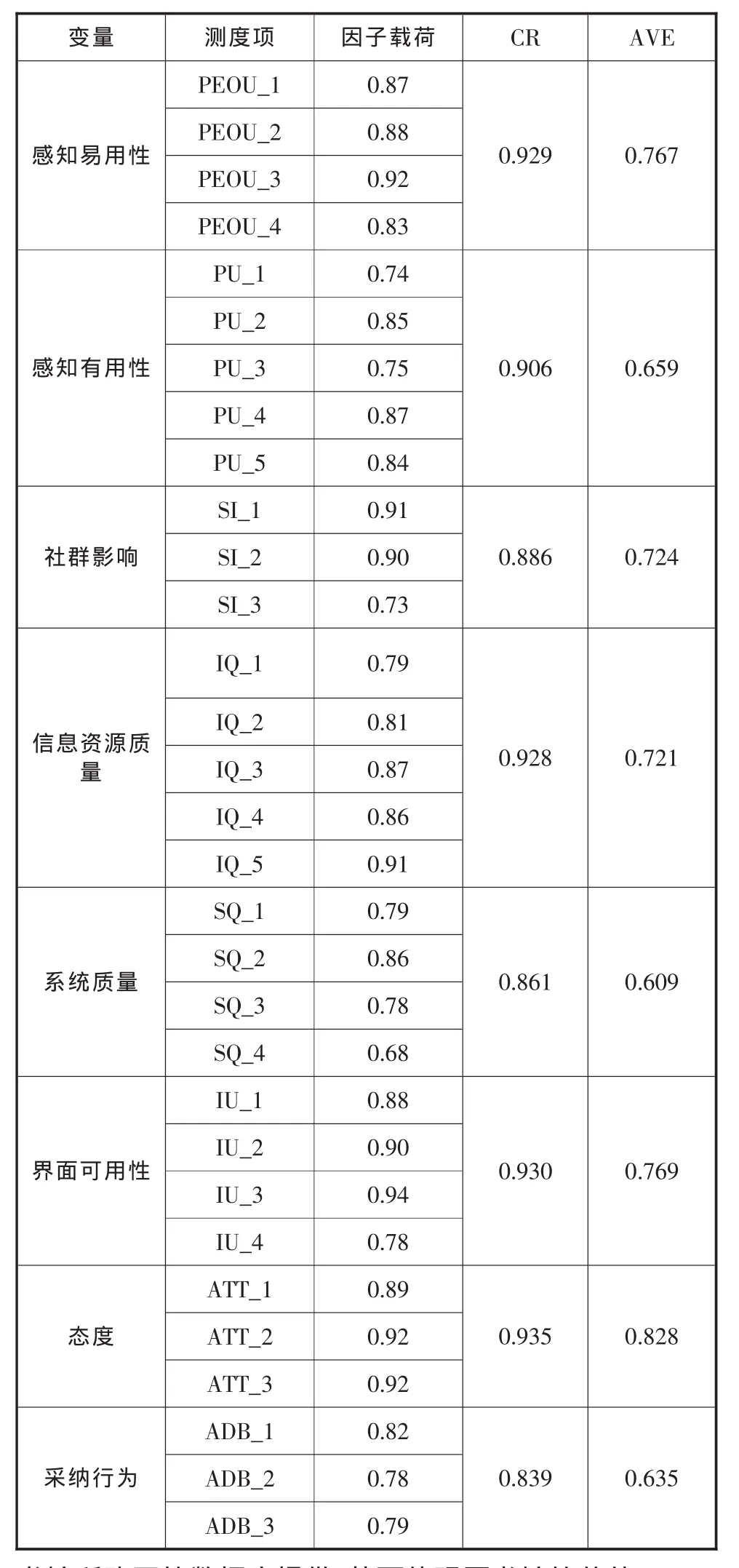

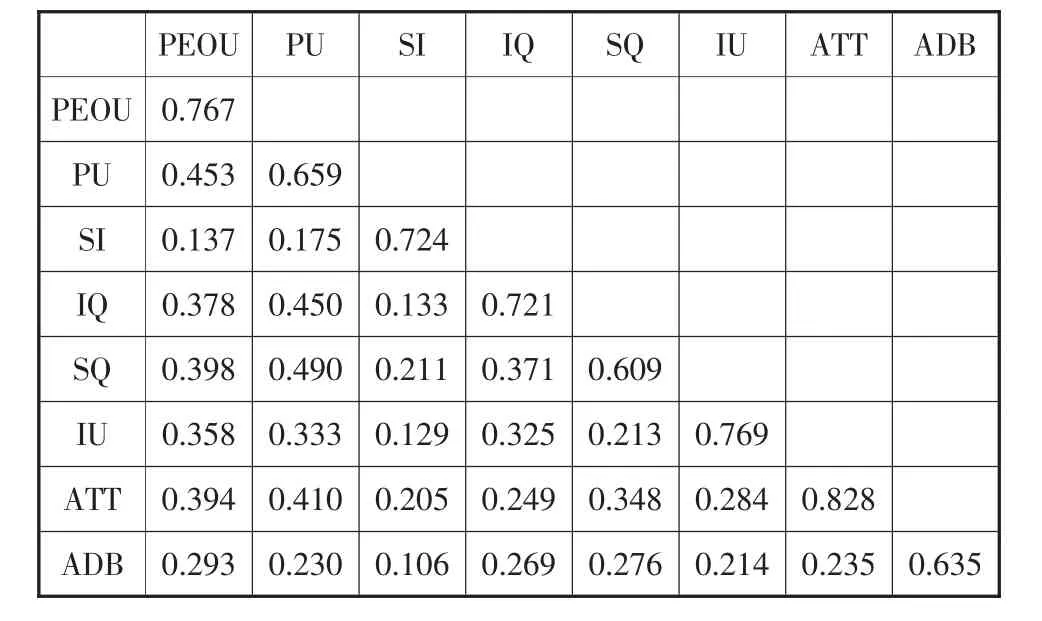

效度是指测量工具能够测出其所要测量的特征的正确性程度,效度越高,即表示测量结果越能显示其所要测量的特征。效度包括收敛效度和区分效度,收敛效度测量相同概念里的项目之间的相关度,区分效度测量不同概念里的项目之间的相关度。良好的收敛效度要求因子载荷大于0.5、组合信度(CR)大于0.6且平均方差萃取量(AVE)大于0.5,良好的区分效度要求潜变量的AVE都大于与其它潜变量的相关系数的平方。测量量表的收敛效度和区分效度如表2、表3所示。

从上可以看出,各指标值均符合要求,说明测量量表具有较好的收敛效度和区分效度。

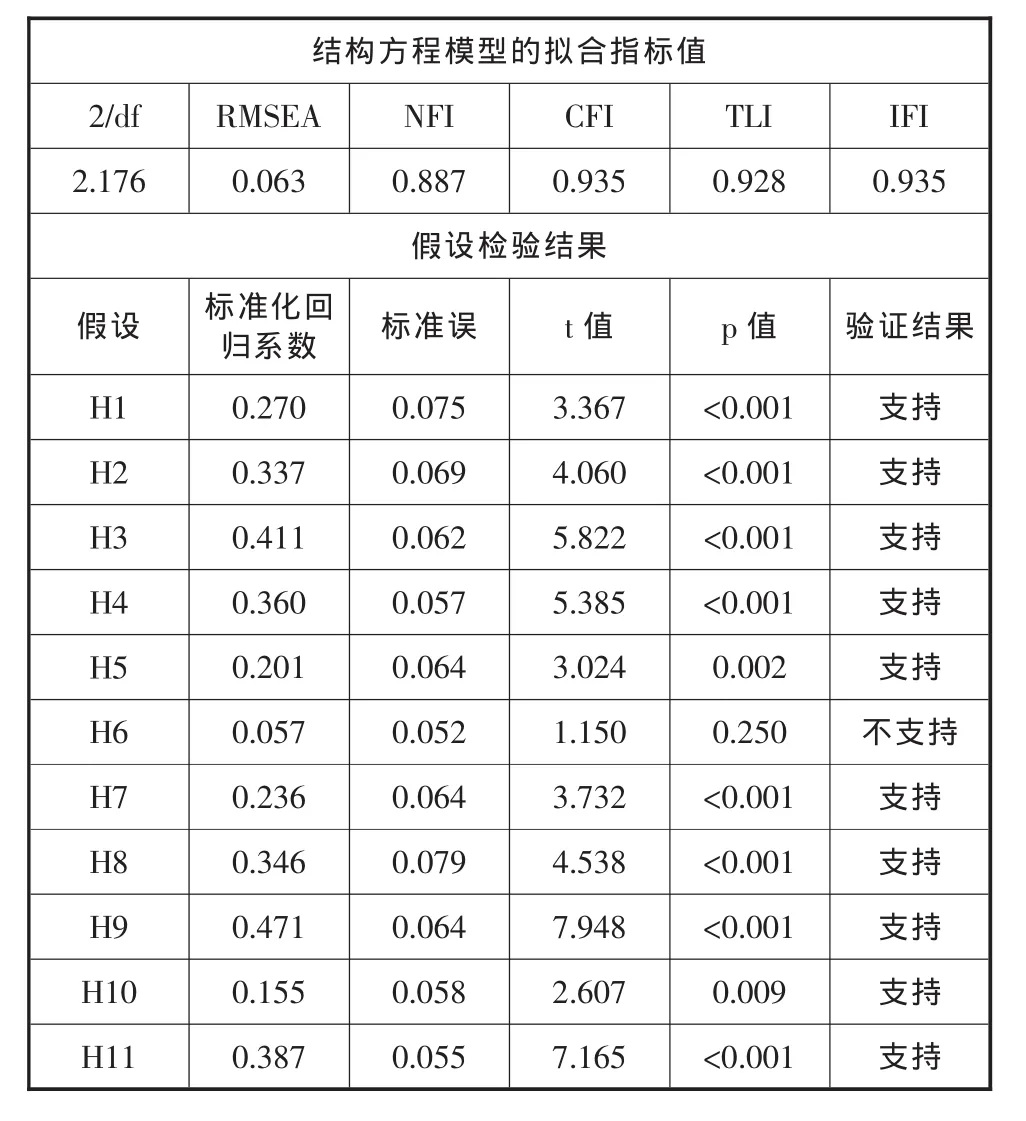

4.2 模型及假设检验

本研究利用AMOS20.0进行路径分析,对模型及假设进行检验,结果表明模型适配度符合要求且绝大多数假设得到了支持,具体如表4所示。

根据模型与假设检验的结果,本研究确定了科研人员对Google Scholar的采纳行为模型(见图2)。结构方程模型的结果也表明,各前因变量对采纳行为的解释量达到了40.5%,说明模型对科研人员的采纳行为具有较高的解释力。

5 启示

本研究结果表明,TAM模型中的核心变量感知有用性、感知易用性和态度确实与科研人员的采纳行为密切相关,信息资源质量、系统质量和界面可用性则是影响感知易用性和感知有用性的外部因素,社群影响则不会对感知有用性产生显著影响。同时,感知有用性、感知易用性和态度等变量对采纳行为的解释力达到了40.5%,说明该模型能较好地反映出科研人员对Google Scholar采纳行为的影响因素。

研究结果证实,科研人员之所以使用Google Scholar,是因为他们认为Google Scholar是一个获取学术信息资源的重要途径(β=0.337,p<0.001)。通过Google Scholar科研人员不仅可以更方便地获取传统学术信息资源,还可以获取大量商业数据库没有收录的信息资源(如开放存取资源等)。Google Scholar的出现使得部分科研人员不再使用图书馆网站,转而利用Google Scholar进行检索并利用其所提供的链接获取全文,Google Scholar的出现的确给图书馆带来了挑战。同时,Google Scholar也给图书馆带来了机遇,它为图书馆提高数字资源的显示度和利用率创造了条件。因此,图书馆一味地诋毁或排斥Google Scholar对科研人员的价值显然不是明智之举,而应该将Google Scholar作为图书馆提升服务水平的一个工具,鼓励科研人员通过Google Scholar获取图书馆所购买的全文。当然,图书馆也应该使科研人员知晓,通过Google Scholar所获取到的大部分全文并非是免费的,而是由图书馆所购买的数据库提供,从而体现图书馆的价值。

表1 测度项内容及变量的Cronbach’s α系数

表2 测量量表的因子载荷、组合信度和平均方差萃取量

感知易用性是影响科研人员感知有用性(β=0.201,p<0.01)和态度(β=0.360,p<0.001)的重要因素。使用一个较为简单信息系统,更多的用户会倾向于认为其是有用的并形成积极的态度,最终对其采纳行为产生正向影响。对于图书馆的信息资源建设与服务而言,如何减轻用户负担、提高检索系统的易用性也至关重要,尤其是对于购买了大量商业数据库的图书馆而言更是如此。由于数据库都有一定的收录范围,用户在查找文献时,首先需要了解所需的资源存储在哪个数据库中,然后才能进行检索。同时,现有的数据库检索界面大多较为复杂且各不相同,系统质量也参差不齐。上述问题无疑加大了用户获取信息资源的难度。科研人员使用Google Scholar时并不需要关心论文是存储在哪个数据库中,只要图书馆已经购买了该论文,便可以通过Google Scholar提供的链接直接获取全文,这无疑为图书馆改善信息服务创造了条件,图书馆可以考虑将Google Scholar作为图书馆所购买资源的一个集成式入口,为科研人员的信息检索与利用提供便利。

表3 测量量表的区分效度

表4 结构方程模型的拟合指标值及假设检验结果

图2 科研人员对Google Scholar采纳行为模型的验证结果

系统质量和界面可用性被证实是同时影响感知易用性和感知有用性的重要因素。Google Scholar的系统质量较高,不仅对用户的操作响应迅速,同时具备检索功能与引文分析功能,还与图书馆所购买的数据库资源之间建立了无缝链接。在界面可用性方面,Google Scholar不仅检索界面简洁友好、符合用户使用习惯,而且检索结果界面的浏览机制科学合理,正是Google Scholar优异的系统质量和界面设计使其赢得了科研人员的青睐。这对图书馆网站建设与数据库的选购提供了借鉴与参考,图书馆在网站建设时需以用户为中心,从用户的需求出发对资源进行有效组织与揭示,如根据用户的行为习惯组织资源内容与服务流程,将信息检索窗口作为图书馆网站的重要内容,尽量减少内容的铺排与罗列,从而提升网站质量与界面可用性。同时,Google Scholar也证实了集成式检索的重要价值,因此图书馆网站可以考虑资源的统一检索,如在图书馆网站主页给出集成式检索入口,使用户通过一次输入就能对图书馆所有数字资源进行检索,以提升用户对图书馆网站的感知易用性和满意度;在数据库的选购方面,图书馆不仅要考虑其所收录的资源质量,还需要考虑其系统质量和检索界面,甚至可以将其与Google Scholar进行比较,以确定该商业数据库是否值得购买。

除系统质量和界面可用性之外,信息资源质量(β=0.236,p<0.001)被证明是影响科研人员感知有用性的重要因素。Google Scholar收录的信息资源学科覆盖面广、资源种类丰富,不仅收录了全球主流出版机构所出版的期刊文献,还收录了学位论文、图书、预印本、技术报告等多种文献,其来源也不只局限于学术出版机构,还包括专业学会网站、学科知识库、机构知识库、开放存取期刊等。不可否认,资源建设一直是图书馆工作的重点,各大图书馆不仅购买了大量的商业数据库,也开发了不少特色数据库,不过对于基于互联网的数字资源(如开放存取资源等)的重视程度不够,不少图书馆仅对开放存取资源进行简单的链接。因此,图书馆有必要进一步加强对开放存取资源的组织与揭示,将开放存取资源与图书馆馆藏资源进行深度整合,提升信息资源整体质量,为用户提供更优质的信息服务。

[1] Kayvan K, Thewall M.Sources of Google Scholar citations outside the Science Citation Index:A comparison between four science disciplines [J].Scientometrics,2008, 74 (2):273-294.

[2] 耿海英,肖仙桃.Web of Science 和 Google Scholar引文检索功能比较[J].图书与情报,2007,(3):100-102.

[3] 潘珩.国外 Google Scholar研究的文献计量分析[J].情报科学,2012,30(1):77-80.

[4] 方锦平.Google Scholar的学术特性及对图书馆参考咨询服务的影响[J].图书馆学研究,2009,(6):77-79.

[5] Onyancha O B, A Citation Analysis of Sub-Saharan African Library and Information Science Journals using Google Scholar [J].African Journal of Library, Archives and Information Science, 2009, 19(2): 101-106.

[6] 胡玲.Google Scholar在科技论文学术查新中的作用[J].编辑学报, 2008, 20(4):359-360.

[7] Davis F.D.Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology [J].MIS Quarterly, 1989, 13(3): 319-340.

[8] Cothran T.Google Scholar acceptance and use among graduate students: A quantitative study [J].Library&Information Science Research, 2011, 33(4): 293-301.

[9] Venkatesh V., Morris M.G., et al.User acceptance of information technology: Toward a unified view [J].MIS Quarterly, 2003, 27(3): 425-478.

[10] Walters W.H.Google Scholar Search Performance:Comparative Recall and Precision[J].Portal: Libraries and the Academy, 2009, 9(1):5-24.

[11] DeLone W.H.&McLean E.R.The DeLone and McLean model of information systems success:A tenyear update[J].Journal of Management Information Systems, 2003, 19(4): 9-30.

[12] 王波,盛金根,李永建.人机界面可用性测试与评估研究综述[J].现代计算机, 2012,(6): 26-28, 35.

[13] Hartson H.R.Human-computer interaction: Interdisciplinary roots and trends[J].The Journal of System and Software, 1998,43(2): 103-108.