论休闲垂钓与生态环境保护

2014-12-02罗江龙

罗江龙

(四川旅游学院,四川 成都 610100)

如果把垂钓等同于捕捞、宰杀、烹食,那就很难与环境保护、生态平衡相联系。但如果在时空维度上放大一些,从人类与自然、生物与环境、资源开发利用与保护和可持续发展的角度去思考,则可体会和挖掘休闲垂钓行为(或活动)的生态学意义。一方面,从生态学的角度认识休闲垂钓的合理性和积极意义,另一方面对产业发展、社会经济发展趋势作一些探索研究,以期推进其良性发展。

休闲垂钓起源于20世纪60年代拉丁美洲的加勒比海地区,后逐渐扩展到欧美、亚洲,目前已经发展成为一种世界范围盛行的运动休闲方式和日益兴旺的新兴产业。休闲垂钓参与率最高的地区是中北欧,从高到低依次是立陶宛、芬兰、瑞典、荷兰等;其次是澳大利亚、美国、日本等。[1]据《小康》杂志2011年报道,最近几年,美国钓鱼业达到约1 000万人参与,消费额800多亿美元,拉动120万人的就业。2010年我国休闲垂钓参与人数达到9 000万以上,钓鱼人群已经成为中国最大的休闲运动群体之一。我国休闲渔业发展势头也异常迅猛,“十一五”期间产值年均增长2.6%,2011年全国休闲渔业产值256亿元,市场潜力巨大(见表1)。但作为新兴产业,我国休闲渔业尚处于起步阶段,发展水平低、基础设施差、管理不规范、政策扶持不足等问题非常突出。[2]

表1 全国渔业经济总产值、增加值(按当年价格计算) 单位:万元

1 概念界定

1.1 垂钓、休闲垂钓、休闲渔业的概念

垂钓,俗称钓鱼。休闲垂钓意指以休闲为目的的钓鱼活动或运动。国际上通用的相关概念是娱乐渔业(recreational fishery)或休闲渔业(leisure fishery),而休闲垂钓则是休闲渔业(或娱乐渔业)的主要形式。

目前我国对休闲垂钓、休闲渔业还缺乏统一权威的定义。农业部《关于促进休闲渔业持续健康发展的指导意见》(农渔发[2012]35号)中提出:“休闲渔业是以渔业生产为载体,通过资源优化配置,将休闲娱乐、观赏旅游、生态建设、文化传承、科学普及以及餐饮美食等与渔业有机结合,实现一二三产业融合的一种新型渔业产业形态,主要包括休闲垂钓、渔家乐、观赏鱼、渔事体验和渔文化节庆等类型。”笔者认为,所谓休闲渔业是指利用与渔业有关的自然资源和人文资源,通过提供或参与渔业生产、渔民生活体验活动,满足人们休闲、健身、体验、美食、娱乐等物质和精神需求的一种新兴产业形态。其内涵非常宽泛,既包括垂钓、捕捞、渔村生产生活文化体验和旅游观光等消费活动,也包括为提供上述消费产品服务的渔业生产经营,是渔业、制造业、服务业等一、二、三产业的交叉融合。休闲渔业种类繁多,按休闲方式可以分为垂钓、渔业生产生活体验、渔村民俗观光赏鉴、科普教育、疗养度假等类型;按场地区域条件可分为江河湖海开放式和内陆人工池塘封闭式等类型,各种类型之间也存在重叠和交叉。本文主要针对其中的休闲垂钓活动展开讨论。

1.2 休闲垂钓及其生态意义

1.2.1 休闲垂钓的主体和客体

从经济学角度来看,休闲垂钓活动的主体包括两类人员,一类是垂钓者,一类是垂钓服务的提供者。因为即使是到野外溪沟、池塘、湖泊、河流、远近海等水域的“野钓”“赶海”等活动也同样离不开渔钩、渔竿、渔船等渔具生产经营的支持。休闲垂钓活动的主体是人,既包括垂钓资源消费者,也包括生产经营者,是垂钓行为的发起者。

有研究表明,休闲垂钓人群构成中,男性(87.1%)明显多于女性(12.9%);中青年(≥72.9%)是休闲垂钓的主要人群;企事业管理人员(27.1%)和离退休老人(18.6%)是休闲垂钓者群体的重要构成部分;大专以上学历人群(71.4%)明显多于低学历人群;休闲垂钓旅游者大多是中等偏上收入人群。[3]随着时间的推移和经济社会发展,以上特征将会越来越显著。

与此相对应,客体就是休闲垂钓行为的承受者,既包括对象、工具等有形物质,也包含习俗、文化等精神载体。休闲垂钓活动的客体形式非常丰富,有鱼类及渔获物、渔竿渔船及渔具、渔民渔家及渔村文化等等,休闲垂钓行为所消费和利用的物质、精神、文化资源都可以归结到客体的范畴之中。休闲垂钓活动的客体已经显现出专业化、精细化、社会化和网络化的趋势。

1.2.2 休闲垂钓的生态学意义

垂钓、采集是人类最初的生存方式之一。随着生产力水平发展和社会经济文化进步,休闲垂钓已经成为人们释放压力、亲近自然、运动健身、休闲娱乐的重要方式。

笔者认为,休闲垂钓的动机主要有以下几个方面:其一,劳逸结合,放松身心。其二,陶冶性情,回归自然。其三,家人共聚,享天伦之乐。其四,沟通交流,得社交联谊之利。虽然有个人兴趣爱好、自娱自乐的成分,但更多的是看重青山绿水、田园风光、空气清新、环境优美、朴素自然、强身健体、闲情逸致和情感交流,倡导人与自然、人与人之间和谐和睦、协调共存,是一种更高层次上的境界和生态追求。因此,无论从满足人类身心发展需求的角度出发,还是从维护和改善自然生态环境的角度出发,甚至从促进和实现人与人、人与自然和谐协调发展的客观效果考虑,休闲垂钓活动都蕴涵着积极的生态学意义,具体体现为生态平衡和环境保护的良性趋向。

2 休闲垂钓与生态环境

微观经济学外部性理论认为,单个消费者或生产者的经济行为将对社会福利产生影响。把私人成本、私人收益和社会成本、社会收益进行比较,如果单个经济行为所承担的私人成本大于社会成本、私人收益小于社会收益,这种外部影响就是外部经济或外部正效应,反之则是外部不经济或外部负效应。休闲垂钓或休闲渔业作为一种社会经济行为同样具有外部性,从生态学的角度来说就表现为生态环境的改善或生态环境的破坏。

2.1 正外部效应——生态环境改善

良好的生态环境是休闲垂钓的基础,休闲垂钓活动客观上也可促进生态环境的维护和改善。休闲垂钓对环境的要求是自然绿色环保、水体清洁宽阔、环境优美宁静、水产品质量安全优质无污染、场地设施安全无危险等等。这是休闲垂钓活动的出发点和追求的目标,这种主观需求对客观服务环境必然产生激励和约束作用,所以休闲垂钓从始至终、从生产服务过程到消费过程都必须贯彻环境保护、生态平衡的原则。休闲垂钓也因此具有生态意义上的正外部效应,能够直接或间接地提供或产生水体湿地保护、动植物繁衍生息、空气水源土壤净化的效用,甚至还具有作物灌溉、蓄水分洪、区域气候调节等功能。

2.2 负外部效应——生态环境破坏

休闲垂钓的负外部效应主要反映在以下几方面:

2.2.1 资源利用冲突

渔业资源是有限的,其数量质量的改变需要时间空间的延展。休闲垂钓的发展可以帮助传统渔业转业转产,实现结构调整和增长方式的转变,缓解资源环境的压力,但同时也存在着与传统渔业、商业渔业之间资源开发利用上的竞争。如捕鱼权、优先权的纷争,渔业基础设施(渔港、码头船位、航道等)使用上的冲突,休闲活动与生产活动的相互干扰等等。

2.2.2 生态平衡破坏

水生动植物的生长繁衍有其自身规律,长久以来的进化和适应达成了相对稳定,形成了客观的生态平衡。虽然人类也属于生物系统的组成成分,但人类活动或多或少会对自然生态系统产生影响。特别是越来越盛行的垂钓等休闲活动对自然水生系统构成了重大威胁。其中,最典型就是对水生动植物栖息地的破坏。如天然水域岸边土地是水生动植物营养来源之一,水生浮沉植物是幼鱼和无脊椎动物的避难地和觅食地,垂钓者通常会砍掉或者移走水中的植物,频繁的走动、挖填、踩踏,甚至浇铸钢筋水泥,改变沿岸土地地貌、结构,这些行为会改变栖息环境,对水生动物的觅食、繁殖、种类分布产生影响。单个垂钓者的影响或许可以忽略不计,但广区域、大规模、长期性的不良行为对环境的累积影响将带来灾难性的恶果。

2.2.3 水域环境污染

由于环境保护意识淡薄,部分垂钓者行为不检,造成水域环境污染。第一,声光污染。人群的声音、船只马达声、娱乐声光等扰乱水生动物的生存环境。第二,人类生产生活废弃物污染。如油污、农药、重金属废水、鱼线、钩坠、塑料袋瓶、生活垃圾等,其危害不容小视。第三,养殖过程中的污染。养殖、垂钓过程所使用和残留的饲料、肥料、药品、钓饵以及鱼类排泄物等因沉积、分解引起水质、含氧量、酸碱度、氨氮磷含量变化,造成污染。

2.2.4 生态干扰

休闲垂钓活动主要集中在近海和内陆淡水水域,这一区域与鱼类、水生动物生长繁殖关系非常紧密,是它们觅食、产卵、洄游的必要场所。除声光污染、有毒物质排放外,渔船航行的波浪会干扰鱼群游动,造成鱼卵和幼鱼的分布发生变化;水体浑浊度的变化会影响鱼类鳃的发育、造成惊吓、减少大型水生植物。这些人类行为会对鱼类生长繁育造成干扰,对水生动物的生命和生存环境产生不良影响。

2.2.5 资源过度开发

休闲垂钓已不再是零星、分散的个别现象,已经逐渐发展成为新兴的产业活动,参与范围和人数急速增长,鱼类捕捞量、渔获物产量增长幅度很大。除与传统渔业、商业渔业争夺资源之外,休闲垂钓最大的特点是人为活动旺盛,区域高度集中,且重开发利用轻资源养护,容易造成区域资源短期内迅速衰败枯竭。如休闲垂钓经常会捕捞产卵鱼和幼鱼,破坏鱼类的再生繁衍。

2.2.6 地质灾害等危及人身安全

休闲垂钓也存在许多安全隐患,常见事故有:第一,气候地质灾害。如暴风骤雨、闪电雷击、滚石滑坡、山洪泥石流等对垂钓者生命构成威胁。浸湿的钓杆和鱼线搭上电线造成人员触电伤亡;雷雨时,长长的鱼杆好似一根导线,容易“引雷上身”。第二,溺水。野外垂钓场所地形地貌、宽窄深浅、激流漩涡等常常不为人熟知,存在安全隐患。即使在人工钓场,因玩耍追逐或大意失足、游船渔船倾覆致人溺水而亡的事故也有发生。第三,虫蛇野兽等对人体的伤害。

3 休闲垂钓的生态可持续发展路径

我国休闲垂钓方兴未艾,作为渔业与旅游等现代服务业、制造业相结合的休闲垂钓或休闲渔业的规范发展还有待政府、社会、市场等各方面协同推进,也还有待伴随经济社会结构调整、增长方式转型而逐渐兴旺壮大。国际上休闲渔业发达先进的国家和地区已经积累了丰富的发展经验,我们应该学习、借鉴和深度挖掘其中的共同规律,尽可能避免发展过程中造成对环境生态的破坏,充分发挥后发优势,实现经济效率、社会效率和生态效率的均衡最优。

3.1 培养和强化生态意识

生态意识(Ecological Consciousness)是一种价值观,即关于自然界以及人与自然相互关系的认识、评价和处置的态度或理念。这种哲学观把人类社会和自然界看成一个整体即“复合生态系统”,倡导把人类行为限制在自然生态系统所能容纳的范围之内,反对人类违反自然规律的开发利用和肆意改造,反对人类对物质享乐无止境的贪婪追求。人类社会发展历史已经证明,人类对自然生态的影响非常巨大,甚至可能产生毁灭性的破坏作用。培育和强化生态意识指的是人类日常生产生活活动中,一定要具有顺应自然规律、爱护和保护自然环境、维护自然生态平衡关系的观念意识、思维模式和行为习惯,尊重自然、守护自然、热爱自然,时时、处处、人人都做到自觉自律。唯有如此,人与自然的和谐发展才能成为现实。

休闲垂钓基于自然生态而又回归到自然生态之中,因此必须强调生态意识。所有参与者包括休闲垂钓的消费者和服务提供者都必须树立牢固的生态意识。要培育和养成把自已投放到自然生态环境和生物链条之中,作为其中的一分子、一种要素参与生态循环的意识和思维、行动习惯,规范自己的行为,并通过自己友好、理性的自觉行为影响自然生态系统,自觉主动地维护、促进生态平衡和环境保护。

3.2 创新激励约束机制

激励约束机制的主体应该是国家和各级政府,当然还要依靠市场机制的决定作用,但至少在发展初期,政府的引导和规范作用是必须的、占主导地位。无论是从产业结构调整、经济社会转型的宏观背景出发,还是从环境保护和生态平衡的目标指向出发,政府都应该而且必须对休闲垂钓产业活动实施引导、规范或者推进、限制,激励具有正外部效应的行为和活动,限制和约束直至禁止负外部效应行为。

对产业活动的激励主要包含在国家产业政策引导(如财政、税收、金融、信贷等)、资源项目投入和文化教育培训等方面。那么,我国休闲垂钓产业目前状态如何呢?

3.2.1 《产业结构调整指导目录》

国家发展改革委《产业结构调整指导目录》(2013年修正本)中,与休闲垂钓相关的项目有:

鼓励类产业项目:一是内陆流域性大湖资源增殖保护工程,远洋渔业、渔政渔港工程,海洋渔业资源增殖与保护,生态清洁型小流域建设及面源污染防治。二是江河堤防建设及河道、水库治理工程,江河湖库清淤疏浚工程。三是豪华游艇开发制造及配套产业。四是体育竞赛表演、体育场馆设施建设及运营,大众体育健身休闲服务。五是海洋环境保护及科学开发。

限制类产业项目:湖泊、水库投饵网箱养殖。

淘汰类产业项目:超过生态承载力的旅游活动,不符合规范的改装船舶和已到报废期限的船舶。

3.2.2 《国民经济行业分类标准(2012)》

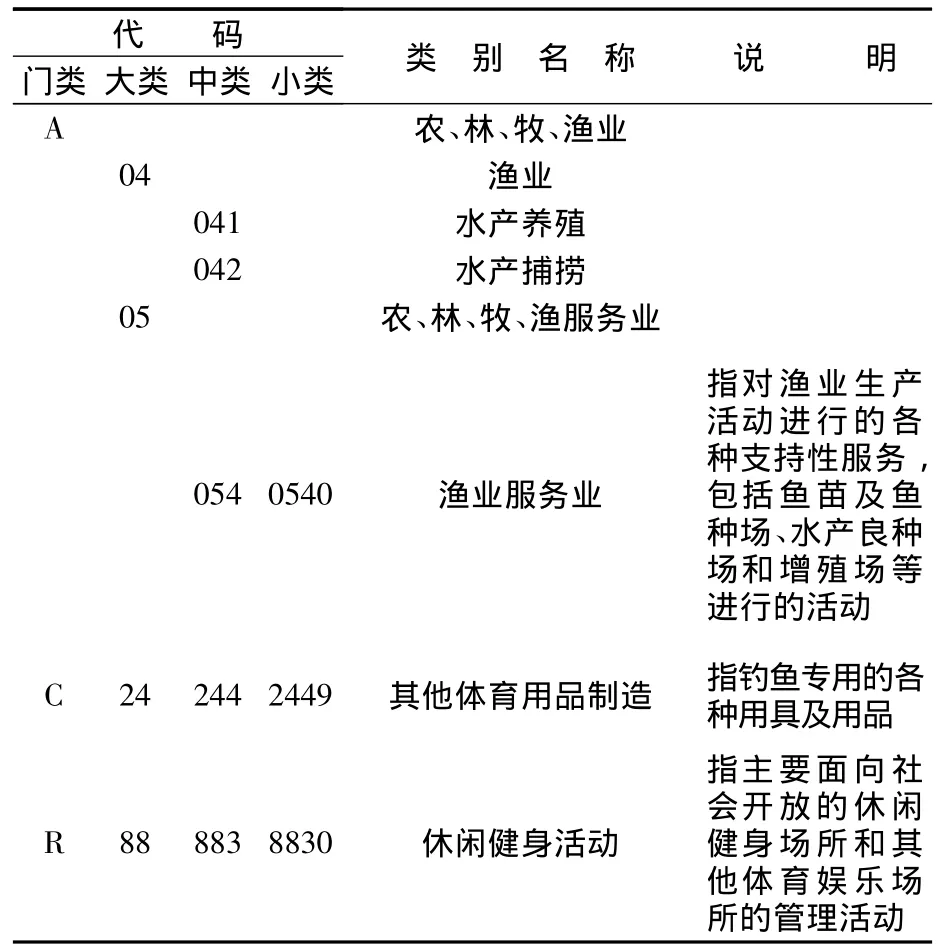

农、林、牧、渔业门类(A)的渔业大类(04)指的是海水或内陆水产养殖和捕捞,渔业服务业小类(0540)也是指对渔业生产活动进行的各种支持性服务。这其中应该包含休闲渔业,但并未列为单独的类别,休闲垂钓就更无从说起了(见表2)。

在制造业门类(C)中,也涉及渔业所用机械、配件、纺织品、专用仪器仪表等类别,但只在其他体育用品制造小类(2449)中包括了“钓鱼专用的各种用具及用品”。在文化、体育和娱乐业(R)—体育(88)—休闲健身活动(8830)中可能包括了休闲垂钓场所。而对水域、水资源及生态环境、动植物保护的管理则归结到水利、环境和公共设施管理业门类(N)之中。

从上述《产业结构调整指导目录》和《国民经济行业分类标准》可以看出,作为一种新兴业态的休闲垂钓尚未得到明确肯定,休闲渔业尚未作为独立的产业或部门被正式确认。目前休闲垂钓的产业发展依据和政策支持只能从以渔业为主的相关分类中找寻路径。

表2 国民经济行业分类和代码表(摘)

要实现国家层面的激励和约束,首先应该确认休闲垂钓、休闲渔业乃至休闲产业的地位。最起码在《国民经济行业分类标准》中应该明确列示,在国家相关行业管理体系中有明确的归属和分工,这样才有可能实现行业规范、产业指导、科学规划、持续发展。

3.3 建立和完善法制管理体系

我国对于休闲垂钓的管理还处于比较粗放的层次,现有的管理规定或办法也只是散见于渔业、水产业、水生动植物保护、环境保护等相关规定之中,有的地方还将休闲垂钓纳入市容和环境卫生管理范畴进行管理。而民间钓鱼场所的“垂钓注意事项”“钓鱼须知”等五花八门、形形色色,却还不乏针对性和实用性。

许多国家和地区已经把休闲垂钓或休闲渔业纳入渔业管理范围,实施规范管理,如瑞典、荷兰、美国、澳大利亚、新西兰等,亚洲的日本、韩国及台湾地区在休闲渔业管理和科学研究方面也走在前列,值得借鉴。

3.3.1 管理体系结构

基本形式为国家管理、地方政府管理和行业协会管理相结合,即行政管理和行业管理相结合。如美国联邦管理机构是国家海洋渔业局和内政部鱼类与野生生物局,分别管理海洋休闲渔业和淡水游钓业,主要负责全国休闲渔业的管理、研究和规划等;各州的休闲渔业管理机构则负责所辖水域内休闲渔业的管理。行业协会如美国钓鱼协会(SFI)等主要从事调查、规划、环境保护和垂钓者服务等项目[4],也有依靠地方政府实施管理的如加拿大主要由省、州地方政府对水域和垂钓者实施统一管理。

3.3.2 渔业法律法规

发达国家从中央到地方都制定了相应的渔业管理法律法规,建立了完整的执法队伍和体系。管理主要指向两个方面,一是规范和限制,二是生态环境保护。内容包括垂钓准入制度(许可证管理:目前许多国家和地区实行两种形式的入渔许可,一种是“钓鱼许可证”,另一种是“娱乐渔船许可证”或游艇许可证,主要通过控制参与钓鱼的人数和从事休闲渔业活动的船舶规模来实施管理。)和采捕量限制、休闲渔业配额、休闲娱乐渔船配额、垂钓区域、禁渔期、鱼种配额、渔具鱼饵限制、鱼获物大小数量限制等。基于国情、文化传统和产业发展状况差异,不同国家或地区在休闲垂钓管理方面各有特色。比较特殊的是在处理休闲渔业与传统渔业、商业渔业的竞争关系时,各国政策倾向有明显区别。如新西兰对在公众水域发生渔业资源利用冲突时支持非商业渔业的优先权,而日本则更强调对传统渔业的保护。

中国台湾地区已经出台施行若干管理规定,如《台湾娱乐渔业管理办法》等,基本形成了管理娱乐渔业的法律框架[1]。中国沿海地区如浙江、厦门、山东、天津、广东等省市也已制订和实施了关于休闲渔业管理方面的地方性法规,但只是针对局部地区和特定范围(船舶、渔排等设施)而设立的,局限性很大。目前,还缺乏全国范围、国家层面关于休闲渔业(包含休闲垂钓)管理的规范性文件。因此,管理制度的设计、完善应该加紧推进,应尽快对休闲渔业的定义、主管部门、经营单位、休闲渔业船舶及船员、休闲渔业经营和从业人员管理以及安全生产监管等方面作出专门的、法律意义上的规范规定,这样才能切实引导和规范休闲渔业的发展,同时保护环境、维护生态平衡。

3.4 重视科研指导推广作用

国家或行业协会休闲垂钓科研指导推广内容主要包括:资源调查和评估、资源开发保护规划、物种多样性保护、环境监测和污染治理、人工湖(人工渔场)或人工渔礁设计研制和投放、水生资源研究、鱼苗育种繁殖和放流、以及垂钓者教育培训、管理制度设计研究等。“科学技术是第一生产力”,伴随我国休闲垂钓、休闲渔业兴起的同时重视和发挥科研指导推广的积极作用,有利于避免资源浪费、环境污染、生态破坏,少走弯路,实现高起点、高水平、高效率、可持续发展。

可喜的是,《全国渔业发展第十二个五年规划》已经确定休闲渔业为现代渔业五大支柱产业之一,明确提出“鼓励发展文化多元的休闲渔业,丰富休闲渔业发展模式”。2012年农业部组织开展了全国休闲渔业示范基地创建工作,出台了《关于促进休闲渔业持续健康发展的指导意见》。今后还将开展相关行业标准制定、产业规划编制等工作,持续推进休闲渔业发展。我国休闲垂钓、休闲渔业的美好前景已经显现,值得期待和为之奋斗。

[1]刘晓君.我国休闲渔业的管理模式研究[D].上海:上海海洋大学,2009:11-22.

[2]国家农业部.关于促进休闲渔业持续健康发展的指导意见:农渔发[2012]35号[A].2012-12-04.

[3]贺春艳.休闲垂钓旅游行为分析——以湖南长沙、株洲两地休闲垂钓爱好者为例[J].顺德职业技术学院学报,2006(12):64-65.

[4]柴寿升,张佳佳.美日休闲渔业的发展模式对我国休闲渔业发展的启示[J].中国海洋大学学报,2007(1):27.