颈髓损伤患者MOTOmed运动训练前后上肢体感诱发电位的变化

2014-12-02林玉君柳尧花王丽华

林玉君,柳尧花,王丽华

(烟台山医院,山东烟台264001)

髓损伤(SCI)是常见的创伤性疾病,而颈髓损伤(CSCI)是 SCI中最常见损伤(占 55%~75%[1~3]),颈脊髓损伤的病死率可高达 26%[4],存活患者多伴有四肢瘫痪。近年来研究发现,MOTOmed运动训练能改善SCI患者肌力,促进患者早日康复,但 MOTOmed对 SCI患者体感诱发电位(SEP)的影响却鲜有报道。2009年1月~2012年5月,我们观察了MOTOmed运动训练后SCI患者上肢SEP N13、N20、P40 潜伏期及N9-N13、N13-N20 峰间期潜伏期差变化情况,旨在为临床应用MOTOmed运动训练治疗SCI提供电生理依据。

1 资料与方法

1.1 临床资料 SCI四肢瘫患者120例(肌张力增高患者除外),男101例,女19例;年龄18~58岁;身高164~177 cm。病程(59.5±21.5)d。损伤平面位于C3者9例,C4者34例,C5者77例。均符合美国脊髓损伤学会(ASIA)残损分级(修改自Frankel分级)[1]制定的标准:①SCI损伤平面位于颈段:C3~C5;②损伤程度:不完全性损伤;③残损分级:B级、C级;④经MRI或CT证实为CSCI。排除标准:①损伤平面位于C2以上、C6以下;②完全性损伤;③残损分级:A级、D级、E级;④伴有严重意识、精神障碍,严重心肺肝肾疾患;⑤既往有肢体骨折及神经损伤病史;⑥每周进行MOTOmed训练<5 d。⑥体感SEP检查N13、N20未引出患者。按患者入院单双日分为MOTOmed训练组(观察组)和常规康复组(对照组)各60例。两组年龄、性别、身高、病程比较差异无统计学意义。

1.2 MOTOmed运动训练方法 两组患者均接受常规康复训练:针刺、理疗、徒手运动疗法、经皮神经电刺激仪、电动站立床、平衡训练、中药、辅以营养神经药物;观察组同时加用德国生产的MOTOmed运动训练系统训练下肢,2次/d,每次15~30 min。采用被动训练模式,初始3 d设定速度2~3 r/min、阻力 4~5 NM,时间 10~15 min,1次/d,若患者无特殊感觉,即疲劳、肌肉酸痛、影响睡眠等不适,以后每日递增速度、阻力,延长时间至20~30 min,2次/d;患者下肢肌群肌力达3级以上,采取主动模式进行阻力训练。4周为 1个疗程,共 8个疗程,采用 MOTOmed 713.4/W41a型进行床边训练,能取坐位者采用MOTOmed lette型进行训练。

1.3 SEP检查及观察方法 SEP检查采用美国Nicolet肌电图诱发电位仪。刺激部位:双侧腕部正中神经,用表面刺激电极,以0.2 ms波宽的方形脉冲波,负极置于肢体近端,正极置远端,刺激强度以拇指出现抽动为宜,整个测试中用恒定电流,刺激频率2~5次/s,叠加次数 300次,带通频带 20~3 000 Hz,分析时间100 ms。上肢SEP记录:记录电极用1 cm针灸针,安放于C3/C4、C5棘突、锁骨上窝(Erb's点),参考电极分别放于 FZ、FZ、对侧 Erb's点。导联组合C3/C4-FZ(记录N20皮层电位),C5棘突-FZ(记录N13颈髓电位),Erb's点—对侧Erb's点(记录N9臂丛电位)。下肢SEP记录:记录电极用1 cm针灸针,安放于CZ后2 cm,腘窝,参考电极分别放于FZ、膝关节外侧。导联组合CZ后2 cm-FZ(记录P40皮层电位),腘窝—膝关节外侧(记录N6腘窝电位)。质量控制:分侧测试,左右两侧各重复2次,每侧高度重复,检查时患者全身放松,并维持室温22~25℃,上肢皮温34℃。

1.4 统计学方法 采用SPSS16.0统计软件。计量资料以±s表示,组间比较进行t检验。P≤0.05为差异有统计学意义。

2 结果

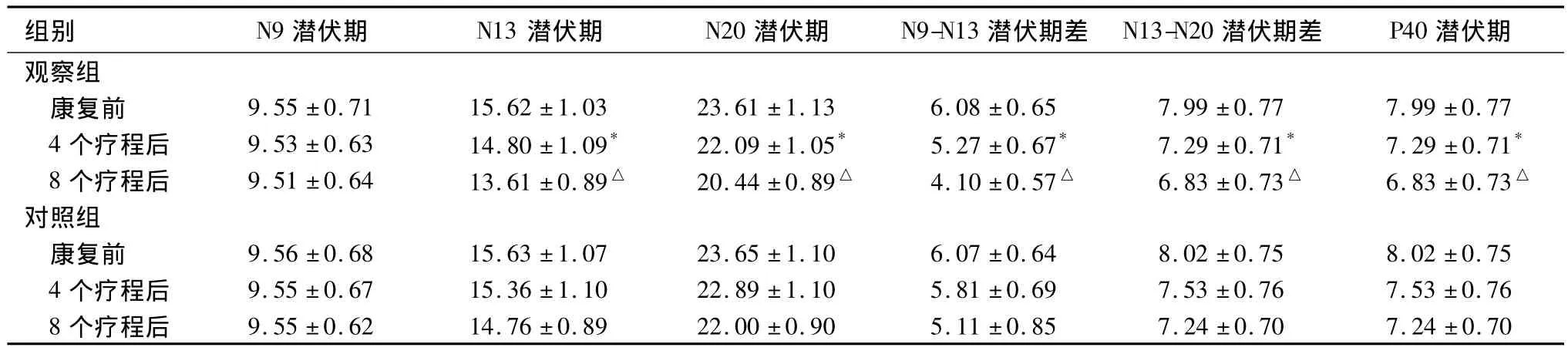

两组康复前后SEP检查结果比较见表1。

表1 两组康复前后SEP检查结果比较(ms,±s)

表1 两组康复前后SEP检查结果比较(ms,±s)

注:与对照组4个疗程后比较,*P<0.05;与对照组8个疗程后比较,△P<0.01

组别 N9潜伏期 N13潜伏期 N20潜伏期 N9-N13潜伏期差 N13-N20潜伏期差 P40潜伏期观察组康复前 9.55 ±0.71 15.62 ±1.03 23.61 ±1.13 6.08 ±0.65 7.99 ±0.77 7.99 ±0.77 4 个疗程后 9.53 ±0.63 14.80 ±1.09* 22.09 ±1.05* 5.27 ±0.67* 7.29 ±0.71* 7.29 ±0.71*8个疗程后 9.51 ±0.64 13.61±0.89△ 20.44 ±0.89△ 4.10 ±0.57△ 6.83 ±0.73△ 6.83±0.73△对照组康复前 9.56 ±0.68 15.63 ±1.07 23.65 ±1.10 6.07 ±0.64 8.02 ±0.75 8.02 ±0.75 4 个疗程后 9.55 ±0.67 15.36 ±1.10 22.89 ±1.10 5.81 ±0.69 7.53 ±0.76 7.53 ±0.76 8 个疗程后 9.55 ±0.62 14.76 ±0.89 22.00 ±0.90 5.11 ±0.85 7.24 ±0.70 7.24 ±0.70

3 讨论

大量临床研究[5~7]证实,康复训练可改善患者肢体运动功能,提高患者生活自理能力,有助于患者早日回归家庭及社会。研究[8]发现,脊髓损伤后,功能锻炼的介入可降低患者致残率,改善生活质量。其功能恢复是基于损伤后中枢神经系统的结构、功能的重组和可塑性原理,通过输入正常的运动模式,促进患者正常运动模式的形成,达到最大的功能恢复。MOTOmed智能化肢体运动系统是模仿爬行、步行的圆周运动,被动运动使患者通过意念给大脑传入信号,将刺激由脊髓上行传导大脑,当患肢肌力增加,稍加用力时仪器的识别系统立即反馈,进入助力运动模式,由脊髓上行传导传入大脑的信号增强,有助于脊髓功能的恢复。MOTOmed同时具有视觉—生物反馈的作用及重复进行训练,对于躯体运动感觉系统来说,在接受某一特定的刺激时产生生物电活动,冲动经躯体运动感觉通路及各级神经中粗大有髓鞘神经纤维传入大脑皮质,使其兴奋性提高,同时引起相应的脊髓反射,改变脊髓运动神经元突触兴奋。

SEP是指躯体感觉系统在受到外界某一特定刺激后产生的生物电活动,能反映躯体感觉通路及各级神经中粗大有髓鞘上行神经纤维的传导功能。1973年Perot首先阐述了SEP对脊髓损伤患者检查的意义,临床及实验研究中SEP作为定位及疗效判断已被国内外学者所采用[9,10],仅靠临床体检及CT、MRI等检查难以准确判断脊髓的神经功能。SEP检查是一项为临床提供直接了解和评定脊髓神经功能情况的辅助检查方法。SEP诊断脊髓损伤的准确率达91.3%[11]。目前主要用于临床研究的是短潜伏期体感诱发电位(SLSEP),其不受意识的影响,具体传导通路主要沿深感觉传导通路传导,即由脊髓背根神经节的中枢支传入脊髓后索,向上达延髓薄束核及楔束核,换元后交叉至对侧组成内侧丘系向上传导达丘脑腹后外侧核,交换神经元,通过内囊达大脑皮层中央后回。SEP反映从外周感受器、脊髓后索、大脑皮层中央后回等深感觉上行通路传导功能。任何影响该通路的损伤,理论上均可引起SEP的变化。因此,SEP对感觉神经系统的评价理论上是全面、有效的;同时由于感觉、运动神经纤维相伴行,损伤常同时累及感觉、运动神经纤维,因此,可以通过对感觉系统的评价来间接评判运动系统功能。研究[12]发现,N9系臂丛复合电位,N13主要源于颈髓后角突出后电位,N20系一级体感皮层原发反应,N20反映皮层神经的电活动。上肢SEP可反映臂丛神经、颈髓及皮层深感觉传导通路的完整性及功能状况。动物实验证实,CSCI后,出现脊髓灰质出血,灰白质水肿,髓鞘与轴索间隙增大,神经元细胞体缩小,白质脱髓鞘等病理改变[13],由于神经纤维脱髓鞘改变,神经传导由跳跃式传导变为连续性传导,神经传导速度明显减慢,N13、N20潜伏期及N9-N13、N13-N20峰间潜伏期差延长,臂丛神经未损伤,N9潜伏期正常。随着康复治疗进行,髓鞘再生,颈髓神经传导功能的恢复,上肢SEP N13、N20潜伏期及N9-N13、N13-N20峰间潜伏期差均缩短。

本研究结果显示,观察组 N13、N20潜伏期及N9-N13、N13-N20峰间潜伏期差逐渐缩短,且缩短程度明显优于对照组,证实MOTOmed运动训练能明显改善CSCI患者脊髓神经传导功能。

[1]王茂斌.康复医学[M].北京:人民卫生出版社,2009:469-470,168-169.

[2]Pickett GE,Campos-Benitez M,Keller JL,et al.Epidemiology of traumatic spinal cord injury in Canada[J].Spine,2006,31(7):799-805.

[3]Sekhon LH,Fehlings MG.Epidemiology,demographics,and physiology of acute spinal cord injury[J].Spine,2001,26(24):2-12.

[4]Farmer J,Vaccaro A,Albert TJ,et al.Neurologic deterioration after cervical spinal cord injury[J].J Spinal Disord,1998,11(3):192-196.

[5]范小艳.主动与被动运动训练对脑卒中偏瘫患者下肢功能的影响[J].中华物理医学与康复杂志,2009,31(5):341-343.

[6]崔贵祥,宋成忠,岳寿伟.功率自行车运动对亚急性期脑卒中偏瘫患者步行能力和日常生活活动能力的影响[J].中国康复医学杂志,2009,24(6):530-532.

[7]李长顺,崔贵祥.下肢功率自行车运动对脑卒中偏瘫患者步行能力的影响[J].中国康复理论与实践,2008,11(2):121-123.

[8]燕铁斌.日常生活活动评估及临床应用进展[J].中国康复医学杂志,1993,8(5):235-236.

[9]刘南平,孙海峰,杨丽,等.脊髓病变患者体感诱发电位检测及预后判断[J].中国临床康复,2002,6(18):2703-2704.

[10]Gaviria M,Privat A,d'Arbigny P,et al.Neuroprotective effects of gacyclidine after experimental photochemical spinal cord lesion in adult rats:dose-window and time-window effects[J].J Neurotrauma,2000,17(1):19-30.

[11]陈裕光,李佛保,万勇,等.TMS-MEP与CSEP诊断脊髓损伤的作用比较[J].临床骨科杂志,1998,1(2):79-82.

[12]潘映辐.临床诱发电位学[M].2版.北京:人民卫生出版社,2000:113-120.

[13]侯勇,聂林,汤继文.脊髓损伤后早期减压对诱发电位影响的实验研究[J].中国矫形外科杂志,2006,14(6):440-441.