中西医结合治疗偏头痛30例疗效观察

2014-11-27樊鹏举

樊鹏举

(江苏省昆山市巴城镇石牌社区卫生服务中心 昆山215312)

偏头痛是临床常见病、多发病,以突然发作一侧或双侧颞部阵发性、搏动性跳痛、胀痛或钻痛为特点,甚则伴恶心呕吐,属中医“头风”范畴,其病程缠绵、反复发作。由于发病机制比较复杂,临床对本病的治疗也有多种方法。笔者自2010年4月~2013年4月,采用自拟芎芷汤结合西药西比灵、谷维素治疗偏头痛30例,并与单用西药治疗进行对照观察,取得较满意疗效。现将结果报道如下:

1 临床资料

1.1 诊断标准 参照国家中医药管理局颁布的《中医病证诊断疗效标准》中头风诊断标准[1],所有患者均进行神经系统检查,或经CT、MRI等检查,排除脑部器质性病变、感染性疾病。临床表现:一侧头痛或双侧交替刺痛、胀痛或波动性跳痛,突然发作或间歇发作,或伴眼和前额、后脑作痛,或伴头晕、恶心,面容痛苦。

1.2 一般资料 门诊病例50例,随机分为两组。治疗组30例,男性12例,女性18例;年龄20~60岁,平均42.5岁;病程6个月~30年,平均10.0年。对照组20例,男性7例,女性13例;年龄21~59岁,平均41.6岁;病程8个月~28年,平均9.5年。两组患者性别、年龄经统计学处理,差异均无显著性意义(P>0.05),具有可比性。

1.3 治疗方法 对照组口服西药西比灵胶囊5 mg,qn;谷维素20 mg,tid。1个月为1个疗程。治疗组在对照组基础上加用中药治疗。治以活血化瘀、通络止痛为主,自拟芎芷汤:川芎30 g、白芷15 g、当归30 g、红花 9 g、赤芍 12 g、全蝎 6 g、地龙 10 g。临床根据头痛之部位、虚实及伴发病症随症加减:巅顶痛加藁本,前额痛加防风,颞侧痛加柴胡,枕后痛加羌活,痛引颈项加葛根,伴失眠加酸枣仁、远志、夜交藤,口干加葛根、玄参,头晕加天麻,恶心呕吐加半夏,气虚加黄芪,血虚者加何首乌、生地,肾虚者加杜仲,痰湿明显加苍术、白术,血压偏高加钩藤。前半月每天1剂,后半月2 d 1剂,每天分2次服。1个月为1个疗程。

1.4 疗效标准 随访1年,观察两组治疗前后临床症状的改变。治愈:头痛消失,随访1年未复发;好转:头痛减轻,发作时间缩短或周期延长;无效:头痛症状无变化[1]。

1.5 统计学方法 采用χ2检验。

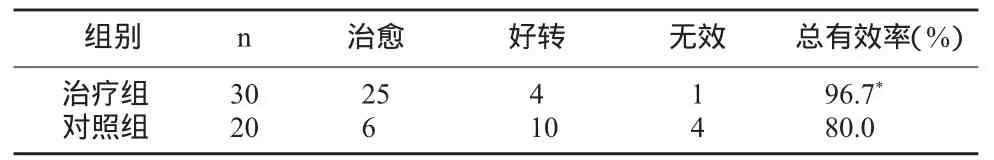

1.6 治疗结果 见表1。

表1 两组临床疗效比较 例

2 讨论

现代医学对于偏头痛的病因尚不清楚,目前国内外比较一致的观点认为:其由复杂的神经体液因素引起颅内外血管及神经功能失调所致。传统西医常用西比灵抑制血管平滑肌的收缩和保护脑细胞,谷维素调节神经功能,虽有一定近期疗效,但易复发,难治愈。中医学认为,偏头痛属中医学“头风、偏头风”范畴。川芎“上行头目,下行血海,行血中之气,祛血中之风,走而不守”,故为治疗本病之首选药。《神农本草经》言,川芎主“中风入脑头痛”,李东垣亦言“头痛须用川芎”。川芎味辛,性温,归肝胆经,为血中之气药,走而不守,上行头顶,能化痰祛瘀,使诸药直达病所,为治头痛之要药。药理研究显示川芎可扩张周围血管,加速微循环血流速度,增加微血管开放数目以及抑制血小板聚集等作用[2]。汪昂云:“以巅顶之上,惟风药可到”,故其治疗用虫药为臣,以搜风涤痰、通络止痛。活血之法,尤其活血兼以祛风则为久病痛剧所必用,是“久痛入络、久痛多瘀、不通则痛”理论的具体运用,在实践中取得了显著的疗效。自拟芎芷汤方中以川芎、当归、红花、赤芍活血化瘀,通畅脑络;全蝎、地龙、白芷搜风通络止痛。诸药同用共奏活血化瘀、通络止痛之功。综上所述,中西医结合治疗偏头痛较之西药治疗具有见效快、疗效好、不易复发等优点,值得临床推广应用。

[1]国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[S].南京:南京大学出版社,1994.22-23

[2]段必科.中医药治疗偏头痛的临床体会[J].大家健康(下旬版),2013,7(3):36