农民工家庭与城镇住户消费行为差异分析:来自中国城乡劳动力流动调查的证据

2014-11-27曾湘泉

明 娟 曾湘泉

(中国人民大学 劳动人事学院,北京100872)

一、引言

20世纪90年代以来,我国大量的农村劳动力进入城市,国家统计局抽样估计结果显示,2013年全国农民工总量达到2.69亿。同时,农民工收入水平也不断提高,2013年外出农民工人均月收入为2 609元,比上一年增长13.9%①。被称作消费“第三元”②的农民工群体承载了中国扩大内需的希望。李克强总理也曾表示,城镇化将是未来10年中国内需的最大来源,而农民工是城镇化的主力。但中国特有的户籍制度使城市消费市场出现分化,农民工虽然进了城,但由于没有城市户籍“身份”,很难享受到诸如医疗、教育、养老等城市相应的基本保障和公共服务,因此也被称作城市边缘化群体。如何解读农民工在城市的身份认同困境,消费为我们提供了一个新的思路。了解农民工在城市的消费状况,把握其与城镇居民消费结构的差异,使我们能够深入了解户籍制度对消费市场的影响,有利于更好地开拓农民工消费市场。

国外对移民消费,特别是移民与当地居民消费差异的关注并不多,而实证研究主要集中在探讨加拿大移民与当地居民消费水平以及消费模式的差异。Abizadeh和Ghalam利用加拿大家庭统计调查数据,研究发现加拿大移民的边际消费倾向高于当地居民,而随着迁移时间的延长,移民消费模式接近当地居民,具体到分类消费项目,移民在住房、家居设备和医疗保健方面的消费模式基本与当地居民一致,不过在其他领域存在显著差别[1];Carroll和Rhee则指出,移民25~30年后将和当地人的消费模式趋同[2];Shahabi-Azad也利用加拿大家庭统计调查数据探讨了加拿大当地人和移民在交通支出上的差异,发现加拿大当地人和移民总的交通支出存在显著差异,公共和私人交通支出也有较大差异。具体来讲,对于总交通支出和私人支出,在初期移民都有较高的支出水平,在43岁以后实际私人支出会逐渐减少,而在任何年龄组别,移民与当地人的公共交通支出差异都较大[3];Wang对居家营运(household operation)支出和家具需求的研究也发现,移民家庭最初的居家营运和家具支出稍高于加拿大当地家庭,但随时间推移,移民消费接近当地居民家庭,50岁以后其消费支出与加拿大当地家庭消费基本趋同[4]。

这些研究虽然采用的估计方法、数据及估计路径有所差异,但最终都证实“移民与当地居民的消费行为存在显著差异”,研究者也从不同理论视角进行了诠释:一是,迁移动机。劳动力迁移大多是暂迁行为,迁移的动机是通过储蓄等获得必要的投资资本,一旦达到目标,立即回流[5][6];成功的技能工人喜欢回到母国创业,利用自身的人力或者创业资本获得高回报[7]。这些使得移民会减少在输入地的消费,而把积累的财富以汇款等形式汇回母国,以备在母国持有资产或将来消费。而另一方面,单独外出的移民,不得不将家庭其他成员或财产委托亲戚代为照看,或在金融市场不发达条件下,需要亲戚代为支付首次迁移的成本,因此移民通过购买礼物,作为汇款的替代品来补偿亲戚提供的经济与非经济上的支持,而被看做是奢侈的消费者[8],或者移民为获得在输入地社会的身份认同,通常比当地居民花费更多的收入在服装、首饰和轿车等有形商品上,因此在奢侈品的消费上,移民通常的花费比当地居民多[9]。二是预防性储蓄。预防性储蓄动机主张,移民可能比当地人更注重储蓄,抑制了他们的消费需求。移民预防性储蓄动机更强,主要是因为移民在东道国会面临更大的收入不确定性以及劳动力市场参与、社会保险等歧视[10],而不得不进行预防性储蓄。同时,在金融流动不发达的情况下,由于与家人和朋友地理上的距离,移民在失业等急需时很难从母国家庭获得经济支持,这些因素使得移民比当地居民有更高的预防性储蓄。

国内研究更多关注农民工在劳动力市场上的结果及原因,对农民工在城市消费市场上的行为和表现的研究并不多,与城镇居民消费行为差异的研究微乎其微。仅有陈斌开等利用中国社会科学院微观家庭调查数据CHIPS(2002年),考察了户籍制度对居民消费行为的影响,他们认为,城镇移民边际消费倾向要显著低于城镇居民,户籍制度是二者边际消费倾向差异背后最重要的原因,而放松户籍限制将使移民人均消费提高20.8%[11]。不过该研究也有两个问题有待完善:一是,没有对城镇住户与农民工家庭的消费差异进行分解,明确户籍制度在解释消费差异中的贡献率;二是,没有考虑城镇住户与农民工家庭的消费结构差异。

基于此,本文在此基础上,利用中国城乡劳动力调查数据RUMIC(2008年)进一步探讨农民工与城镇居民消费行为差异。我们的研究大致有两个拓展:一是,在控制影响消费的其他因素条件下,考察农民工家庭边际消费倾向与城镇居民的差异,并对消费差异进行分解,探讨户籍制度等因素对消费差异的影响程度;二是,对消费结构进行讨论,比较农民工家庭与城镇住户在具体支出类别上的差异,并分析其成因。

二、数据说明与估计方法

本文使用的数据来自2008年中国城乡劳动力流动调查(Rural Urban Migration in China,RUMIC),RUMIC是由澳大利亚国立大学、昆士兰大学和北京师范大学等学校的一批学者联合发起的一项追踪调查,调查包括三类群体:农村住户、城镇居民家庭、外来务工人员。本文主要使用其中的城镇居民家庭调查数据和外来务工人员调查数据。调查在劳动力流入和流出数量最大的9个省份进行,具体包括广州、东莞、深圳、郑州、洛阳、合肥、蚌埠、重庆、上海、南京、无锡、杭州、宁波、武汉、成都4等15个城市,共获得城镇住户问卷4 584户,农民工家庭住户4 984户。剔除在主要变量(包括家庭消费、家庭收入、户主年龄、户主教育程度等)上缺失的样本之后,获得城镇和移民家庭样本数分别为4 471个和4 908个。

为考察农民工与城镇居民消费行为的差异,本文借鉴陈斌开等的计量方程[11],控制影响消费行为的其他因素后,探讨户籍是否影响农民工与城镇居民的消费行为。

其中,C为家庭人均消费③。Migrant是虚拟变量,没有城市户籍的农民工取值为1,有城市户籍的城市居民取值为0。Y为家庭人均收入④。γ是我们关注的变量,如果γ显著为负,表明农民工家庭的边际消费倾向低于城镇住户。X表示其他控制变量,主要指生命周期(户主年龄)、持久性收入(户主受教育年限)、预防性储蓄(户主工作行业、职业)及所在城市等。主要变量的描述性统计见表1。

表1 主要变量描述性统计

从表1可以看出,(1)城镇住户消费水平显著高于农民工家庭。不管是家庭总消费还是人均消费,城镇住户都要显著高于农民工家庭,其中城镇住户家庭月消费比农民工家庭高出1 596.18元,人均月消费高出约151.43元。(2)城镇住户收入水平也显著高于农民工家庭。城镇住户人均月收入达到1 741.83元,农民工家庭人均月收入仅为1 476.68元,前者高出约265.16元。(3)与城镇住户相比,农民工家庭相对更年轻,户主受教育程度更低,家庭规模更小。从户主特征来看,农民工家庭相对年轻,其户主年龄显著低于城镇住户,低约19.21岁,这与外出农民工以青壮年为主有关。而农民工家庭户主的平均受教育年限要低于城镇住户约1.9年,农民工家庭户主平均受教育年限为9.28年,稍高于九年义务教育水平,与国家统计局公布的数据相吻合⑤。从家庭规模来看,城镇住户平均家庭规模接近3人,相当于三口之家,这与城镇实施的独生子女政策有关。而农民工家庭平均规模仅有1.6人,不足两人,这也符合当前农民工外出实际情况,即大部分家庭是夫妻单独或者两人共同外出,而把子女留在农村由老人代为照看,所以大部分农民工家庭在城镇共同生活的人口不足2人。

三、结果与分析

(一)农民工与城镇住户消费行为比较

表2是农民工家庭与城镇住户消费行为的估计结果。模型(1)和模型(2)分别报告了农民工家庭和城镇住户消费方程的估计结果。模型(3)和模型(4)报告了混合回归的估计结果。

从模型(1)和模型(2)的估计结果可以看出,农民工家庭的边际消费倾向为0.344 0,远低于城镇住户的边际消费倾向0.438 3。模型(3)在控制了生命周期(户主年龄)、持久性收入(户主受教育年限)、预防性储蓄(户主工作行业、职业)及所在城市后,估计结果发现,农民工家庭的人均消费水平要显著低于城镇住户,约低157.6元。而加入家庭收入与是否是农民工家庭的交互项后(模型4),回归结果显示:农民工家庭边际消费倾向要显著低于城镇住户,农民工家庭的人均边际消费倾向比城镇住户低13.05%,与陈斌开等的结论一致[11],证实农民工家庭与城镇住户的消费存在显著差异。在其他控制变量上,家庭收入对消费有显著正影响,这与姜洋等对中国居民消费行为的分析结论一致,即“当5期收入是影响居民消费的主要因素”[12]。户主特征也对家庭消费有显著影响,年龄越大,家庭消费水平越低,而户主的受教育程度对家庭消费有显著正影响,说明家庭消费要受到家庭生命周期、家庭持久性收入的影响。

表2 农民工家庭与城镇住户消费行为估计结果及稳健性检验

(二)农民工家庭与城镇住户消费差异Oaxaca-Blinder分解

农民工家庭消费显著低于城镇住户,为探寻这一差异背后深层次的原因,我们采用Oaxaca-Blinder分解。Oaxaca-Blinder分解将农民工家庭与城镇住户消费差异分为可解释部分和不可解释部分,可解释部分为禀赋差异,由个体特征差异造成,而不可解释部分为禀赋回报差异,可归结为制度因素或其他不可观测的因素的影响。具体分解结果如表3所示。

表3 农民工家庭与城镇住户消费差异Oaxaca-Blinder分解结果

表3的分解结果显示,当以农民工家庭人均消费、城镇住户人均消费和混合人均消费为指数基准时,人均消费均值差异的可解释部分,即由禀赋造成的差异分别占总差异的33.70%、37.70%、37.34%。三个基准的分解结果均显示,农民工家庭与城镇住户消费差异大部分是不可解释的,在三个基准中,不可解释部分分别占到总差异的66.30%、62.30%和62.66%。而这些不可解释的因素,可能是由户籍制度引起的[11],这可以从两个方面理解:

1.劳动力市场分割。由户籍导致的劳动力市场分割使得农民工主要在工资低廉、工作条件差、就业不稳定的次级劳动力市场工作[13],农民工从业劳动力市场特性也就决定了他们的收入不高,这在一定程度上限制了他们的消费意愿。而收入不确定性以及社会保障的缺失也使得农民工不得不进行预防性储蓄,进一步降低了他们的消费能力。另外,在就业市场上的不平等待遇,也大大降低了农民工的收入预期,促使农民工进行消费调整。这与Pendakur的观点相近:预期未来财富少的人,会相应减少消费,即使在获得意外收入的时候[14]。

2.工作与家庭分离。户籍制度的存在,特别是与户籍挂钩的医疗、教育等公共服务,甚至是购房等都受到较大限制,使得大部分农民工难以在城市实现定居,工作与家庭分离,不得不选择往返于城乡间进行循环迁移。这不仅减少了农民工在城市的消费支出,更影响了他们在城市定居的意愿,导致农民工把打工的大部分积累以汇款的形式寄回(带回)农村进行消费或者投资。

(三)农民工家庭与城镇住户消费结构比较

按国家统计局的消费分类,家庭总消费可以分为8类:食品、衣着、居住、家庭设备、医疗保健、交通通信、教育文化及其他。对于居住支出,城镇居民通常是购房(自有住房),而农民工通常是租房(或在单位免费住宿),两者没有可比性,“其他”支出城镇居民与农民工所指也不一样,所以本文最终选择了食品、衣着、家庭设备、医疗保健、交通通信、教育文化等6项月支出进行比较分析。

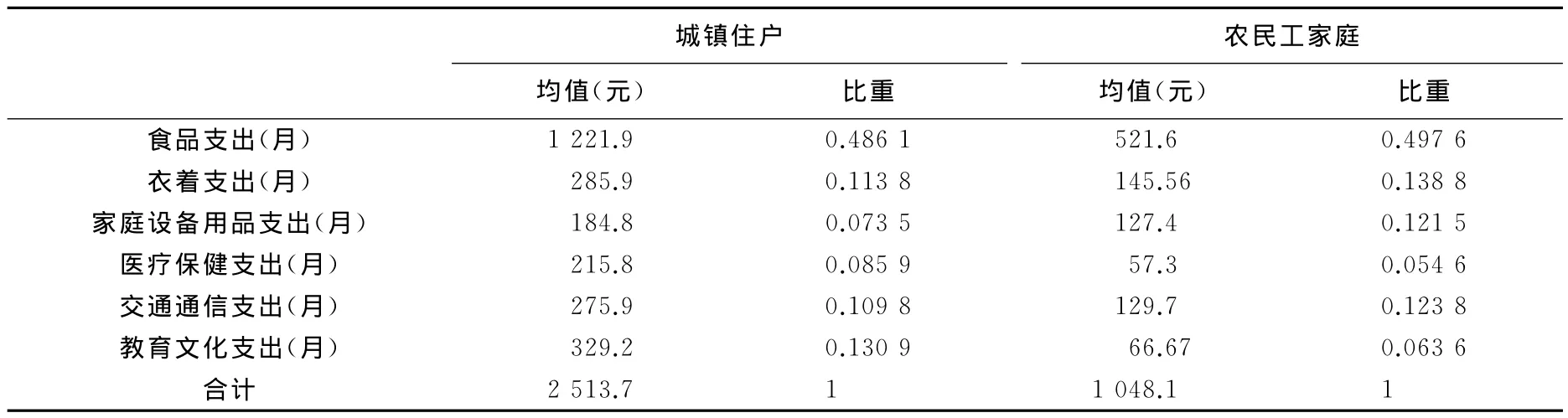

表4 农民工家庭与城镇住户消费结构的描述性统计

表4给出了农民工家庭与城镇住户消费结构的描述性统计。从各消费支出类别均值来看,城镇住户均高于农民工家庭。从各消费支出比重来看,农民工家庭与城镇住户也存在一定的差异。具体而言,农民工家庭的衣着、家庭设备用品两项支出比重明显高于城镇住户,而在医疗保健、教育文化方面的支出比重相对较低,两者的交通通信和食品支出比重基本持平,相差约1个百分点。

为了进一步讨论农民工家庭与城镇住户分类消费的差异,我们采用Standard Fractional Logit Model来估计,将单项消费支出占总支出的比重作为被解释变量,具体估计结果如表5所示。

表5 农民工家庭与城镇住户分类消费估计结果

从表5可以看出,在控制其他变量的情况下,农民工家庭食品、医疗保健、教育文化支出比重显著低于城镇住户,家庭设备用品和交通通信支出比重显著高于城镇住户,而农民工家庭衣着支出比重也高于城镇住户,但并不显著。

农民工家庭食品支出比重显著低于城镇住户,这可能与农民工居住生活方式有关。目前外出农民工的住宿是以雇主或单位提供住房为主,国家统计局发布的2013年农民工监测调查报告显示,46.9%的农民工由雇主或单位提供免费住宿。以集体宿舍形式提供居住,使得大部分农民工不得不在食堂等就餐,而部分雇主还通过免费或者补贴等形式为农民工提供膳食,这也使得农民工在食品支出上的比例下降。

农民工的医疗保健比重也显著低于城镇住户,这与当前户籍制度导致的医疗隔离有关。虽然农民工参加社会保障比例持续上升,但总体仍较低,国家统计局农民工监测调查报告显示,2013年外出农民工参加医疗保险的比例仅为17.6%。也就是说在中国城市打工的大部分农民工被排除在医疗保障体制之外,他们生病时很难得到有效支持。据调查,农民工在务工经商期间生病时,有37.79%的农民工会自己根据病情到药店买药,20.45%的农民工去私人诊所看病,仅有32.01%的农民工选择到正规医院就医⑥,究其原因主要有三:一是正规就医费用太高,二是没有去医院看病的习惯,三是没钱看病等。所以最终导致农民工家庭医疗开支比例要显著低于城镇住户。

农民工的教育文化支出比例也显著低于城镇住户,可以从两个方面来解释:一是,受户籍限制,农民工大部分在次级劳动力市场上工作,这些工作岗位对农民工技能要求并不高,甚至没有多少专业技能要求。而农民工通过参加短期职业培训,就可以快速上岗,在技能培训上的投入并不多。国家统计局的调查也显示,农民工提高职业技能的主要方式是参加短期(半年内)职业培训、自学专业知识、个人拜师学艺,接受长期(半年以上)职业教育的仅占9.7%⑥。二是,大中城市入学资格与户籍挂钩的规定,使得农民工子女在城市很难真正享有公平的教育机会。目前仅有约1 200多万(约占17%)的农村户籍孩子随父母在城市接受义务教育⑦,近5 800万儿童留守农村,而随迁子女还面临诸多高考壁垒和升学不确定性,这些都进一步削弱了农民工在城市的教育支出,导致家庭教育支出份额要显著低于城镇住户。

不过,我们发现农民工家庭的家庭设备及交通通信支出比例要显著高于城镇住户。这可能与农民工迁移特性有关。一方面,农民工就业稳定性较差。国家统计局农民工监测调查报告(2011年)显示,农民工从事现职平均为2.7年,其中从事现职累计不满1年的占22.7%,1~2年的占43.1%,而3~5年的占20.9%,5年以上的仅占13.3%。而工作转换,往往需要变换工作地点,农民工家庭可能要频繁重新购买基本家庭设备等,导致家庭设备用品支出比例高于城镇住户。另一方面,农民工实现持久性迁移或者举家迁移的比例不高,2011年举家外出农民工也仅占总外出人数的20.7%⑧,城乡循环迁移仍是农村劳动力外出的主要模式,农民工与家乡之间仍维持较强的经济社会联系,他们会在春节或者农村家庭需要帮助时义无反顾地返乡,一年一度的“春运”正是这种模式的真实体现,这无疑会增加农民工的交通支出。而由于不能举家迁移,农民工会频繁通过网络、手机、固定电话等与留守亲人保持联系,这在一定程度上也会增加其通讯支出,最终导致农民工的交通通讯支出比例高于城镇住户。这一研究结论与Wang的结论一致。Wang利用加拿大家庭统计调查数据,研究发现加拿大移民初期的居家营运消费高于加拿大当地家庭,在其他条件相同的情况下,移民家庭比当地家庭多花45%在长途电话费用上[4]。

农民工家庭衣着支出份额要高于城镇住户,但并不显著,这说明农民工家庭具有较强的融入城市生活的意愿。而移民对当地城市的认同和融合最先体现在服装的消费上,其对当地文化的认识和自我重建在服装的消费上显示出来[15]。农民工通过服装购买,试图从身份上获得自己是城里人的认同。

四、结论及建议

本文利用中国城乡劳动力流动调查数据探讨了农民工家庭与城镇住户的消费差异,在控制了生命周期(户主年龄)、持久性收入(户主受教育年限)、预防性储蓄(户主工作行业、职业)及所在城市后,估计结果显示:农民工家庭消费与城镇住户消费存在显著差异,农民工家庭边际消费倾向要显著低于城镇住户。Oaxaca-Blinder分解进一步揭示,农民工家庭与城镇住户消费差异大部分是不可解释的,这些不可解释因素可能是由户籍制度引起的。将分类消费采用Standard Fractional Logit Model分析发现,农民工家庭的食品、医疗保健、教育文化支出比例要显著低于城镇住户,而家庭设备用品和交通通信支出比例要显著高于城镇住户,而农民工家庭衣着支出比例与城镇住户的差异并不显著。

理解农民工家庭和城镇住户消费行为的差异具有重要的政策含义,特别是在2013年政府工作报告提出“加快推进户籍制度、社会管理体制和相关制度改革,有序推进农业转移人口市民化,逐步实现城镇基本公共服务覆盖常住人口,为人们自由迁徙、安居乐业创造公平的制度环境”的情况下,我们的研究结论更具有实践意义。农民工家庭在城市的消费低于城镇住户,除了收入等因素外,户籍制度才是最重要的影响因素,户籍隔离最终导致农民工的消费结构向交通通信、家庭设备用品方面倾斜,而没有用到医疗保健、教育培训等人力资本投资上。这种消费结构也可能进一步导致农民工家庭人力资本积累匮乏,长期处于低端劳动力市场而无法提升收入水平,转而又抑制消费。因此,在当前条件下,加快推进户籍制度改革,推进外出务工人口市民化,无疑成为经济社会体制改革持续推进的重要任务。

注释:

①数据来自于国家统计局2013年全国农民工监测调查报告。

②该说法来自于:魏培全.谁来填补2亿农民工的消费空白[J].半月谈,2007。

③由于消费是在家庭层面进行的,考虑到农民工举家迁移比例较低的现实,通常在城市的农民工家庭规模较小,因此,我们在比较农民工家庭与城镇住户消费行为时,采用家庭人均消费。

④农民工家庭收入,指生活在一起的农民工家庭在城市获得的工资性收入、家庭经营净收入、财产性收入和转移性收入的总和(不包括家庭其他成员在农村的收入)。

⑤国家统计局2009年农民工监测调查报告显示,在外出农民工中,文盲占1.1%,小学文化程度占10.6%,初中文化程度占64.8%,高中文化程度占13.1%,中专及以上文化程度占10.4%。

⑥详细可见:国家统计局服务业调查中心,城市农民工生活与教育状况——城市农民工生活质量状况调查报告之二,http://www.stats.gov.cn/tjfx/fxbg/t20061011_402358719.htm.

⑦详细可见:同是祖国未来——代表委员聚焦农民工子女教育问题。http://www.gov.cn/2013lh/content_2348993.htm.

⑧根据国家统计局《2011年农民工监测调查报告》计算得到。

[1]Abizadeh,S.,Ghalam,N.Z.Immigrants and Canadian-born:A Consumption Behavior Assessment[J].Social Indicators Research,1994,32(1):49—72.

[2]Carroll,C.D.,Rhee,B.K.,Rhee,C.Are There Cultural Effects on Saving?Some Cross-sectional Evidence[J].The Quarterly Journal of Economics,1994,109(3):685—699.

[3]Shahabi-Azad,S.Immigrant Expenditure Patterns on Transportation[Z].Research on Immigration and Integration in the Metropolis Working Paper,2001,01—01.

[4]Wang,L.Household Operations and Furnishings Consumption Patterns of Canadian and Foreign-born Consumers[Z].Research on Immigration and Integration in the Metropolis Working Paper,2001,01—18.

[5]Yang,D.Why Do Migrants Return to Poor Countries?Evidence from Philippine Migrants’Responses to Exchange Rate Shocks[J].Review of Economics and Statistics,2006,88(4):715—735.

[6]Dustmann,C.,Weiss,Y.Return Migration:Theory and Empirical Evidence from the UK[J].British Journal of Industrial Relations,2007,45(2):236—256.

[7]Dustmann,C.,Kirchkamp,O.The Optimal Migration Duration and Activity Choice after Remigration[J].Journal of Development Economics,2002,67(2):351—372.

[8]Illahi,N.Are International Migrants Conspicuous Consumers?Evidence from Pakistan-Gulf Migration[Z].Sustainable Development Policy Institute Working Paper Series,1992,01—15.

[9]Charles,K.K.,Hurst,E.,Roussanov,N.Conspicuous Consumption and Race[J].The Quarterly Journal of Economics,2009,124(2):425—467.

[10]Amuedo-Dorantes,C.,Pozo,S.Precautionary Savings by Young Immigrants and Young Natives[J].Southern Economic Journal,2002,69(1):48—71.

[11]陈斌开,陆铭,钟宁桦.户籍制约下的居民消费[J].经济研究,2010,(增刊):62—71.

[12]姜洋,邓翔.居民消费行为的收入决定论——中国城乡居民消费函数的省际验证[J].中央财经大学学报,2011,(11):74—80.

[13]郭继强.中国城市次级劳动力市场中民工劳动供给分析——兼论向右下方倾斜的劳动供给曲线[J].中国社会科学,2005,(5):16—26.

[14]Pendakur,K.Consumption Poverty in Canada,1969—1998[J].Canadian Public Policy,2001,27(2):125—149.

[15]Ger,G.,Ostergaard,P.Constructing Immigrant Identities in Consumption:Appearance among the Turko Danes[J].Advances in Consumer Research,1998,25(1):48—52.