论《水浒传》“朴刀”的失传:基于文学与图像关系视角

2014-11-22赵敬鹏

赵敬鹏

(南京大学文学院 江苏 南京 210023)

由于关涉到《水浒传》的成书问题,朴刀曾备受学界的关注,如王学泰、石昌渝、陈松柏等,皆有精彩的论述。各家虽然结论不尽一致,但所用材料与研究方法无甚差异,大都是在各种付诸文本的文献基础上加以考证。有趣的是,朴刀作为《水浒传》出现频率最高的武器,其形制以及失传问题却至今没有一个确切的答案,就这一层面来说,《水浒传》中的朴刀值得继续申说;而此前的研究过分倚重语言文献,无视《水浒传》的图像材料,有鉴于此,秉持文学与图像关系的视角去分析朴刀图像,也就有可能为我们进一步探讨提供新的路径。

一、《水浒传》中的“朴刀”语象

《水浒传》作为叙述中国古代农民起义的经典小说,战争描写自然不可或缺,在大大小小的战争、打斗中,朴刀这种武器的使用频率最高。“朴刀”一词在七十回、一百回、一百二十回《水浒传》中分别出现了181次、203次和221次。如此之高的“出镜率”佐证了朴刀曾经是多么常用与常见,然而时过境迁,在明清以降的古籍中,“朴刀”总共才出现102次。可见,语词自有一个诞生和消亡的过程,语音和语义也会发生变化与损益,这些事实足以说明语言是一种有生命的存在。如果说“文学是语言的艺术”为学界所共识,那么,正因一代有一代之语言,王国维所说的“一代有一代之文学”在学理上才得以成立。就此而言,文学当属保存语言的“活化石”。

今人对《水浒传》中的朴刀已经相当陌生了,但能够依稀感觉到这是一种刀,只不过具体的模样仍未可知。好在《水浒传》这枚“活化石”不单单提到了朴刀,而且还有对它的“造型描述”(即“说图”,Ekphrasis),比如朴刀的安装过程、携带与摆放,以及使用方法等,这些语言所含的语象保存了朴刀的若干特征,有助于我们认识其原貌。

首先,朴刀属于临时组合式器具。卢俊义在听信吴用的算卦之后,率众人“去东南方异地上”躲避血光之灾,其手中的武器便是朴刀。《水浒传》第六十一回文本描绘了朴刀的安装过程——“卢俊义取出朴刀,装在杆棒上,三个丫儿扣牢了,赶着车子,奔梁山泊路上来。”可见朴刀的组合需要三个步骤:取朴刀,然后把朴刀安装在杆棒上,再加以类似扣锁的锚固物,用于防止朴刀和杆棒的分离。最后一步的锚固程序至关重要,因为这是临时组合而成的朴刀区别于长刀、长枪的关键所在。既然是临时组合式器具,朴刀的刀身与杆棒长短比例又是如何呢?武松逃离孟州城时,“就女墙边望下,先把朴刀虚按一按,刀尖在上,帮梢向下,托地一跳,把棒一拄,立在壕堑边”。武松显然倚仗朴刀杆棒做了一次“撑竿跳高”或者“撑竿跳远”,这就意味着朴刀的杆棒至少不能比武松的身高短太多,否则,“撑竿跳”的一系列动作都不可能完成,这种情况下的杆棒最多能当做“拐杖”。而且朴刀的刀身长度也要比杆棒短,不然武松撑竿跳高时将手握刀身,显然有悖常理,故而朴刀的杆棒肯定是长杆,绝非短柄,“朴刀柄杆一定比刀身长出许多”〔1〕(P156)。

其次,接下来的问题是,朴刀这种组合式器具应该怎样携带?主要的方式有将、拿、提、拈、绰、倒提等。“将”、“拿”意指普泛意义上的携带,与此相比,其他表示携带的动词能够从侧面展现出朴刀的特殊之处。既然朴刀可以“提”和“倒提”,这就说明朴刀是有前后,或者上下之分的。由于朴刀是安装在杆棒之上,所以刀在上、杆棒在下,或者刀朝前、杆棒朝后属于常规的携带姿势;反之,则为“倒提”朴刀。由携带朴刀的动词“拈”和“绰”也可以看出朴刀杆棒的直径不大,只需人的手掌和手指攥住即可,理应与长刀、长枪、长矛等武器的杆棒类似,或者更细一些。《水浒传》只有上述卢俊义一处提及了朴刀的组合安装过程,除此以外,朴刀都是以整体的形态随时用于战斗,可见朴刀并不一定需要临时组装,完全可以组装好之后的形态提供给携带者。

复次,朴刀应该如何摆放?王学泰先生认为“朴刀与长枪形状相近,把柄细长,所以就能和长枪一样放在长枪架子上”,同样也是由于细长的特征,“《水浒传》中写到放置朴刀时,常常用个‘倚’字。”《水浒传》中的“枪架”是摆放兵器的统称,如第二回中,王进“去枪架上拿了一条棒在手里,来到空地上,使个旗鼓”;第三回中,史进和朱武等三个头领“全身披挂,枪架上各人跨了腰刀,拿了朴刀”;第四十七回中,杨雄和石秀来到李家庄,“入得门,来到厅前,两边有二十余座枪架,明晃晃的都插满军器”。金圣叹在删改《水浒传》时,也没有明确区分“枪架”和“刀架”——“卢俊义心慌,便弃手中折刀,再去刀架上拣时,只见许多刀、枪、剑、戟,也有缺的,也有折的,齐齐都坏,更无一件可以抵敌。”(第七十回)简言之,枪架上不仅存放着枪,也有杆棒、腰刀、朴刀等枪类之外的兵器,并非用来专门归置枪械。在没有刀架可供放置时,朴刀可以“倚”在墙边,或者插在地上。例如朱仝前去抓捕杀人嫌疑犯宋江时,“自进庄里,把朴刀倚在壁边,把门来拴了”;杨志押运生辰纲,以及李逵背母亲前往梁山泊途中休息时,都是把朴刀插在地上。在《水浒传》中,临时放置朴刀、哨棒、禅杖等有长度的兵器时,大多“倚”在墙边或者门旁。所以,枪架上有朴刀不足为奇,并非因为它的细长特征。如果一定要突出朴刀的“细长”,也仅指它有着与长枪类似的杆棒,不能以偏概全地概括“上半身”刀身的形状。

再次,朴刀的使用方法。承上文所述,我们可以暂且归纳出朴刀是有着杆棒的长度,不同于普通的长刀、腰刀的临时组合式兵器。但朴刀刀身的形状仍然无法呈现于我们的脑海,不过,文本在叙写朴刀的使用方法时,提供了一些线索:《水浒传》身处冷兵器时代,朴刀的主要使用方法为“搠”、“戳”,即刺、扎;“砍”和“剁”只是次要方法。由此引出了我们的疑问:朴刀属于刀具,原则上应与大刀、长刀类似,使用方法以砍剁为主,缘何“水浒”人物反其道而行之,多持以枪、矛之类的戳刺法?这正是学界争论朴刀形状的焦点,也是我们由此推论朴刀失传的关键因素,因为朴刀形状的变化势必会造成使用方法的不同。

二、其他非文学作品中的“朴刀”语象

既往的研究面临这一难题时,绝大多数学者往往援引《水浒传》之外的文献,试图从中有所发现。首先可以肯定的是,朴刀不仅仅出现在《水浒传》中,它也是其他文学中的常客,甚至“朴刀杆棒”成为了小说的一大主题。其次,大量非文学作品中存有关于朴刀的语言描述。

此类文献还显示“朴刀”一词最早出现在北宋,然而作为当时最重要的军事著作《武经总要》却没有收录该兵器。不过,南宋时期的《建康志》记载了当时的官方“军器”,其中就有朴刀——“两千一百条朴刀枪”,这就证明了朴刀确实存在。但是需要注意的是,朴刀枪的数量巨大,与其数量相仿的武器是一千二百零九条“茅叶枪”,可以说二者属于常备武器。

宋元以降,明代《惟扬志》记载的“器仗”中有“半丈红朴刀”和“半丈黑朴刀”;到了清代,朴刀却属于“非民间常用之刀”。一旦持朴刀故意伤害,或者“误伤”旁人,都会遭到充军的惩罚。但是,以民间常用的镰刀、菜刀或者斧头伤人者,却不适用于这一条法律。换言之,朴刀在清代是“管制刀具”,宋代虽然也禁止私藏、携带器械,但并没有“朴刀”的身影。然而,无论文学作品还是非文学作品,都没有详细讲解朴刀刀身的样貌。

这些信息之于朴刀形状的考证没有太大帮助,却可以说明《水浒传》中的朴刀与明清时期的朴刀固然有着密切的关系,但并不是一回事。首先,《水浒传》中的朴刀是“常用之刀”,无论官方还是民间,朝廷正规军、小吏商贩、绿林强盗等,都使用朴刀。而到了清代,朴刀只能见诸兵器谱,寻常百姓并不能私自持有。其次,之所以宋代不像清代那样禁止朴刀,很有可能是因为当时的朴刀不仅仅是武器,似乎有着无法替代的其他功能。

透过上述文献,我们隐约感到朴刀形状可能发生了变异,或者命运出现了转折,但是起码可以做出如下的判断:在宋元明清长达数百年间,人们对朴刀形状的认识处于不断变化之中。这一点在明清时期的“水浒”图像中可以得到验证。

明清两代的“水浒”图像以木刻版画为主,曾经一度达到“万丈光芒”的盛况,由此可以窥知当时文学成像之势何等浩大。这些摹仿《水浒传》而成的图像,并非文学的附庸,而是文学的有机构成,尤其是在文学的传播以及经典化方面功不可没。“水浒”图像灿若星河、气象万千,我们可以通过比勘“水浒”图像同语象之间的对应或矛盾,进而考察朴刀形状在这数百年间的变化及其失传问题。

三、“水浒”图像中的朴刀

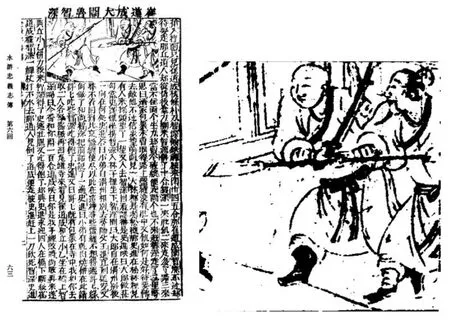

在建阳地区的插图本《水浒传》中,有多处朴刀的“特写”图像。刘兴我刊本的《新刻全像水浒传》第三回有一幅榜题为“县尉领兵捉拿史进”的插图(图1),暂且不论插图对文本叙事人称和视角的转变,图中两人衣饰有明显差别,靠近大门、右手执兵器者,其衣袖宽大,而且并未将小腿裹起,与图像左侧左手执兵器者形成鲜明对比,可以理解为一官一兵。图像选取了“县尉在马上,引着两个都头,带着三四百士兵,围住庄院”的场景进行摹仿,当时围剿队伍的武器有“钢叉、朴刀、五股叉、留客住”。尽管图像左侧士兵手中的武器没有呈现出全貌,却可以看出它细长的杆棒,杆棒之上还有疑似刀的部件。整幅版画图像以阳刻为主,但是为了在黑白两色间将士兵手中武器凸显出来,刻工故意对杆棒予以阴刻,否则难以与白墙的背景相区分。疑似刀具的上半部分有一大块凹凿,墨色浓重,意指较厚的刀背;反之,在较薄的刀刃处仅仅以墨线勾勒轮廓。在刀背与刀刃之间以环形连接的地方,应为刀盘。由于这四种武器中,钢叉、五股叉属于叉类武器,留客住属于钩挠,唯有朴刀属于刀类,所以我们推断士兵所持武器便是朴刀。

此本《水浒传》第六回有幅插图呈现了鲁智深在瓦罐寺与崔道成、丘小乙打斗的场面(图2)。《水浒传》中明确写道崔、丘二人所用的武器是朴刀,很显然图像右侧没有头发的人是和尚崔道成,另外一位脸上挂有髭须、头戴巾冠的即为道士丘小乙。《水浒传》讲丘小乙见崔道成打不过鲁智深,“却从背后拿了条朴刀,大踏步搠将来”。毫无疑问,图像左侧背对二人的便是鲁智深,在背后手执武器刺向他的正是道士丘小乙。图像中丘小乙右手执杆棒上端,左手执杆棒末端,刀尖朝向鲁智深。图像所显示出来的杆棒长度,大约是刀身长度的三倍,由此推断朴刀杆棒与刀身的比例大概在4:1到5:1之间。朴刀的刀身也全部展现在我们面前:图像分别以单条墨线勾勒刀刃和刀背的轮廓,在刀尖处却用了两条墨线,以此为刀身的厚度塑形。也就是说,这种刀身有三个平面,即除了刀刃两个面积较大的刀面之外,刀尖与刀背之间还有一个面积略小的平面。

尽管我们并没有发现图像中有关于朴刀刀身与杆棒通过扣锁组合的细节,但不得不说的是,王学泰先生所谓朴刀刀身“刀头小而尖”的判断不无道理。也正是因为朴刀刀身短小,砍剁起来较为困难,而且伤害程度较低,所以刀法便以刺扎为主了。这种榜题在版框之上、插图四周全是文字的刘兴我刊本《水浒传》被称作“嵌图本”。以上所例举“嵌图本”中的插图与文本语象对应,最大程度地还原了朴刀的刀身与刀法。然而,刘兴我刊本中的插图只是《水浒传》文学成像的一部分,如果要说明朴刀刀身形状的变化,还需考察《水浒传》在明清时期的整个文学成像史。

图1“县尉领兵捉拿史进”及局部图

图2“崔道成大斗鲁智深”及局部图

上述“嵌图本”刊刻时间是崇祯元年(1628年),但无论是早于此版本的双峰堂刻本、容与堂刻本,还是稍晚的石渠阁刻本,其中插图所示的朴刀,更多地是与相应文本的语象不符。语象与图像之间的这种“不符”,与历史学界所谓文本资料与田野调查之间的“矛盾”在学理上有相通之处,“在考古与历史资料的结合上,最有意义的不是能互相印证的考古资料与历史记载,而是两者间的矛盾。……透过对这些异例的诠释,我们能对历史上一些现象有更深入的了解。”那么,朴刀的语象与图像,在《水浒传》文学成像过程中存在怎样的矛盾,对于我们认识朴刀形状的变化又有什么益处呢?

双峰堂刻本《京本增补校正全像忠义水浒志传评林》(1594年)的书籍格式是“上评中图下文”,即书页上方为评语,高度约为插图的二分之一;评语下方紧接着插图,插图两侧各有四字榜题,评语与插图的总高度约为书籍版面高度的三分之一;插图下方是《水浒传》文本,文本整体高度约占版面高度的三分之二。之所以详述这一版本的书籍格式,旨在突出插图面积之小,这也是“上评中图下文”与“嵌图本”的类似之处。限于狭小的版面,两种版本插图的共同特点非常多:图像背景十分简单;人物面部表情相当模糊;图像中人物一般不会超过四个;图像多是对某一动作(斗、杀、打、拜、见等)的摹仿,而且动作雷同程度很高,比如对“拜”的摹仿,图中人物无论站立还是下跪,多会持以拱手礼,等等。简言之,趋简与类型化在很大程度上是受插图版面的物质性所限。

然而,图像版面狭小及其导致的后果,并不足以成为画工、刻工将语象错误图像化的借口。事实上,双峰堂刻本所绘朴刀图像却和语象大相径庭。例如第二卷第六回“九纹龙剪径赤松林,鲁智深火烧瓦罐寺”中,有一幅榜题为“智深斗丘乙崔成二人”的插图(图3),其中丘、崔二人单手所持的武器就是文本中所反复出现的朴刀。可是这里的朴刀并没有杆棒,仅仅是可以拿在手上的刀,并且刀尖与刀背之间的小平面也不见了踪影,反而兼有细长的特点。而且丘小乙拿刀来“搠”鲁智深的这一动作,也变成了砍。再如,《水浒传》很多回中所出现朴刀的次数较多,每一回都在10次以上,第四十三回的朴刀出现次数竟然达到24次。然而,即便在该回插图中,无论是李逵持朴刀杀老虎,还是李云与李逵的朴刀对决,朴刀在图像中都是呈现出短把、长刀身的特征。

图3“智深斗丘乙崔成二人”及局部图

同样是插图版面狭小,同样是趋简与类型化,刊刻时间稍早的双峰堂刻本却不如刘兴我刊本所绘朴刀相对符合文本语象。难道前者的刻工已不识朴刀为何物,反而三十年之后的刻工更熟悉朴刀吗?不过,我们必须还应看到,尽管刘兴我刊本插图中存在朴刀符合语象的现象,但全书仍有大量不符之处,如“李云提刀赶杀李逵”等,易言之,语象与图像的矛盾要多于二者的符合。尤其是朴刀在图像中并不以“杆棒加刀身”的组合形态出现,而是呈现为短把、长刀身,这在其他版本中也极为常见,并非个别案例。

容与堂刻本《李卓吾先生批评忠义水浒传》(1610年)的刊刻时间在双峰堂刻本与刘兴我刊本之间,其中有插图二百幅。这一版本中的插图摒弃了每页一图的方式,改为每回一图,即所谓的回目图,从此开启了《水浒传》文学成像的新时代。以出现朴刀次数较多的第四十三回为例(图4、图5),《水浒传》对李逵使用朴刀与李鬼打斗的描写是“李逵挺起手中朴刀,来奔那汉,那汉那里抵当得住,却待要走,早被李逵腿股上一朴刀,搠翻在地,一脚踏住胸脯”。图4中躺在地上、被另一人用脚踏住的便是李鬼,那么身背包袱,右手持斧、左手持刀之人,应为李逵。令人疑惑的是,图像中短把的刀竟然是文本中提到的朴刀,这种刀的刀把约为常人手掌宽度的两倍,最长不过20厘米;刀身约为刀把的2.5倍,也就是50厘米左右;此外,图像所呈现的朴刀刀背比刀刃厚许多,所以依稀可见刀尖至刀背之间那一处面积略小的平面。图5显示李逵正持刀杀第四只虎,原因是图像下方的山涧中与右侧的山洞中有三只已经死亡的老虎,又因为李逵的腰刀戳进了“母大虫粪门”,所以李逵手中短把刀就应当是朴刀。刀身与文本语象不符的结果,是使用朴刀方法也被篡改。《水浒传》对李逵杀第四只虎的描述为“那大虫望李逵势猛一扑,那李逵不慌不忙,趁着那大虫的势力,手起一刀,正中那大虫颔下”,也就是说,李逵是持朴刀搠进了老虎的下巴,图像中所呈现李逵劈砍老虎的情形,显然也有悖于语象。

图4图5“假李逵剪径劫单人,黑旋风沂岭杀四虎”回目图

此外,在容与堂本的插图中,朴刀皆是这种短刀把、具备三个平面刀身的特征,无论是林冲为了入伙梁山泊与杨志对战时所用的朴刀,还是石秀、杨雄、时迁从祝家庄酒店里拣的朴刀,都是这种形制。但是,短把的形制与文本语象严重不符。石秀三人在与祝家庄庄客打斗时,时迁被人用挠钩拖入草丛之际,杨雄用朴刀将另外伸向石秀的挠钩“拨开”,同时“将朴刀望草里便戳”。这就是说,朴刀刀绝不可能是短把的,因为这将会大大缩短朴刀的“作战半径”,如是,杨雄不但要吃力地弯腰去拨开挠钩,而且戳向草丛时会更加贴近持挠钩的庄客,反而增加了自身的危险。

朴刀图像与语象矛盾的现象非常普遍,而且还伴随着另一种现象——朴刀与其他武器混淆。比如石秀为了营救卢俊义而劫法场时所用的“钢刀”,以及蔡福行刑所用的“法刀”在图像中与朴刀无异,无论是双峰堂刻本、刘兴我刊本,还是容与堂刻本,皆是如此。崇祯末年的杨定见本,以及清康熙五年(1666年)的石渠阁修补本,也并未对上述两种现象做出实质性的修改。清末嵩裕厚的《水浒画谱》(1888年)努力契合文本语象,但是所绘刀身大而尖,不仅与《水浒传》文本语象所提供“小而尖”的特征不符,而且刀身与杆棒的比例是1:2,与语象之间的差距也太大。

要言之,通过比勘、释读朴刀图像与语象之间的矛盾,我们可以发现朴刀的形状发生了许多变化:原来的杆棒消失,朴刀仅以细长短把刀的形式单独出现;朴刀刀身由之前的“小而尖”,演变为“大而尖”,甚至开始同其他刀相混淆(如钢刀、法刀、大刀等)。

四、结 语

如前所述,朴刀图像与语象的矛盾,不是画工以及刻工能力之不及,也绝非他们的粗心大意所致。即便像刘兴我刊本、嵩裕厚那样尽量符合了朴刀的语象,仍然没有绘出卢俊义所演示朴刀的扣锁装置,或者没有掌握好朴刀刀身与杆棒的比例。合理的解释是,画工与刻工们自始至终都没有见过朴刀的实物,仅仅通过《水浒传》文本中相对有限的语象,难以还原朴刀的原初面貌。然而,朴刀大量出现在《水浒传》中,这充分说明《水浒传》流传久远,自宋朝至金圣叹的七十回“删定本”历经了数百年。但明朝人难以完全复现朴刀的真面目,似乎意味着它在明朝已经失传,或者正在失传的过程中。

尽管“图像或至少是大部分图像在被创作的时候并没有想到将来会被历史学家所使用”,“水浒”图像作为艺术图像的创作目的更不是以历史证据为旨归,但通过考察图像、语象、原型三者之间的异同,我们仍然可以判断朴刀确实在明代就已经走向了式微。也许正是由于失传的原因,没有“观物取象”、“应物相形”的先天便利条件,所以木刻版画中的朴刀必然浸润着画工与刻工的想象。

〔注释〕

①本文所调查的《水浒传》皆为校注本,分别是《水浒传会评本》(陈曦钟等辑校,北京大学出版社1981年版)、《水浒传》(人民文学出版社1984年版)、《水浒全传》(上海古籍出版社1984年版)。王学泰先生也有类似的统计数据:“它(即朴刀——引者注)在百回本《水浒传》(有‘天都外臣序’本)中共出现过207次,集中在前七十一回,前七十一回出现195次,后二十九回仅12次;《水浒全传》(一百二十回本)共出现222次,前七十一回出现188次,后四十九回出现34次。”详见王学泰:《“水浒”识小录》,广西师范大学出版社2012年版,第1页。

②在“中国基本古籍库”中以“朴刀”为关键词进行检索,总共得到316条记录。其中宋代古籍有10条记录,元代古籍有203条记录(这些记录全部为《水浒传》所有,而且古籍库默认《水浒传》为元代的文本),明代古籍有36条记录,清代古籍有66条记录,民国古籍中的记录为零。检索日期:2014年2月21日。

③字典对朴刀的解释较为笼统,而且不甚确切,如“窄长有短把的刀”,详见汉语大字典编辑委员会:《汉语大字典(缩印本)》,湖北辞书出版社、四川辞书出版社1993年版,第485页。

④除非特别说明,文中所引《水浒传》内容皆出自一百二十回本《水浒全传》(上海古籍出版社1984年版),下文不再详注。

⑤按照常理,长刀、长枪、长矛等都属于组合式兵器,但是这些兵器制造过程的完成,就意味着刀头、枪头和矛头已经与杆棒合二为一,不存在临时组合的现象。

⑥由于朴刀并未被当作兵器记载,许多学者将其视为农具:王学泰认为朴刀就是“博刀”、“拨刀”,石昌渝认为朴刀就是“搏刀”、“䥽刀”。但是文献中没有足够多对朴刀形状的描述,也就不具备与之相匹配的语象,故而仅仅通过名称来断定器物是否一致,存在一定的风险。王学泰所分析的一则材料出自《宋会要辑稿》:“着袴刀于短枪干、拄杖头,安者谓之‘拨刀’;安短木柄者,谓之‘畲刀’。”这里所说的将刀安装在杆棒之上,与朴刀的安装方法一致,仅以此说明拨刀即为朴刀似乎牵强。(详见王学泰:《“水浒”识小录》,广西师范大学出版社2012年版,第6-9页)石昌渝所使用的材料是《都城纪胜》,原文为“说公案,皆是搏刀赶棒,乃发迹变泰之事”,但石先生却是这样分析和论述的——“朴刀,耐得翁《都城纪胜》“瓦舍众伎”又称“搏刀”。(详见石昌渝:《从朴刀杆棒到子母炮——〈水浒传〉成书研究之一》,《文学遗产》1999年第2期)如此武断的结论,其证据何在?“搏刀”、“赶棒”都是动宾结构,意指公案小说所讲的内容都是些与打斗有关的故事,“搏”字在此既没有写错,也不是通假字或异体字。但是,为何到了《醉翁谈录》,“搏刀”、“赶棒”变成了“朴刀”、“杆棒”,并且成为与公案并列的小说主题,尚无人研究。

⑦关于朴刀的失传,顾颉刚写有相关的读书笔记:“永年归纳《水浒传》中“朴刀”诸条(黄永年后将此文发表在《中国典籍与文化》1996年第4期——引者注),谓系长柄刀。此刀宋后失传,而《水浒》有之,知《水浒》流传之早也。”详见顾颉刚:《顾颉刚读书笔记》(卷三),中华书局2011年版,第185页。

〔1〕马明达.说剑丛稿〔M〕.北京:中华书局,2007.

〔2〕王学泰.“水浒”识小录〔M〕.桂林:广西师范大学出版社,2012.

〔3〕周应合.(景定)建康志(卷三十九)〔M〕.景印文渊阁四库全书(第489册),台北:台湾商务印书馆,1983.

〔4〕盛仪.(嘉靖)惟扬志(卷十)〔M〕.天一阁藏明代方志选刊(第14册),上海:上海古籍书店,1963.

〔5〕沈家本.大清现行新律例〔M〕.续修四库全书(第 864册),上海:上海古籍出版社,2002.

〔6〕马幼垣.水浒论衡〔M〕.北京:生活·读书·新知三联书店,2007.

〔7〕王明珂.华夏边缘:历史记忆与族群认同〔M〕.台北:允晨文化实业股份有限公司,1997.

〔8〕(英)彼得·伯克著,杨豫译.图像证史〔M〕.北京:北京大学出版社,2008.