天生“刺客”

2024-05-29三土

三土

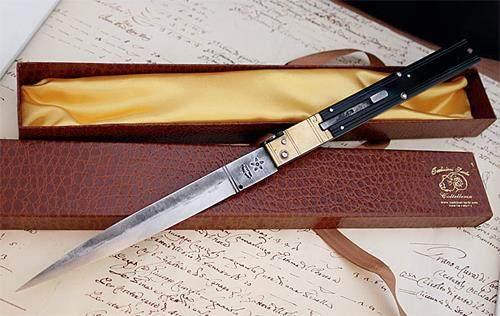

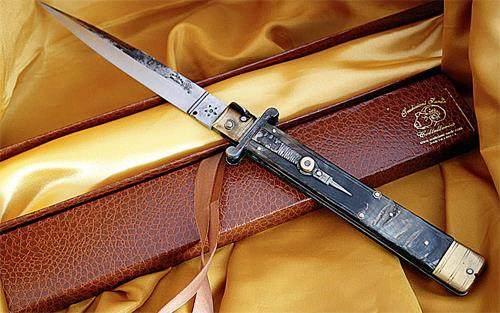

图为采用旋转护手及背锁设计的现代版斯蒂莱托弹簧刀。旋转护手是指刀身打开时,原先紧贴握把一侧的折叠护手会围绕其固定轴旋转至握把前端垂直位置。背锁是一条设在刀柄内部的有弹性的金属片,刀身打开时金属片弹起以顶住刀身,不让它折回

“Stilus”是古时的一种书写工具,整体细长,带有尖头,中间部位的螺纹既是为了防滑,方便书写时握持,同时也是一种装饰

15世纪式样的朗德尔匕首(现代仿制品),带有明显的圆盘状护手和柄端,其刀身为细长的四棱锥形

“Stiletto”可音译为“斯蒂莱托刀”。这种刀在优雅、独特的外表下掩藏着巨大杀伤力,迄今已有500余年的历史,已经发展成为式样众多、结构各异、用途广泛的庞大家族。在500余年中,它参与了许多重大历史事件和重要战争,既作为战士手中的得力武器而享有盛誉,又因总是与犯罪、暗杀纠缠不清而声名狼藉,既是常见的个人随身自卫工具,同时又是各国法律竞相管制的违禁品,充满矛盾性和神秘感,总是引来各种争议。

“仁慈之刃”

斯蒂莱托刀是少数几种可以追溯到中世纪的现代刀具之一,有着丰富而悠久的历史,在其身上折射出几个世纪以来欧洲传统刀具的演变过程,在某种程度上比刀具本身更为有趣。

斯蒂莱托刀最早出现在意大利——当时整个欧洲城市化程度最高的地区,时间大约是15世纪晚期。意大利语中的“Stiletto”一词,来自拉丁语的“Stilus”,后者是一种在古罗马时代用于在蜡版或泥版上作记录的细长书写工具,其作用类似现代刻蜡纸的铁笔。斯蒂莱托刀保持了这种工具细长、尖锐的特征,这一点至今未变。

根据历史学家的说法,斯蒂莱托刀由朗德尔匕首及米塞里科迪亚匕首演变而来,后两者均是中世纪晚期流行的随身冷兵器。郎德尔匕首是一种以长、尖为主要特征的战斗刀,形似短剑,其对称式刀身往往长达300~400mm,前端窄小而尖锐。“郎德尔”(Rondel)本意是圆形,意指这种刀上通常带有醒目的圆盘状护手和柄端,整体看起来很像一个放大的“工”字图钉。郎德尔匕首平时佩带在使用者右手一侧的腰带上,圆盘状护手和柄端的形制设计,可以在实战的紧张状态下,帮助使用者迅速而正确地攥紧刀柄,从而顺利地将其拔出。

另一款朗德尔匕首(现代仿制品),刀身同样为四棱锥形,前端更加尖锐

1400年前后的一把米塞里科迪亚匕首,全金属一体锻造成形,带有十字形护手和车床旋出的纹饰,其刀身为细长的三棱锥形

米塞里科迪亚匕首的外形更像一把超大号冰锥,结构比较简单,铁质刀身和刀柄一体成型,刀身多采用三棱或四棱锥形,即使是剑形刀身,也没有锋刃,一般长300mm。该刀的特点是带有大型十字形护手,护手和刀柄上往往旋切加工出各种美观的纹路。该刀从14世纪开始出现,逐渐推广到整个欧洲。特别是在十字军东征期间,米塞里科迪亚匕首是骑士的一种重要辅助武器,著名的耶路撒冷圣约翰医院骑士团,其成员都随身配备这种刀具。

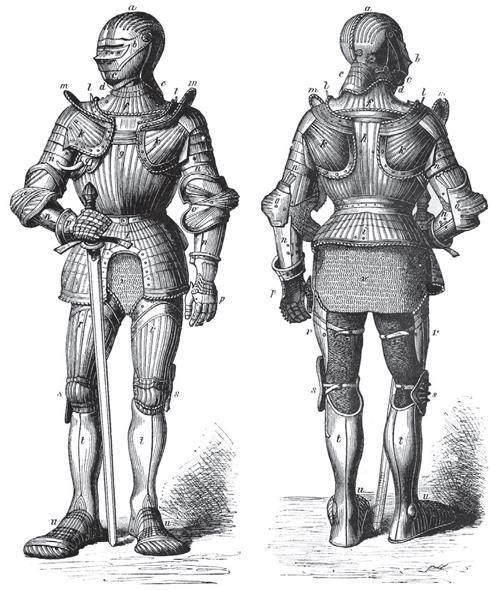

無论是朗德尔匕首还是米塞里科迪亚匕首,一般都在一对一格斗中使用,它们能够很容易刺穿皮毛和厚织物,而且只要施加足够的力量,刀尖就可以穿透当时大多数的锁子甲,或者扎进板甲的连接处,由于它们的刀身很窄,甚至能直接插入覆面盔的眼缝等缝隙中,从而杀死全副武装的对手。受当时的医疗条件限制,骑士一旦受重伤就很难存活,因此两种匕首的另一个作用,就是出于人道目的,为受重伤的敌人甚至同伴补上一刀,帮助其尽快解除痛苦。米塞里科迪亚(Misericorde)一词即来源于法语“Missamicorde”,后者又源于拉丁语“Misericordia”,意为“仁慈”,所以米塞里科迪亚匕首的另一个别名是“仁慈之刃”。

12世纪的一把米塞里科迪亚匕首,铜合金刀柄和铁质刀身铸为一体,注意其刀身截面为罕见的扁椭圆形,一侧根部带有锯齿,其作用是在格挡对方兵器时防止其滑脱

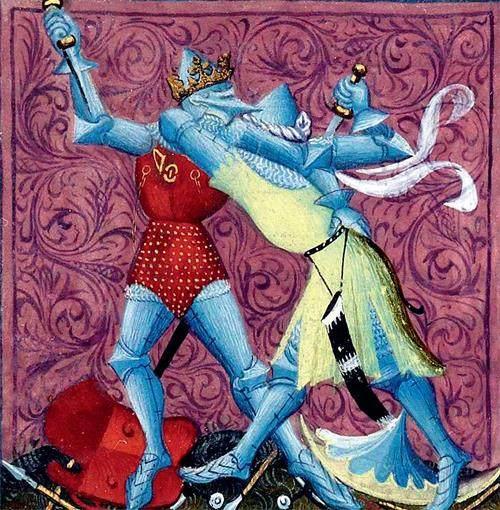

大约1400年前后的一幅绘画作品,描绘了2名全身盔甲的武士使用朗德尔匕首进行肉搏,圆盘状护手、柄端和尖锐刀身的特征十分明显。注意武士身上的刀鞘是空的,地上散落着折断的长矛和盾牌,说明战斗已经到了最后阶段,朗德尔匕首不仅将决出最后输赢,更会决定各人生死

朗德尔匕首和米塞里科迪亚匕首的用户一般是骑士或贵族武士,而普通平民、商人和农民很少使用,这主要因为它们是专用的战斗刀,日常生活中难有其他用途,而且添加它们需要一定的额外开销。因此,它们通常与华丽的盔甲和服装相配,并由上层阶级佩带使用。

斯蒂莱托刀的出现、流行与早期演变

当盔甲骑士的时代结束时,朗德尔匕首和米塞里科迪亚匕首也随之逐步淘汰。取代朗德尔匕首的是带有更宽刀身和锋利刀刃的短剑,比如法国的波伊格纳剑,除了刺戳之外,还可用于砍杀和切割,更适合战场的实际需要。而米塞里科迪亚匕首则逐渐演变为双手剑中的短剑,一直使用到16~17世纪,其主要作用是在格斗中拦截对方的兵器,辅助另一只手中的长剑负责进攻任务,为了更好地格挡,短剑的十字型护手会特意做得更大更宽。

真正作为朗德尔匕首和米塞里科迪亚匕首继承者的,则是斯蒂莱托刀。早期的斯蒂莱托刀兼有两种匕首的共同特征,但更多来自于米塞里科迪亚匕首,比如十字型护手,细长的刀身和针一样的刀尖,刀身可以是剑形,也可以采用圆形、椭圆形、三角形或菱形横截面的棒状刀身,通常没有刀刃,而刀柄则与刀身一体锻造而成,并用车床加工成细长的纺锤状。在意大利,斯蒂莱托刀起初和两种匕首一样,也被用作辅助性的近战武器。比如16世纪著名的意大利博罗尼亚剑术大师阿奇利·马罗佐(Achille Marozzo)在1536年撰写的关于欧洲武术的著作《武技新篇》中,就包含了如何用这类武器格斗的内容。

早期式样的斯蒂莱托刀(现代仿制品),刀柄融合了阿拉伯风格,刀身改为细长的对称剑形,一侧开有明显的假刃

骑士时代的盔甲虽然已经将防护面积和防护能力做到了人体能够承受的极致,但在朗德尔匕首或米塞里科迪亚匕首这样的尖锐武器面前,仍然存在很多漏洞

阿奇利·马罗佐《武技新篇》的插画之一,2名武士使用斯蒂莱托刀格斗,左侧武士在抓住对方持刀手臂的同时,运用摔跤技巧使对方失去平衡。画师笔下的斯蒂莱托刀带有鲜明的朗德尔匕首风格

随着斯蒂莱托刀的逐步流行,其他欧洲国家也开始使用这种刀具,同时其细节也在不断地修改完善,这一变化过程是缓慢、多线程并行、融合发展的。在文艺复兴时期,“斯蒂莱托”这个名字已经用来代指一系列的细长刀具。意大利工匠们改进了这些刀的设计和制作工艺,将其长度缩短、质量减轻,并改用窄而薄的剑形刀身,在两侧或一侧带有锋利刀刃,也有一些为了简化加工,刀身不开刃或只有部分开刃,刀柄则有更多式样和材质选择,护手部分缩小甚至干脆取消。但所有的这种刀都保持着纤细的整体轮廓,而且都带有锐利的尖端。有些斯蒂莱托刀已经上升到艺术品的层次,刀身带有繁复、华丽的纹饰,金属护手经过精心设计和雕琢,并使用金银进行装饰,刀柄由橄榄木、月桂木等硬木或更加昂贵的象牙、鹿角等材料制成,处处体现着优雅和精致。这些刀往往与权力、社会地位联系在一起,是当时贵族流行的腰间配饰。

另一个变化也在悄然发生,那就是斯蒂莱托刀的使用范围在不断扩大,从骑士、贵族阶层到街头平民,甚至间谍、刺客和罪犯这些见不得光的群体。到16世纪,斯蒂莱托刀已经是意大利杀手首选的攻击性武器,因为它比较短小,很容易藏在上衣或衣袖里,而且尖锐细长的刀身能够轻易穿透当时最厚重的衣物,给对方造成致命的伤口,比起其他武器,使用斯蒂莱托刀的动静更小、效率更高。所以,从16世纪到19世紀末,斯蒂莱托刀一直是撒丁岛、西西里、科西嘉等地中海周边地区职业罪犯和政治刺客最喜爱的武器,在突袭、暗杀或其他类似的近距离搏斗中,斯蒂莱托刀比其他刀具更受欢迎。由于斯蒂莱托刀牵扯进的“脏活”过多,以至于意大利当局一度颁布禁令,将其作为一种危险武器而加以禁止。直到现今,黑色的斗篷加上尖锐的斯蒂莱托刀或匕首,在欧洲仍然是间谍、刺客或其他神秘危险人物的象征。

15世纪的意大利斯蒂莱托刀(现代仿制品),改用窄而薄的剑形刀身,带有大型护手和繁复的装饰,整体外形上受到法国波伊格纳剑的影响

一把装饰华美的15世纪意大利斯蒂莱托刀(现代仿制品),护手做成了花瓣和花蕾的形状

但与此同时,斯蒂莱托刀并未在军队中绝迹,反而随着火药武器特别是火炮的出现,演化出了新版本,用于新用途。比如在17世纪,就出现了一种刀身长度约250mm的炮兵用斯蒂莱托刀,其特点是刀身表面设有刻度标记。它主要用来清理大炮火门中的残渣,保持其畅通,同时刀身刻度可用于测量炮膛内的火药深度,使用方法类似于现代的油尺,有经验的炮手可以通过这一工具估算出下一发炮弹的大概射程。

到16世纪末、17世纪初,斯蒂莱托刀已经在意大利各地以及社会的各个阶层中广泛传播。特别是其西北部港口城市热那亚,依托当地的工业基础,很快成为这种刀具的重要产地。在热那亚,诞生了斯蒂莱托刀的第一种重要变形——热那亚刀,它标志着斯蒂莱托刀彻底从一种军用武器过渡为一种民间的通用刀具。热那亚刀通常没有护手,长圆形的硬木或牙质刀柄通常精心雕刻而成,其刀身并非完全对称,但从后向前逐渐收窄,尖端十分锐利,一般情况下只有一侧开刃,另一侧则在前端加工有假刃,以提高穿刺性能。

斗篷和斯蒂莱托刀(匕首)的组合,至今仍是间谍、刺客或其他神秘危险人物的象征

起先的斯蒂莱托刀刀柄都是固定式的,但热那亚刀有一种可换刀身的变体,刀身通过螺纹拧在刀柄上,可以随时取下更换。固定刀柄的斯蒂莱托刀不仅体型较大,为防止误伤自己,携带时还要套上刀鞘,目标比较明显。为了方便携带,在18、19世纪之交时,意大利出现了早期的折叠款斯蒂莱托刀。这种新事物递次传播,每个地区都会改进出不同的刀身形状、锁定方式和刀柄类型,这导致斯蒂莱托折叠刀出现了很多类型。其中最主要的几种类型包括:“皮埃蒙特”(Prioletta)折叠刀,最早出现于撒丁岛,是18世纪后期最常见的斯蒂莱托刀,为适应当时盛行的决斗风气,其体型较大,最大的一种完全打开时全长可达700mm,刀身的打开和关闭靠一个按钮控制,刀身单侧开刃、另一侧前部开有假刃,该刀虽然未设护手,但刀柄末端常有一侧稍微突起,以方便握持;“拉文纳特”(Ravennate)折叠刀,因在意大利拉文纳城制造而得名,是现代斯蒂莱托刀的直系先祖,以长刃和带有小型固定护手的直刀柄为特征;“ 罗马”(romana) 折叠刀, 经常在街头斗殴中使用,外形尖细,最大的打开时全长超过450mm,其刀身靠刀背上的一条弹性金属片来固定,其结构也为后世许多折叠刀所借鉴。

17世纪的炮兵用斯蒂莱托刀,外形完美地继承了米塞里科迪亚匕首,其特点是刀身表面设有刻度标记

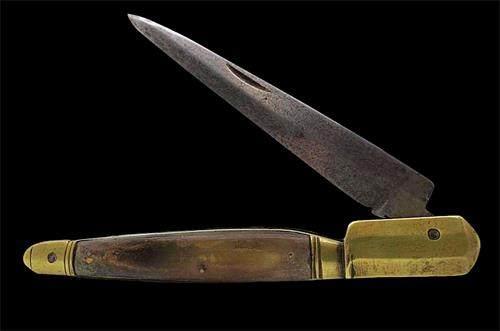

17世纪的热那亚刀,采用固定刀柄,刀身十分简洁尖锐,非开刃一侧前部加工有假刃

天生“刺客”

斯蒂莱托刀被认为是有史以来最好的刺杀武器之一,这很大程度上是由它的形状所决定的。绝大部分这种刀都有着细长的尖针状或锐三角形刀身,刀身从根部向刀尖方向逐渐变细,尖端十分锐利,这种设计有利于实现精确的刺戳动作,从而使其成为刺杀武器的理想选择。

无论是形状还是功能,斯蒂莱托刀都更接近于匕首(dagger),而不是刀(knife),前兩者都更强调穿透性能而不是切割、砍杀等能力,功能比较单一,不像刀那样能够胜任多种工作。但斯蒂莱托刀也不能与匕首简单划上等号。一方面,匕首通常都会开刃,但斯蒂莱托刀并非都有刀刃,特别是其早期型号,往往由一整块金属制成,刀身横截面有三角形、四棱形、菱形或圆形,虽然坚固,却没有锋利的边缘,刀身也无法折叠,但这种斯蒂莱托刀同样可用来刺杀。另一方面,采用剑形刀身的斯蒂莱托刀多半会开刃或加工出假刃,但这只是为了减少刺入时的摩擦力,并非为了切割。此外,斯蒂莱托刀的刀身通常都是细长的,尤其是其采用的剑形刀身,既薄又窄又长,以利提高穿透能力,而匕首的长度一般有限,整体看起来短粗一些。业界较为统一的一种观点是,斯蒂莱托刀是匕首的一种特殊形式,是一种专门以捅刺为主要使用方式的刀具。

俄罗斯生产的现代热那亚刀,刀身可以折叠,前端加工有假刃,以提高穿刺能力

18世纪左右意大利出品的一款斯蒂莱托折叠刀,手工制造,特点是刀身尺寸较短,且没有固定机构

斯蒂莱托刀最显著的一个特点是,不论它的刀身长短、是否开刃,甚至横截面是何形状,也不管护手、刀柄采用何种式样,总是会有一个特别尖锐的刀尖部分,刀身整体也是细长并且逐渐变窄,这种设计可有效减小刺入目标时的阻力,使该刀成为一种高穿透工具,即使是对方身着锁子甲或板甲,斯蒂莱托刀也能插入或撬出足以让刀尖深入的缝隙。对于有生目标来说,斯蒂莱托刀能够轻易穿过最厚重的织物和皮革,深深刺入或穿透其躯体,进而损伤重要器官,或是那些剑、刀一般难以切割或砍到的位于体表深处的血管,从而给目标造成严重的伤害。斯蒂莱托刀造成创伤的特点是小而深,往往流血很少,在检查时不易发现,但这种伤口非常致命,严重的内出血很快就会让伤者一命呜呼,即使从当场毙命的厄运中逃脱,以当时落后的医疗技术,这样的创口无法缝合,伤者很大机率上最终会因严重感染而在痛苦煎熬中挣扎死去。

皮埃蒙特”折叠刀,刀身尺寸较大,刀形尖锐,刀身有固定机构

“ 拉文纳特”折叠刀,在“皮埃蒙特”刀的基础上增加了小型固定护手,它是现代斯蒂莱托折叠刀的直系先祖

“ 罗马”折叠刀,刀柄形式及固定结构与“皮埃蒙特”刀、“拉文纳特”刀差别很大,只有刀身继承了斯蒂莱托刀的一贯风格

斯蒂莱托刀的形状和功能都更接近于匕首,强调刺杀、穿透性能,而不是切割、砍杀能力,功能相对单一。图为二战期间美国的V-42 战斗突击刀,是典型的现代军用斯蒂莱托刀

斯蒂莱托刀不管是何种式样,刀身都相对比较细长,而且刀尖部分特别锐利,非常适合刺、戳

除此之外,斯蒂莱托刀还具有某些独特之处,比如细长的外形使得该刀在制造时比较方便调节质心位置,紧凑的外形和较轻的质量则有利于挥动,能够连续发动多次快速进攻,护手与圆形刀柄的配合更使得它很少意外脱手。可以说,斯蒂莱托刀天生适合作为近距离战斗武器,既可用于进攻,也同样适于防御。实际上,如果格斗的一方使用这种武器,对手很难贴近并有效控制住其刀身。而且,在同等档次条件下,斯蒂莱托刀的制造成本要低于匕首和短剑,但杀伤力并不比后两者小。所以,在长达数百年的时间里,斯蒂莱托刀一直受到战士、刺客和决斗者等不同群体的青睐,在一定程度上甚至取代了匕首与短剑的地位。

刀尖、逐渐变窄的细长刀身和假刃,是斯蒂莱托刀能够成为一种高穿透工具的秘诀

用铁丝网钎杆改制的“法国钉”,但严格来说这种小刀不属于斯蒂莱托刀的范畴

一战期间,双方堑壕对峙局面的形成,促成了堑壕刀、手榴弹等近战武器的流行

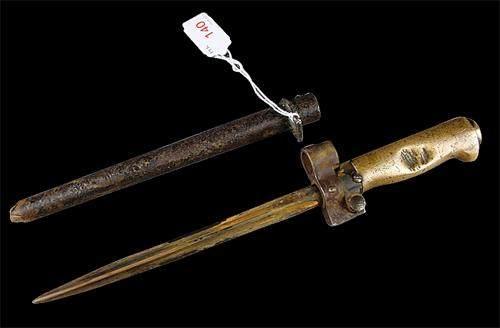

法军用M1886勒伯尔步枪刺刀自行改造的“波雅德刺刀”

一战期间的斯蒂莱托刀

一战的爆发,让斯蒂莱托刀有机会在军队中重新获得它的地位。当时,随着战争技术的进步,特别是机枪和铁丝网的广泛使用,发起大规模进攻的一方必定遭受重大伤亡,双方在很多战线上不得不就地挖掘壕沟固守,形成长期对峙的局面,这导致了堑壕战的出现。在狭窄封闭的战壕中,现代化的武器难有用武之地,每前进一步,往往都需要经过短兵相接的激烈战斗,因此产生了对近战武器的强烈需要,最终出現了著名的堑壕刀。

这些武器有众多版本,起先由士兵们自行制作,比如将铁丝网的钎杆截短,一头锻打出矛头的形状,这种称为“法国钉”的粗陋武器就是堑壕刀的最早版本。很快,法军开始使用由M1886勒伯尔步枪四棱枪刺改造而来的“波雅德刺刀”,其刀身长度只有185mm左右,配上同样截短的圆锥形刀鞘。此后的堑壕刀,大多是官方批量改造或专门采购的。比如德军配发了专门的近距离战斗刀(Nahkampfmesser),最常见的一款全刀长284mm,刀身长136mm,总质量226g,该刀大多在索林根制造,其改进型号甚至一直使用到二战结束。这两种刀实际上都属于斯蒂莱托刀的范畴,只不过“波雅德刺刀”只能捅刺,而德国近战刀在自行开刃后,还可以作为随身小刀使用。

德军使用的近距离战斗刀,用途相对较为广泛

美军装备的M1918 Mk.1堑壕刀,采用铸造的指套式刀柄,以及典型的斯蒂莱托刀刀身

美军装备的M1917堑壕刀,刀身为三棱锥形

法国仿制的“狮子标”M1918堑壕刀,工艺相对比较粗糙

远道而来的美国远征军发现他们的M1917长刺刀在战壕中使用十分不便,于是设计了专用的M1917堑壕刀。该刀由位于康涅狄格州新不列颠的兰德斯、弗瑞和克拉克家庭用品公司(L.F.&C)生产,全长约360mm,总质量375g,其形制和“波雅德刺刀”异曲同工,刀身实际上是一根长235mm的三棱形尖利钢锥,全包式护手表面冲压出成排的四棱锥形突起,可以兼作指套,更是为了防止武器因刀柄沾血后打滑脱手。在此基础上,又推出了更经典的M1918 Mk.1堑壕刀,生产商仍是L.F.&C公司。后者的指套式刀柄由青铜整体铸造而成,表面铸有“U.S.1918”等铭文,全刀长298mm,刀身长172mm,总质量650g,样式与后期的经典型斯蒂莱托刀相似,为防止反光暴露目标,其表面还经过发黑处理,刀柄末端带有称为“碎颅锥”的钢质尖刺。M1918的原始设计为刀身不开刃,尽管下发后士兵们通常会将它们磨出锋刃,但相对来说仍不适合劈砍或切割。这两款美国的军用版斯蒂莱托刀非常适合一战末期常用的“突击”战术,在针对敌方战壕的突然袭击中用于贴身肉搏,以捅刺或锤击等方式制服对手,也可以用于偷偷接近并消灭敌军哨兵,确保战斗任务不会被过早发现。法国仿制的M1918堑壕刀刀柄材料改为黄铜,刀柄铭文仍为“U.S.1918”,但工艺较为粗糙,刀身根部带有狮子以及“Au Lion”铭文组成的商标。(待续)