急性脑梗死患者血清(浆)脂联素、诱生型一氧化氮合酶、内皮素的关系及临床意义

2014-11-17曹红,吴丹,葛艳,阎娜

曹 红, 吴 丹, 葛 艳, 阎 娜

脑梗死(cerebral infarction,CI)发病率、致残率、死亡率高,严重危害人类健康,其病理生理机制复杂。近年研究发现,脂联素(adiponectin,ADP)、诱生型一氧化氮合酶(inducible NOS,iNOS)及内皮素(endothelin,ET)与CI的发生发展有关,可能共同参与了CI的病理生理过程,但目前对三者在CI中的具体作用及临床意义尚存争议,对三者在CI病理生理过程中的关系尚不明确,尤其是缺乏相关的临床研究报道,为此,我们对急性脑梗死(acute cerebral infarction,ACI)患者的上述指标进行测定,观察其水平的动态变化,探讨其相互关系、临床意义及其可能的病理生理机制。

1 材料和方法

1.1 一般资料

CI组病例为大连医科大学附属第一医院神经内科的住院患者,符合以下入选标准:首次发病,病程48 h以内;符合中华神经科学会及中华神经外科学会1996年制定的CI诊断标准,并经头部CT和(或)MRI检查确诊。非TOAST分型中的心源性脑栓塞及其它原因引发的缺血性卒中。所有入选者均签署知情同意书。排除标准:半年内患有急性心肌梗死、周围血管闭塞性疾病、严重创伤或重大手术者;患有急慢性感染、肿瘤、结缔组织病、血液及免疫系统疾病、严重脏器功能障碍者;既往有神经系统器质性疾病导致神经系统功能障碍者;精神性疾病,不能合作者;妊娠、哺乳期妇女。

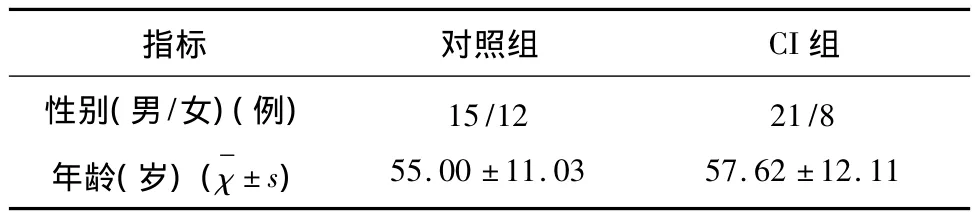

对照组为同期健康体检者,既往无神经系统疾病,符合前述排除标准,且头部CT和(或)头部MRI检查无异常。CI组与对照组的一般情况及比较见表1。

1.2 研究方法

1.2.1 血标本的采集 CI组分别于发病48 h内和入院后10 d抽取空腹12 h后清晨肘静脉血1次。对照组相同条件下采血1次。分离血清、血浆-70℃保存,待标本收集完毕后一次性检测。

1.2.2 指标测定 血清ADP水平测定采用双抗体夹心ABC-ELISA法,试剂盒购于美国Ever Systems Biology Laboratory公司。血清iNOS水平测定采用化学比色法,试剂盒购于南京建成生物工程研究所。血浆ET水平测定采用非平衡法,所用仪器为合肥科大创新股份有限公司生产的γ放射免疫计数器,试剂盒购于北京普尔伟业生物科技有限公司。具体操作严格按试剂盒说明进行。

1.2.3 梗死体积计算 采用pullicino法进行计算。公式:梗死体积=长×宽×CT(或MRI)扫描阳性层数×层厚÷2。

1.3 统计学方法

采用SPSS11.5统计软件进行统计学处理,第1次结果记为“1”,第2次结果记为“2”。计量资料(均符合正态分布)用χ±s表示,样本间的构成比采用χ2检验,样本间的差别分析采用t检验,双变量间的单因素相关分析采用直线相关分析。检验的显著性水准为双侧检验P<0.05。

2 结果

2.1 CI组与对照组一般情况的比较

CI组与对照组的年龄(F=0.014,t=-0.845,P >0.05)、性别构成(χ2=1.731,P=0.266)无显著差异(见表1)。

表1 CI组与对照组一般情况的比较

2.2 CI组血清(浆)ADP、iNOS、ET 水平的动态变化及其与对照组的比较

CI组血清(浆)ADP1水平显著低于对照组(F=0.137,t=2.562,P <0.05),iNOS1、ET2 水平显著高于对照组(F=1.476,t=0.230,P < 0.01;F=4.006,t=-2.179,P < 0.05),血清(浆)ADP2、iNOS2及ET1水平与对照组比较无明显差异。血清ADP2较 ADP1水平显著升高(t=-2.645,P<0.05),iNOS2 较 iNOS1 水平显著降低(t=3.996,P<0.01),两次血浆ET水平无显著差异(见表2)。

表2 CI组血清(浆)ADP、iNOS、ET水平的动态变化及其与对照组的比较(χ±s)

2.3 CI组血清(浆)ADP、iNOS、ET 水平与梗死体积的相关性分析

CI组血清iNOS1水平与梗死体积呈显著正相关(P <0.05),iNOS2及两次 ADP、ET水平与梗死体积均无显著相关(见表3)。

2.4 CI组血清(浆)ADP、iNOS、ET 水平的相关性分析

CI组ADP1与iNOS1水平呈显著正相关(P<0.05),ADP1与 iNOS2、ADP2与两次 iNOS水平间无显著相关,两次ADP与两次ET、两次iNOS与两次ET水平间均无显著相关(见表4)。

表3 CI组血清(浆)ADP、iNOS、ET水平与梗死体积的相关系数

表4 CI组血清(浆)ADP、iNOS、ET水平间的相关系数

3 讨论

3.1 ACI患者血清(浆)ADP、iNOS、ET 水平的变化及临床意义

ADP是脂肪细胞分泌的一种蛋白质,具有抗炎[1,2]、保护内皮功能、抗动脉粥样硬化[3]、改善胰岛素抵抗、降血糖、降血脂等作用,可能与CI的发生发展有关,但目前对其在CI中水平的变化及临床意义尚存争议。Matsumoto M等[4]通过病例对照研究发现,CI组急性期及恢复期,血清ADP水平明显低于对照组;与急性期比较,CI组恢复期ADP水平无明显差异。刘一欧等[5]研究发现ACI梗死体积与血浆ADP水平呈负相关,认为ADP可同时作为神经系统损伤和持续性炎症反应的潜在标志物。本研究发现,CI组发病48 h内血清ADP水平显著低于对照组,入院10 d血清ADP水平较发病48 h内明显升高,与对照组无显著差异。证实CI患者存在低ADP血症,且ADP水平存在明显的动态变化,提示ADP与CI的发生发展密切相关,可能在CI的病理生理过程中起重要作用。与Matsumoto报道的ADP水平无明显动态变化的结果不同。本研究中CI组血清ADP水平与梗死体积无显著相关,与刘一欧的报道不同。研究结果不一致的原因可能与样本量大小,入选病例的严重程度和采血时间点等因素不同有关。CI患者血清ADP水平的变化及临床意义有待进一步研究。

一氧化氮(nitric oxide,NO)是由NOS以精氨酸为底物催化产生的,是一种重要的信使分子,可以通过多个环节对脑缺血性损伤发挥保护或毒性作用[6]。NO在体内半衰期很短,不易准确定量测定,故对生物体内NO作用的研究主要集中在对NOS的表达及其所发挥作用的研究上。NOS同工酶有3种亚型,即 iNOS、神经元型(neuronal NOS,nNOS)及内皮型(endothelial NOS,eNOS)。不同类型的酶催化产生的NO具有不同的生物学作用。iNOS主要存在于巨噬细胞、中性粒细胞、脑胶质细胞中,生理状态下不表达,在缺血缺氧、多种细胞因子、毒素和脂多糖等刺激下激活,短时间内引起NO大量、长时间表达。认为与动脉粥样硬化的进程有关[7]。目前对iNOS在CI中所起的作用报道不一,且大多处于动物试验阶段,缺乏临床研究报道。动物试验发现大脑中动脉闭塞(MCAO)大鼠脑组织病理切片试验发现随着iNOS的大量表达,梗死体积也迅速增加,24 h达到最大,提示iNOS可能介导了再灌注晚期脑损伤作用。Sugimoto等[8]研究发现,在 iNOS缺陷鼠、正常鼠MCAO后96 h分别应用iNOS抑制剂氨基胍(AG),结果发现,正常鼠梗死体积明显减少,而缺陷鼠梗死体积不受AG影响,提示iNOS参与了缺血后神经损伤。但也有一些实例证明iNOS参与了脑缺血后的神经发生,可能与突触的可塑性和学习记忆有关。Zhu等[9]研究发现,局灶性脑缺血后7 d,成年大鼠齿状回新近分裂产生的细胞数比假手术组提高7倍,同时还发现iNOS在相应区胶质细胞神经元中表达。这种齿状回神经发生与iNOS的活性有关。活化iNOS可促进脑缺血后的功能恢复,iNOS不仅可增加增生细胞的数量,而且还可增加成熟颗粒神经元的数量。本研究中CI组发病48 h内血清iNOS水平较对照组显著升高,入院10 d较发病48 h内显著降低,较对照组无统计学差异。发病48 h内血清iNOS水平与梗死体积呈显著正相关,即iNOS水平越高,梗死体积越大,提示iNOS可以反映CI病情的严重程度,在CI的病理生理过程中起重要作用,可能具有神经毒性作用,抑制其活性,可能减轻缺血性脑损伤的程度,对改善CI的预后可能有益。

ET是由内皮细胞释放的一种缩血管作用最强的多肽,广泛分布于中枢神经系统和血管内皮细胞中,可以调节脑血流,促血管平滑肌细胞生长和增殖,引起血小板聚集,ET还可能直接作用于神经细胞,对CI的发生与发展起重要的影响。动物实验和临床研究均显示ACI时ET明显升高。兔急性脑缺血再灌注1h血浆ET水平显著升高,并随灌注时间延长呈进行性升高。还有研究发现ACI患者ET水平明显高于对照组,在发病24 h内开始升高,4~7 d达高峰,0.5 m后明显下降。文献报道,CI急性期血浆ET水平与梗死灶大小、脑水肿严重程度一致,原因可能如下:ET的强烈收缩脑血管作用可使局部脑组织进一步缺血缺氧;ET可促进花生四烯酸代谢,增加超氧化物的合成;ET与受体结合后,通过增加细胞内Ca2+的内流,引起兴奋性氨基酸的释放,从而导致神经细胞及胶质细胞的损伤[10]。本研究发现CI患者发病48 h内及入院后10 d ET水平逐渐升高,入院后10 d时较对照组明显升高,与前述的研究结果相近,提示ET可能在CI的发生和发展过程中起重要作用。CI急性期血浆ET水平升高的机制可能与应激、局部缺氧、凝血酶增高,局部灌注压降低、局部血管受损等因素导致的ET产生及释放增多有关。本研究中血浆ET水平与梗死体积无显著相关,与文献报道不同,原因可能与研究对象、样本量、发病时间、疾病的严重程度等因素不同有关。ET在CI的作用及临床意义有待于进一步研究。

3.2 ACI患者血清(浆)ADP、iNOS、ET 水平的关系

ADP、iNOS及ET均参与CI的病理生理过程,但目前对三者在CI中的关系尚知之甚少,尤其是缺乏相关的临床研究报道。李丙蓉等用人ADP基因重组腺病毒(Ad-apM1)感染人脐静脉内皮细胞(HUVEC),发现感染了Ad-apM1的 HUVEC的 iNOS的活力显著降低。提示ADP可能抑制iNOS的生成。葛倩等[11]通过体外培养 HUVEC,观察 ADP对HUVEC在基础状态和肿瘤坏死因-α刺激下的NOS、NO和ET的变化。结果发现ADP可抑制iNOS的活性和ET的释放。研究发现在兔MCAO模型,分别测定脑组织NO、ET含量及NOS活性,应用NOS抑制剂、ET受体拮抗剂分别观察它们对ET、NO含量的影响。结果发现,脑缺血后4~48 h NO含量,NOS活性显著增加;应用NOS抑制剂后ET含量增加,应用ET受体拮抗剂后NO含量降低。认为NO可能抑制ET产生,反过来ET可能促进NO形成。本研究发现CI患者发病48h内血清ADP与iNOS水平呈显著正相关,提示ADP与iNOS在CI的病理生理过程中联系密切,可能具有协同作用。本研究中ADP与ET、iNOS与ET水平间均无显著相关,提示ADP与ET、iNOS与ET在CI中的作用及/或机制可能不同,可能在CI的病理生理过程中无密切联系。本研究结果与文献报道不同,考虑可能与研究对象、相关的病理生理过程等因素的不同有关,其确切机制有待进一步研究。

综上所述,ACI患者血清(浆)ADP水平下降,iNOS及ET水平升高,前两者呈显著正相关,iNOS水平可以反映CI的严重程度,其水平检测可能在CI的预测、诊断及预后判断中具有重要价值,降低其水平可能对改善CI的预后有益。对ADP、iNOS及ET在CI中的关系仍需进一步深入研究,对此充分认识可以为开发全新机制的CI防治药物提供重要的理论依据,为CI的临床诊治和预后判断提供新的思路,因而具有重要的理论意义和现实意义。

[1]Lang HF,Chou CY,Sheu WH,et al.Weight loss increased serum adiponectin but decreased lipid levels in obese subjects whose body mass index was lower than 30 kg/m[J].Nutr Res,2011,31(5):378-386.

[2]张 帆,卢 红,王传升,等.多种脂肪细胞因子与脑梗死患者颈动脉粥样硬化斑块稳定性的关系[J].中风与神经疾病杂志,2013,30(8):685-688.

[3]张 艳,卢 红,张 萍,等.急性脑梗死患者颈动脉粥样硬化斑块稳定性与血清脂联素、白介素-8水平的相关性[J].临床神经病学杂志,2012,25(3):174-176.

[4]Matsumoto M,Ishikawa S,Kajii E.Association of adiponectin with cerebro-vascular disease:a nested case-control study[J].Stroke,2008,39(2):323-328.

[5]刘一鸥,张林静,张国华.脂联素与缺血性脑血管病[J].国际脑血管病杂志,2006,14(4):298-301.

[6]刘昌云,陈技挺,黄华品.丁苯酞注射液对急性脑梗死患者血清NO和NOS表达及临床疗效的影响[J].中国老年学杂志,2013,33(14):3448-3449.

[7]Zhong XN,Wang HH,Lu ZQ,et al.Effects of Naoxintong on atherosclerosis and inducible nitric oxide synthase expression in atherosclerotic rabbit[J].Chin Med J(Engl),2013,126(6):1166-1170.

[8]Sugimoto K,Iadecola C.Effects of aminoguanidine on cerebral ischemia in mice:comparison between mice with and without inducible nitric oxide synthase gene[J].Neurosci Lett,2002,331(1):25-28.

[9]Zhu DY,Liu SH,Sun HS,et al.Expression of inducible nitric oxide synthase after focal cerebral ischemia stimulates neurogenesis in the adult rodent dentate gyrus[J].The Journal of neuroscience,2003,23(1):223-229.

[10]韩永涛,张 硕,张岫美.丹皮酚减少大鼠局灶性脑缺血再灌注损伤后一氧化氮和内皮素的生成[J].中国药学杂志,2007,42(16):1218-1221.

[11]葛 倩,邓华聪,刘金波.脂联素对血管内皮功能的影响[J].中华内分泌代谢杂志,2006,22(1):15-18.