昆曲声律说*

2014-11-01顾聆森

顾聆森

(江苏省昆剧院,江苏 南京210004)

对于昆曲的度曲领域而言,声韵学不是简单介入,它在被消化的过程中终于打开了“字正腔圆”的最后通道。昆曲学上用“依字行腔”来概括魏良辅发明的昆曲演唱方法。“依字行腔”的发明,是魏良辅消化了传统的声韵学说的一种应用成果。从昆曲诞生起,昆曲音乐已不再是单一的“音乐学”,还包括了“声韵学”的层面。它过细到单个唱字的出口、归韵和收尾。明沈宠绥在《度曲须知》中总结昆曲“依字行腔”的歌唱特点时称:“声则平上去入之婉协,字则头腹尾音之毕匀”因而昆曲声韵学已成为了昆曲音乐学的一个重要组成部分。

所谓“头腹尾”,在昆曲音韵学中不仅是单字的解析,更是指一种出字与归韵的技巧。在昆曲歌唱中,演唱必须服务于四声——平声、上声、去声、入声发声的全过程。魏良辅自己也在他的著述《曲律》中强调:“五音以四声为主”,“平上去入逐一考究,务得中正”。他还把四声之中正作为演唱的第一标准,如果四声不协,演唱者之音色歌喉“虽具绕梁,终不足取”(魏良辅《南词引正》)。

“依字行腔”的过程也就是字声的乐化过程。昆曲演唱的腔格运用必须以“字清”为第一要务,从而产生了昆曲的许多优美动听的字声腔格,如“罕腔”、“嚯腔”、“豁腔”等。“腔”为“声”服务,是“依字行腔”的主要内容,而就其“行腔”的广义而言,板击不仅是行腔节奏的制控手段,它也体现了字声的要求,如迎头板、腰板、截板也无不是字声的一种暗示,“唯腔与板两工者,乃为上乘”,故“曲律”乃是昆曲演唱的一种严格的、科学的“依字行腔”规律,它以声律和腔律为基础,以“字清、腔纯、板正”为精髓。而所谓“破律”,就文学创作而言,是为了摆脱“曲律”的束缚,以求意境的自由纵横,但与昆曲音乐的完整和严谨却是背道而驰的。

“依字行腔”的先决条件是“识字”,即认识字声之平仄阴阳。清代曲家李渔说:“调平仄,别阴阳,学歌之首务也。”所谓“依字行腔”,说到底就是把唱字的声调(字之平仄阴阳)准确、细腻地纳入于昆曲唱腔的过程。“世间有一字即有一字之头,所谓出口者是也;有一字即有一字之尾,所谓收音者是也,尾后又有余音,收煞此字,方能了局。”(李渔《闲情偶寄》)李渔所说的“一字之头”即“字头”,在唱腔中称为“腔头”;所谓“一字之尾”和“尾后余音”,在唱腔中对应地化成了归韵和收音的技法。因而从理论上讲,“依字行腔”总须经历三个阶段,一是交代字头,(由“腔头”完成),二是通过运腔进入腹腔;三是归韵和收音。一个唱字的字声和字韵决定了演唱的口法乃至腔格。反之,腔格决定了曲牌字位的声调,故识字不仅是唱曲的前提,也是填曲的首要条件。

何谓度曲?度曲是演唱者通过正确的口法,把字声和字韵通过“行腔”予以体现,并最终合成完整的乐化字音。

度曲所直面的对象就是字声和字韵,昆曲声韵学从而奠定了昆曲“依字行腔”的理论基础。由于昆剧的舞台语音是“苏州—中州音”,这是一种独特而全新的语音系统,从而构成了昆曲声韵理论的特殊性。它以平声、上声、去声、入声构成自己的四声调类,而上、去、入三声又归属于仄声。

“苏州—中州音”的平声高且平,故称为“高平调”。阳平出口时平,但低于阴平声,且随后向上升高,故称为“平升调”。上声由高走低,称“高降调”。去声先降后升,称“降升调”。阴平声和阳平声统称“平声”,上声、去声和入声属于仄声。平、上、去、入从而构成了“苏州—中州音”四大基本调类。但由于入声声调短促、收藏,“逼侧而不得自转”,它出口便断是入声,若略作延长便类乎平声,于是造成入声字在曲中可以替代平声的特殊地位。入声代作平声,最早为明曲家沈璟(词隐)提出,他在《词隐先生论曲》的[二郎神·前腔]中揭示了入代平的发现:“倘若平声窘处,须巧将入韵埋藏,这是词隐先生独秘方,与自古词人不爽”(《古本戏曲丛刊·博笑记》卷首)。沈璟的这一发现大大丰富了填曲造句遣字的手段,对曲学理论作出了重大贡献。他的这一发现也很快引起了同时代和后来曲学理论家的重视和关注。随着研究的深入,曲学家们又发现,在唱曲中,入声不但可以代平,还可以代上、代去。如王骥德在《曲律》中论及入声时说:“大抵词曲之有入声,正如药中甘草,一遇缺乏,或平上去三声字面不妥,无可奈何之际,得一入声,便可通融打浑过去。”沈宠绥在《度曲须知》中也说到这一点:“入声唱长则似平矣。抑或唱高,则似去;唱低则似上矣。……乃绝好唱诀也。”近人吴梅还例举了入声字“毂”,出口是入声本音。如谱是平声,则在作腔时沿唱“窝”(u)音,谱是上声或去声,则唱“窝”的上声音或去声音,“非如北曲之定作“古”也”。因此在昆曲四声中,“上自为上,去自为去,独入声可出入互用”。入声“可作平,可作上,可作去,而其作平也,可作阴,又可作阳。”(吴梅《曲学通论》)。这就把入声替代平上去三声的歌唱方法也说得十分透彻了。另一方面,也正是由于入声声调走向微弱,故入作平时既可作阴平,又可作阳平。沈璟认为,平声的阴和阳,则是在“趁调低昂”中体现,为宫谱所决定的。但入声之代替三声当以运用入声腔格“断腔”为前提,断腔之后平声则延长,上声则下行,去声则揭高。

北曲没有入声,在北曲中,入声被派入平、上、去三声中。在南北曲中,平声都分出阴阳,随着昆曲声韵学的发展,南曲中的上声、去声、入声都陆续分出了阴声和阳声来。于是“苏州—中州音”的调类可分出阴平、阳平、阴上、阳上、阴去、阳去、阴入、阳入八种声调来,所谓“阴阳八声”。北曲中入声派入三声,一般阴入声派作上声,阳入声派作平声或去声。南曲上声的阴和阳也只是在念单字时才是确定的,在词组中阴阳常常发生转化,因此有相当一部分的上声字在填曲中是阴阳通用的(参见《韵学骊珠》“阴阳通用”部)。阴声、阳声是声调轻重清浊的区别,除了通过腔格处理表示,在大多数情况下,须依靠艺人对“腔头”的正确把握。在一般情况下,填曲者只需考虑平仄,无需考虑阴阳,但如两字组成词组,首字是阴平声,次字若用仄声则宜填上声。例如“孤影”,即属“阴搭上”(指阴平声与上声组合),唱念时准确悦耳;而“春昼”属“阴搭去”(指阴平声与去声组合),“春”即倒成“唇”音。同样,首字是阳平声,次字若用仄声则宜配去声,如“愁听”就好听。若搭上声如“愁苦”,“愁”则倒成“抽”音。

“识字”对于演唱艺人和打谱者有一种先决意义。明曲家王骥德指出了“识字”的途径,即所谓“先习反切”、“唯反切能该天下正音”(王骥德《曲律》)。何谓“反切”?在没有拼音符号注音的古代,创造了用两个汉字注音的方法,即反切法,反切又称“翻切”,成为了曲家度曲正音的基本手段。用于反切的第一个汉字称为反切上字,它的发音部位、清浊阴阳与被切之字相同;反切的第二个汉字称为反切下字,其声调与四呼与被切之字相同。反切时,上字删去它的韵母,下字删去声母。例如:“干,古寒切”,乃取“古”之声(g)和“寒”之韵“an”合成“干”之字音(gan)。又如:“萧,苏雕切”乃取“苏”之声(s)和“雕”之韵(iao)合成“萧”之音(siao),以此类推。

唐末僧人守温制定了声类字母,称为“守温字母”,共三十六个汉字,用之于反切上字。守温字母代表的是古代的声母系统,与今天语音有一定距离,但它所代表的声母意义尚在,一直是古代韵学家、度曲家审字切音的标准。直到明代仍然依照切韵系统把四声分成为三十六声母,明以后的各类韵学工具书都以此为参照。这三十六个字母是:帮滂并明,非敷奉微,端透定泥,知彻澄娘,精清从心邪,照穿床审禅,见溪群疑,影晓匣喻,来日。明度曲家沈宠绥《四声经纬图》曾把守温字母按发音器官的发音部位作了如下分类:

⑴牙音——见、溪、群、疑;⑵ 舌头音——端、透、定、泥;⑶舌上音——知、彻、澄、娘;⑷重唇音——帮、滂、并、明;⑸轻唇音——非、敷、奉、微;⑹齿头音——精、清、从、心、邪;⑺正齿音——照、穿、床、审、禅;⑻喉音——影、晓、匣、喻;⑼半舌音——来;⑽半齿音——日。

字声“尖”、“团”的分辨由反切上字所定。在演唱中,反切上字所对应的乃是“字头”,艺人必须依赖于上字才能把字头交代正确。“尖”和“团”的区别实际上属于字头范畴。尖音属“齿头音”和“正齿音”,团音系“牙音”(见上表),在现代声母中 z、c、s即属于尖声母;所对应的团声母是j、q、x。如箭—见;妻—欺;笑—孝,前字声母分别为 z、c、s,属尖音;后字声母分别为j、q、x,属团音。这在“苏州—中州音”里很分明,但在相当一部分方言和普通话中是不分尖团的。

沈宠绥把守温字母分作十种“声”音,但归纳起来只有五种,即牙音、舌音、唇音、齿音和喉音。俗称“五音”。昆曲学上以五音阶的称名“宫、商、角、徵、羽”对应地来命名声韵学上的“五音”,因为“宫、商、角、徵、羽”五字在发音时恰恰代表口腔器官的五个部位。开其先河的是明代音韵家杨慎,所谓“合口通音谓之宫,开口叱声为之商,张牙涌唇谓之角,齿合唇开谓之徵,齿开唇聚谓之羽”。稍后由明度曲家沈宠绥进一步概括了度曲五音的概念:“宫,舌居中;商,口开张;角,舌缩却;徵,舌挂齿;羽,撮口聚”(沈宠绥《度曲须知》)。清曲家徐大椿同样具体地指明了发音器官的部位和动作:“欲知宫,舌居中;欲知商,口开张;欲知角,舌缩却;欲知徵,舌柱齿;欲知羽,撮口取。”徐大椿还认为声虽分五层,然“吐声之法,不仅五也,有喉底之喉,有喉中之喉,有近舌之喉,余四声亦然。更不仅此也,即喉底之喉,亦有浅、深、轻、重,其余皆有浅、深、轻、重。千丝万缕,层层扣住,方为入细。”(徐大椿《曲论》)。

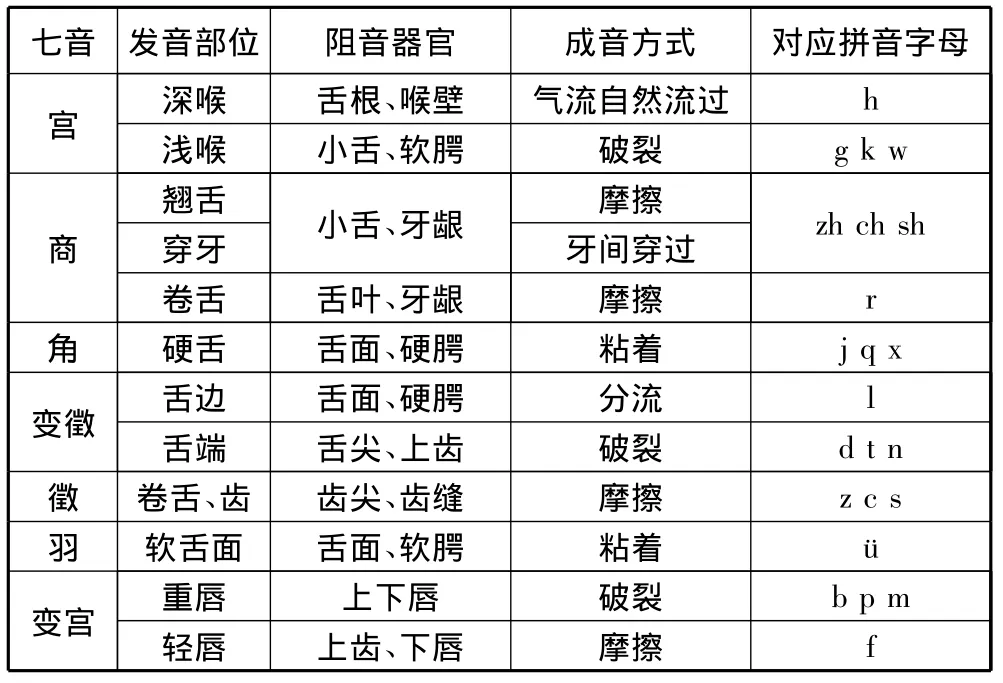

随着昆剧音韵学的发展,古人又以“七音”进行字声分类,并以七音阶称名代表,即宫、商、角、变徵、徵、羽、变宫。大致相当于深喉音、浅喉音(以上宫音)、翘舌音、穿牙音、卷舌音(以上商音)、牙音、硬舌面音(以上角音)、舌边音、舌端音(以上变徵音)、齿音(徵音)、软舌面音(羽音)、重唇音、轻唇音(以上变宫音)。七音发声器官之成阻、除阻及其汉语拼音对照一览表如下:

七音 发音部位 阻音器官 成音方式 对应拼音字母宫 深喉 舌根、喉壁 气流自然流过h浅喉 小舌、软腭 破裂g k w商翘舌穿牙卷舌小舌、牙龈舌叶、牙龈摩擦牙间穿过摩擦zh ch sh r角 硬舌 舌面、硬腭 粘着j q x变徵 舌边 舌面、硬腭 分流l舌端 舌尖、上齿 破裂d t n徵 卷舌、齿 齿尖、齿缝 摩擦z c s羽 软舌面 舌面、软腭 粘着 ü变宫 重唇 上下唇 破裂 b p m轻唇 上齿、下唇 摩擦 f

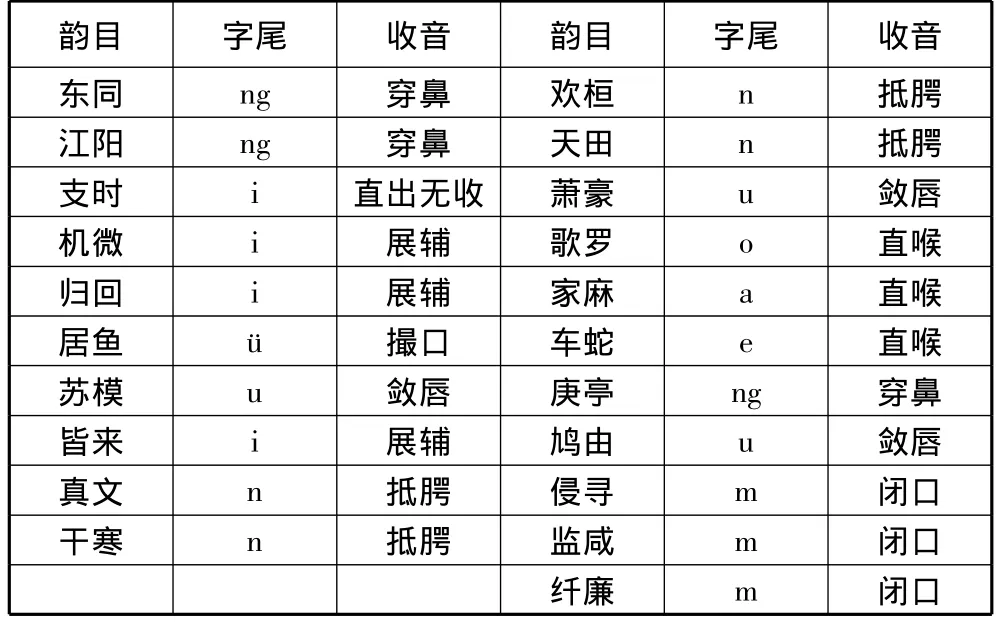

所谓“三分切法”,即把单音节的汉字切成头、腹、尾三部分。而凡“字音始出各有几微之端,似有如无,俄呈忽隐……此一点锋芒,乃字头也”(沈宠绥《度曲须知》)。反切上字即关涉于字头;而所谓“腹”和“尾”即属于反切下字范畴。在汉语拼音中,字腹相当于韵母中的主要元音(包括介母)部分,字尾即韵尾,可以看成是韵母的最后一个音素的延长部分。字尾体现了归韵和收音的最后程序。古人把归韵的方法分为六大类,即展辅、敛唇、抵腭、直喉、闭口、穿鼻,都在字尾上归纳,曲韵中各韵目的归韵和收音的关系,如下表所列(按《韵学骊珠》二十一部):

韵目 字尾 收音 韵目 字尾 收音东同 ng 穿鼻 欢桓 n 抵腭江阳 ng 穿鼻 天田 n 抵腭支时 i 直出无收 萧豪 u 敛唇机微 i 展辅 歌罗 o 直喉归回 i 展辅 家麻 a 直喉居鱼 ü 撮口 车蛇 e 直喉苏模 u 敛唇 庚亭 ng 穿鼻皆来 i 展辅 鸠由 u 敛唇真文 n 抵腭 侵寻 m 闭口干寒 n 抵腭 监咸 m 闭口纤廉 m 闭口

反切上、下字虽然可以提供字头、字腹和字尾,但它们本身都是一个单音节,在唱念中,如果反切上、下字声母、介母、韵母直至收音衔接不当,可能造成多个单音节,例如《长生殿·絮阁》[出队子]中“相思萦绕”的“相”,“息良”切,历时一拍半,切字在所占的时值中,必须有控制地渐次变更位置,逐步从字头过渡至字腹、字尾,以至最终符合单字的发音要求,在两声相摩的瞬间,力度又要恰到好处,才能不落斧凿之痕,否则在听觉上容易造成两个甚至三个音节。“其间运化,既贵轻圆,犹须熨贴……务期停均适听为妙。”(王德晖、徐沅徵《顾误录》)这种念唱技巧在昆曲学上称为“音度”。

唱字运用三分切法,在演唱中称为“作音”,“作”即是“做”的意思,意为“做腔”。有些单字没有介母,韵母也很单一,如爸、气等字,但演唱时仍旧需要做好收音,使发音器官到位于规定的部位。特别单字具备双韵母,如ao ou ie等更需讲究。如“腰”(yao)必须归韵于“萧豪”,收音于“乌”(u),若收音不到位则将误唱为“呀”音。

在舞台演唱中,唱字反切与书面反切相比要简单得多,因为唱字反切可以摆脱有音无字的局限,选择零声母的单字作为下字。如“相”字,康熙字典作“息良切”,曲音取“西央”切。下字“央”由于没有辅音声母(零声母)就可以直接与上字“矢口成音”。即使如此,演唱者仍必须掌控好“音度”和“收音”,才能使字声正确无误的向观众传递。

“音度”处理的关键在于把握“四呼”——开、齐、合、撮。四呼主要用以说明唱字的韵母在出音瞬间发音器官的动作和部位。清徐大椿在《乐府传声》中阐述“四呼”时说:“喉、舌、齿、牙、唇者,字之所以生;开、齐、撮、合者,字之所以出。喉、舌、齿、牙、唇有开、齐、撮、合,故五音为经,四呼为纬。”阐明了五音和四呼与字声、字韵的对应关系。近人吴梅在《顾曲麈谈》中也作过具体分析。他说:“开口谓之开,其用力在喉;齐齿为之齐,其用力在齿;撮口谓之撮,其用力在唇;合口谓之合,其用力在满口。”如用现代汉语拼音对四呼作解释大致如下:

开口呼:韵母第一个元素为:a、o、e;

齐齿呼:韵母第一个元素为:i;

合口呼:韵母第一个元素为:u;

撮口呼:韵母第一个元素为:ü。

由此解释,韵母凡没有韵头,韵腹是 a、o、e,称“开口呼”,如寒(han)、东(domg)等字音;凡韵头(介母)或韵腹为i,称为齐齿呼,如见(jian)、齐(qi)等字音;合口呼如古(gu)、撮口呼如虚(xü)等,韵头(韵母)分别为u和ü。“四呼”的意义在于汉字发声时把口腔器官运气的深浅轻重分成了四个等级,有利于演唱的碾磨。

各类韵书在反切注音时,由于受到书面文字的局限,没有足够的零声母文字用作下字,故很难使反切上、下字得以“矢口成音”。故诸角色家门使用字音间的细微区别常常得依赖口传心授。而场上使用的实际字音被称为“曲音”。

但尽管如此,各类韵书都有声、韵、调的分类,又注明了意义,历来是昆曲艺人不可释手的工具书。

昆曲早期检韵工具书有《中原音韵》和《洪武正韵》二种。

《中原音韵》又称《中州音韵》,元代周德清著,共收集北曲中作为韵脚的五千多个常用字,释义而不注音,它把相同韵母的单字集合在一个韵部中,共分一十九部,如下:

(1)东钟;(2)江阳;(3)支思;(4)齐微;(5)鱼模;(6)皆来;(7)真文;(8)寒山;(9)桓欢;(10)先天;(11)萧豪;(12)歌戈;(13)家麻;(14)车遮;(15)庚青;(16)尤侯;(17)侵寻;(18)监咸;(19)帘纤。

《中原音韵》第一次把平声分成阴平声和阳平声。它不设入声部,但把入声派到平、上、去三声之中。严格地说,《中原音韵》仅仅是一部北曲韵书。然而早期昆曲由于没有检韵工具,《中原音韵》虽然反映的是中原(中州)地区的书面语音,但和“苏州—中州音”在出字、归韵、尖团方面相通。它虽然不设入声部,入声在派入其他三声时却说明是入声,以“入作平”、“入作上”、“入作去”表示,故昆曲填曲时,《中原音韵》被视为必备的检索工具。

与《中原音韵》同时流行的是《洪武正韵》,虽然这部韵书也不是昆曲专著,仅仅是朝廷为统一口语和书读语音而制颁的一部官韵书,但它所设立的入声韵部却与曲音相符,故曲界有“北依中原,南遵洪武”之说。《洪武正韵》除入声部外还设立了二十二韵部,比《中原音韵》多了三部,不同于《中原音韵》,它的每个韵部,只用一个汉字标目:

(1)东;(2)阳;(3)支;(4)齐;(5)灰;(6)鱼;(7)模;(8)皆;(9)真;(10)寒;(11)删;(12)先;(13)萧;(14)爻;(15)歌;(16)麻;(17)遮;(18)庚;(19)尤;(20)侵;(21)覃;(22)盐。

与《中原音韵》十九部相比较,它把“齐微”、“鱼模”、“萧豪”三部分成“齐、灰、鱼、模、萧、爻”六部,也就更贴近于“苏州—中州音”。

昆剧兴盛以后,专门的韵书开始多了起来,其中不能不提的韵书是《中州全韵》《新订中州全韵》《中州音韵辑要》和《韵学骊珠》。《中州全韵》范善溱著,韵分十九部,体例与《中原音韵》相同,但是它第一次把去声分出了阴阳;《中州音韵辑要》综合了《中原音韵》《洪武正韵》和《中州全韵》的优长,依《中原音韵》把入声字分别列在平上去三声中,把平声分出阴声、阳声;又依《洪武正韵》把“齐、灰,鱼、模”分列,但仍把“萧、爻”并为一目(此符合“苏州—中州音”),这样全书就分成了二十一个韵目。与此同时,又依《中州全韵》把去声字析为阴去声和阳去声。在韵学系统中可谓是集大成了。《新订中州全韵》周昂著,韵分二十二部,体例也与《中原音韵》略同,但它第一次把上声分出了阴阳。韵分二十二部,比《中州音韵辑要》增加了“知如”一目(仅四十四字)。

《韵学骊珠》沈乘麐著于清乾隆年间,历经五十年,七易其稿。它综合吸收了前人的韵学研究成果,平、上、去、入四声各分阴阳,上声又列出阴阳通用一部。韵分二十一部,另附入声八部。韵目如下:

(1)东同;(2)江阳;(3)支时;(4)机微;(5)回归;(6)居鱼;(7)苏模;(8)皆来;(9)真文;(10)干寒;(11)桓欢;(12)天田;(13)萧豪;(14)歌罗;(15)家麻;(16)车蛇;(17)庚亭;(18)鸠侯;(19)侵寻;(20)监咸;(21)帘纤。

入声八部是:

(1)屋读;(2)恤律;(3)质直;(4)拍陌;(5)约略;(6)曷跋;(7)豁达;(8)屑辙。

《韵学骊珠》用传统的反切法注音,还常注意到选用零声母的汉字作为下字。《韵学骊珠》另一个特点是南曲、北曲能够联璧通用,如“赵,痔浩切”、“兜,得欧切”,以北音念上、下字可得北音,以南音念上、下字则得南音,可谓左右逢源,从而深得曲家、传奇家的青睐。

作为曲牌体的昆曲,它的最基本的单元是曲牌,而字声(包括韵)是曲牌的细胞,由“细胞”再组合成曲牌的原始单位——乐句。昆曲曲牌又称为“长短句”,每支曲牌的句式构造都有很大差别,且具有十分严谨的章法,这就是乐句格律,包括了乐句的构造(句式)、字声布局、韵位安置、句字增损以及乐句与乐句之间的联络分层等,简称为“句格”。

曲牌句格和曲牌工尺谱处于同等地位,句格保证了乐调能够体现和完成曲牌牌性。

“句”的第一要素是“字”,乐句所包含的字数不等,因而形成了不同的句式,最典型的句式有:

一言:一个字即一句。如南中吕宫过曲[驻马听]之第五句;二言:二字为一句,如南黄钟宫过曲[降黄龙]之第六句;三言:三字为一句,如南中吕宫过曲[缕缕金]之首句;四言:四字为一句,乃是北曲仙吕宫曲牌[点绛唇]的基本式;五言、七言即五字句和七字句,常用作律句,是南北曲牌的普遍句式。五言有“上二下三”、“上一下四”等句式,七言有“上四下三”、“上二下五”、“上三下四”等句式;六言如南曲南吕宫过曲[梁州序]之第三句,有时由两个三言合成;八言如南中吕宫过曲[泣颜回]之第六句(句式有“上三下五”等);九言如南仙吕宫过曲[八声甘州]之第二句,为“三二四”式,有时也作“二四三”、“三三三”或“上五下四”、“上三下六”式等;十言如南正宫过曲[玉芙蓉]之末句,作“上三下七”式,也可作“上五下五”式等。

曲牌的音乐决定了该牌文句的长短和句式构造。同样的理由,曲牌乐句的每个字位都有相应的字声格律要求。有些字位对于字声和字韵的要求非常严格,有些字位则比较宽松。一般而言,字声若处在主腔的位置上,声韵比较严格,不仅平仄不能倒置,甚至仄声的上声和去声也有限制。所谓“宜平不得用仄,宜仄不得用平,宜上不得用去,宜去不得用上,宜上去不得用去上,宜去上不得用上去”(王骥德《曲律》)。但也有可以在较大范围内变化的字位,这些字位的声与韵甚至不受限制,可平可仄,可韵可不韵。古人主张填曲不仅要依照格律谱,还应结合工尺谱取字,当“斟酌其高低”,取其相应的字声,不失填曲之至理。

每一乐句的字数是固定的,但填曲不像填词,就字数而言,填词几乎不可超越格律,而填曲者往往可以增字。如三言增二字成五言,五言增三字成八言等。所增的字称为“衬字”,这是相对于原曲的“正字”而言。一般衬字加在句首或句中,切忌加在句末三字之内,此外,板式疏落之处也不可妄加衬字,否则原曲音乐结构可能遭到破坏。衬字虽可以选择名词、代词、形容词等实词,但以语助词一类的虚词更适宜。衬字不仅增加了填曲的灵活性,也使曲牌摆脱了音乐的绝对禁锢,跳过了绝对的节奏模式,而获得了某种自由。演唱者必须对曲词进行新的订谱才能歌唱,于是就给曲牌音乐输入了新意和活力。故《九宫谱定》说:“曲之有衬字,作者于此见长,唱者于此取巧。”填曲加衬字虽不是昆曲的发明,元杂剧和南戏中已普遍使用,但相比之下昆曲加衬更为严格。如南曲加衬,加在句前一般不许占用本句的板位,而只能在前乐句末字的拖腔中使用,衬字的旋律也往往是由前句腔尾的旋律变化而成。南曲也有在句中加衬字的,同样不能占有板位,因此衬字就不能加得过多,有“南不过三”之说。北曲加衬字比南曲要宽泛得多,且可以占用板位,虽有“北不过五”之说,但实际上填曲者不受“五”的约束,有时衬字甚至于超过了正字的数目。如《长生殿·哭像》之[叨叨令]:

不摧(他)车(儿)马(儿)(一谜价)延(延)挨(挨的)望,(硬)执着言(儿)语(儿)(一会里)渲(渲)腾(腾的)谤;(更)排些戈(儿)戟(儿)(一哄中)重(重)叠(叠的)上,生逼(个)身(儿)命(儿)(一霎时)惊(惊)惶(惶的)丧。(兀的不)痛杀人也么哥,(兀的不)痛杀人也么哥,闪的(我)形(儿)影(儿),(这一个)孤(孤)凄(凄的)样。

上曲加了括号的是衬字,在数量上已超过正字,衬字过多,原牌音乐免不了伤筋动骨,这就造成了这支曲牌的音乐变体,成为了[叨叨令]的又一体。

曲牌的句数是固定的,但某些曲牌的句数却有相对的灵活性。在传奇中,有些曲牌常常是残缺的,有些则超过了正格的乐句规定,这为曲牌乐句可以增损提供了例证。北曲和南曲相比,乐句的增损更为宽泛,增损的方法大致有如下几种:

一是借头为尾。填曲时,某些曲牌句数不够,向套数的后一支曲牌借来头几句作为本曲牌的尾,以北曲为例,如黄钟宫套数[醉花阴][喜迁莺][出队子][刮地风][四门子][水仙子][尾声],常见[醉花阴]借[喜迁莺];[刮地风]借[四门子],所借句数都有规定。

二是局限增句。在一定范围内或某句之下,或某句之前,或某句与某句之间,进行增句。下面例举的是局限增句的曲牌:

[油葫芦]:第二句以下可以增损。

[斗蛤蟆]:第四句以下可以增损,多寡韵否不拘。

[绵搭絮]:第二句以下可以增损。

[青哥儿]:第四句以下可增句,增句一般作三句,第六句以下也可增句,多寡不拘。

[哭皇天]:第五句前后可增四言句,多寡韵否不拘。

[梁州第七]:第十三句前可增二言二句,十四句后可增七言一句。

[笑和尚]:第四句前可增三言若干句。

[双鸳鸯]:首句前可增四句三言或七言。

[小桃红]:首句前可增四言一句。

[刮地风]:第五句、末二句可减。

[贺新郎]:第五句可减。

[秃厮儿]:第四句、末句可减。

[殿前欢]:第七句可减。

[收江南]:第四句可减。

[川拨棹]:第三、第四句可增为四言四句或减成七言一句。

[豆叶黄]:末四句可增为五句或减成一句。

[鸳鸯煞]:首四句可回复成八句。

三是肢解若干曲牌,取其句式组成新曲,称之为“集曲”。这在南曲已是常见现象,北曲集曲不如南曲普遍,但也有著名的成功例子,如正宫[九转货郎儿]:

货郎一转:[货郎儿]本格。

货郎二转:[货郎儿]头三句,[卖花声]三句;[货郎儿]尾一句。

货郎三转:[货郎儿]头五句,[斗鹌鹑]四句,[货郎儿]尾一句。

货郎四转:[货郎儿]头三句,[山坡羊]九句,[货郎儿]尾一句。

货郎五转:[货郎儿]头三句,[迎仙客]六句,[红绣鞋]五句,[货郎儿]尾一句。

货郎六转:[货郎儿]头三句,[四边静]四句,[普天乐]四句,[货郎儿]尾一句。

货郎七转:[货郎儿]头三句,[小梁州]五句,[货郎儿]尾一句

货郎八转:[货郎儿]头二句,[尧民歌]四句,[叨叨令]二句,[倘秀才]二句,[尧民歌]四句,[叨叨令]二句,[货郎儿]尾一句。

货郎九转:[货郎儿]头三句,[脱布衫]四句,[醉太平]七句,[货郎儿]尾一句。

[九转货郎儿]实际上是九支集曲,适用于叙事、弹唱,仅见于昆剧《长生殿·弹词》和《货郎旦·女弹》,[九转货郎儿]是通过增句(移植异曲)和减句(肢解本曲)演化来的。南曲“集曲”如[九回肠]集自[解三酲]、[三学士]、[急三枪],故以“九”命名;[十二红]表明是曲犯了十二支别的曲牌;[一秤金]暗示犯了十六支(一斤为十六两)其他曲牌。更多的集曲命名,则从原牌名中摘取一、二字合成,如[榴花泣]是由[石榴花]和[泣颜回]二个牌名合成;[海棠醉东风]是曲牌[月上海棠]、[沉醉东风]合成。有些集曲则直接冠以“犯”,如[二犯江儿水]、[四犯黄莺儿]等。然而这种增损,必须以笛色相同为前提。换句话说,应该在同宫或同调的曲牌中才能进行。

四是在保持收尾合律的前提下,只用原格的某些典型句式,可以不顾及排列次序,属于所谓“句字不拘”的曲牌。如仙吕宫的[混江龙]是为大家所熟悉的一支曲牌,它的本格共九句。《四声猿·骂曹》填了十五句,《虎襄弹·山门》填了二十句,《牡丹亭·冥判》填到百句以上。这都是“不拘字句”的明证。但是说它“不拘”,其实“不拘”中还是有拘的,最主要的是要保证全曲收尾时用两个四言句(有时作对句),并要求合律:“平平仄去、仄仄平平(韵)”。[混江龙]的句式主要是三言和四言,也有七言。《牡丹亭·冥判》虽然填了一百多句,通篇句式也不外乎三言、四言和六言,结尾是正宗的四言对句,且以平声收煞。句字不拘是昆曲中句字增损的极限,近乎自由体。以北曲为例,属于“句字不拘,随意增损”类曲牌《太和正音谱》载有一十四章:

正宫:[端正好][货郎儿][煞尾];

仙吕宫:[混江龙][后庭花][青歌儿](一作[青哥儿]);

南吕宫:[草池春][鹌鹑儿][黄钟尾];

中吕宫:[道和];

双调:[新水令][折桂令][梅花酒][尾声]。

句字增损取决于曲牌音乐。如果曲牌某一句或某一段的音乐呈现一种连续的反复态势,这一句或这一段的增损对音乐整体将不会有伤害,在文字上则就具有了对应的增损的可能性。当然曲牌乐句增损还有多种理由,然而增损的任何理由仅仅出于曲牌音乐的可行性,决不出于填曲者的主观意愿。

曲牌就是句式和字声的一种格律程式。但曲牌的句字格律不仅是一种程式,昆曲曲牌通过对字声、字韵和长短句的合理排列组合,除了实现美听之外,格律本身还担当了传递喜怒哀乐的任务。一支曲牌,在吟诵或演唱其歌词内容的时候,格律形式所具有的潜在的情感力量总在不断地、连续地释放。当表达的内容一旦和曲牌的格律形式完美统一的时候,它的艺术感染力,就能得到最大限度的发挥。在汉民族的诗歌中,也只有“剧曲”,才真正具备这种能促使内容所表达的情感高度升华的外在形式,从而充分为内容服务。

声律造就的是曲牌的“曲名理趣”——富于感情色彩的曲牌个性。曲牌个性乃是曲牌声律结构的综合产物。一般而言,平声平韵过多表明曲调哀婉,就不宜于表现欢乐愉快的内容。反之,仄声仄韵多了,表明曲调拗怒不测,就不适宜于和平谐和的气氛。然而,这些也仅仅是指一般规律而言,由于曲牌具有高度复杂的个性层次,因此正确地选用曲牌,除了从前人的书面教条中接受启迪外,常常还须凭借曲家本人的实践经验,从“意会”中截获灵感和指南。昆剧曲牌格律由是具有更深层的内涵,它决不是些纯形式的、僵化了的公式或条条框框,而是有内容生命的艺术结晶。它们在提供科学的曲牌形式的同时,也直接在为唱篇的声情服务,从而成为了情感内容的一部分。前人曾以精炼的语言概括了昆剧常用诸宫调所具有的感情功能,这种功能,无疑来源于格律形式的本身,兹摘录:“仙吕宫:清新绵邈。南吕宫:感叹悲伤。中吕宫:高下闪赚。黄钟宫:富贵缠绵。正宫:惆长雄壮。般涉调:拾掇坑堑。双调:健捷激袅。商调:凄怆怨慕。越调:陶写冷笑。”