对话:读出文本的美

2014-10-11孙建锋

孙建锋

文本的美往往以深度潜水的姿态隐居于语言文字中,怎样与文本对话才能读出其美呢?叶燮云说过:“凡物之美者,盈天地间焉是也,然必待人之神明才慧而见。”所谓“神明才慧”,说得诗意点不就是善于发现美的慧眼吗?

一、品味数字,读出文本的意境美

“意境”是文本精神的高级状态,心灵的最高维度,它是判断文本价值的重要标志。怎样读出文本的意境美?仁者见仁智者见智,方法因“文”而异。譬如,与杜甫的“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”对话,可以通过品味数字,寻绎诗文的意境美。古希腊有句名言:“哪里有数,哪里就有美。”“二”、“一”、“千”、“万”,《绝句》中有数,一定有美。“诗”有大美而不言。通过品味诗中的抽象数字,阐释意境生成的内秘,才能做一次精神的旅“美”。

“两个(黄鹂)——两个点”,“一行(白鹭)——一条线”,“两点”、“一线”,“点动成线”,展现了生命的流变生美——两只黄鹂和鸣的节奏,一行白鹭逸升的姿态,方位自下而上,速度由慢到快,物态由实到虚,意境生机流荡、气韵流畅、美象出脱。

诗中的“千”和“万”虽然都是虚指,但“千秋”与“万里”,一下子把时间拉得那么久远,把空间放得那么广远,时空邈远,美感顿生。“两个(黄鹂鸣翠柳),一行(白鹭上青天)。(窗含)千秋雪,(门泊)万里船”,景象由点到线,由线到面,由面到体,不断流变,景物渐行渐远,由实变虚,变得空灵、淡远与遥深。这就是诗的意境。读着读着,自己的灵魂也在“瞬间的永恒”中跟随着主体生命元气运动的轨迹自由地翱翔,在“空灵、淡远与遥深”的意境里,五脏得以疏沦,精神得以澡雪。这难道不是一种美的享受吗?

二、解会金句,读出文本的哲思美

读者有时候与文本对话时,倏地读到某一句话,就能够照亮读者一天的心情,或者给读者一种思路上的改换与开示,这一在文本中熠熠生辉的句子便是金句。譬如,对话《孔子游春》就闪耀着这样的金句:“水奔流不息,是哺育一切生灵的乳汁,它好像有德行。水没有一定的形状,或方或长,流必向下,和顺温柔,它好像有情义。水穿山岩,凿石壁,从无惧色,它好像有志向。万物入水,必能荡涤污垢,它好像善施教化……由此看来,水是真君子啊!”水是真君子。因为创造生命之源的水也是有生命的,是可塑的。日本医学家江本胜在冷室中通过高速摄影拍摄水结晶。比如给水看“天使”等一类的优美词语,给水听莫扎特等世界优美名曲,水结晶整齐而美丽地排列;如果给水看“恶魔”等一类丑陋的词语,给水听一些噪音,水便无法形成结晶。由此可见,水能听,水能看,水能感应,水能呈现出生命的结晶。若将水与人等同视之,人体70%由水构成,因此水所记忆的信息自然而然也就形成了人格。想成为一个“真君子”,须用意识管理我们体内的水,净化我们体内的水,让美丽的水结晶充满体内的每一个细胞才好。再如《只拣儿童多处行》一文,文题就是个光亮夺目的金句。在冰心看来是“游人不知春何在,只拣儿童多处行”;在笔者读来便是“成人不知真何在,只拣儿童多处行”。“成人欲知真何在”不妨“只拣儿童多处行”,向儿童精神世界回归。回归到儿童那绝假纯真,最初一念的童心。唯有童心,才能发现世界的真实并真实地表现这个世界。

童心作为天地大美的存在渗透到一切领域,它和年龄无关,只和宇宙间一切真善美的存在有关。当人类整体失去童心的那一天到来的时候,地球将会走在宇宙的崩塌之前,掉入万劫不复的黑洞。“只拣儿童多处行”,回归了童心,回到了儿童的精神世界,成人就可以寻回爱、天真、单纯和神圣。“只拣儿童多处行”,回归了童心,回到了儿童的精神世界,成人就会像华尔华兹在《彩虹》中所言:“儿童是成人之父,我希望在我的一生里,每天都怀着对儿童天然的虔敬。”“只拣儿童多处行”,回归了童心,回到了儿童的精神世界,儿童也回归了天使,社会便成了真正意义上儿童的伊甸园。

三、解构寓意,读出文本的科学美

卢梭认为,“寓言会把纯朴的小孩教得复杂了,失去了天真,所以要不得。”钱钟书说:“我认为寓言要不得,因为它把淳朴的小孩教得愈简单,愈幼稚了。”寓言把孩子教得简单也好,复杂也罢,关键在于怎样理解其寓意。“寓意的任务就在于把人和自然界某些普遍的抽象的情况或者性质记忆人格化……在寓意里,一切明确的个性都消失了。所以,人们对寓意的批评很正确……从创造的角度来看,它只是知解力的运用而不是想象力的具体关照和深刻体会。”如果真如黑格尔所言,那么我们必须解构寓意,才能真正读出其真、善、美。譬如,对话《杞人忧天》,其庸人自扰、自寻烦恼的寓意站在天文学的角度来看,就值得解构。纵观地球四五十亿年的地质史,“杞人忧天”是有根有据的。2008年6月号《大西洋月刊》有篇文章详细介绍了历史上多次重大“宇宙交通事故”:巨大的小行星撞击地球。6500万年前,一颗小行星(直径15千米,约1亿兆吨)撞击地球后,造成恐龙灭绝。约13000年前,一个直径约数千米的天体撞击了加拿大,结果造成了猛犸象、剑齿虎等北美大型动物的灭绝……2011年2月8日人民网发布:俄天文学家宣称一颗代号“阿波菲斯”的小行星,即将在2036年4月13日与地球相撞,这位太空“不速之客”未来将数次与地球擦身而过。一旦其在运行途中受到外力影响,就有可能偏离轨道和地球相撞。这就是21世纪的“杞人忧天”。我们能通过“外力”(“高能冲击”)如核爆炸、高速撞击等改变其运行方向,从而将这颗小行星与地球发生直接碰撞的概率降为零。除了有小行星撞击地球的潜在“忧虑”,“世界的忧虑”还在于:地球经过银河系螺旋手臂时,有可能会遭遇星球爆炸,过多的宇宙射线轰击地球,使地球冰天雪地,大量物种灭绝。所以,21世纪的“杞人忧天”还包括过多的宇宙射线轰击地球。这是担心“天塌下来”的另一层含义。

解构“杞人忧天”寓意,即从科学审美的角度建构寓意,无疑会使我们忘却鄙近,自致远大,并造就我们“穷乎天地之际,察乎阴阳之妙,远求乎千载之上,广索乎四海之内”的浩大胸怀,释放智慧美的科学伟力,拯救地球,拯救人类,敬天爱人。

四、感受脉动,读出文本的思想美

一篇好的文本,往往都有一条潜在的文脉,以《月光曲》为例,以“静”(“幽静——清幽——恬静”)为线索,感受文本的脉动,进而领悟文本的思想美。

1.“地上幽静”在文本中是这样体现的:(1)幽静的小路:让我们想起“曲径通幽”,想到小镇环境的幽静;(2)环境的幽静:贝多芬才可以听到“断断续续的琴声”;环境幽静,可以让人心幽静;(3)内心的幽静:贝多芬才可以眼睛向下,走近茅屋;内心的幽静,可以让人的灵魂幽静;(4)灵魂的幽静:贝多芬才能拓展他内在世界的空间,才能从兄妹的对话中汲取创作的灵感。

2.“天上清幽”在文本中又是这样呈现的:“月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱,显得格外清幽。贝多芬望了望站在他身旁的兄妹俩,借着清幽的月光,按起了琴键。”贝多芬曾说过:“扣人心弦的东西只能来自天上。”(《艺术之魂》P186)“月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱,显得格外清幽。”清幽的月光来自天上,清幽的月光来到贝多芬的心里。“精神的应该超出尘世,然后才能上升到它所来自的源泉”(同上),于是,借着清幽的月光,贝多芬按起了琴键……

3.为什么“人间恬静”写在盲姑娘的脸上?(1)按常理,一所茅屋里,一架旧钢琴,一对穷兄妹,只有愁眉苦脸才合乎逻辑,哪来恬静的脸呢?让我们走进月光曲去感受吧!(2)音乐语言是虚幻、最无形、最空灵的。它不能用眼看,不能用手摸,也不能用鼻子闻,更不能用舌头尝,只能用耳听,不仅要用肉耳听,更要用心耳听——即用心灵去听,去感受和体验。(3)地上路静,天上月静,屋里人静。静,成了天人合一的交感呼应;静,成了文本隐性的脉动。

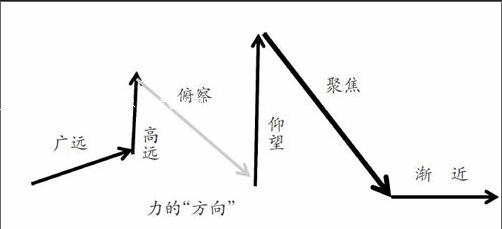

4.与其说月光曲是一支曲,不如说它是一种“力”。这是一种有方向的力,面对着大海——广远;月光正从水天相接的地方升起来——高远;微波粼粼的海面上,霎时间洒满了银光——俯察;月亮越升越高,穿过一缕一缕轻纱似的微云——仰望;忽然,海面上刮起了大风,卷起了巨浪——聚焦;被月光照得雪亮的浪花,一个连一个朝着岸边涌过来——渐近。

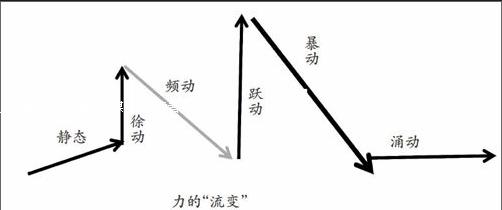

5.面对着大海——静态;月光正从水天相接的地方升起来——徐动;微波粼粼的海面上,霎时间洒满了银光——频动;月亮越升越高,穿过一缕一缕轻纱似的微云——跃动;忽然,海面上刮起了大风,卷起了巨浪——暴动;被月光照得雪亮的浪花,一个连一个朝着岸边涌过来——涌动。

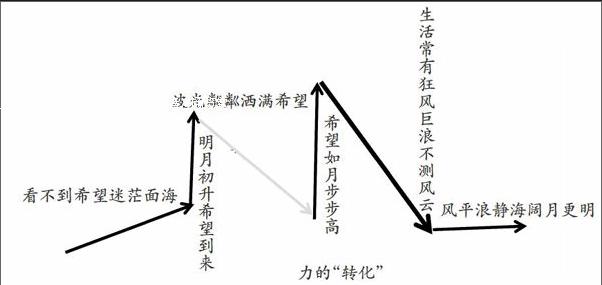

6.面对着大海——原来面对的是看不到希望的迷茫大海;月光正从水天相接的地方升起来——象征希望的明月升起来了;微波粼粼的海面上,霎时间洒满了银光——心海洒满希望;月亮越升越高,穿过一缕一缕轻纱似的微云——希望如月步步高;忽然,海面上刮起了大风,卷起了巨浪——生活常有不测风云;被月光照得雪亮的浪花,一个连一个朝着岸边涌过来——敢于直面,待到风平浪静后海阔月更明。

《月光曲》中的这种力陶醉了兄妹俩,感染了盲姑娘,她从中找到了精神的家园,她的心里充满平静、平和、安详,她的脸上写着恬静……

这样以“静”为线索,把握文脉,感受脉动深度的对话,让我们读出《月光曲》的思想美:它“所演奏出来的,归根到底不过是整个人:也就是感觉的人、思想的人、呼吸的人、遭难的人。”(德国作曲家马勒)人有许多个侧面,当“呼吸的、思想的和遭厄运的我”占上风,我们从心里,从灵魂深处就特别渴望谛听贝多芬,谛听他的《月光曲》。

◇责任编辑:王天杰◇