供应链企业间机会主义行为及关系契约治理研究

——基于抵押物模型的实证分析

2014-09-18周海军

周海军 杨 忠

供应链企业间机会主义行为及关系契约治理研究

——基于抵押物模型的实证分析

周海军 杨 忠

机会主义行为治理是经济学、法学、社会学、管理学等各领域学者的热门话题,近年不通过法院、仲裁等第三方强制执行的自执行“关系契约”越来越为实践所见,本研究试图通过对机会主义和关系契约相关文献的理论梳理,结合多次企业家深度访谈结果,构建了通过关系契约治理供应链企业间机会主义行为的分析模型,即抵押物模型。研究采用问卷调查方式,探讨未来收益、声誉市场、资产专用性投资等抵押物对机会主义行为的影响,并根据前人理论和访谈结果引入关系契约信任、交往型私人交情和情感型私人交情等关系认知因素开展实证分析,最后验证了关系契约治理机会主义行为存在着抵押物机制和信任、交往型私人交情的调节作用这一机制。

机会主义行为;关系契约;抵押物;私人交情

一、引言

Williamson(1975)认为机会主义行为是一种基于追求自我利益而采取的狡诈式策略行为。基于Williamson的定义,本文供应链间的机会主义行为是指,在供应链企业组成的链条中,成员以契约的不完全性、成员间的信息不对称为客观条件,以获取自身利益最大化为动机,从而采取危害其它成员利益的行为。其有三个特征:一是信息不对称诱发了供应链成员的机会主义动机,契约不完全在客观上为实施机会主义行为创造了条件;二是机会主义行为违背了供应链企业间的显性契约或隐性契约中的要求;三是机会主义的结果是,供应链企业一方获取了利益,并侵占了其它成员的利益。由契约不完全导致的机会主义行为在供应链间经常发生,供应链中上下游企业出于自身利益最大化,虚报需求数量、虚增生产成本、缺斤短两、以次充好,以期获取最大“剩余”的机会主义行为在建立交易关系初期屡见不鲜,在一次性或有限次交易中,这种“投机”行为几乎成为常态理性原则。

考虑到供应链企业间机会主义行为的负面影响,如何治理机会主义行为成为理论关注的焦点。关于供应链企业机会主义行为的治理,主要有两个方向:一体化和非一体化。一体化是通过组织边界的融合和消除,使组织间自利行为不再成为必要(Williamson,1985)。非一体化是通过契约定制、声誉市场、关系治理等手段来降低机会主义行为倾向。关于非一体化,其中最为通行的理论框架之一就是关系契约治理。关系契约源于早期学者发现,在现实中一些供应链企业机会主义行为的解决并非用纵向一体化的方式,其往往不是按照合同中规定的、具法律效力的方式履行合同,而是大量选择非正式的私下解决的方式。尤其强调通过成员选择、强化成员间信任等建立良好的成员关系,从而来防止和规避机会主义行为,即现实世界的商业关系中,大多通过关系契约来解决机会主义行为(Macaulay,1963)。尽管关系契约经Macneil(1980)提出后,迅速成为企业理论的重要前沿领域,但关于关系契约对机会主义行为治理的研究还有待进一步探讨,尤其在中国强调“关系”的文化情境下,关系契约是否发挥着更加重要的作用,有待进一步的检验。因此,本研究将目标定位于梳理关系治理中各范式与机会主义行为的相关关系和影响程度,力图揭示关系契约和关系治理的内在机理和机制。

二、研究模型与假设

(一)抵押物模型

通过“抵押”机制治理机会主义行为的观点最早由Williamson(1983)提出,他认为在需要供应商进行交易专用型投资时,最终需求的不确定性会影响和阻碍买家承诺一直保持购买量的可信度,最终供应商会对专用性资产投资不足。但如果买家能够提供一些“抵押物”,此时专用性投资水平有可能会回到正常水平。Williamson还进一步指出抵押物包括关系契约中的“可靠的承诺”和“可信的惩罚”。在Williamson的抵押物模型的基础上,Klein(1996)进一步提出“自我履行”机制,由于“私人惩罚”(private sanction)的存在,会保证契约的自我履行,其中“私人惩罚”由两部分组成:一部分是终止交易关系导致未来潜在收益的损失,另一部分是市场声誉的贬值。第一部分是由于专用性资产的存在,交易者发现当交易关系中止时除了专用于双方交易的投资会沉没之外,还存在潜在的未来收益的丧失;第二部分是由于当交易者做出“敲竹杠”行为后会使其今后的交易成本提高,当前其他合作者和未来潜在合作对象将不愿意与其合作。私人惩罚有效实现契约自我履行的前提是“预期未来损失的贴现值大于‘敲竹杠’的收益”,当此条件成立时,交易者会自觉遵守契约中没有约定的条款。Klein所提到的未来交易潜在收益损失、市场声誉贬值都可以理解为Williamson所说的“抵押物”。

(二)机会主义行为关系契约治理模型

本研究以Williamson(1983)和Klein(1995)的抵押物模型为基础,专注于关系契约降低或治理机会主义行为,紧扣“抵押物”为关系契约治理机会主义行为的本质和基础机制,进一步从抵押物、非抵押物(即认知程度)两个方向进行逻辑分类和演绎,试图发展更为具有说服力的抵押物模型基础上的机会主义行为治理机制。本文构建了“机会主义行为关系契约治理模型”(见图1),模型重点考察抵押物对机会行为的影响,其中抵押物包括:(1)专用性资产:专用性资产投资方在面临交易对方敲竹杠风险、自己面临绑定(hold up)的同时,也对自己未来不选择投机行为进行了实物抵押,即已投资的专用性资产。因此专用性资产是最基本的“抵押物”(Williamson,1983)。这种抵押的专用性资产不仅是已投资的可见实物,也包括用于构建双方合作关系的相关投资,可能是知识、流程,也包括用于互动的相关历史投资。(2)未来收益:未来合作收益损失可以作为对机会主义者的“私人惩罚”,由机会主义导致的私人惩罚(Klein,1985,1995),尤其是可信的惩罚(Williamson,1985)会引起未来合作收益损失,内在含义即为“抵押物”(Klein,1985)。(3)声誉市场:机会主义行为会给企业在声誉市场上带来“恶名”。声誉可以作为对机会主义者的“私人惩罚”,因此声誉市场也是关系契约治理机会主义行为的“抵押物”(Klein,1985)。此外,模型还考察了契约双方彼此认知和评价对抵押物模型的调节作用,本研究延续使用 Carson、Poppo et al.(2005,2006,2008,2009)以“信任”为核心维度构建的关系契约或关系规则(也称关系规范),将其作为关系契约认知层面(或非抵押物)变量;此外,考虑到“关系”(Guanxi)和关系契约的内在联系,本研究还将“关系”(Guanxi),具体讲是“私人交情”列为认知因素,考察是否在中国供应链企业长期交往中存在着“关系决定论”(杨国枢,1993;郑伯埙,1995;杨中芳、彭泗清,1999;杨宜音,1995,1998,2001),即“以社会关系(特别是以亲缘关系)来界定自己与对方的互动规范”(杨国枢,1993),“义务的发生总是局限在亲近关系之中”(杨宜音,2001)。

图1 机会主义行为关系契约治理模型

1.专用性投资与机会主义行为

正如Williamson(1983,1995)的经典观点所表达,一方当事人对双方交易和合作的专属投资越多,受到的“绑定”效应越强,遭遇对方敲竹杠等机会主义行为风险越大,同时自己选择投机和机会主义行为的代价也越大,即自身机会主义行为的动机越弱,因此专用性资产与机会主义行为存在抑制和负向关系。进一步细分,专用性资产又可以分为物质专用性资产和关系专用性资产,作为已发生的投资,其均已成为己方的沉没成本,作为违约并中止合作的惩罚后果,将不再获得恢复,故二者均应视为抵押物,对选择机会主义行为均具有抑制作用,因此无论物质专用性还是关系专用性资产都与机会主义行为具有负向相关关系。

在以上分析基础上提出研究假设:

假设1a:当事人物质专用性投资越多,机会主义行为程度越低

假设1b:当事人关系专用性投资越多,机会主义行为程度越低

2.未来合作收益预期与机会主义行为

关系契约是基于“未来”价值的合作契约,时间性是它区别于古典契约的关键因素,关系契约对应的交易往往是一系列、分批次的交易行为,而这种未来交易和合作的意向并不会写在契约文本中,是通过关系契约的方式进行约定的。既然有未来的交易就有未来的收益,虽然这个未来收益没有在契约文本中通过交货时间、数量、价格等条款进行明确,但却实实在在形成了未来收益的预期,当事人当期或短期选择机会主义行为,是基于机会主义行为“机敏”的不当得利的诱惑,当期机会主义行为的获利与“私人惩罚”带来的未来潜在收益的失去,孰重孰轻正是决定是否采取机会主义行为的关键考量。因此未来收益越大,越有可能降低和打消当事人采取机会主义行为的动力和诱惑,即未来合作期望对机会主义行为有抑制作用,与机会主义行为的发生是负向相关的。

假设2:未来合作期望越大,机会主义行为程度越低

3.声誉市场与机会主义行为

在关系契约理论中,声誉或声誉市场对机会主义行为发挥着抑制作用。声誉的有效性是指在多大程度上存在着一个有效的声誉市场,即当事人的交易行为是否得当和守约,这一表现在行业中能够有效传播,并真实影响行业其他买者或卖者的缔约选择。如果存在有效声誉的市场,机会主义行为的当事人会考虑在本契约交易中的机会主义行为收益是否能够抵消行业中的未来其他潜在收益的损失,这一损失也包括当事人声誉受损后在未来交易中增加的谈判、取消赊销待遇和帐期等交易成本增加,一旦明确弊大于利,会极大地减弱甚至清除机会主义动机。可见声誉市场越有效,机会主义行为越减弱,即声誉的有效性与机会主义行为存在着负向相关的关系。

假设3:声誉市场越有效,机会主义行为程度越低

4.信任的调解作用

在Williamson的关系契约理论中,信任是在“可靠的承诺”和“可信的威胁”中出现的,意指未来价值的可信是导致契约方坚持自执行的必要条件。基于本研究“信任”的定义:一方对契约对方有能力并愿意履行正式契约和关系契约的信心和预期,在此意义上,信任是理性衡量和计算抵押物价值的前提基础,有了它,违约的损失才可能成为计算依据。

从契约执行的实践来看,当事人在衡量守约(不采取机会主义行为)获取的未来收益的折现值,与机会主义行为的当期回报和远期附加损害相对比之前,逻辑上必然要计算对方当事人对遵守关系契约承诺的可信度,如果对方对未来长期合作带来双赢的承诺并不可信,那么本方也不会坚守关系契约的合意和约定,因为未来如无收益和损害,当期机会主义是利益最大化的选择。而相信和感知对方对关系契约的坚守,可以增加对远期约定未来价值的理性期望,进而放弃敲竹杠、以次充好和缺斤短两等不当得利的伎俩,因此信任(或称可信)与抵押物的共同作用(乘积项)作为关系契约的重要组成部分,对抑制机会主义行为具有强烈的抑制作用,是与机会主义行为是负向相关的。

假设4a:关系契约信任对物质专用性投资和机会主义行为之间影响存在调节作用。

假设4b:关系契约信任对关系专用性投资和机会主义行为之间影响存在调节作用。

假设4c:关系契约信任对未来合作期望和机会主义行为之间影响存在调节作用。

假设4d:关系契约信任对声誉市场和机会主义行为之间影响存在调节作用。

5.私交的调节作用

在本研究中期开展的访谈中,多次被企业家提到不采取机会主义行为的一个重要考虑因素是“私交”和“关系”,甚至个别被访者只承认是长期合作形成的“交情”使得他未“合法地”敲竹杠,因此本研究结合国内其他领域研究成果,采用“私交”作为“私交”和“关系”的操作性变量,纳入机会主义行为关系契约治理框架,试图寻找其中机制和原理。

从访谈结果来看,私交与机会主义行为可能与关系契约注重未来价值相反,更基于过去的合作,如持“关系决定论”观点的访谈者XTL说,“因为这么多年了,我们合作挺好,都做大了,……,敲竹杠那样的事从来没想过,我想对方也不会干”。或者说,私交与未来利益预期、声誉相比,显著地关联于过去的合作和认同,因此是截然不同的影响机制。

本文引入私交作为重要的认知变量,并根据陈晓萍的问卷量表和因子分析结果,结合社会心理学的分类,将私交进一步分为交往性私交和情感性私交两个变量进行考察,并假设两种私交均对抵押物与机会主义行为关系具有调节作用,即当事人越是认可该种私人交情,抵押物对机会主义行为的抑制作用越强。

假设5a:交往性私交对物质专用性投资和机会主义行为之间影响存在调节作用。

假设5b:交往性私交对关系专用性投资和机会主义行为之间影响存在调节作用。

假设5c:交往性私交对未来合作期望和机会主义行为之间影响存在调节作用。

假设5d:交往性私交对声誉市场和机会主义行为之间影响存在调节作用。

假设6a:情感性私交对物质专用性投资和机会主义行为之间影响存在调节作用。

假设6b:情感性私交对关系专用性投资和机会主义行为之间影响存在调节作用。

假设6c:情感性私交对未来合作期望和机会主义行为之间影响存在调节作用。

假设6d:情感性私交对声誉市场和机会主义行为之间影响存在调节作用。

三、研究设计与变量测量

1.样本选取

本研究参考了LADO et al.(2008)的问卷调查方法,选择大型企业及其交易企业群进行配对,重点以两个企业的对偶关系为调查对象。整个调查选择了包括世界500强企业中国石化等20个核心企业,及其供应商企业151个企业进行配对问卷调查。在样本选择中,尽量选取双边交易无明显不对等状态的企业进行调查。

本问卷以供应链企业间机会主义行为及其影响因素之间的关系为研究对象,对企业的规模、行业等并无特殊的要求,要求答题者应是与对偶关系企业交易的主要决策者,能够对企业交易合作对方有较客观、深入地了解。最后本文选定的答题者主要是笔者在长期企业管理实践中发生交往的20个企业的业务分管领导和部门经理。请答题者选择其负责的业务中交易历史较长,关系认知较为清晰准确的客户作为对象,建立一个对偶关系,根据双边情况完成问卷,不强制要求完成数量,须保证真实认识、客观作答。本研究问卷主要通过直接发放、电子邮件两种方式进行发放,共累计发放292份,回收201份,剔除无效问卷18份,最后收到有效问卷为183份,有效回收率为62.7%。问卷调查时间为2012年10月至2013年3月。

2.变量与测量

本研究中的六个变量都是潜变量,用反映式测量方法测量。其中机会主义行为采用Carson、Madhok和Wu于2006年在Academy of Management Journal发表的经典论文中采用量表进行测量,重点对契约当事人利用信息不对称等优势、采取包括欺骗、夸大等方式试图获取更多合作收益的行为进行考察,该量表有6个题项。专用性资产是指那些用于支持特定交易的持久性投资,并且这项投资的最大机会成本都很小(Williamson,1985),其主要参考Carson et al.(2006)的量表,包括5个题项。未来合作预期是指关系契约当事人基于未来长期合作的期望和意愿,具体在量表选择方面,本文沿用Heide和Miner(1992)量表,采用4个题项来测量未来合作期望这一变量。本研究中的声誉指是否存在有效的声誉市场(Carson,et al.,2006),即企业的声誉是否是可观察的(即违约行为是否能为行业广为获知)和重要的(即声誉对企业是否重要),其测量参考Carson et al.(2006)的量表,用其交易表现为行业所知、不当得利会损害商誉等四个题项进行测量。关系契约信任是指关系双方认为对方会合作的程度,其内涵包括一致性、义务、公平,共享信息和保持灵活性及有责任性,本文沿用Carson et al.最终量表3个题项来测量关系契约信任。私交主要参考陈晓萍和彭泗清(2008)的定义,把私交划分为两个维度:认知型私交、情感型私交,通过预调研数据分析、讨论、修订,最终分别包含5个题项和2个题项。

四、数据分析结果

1.概念测量的信度、效度分析

研究首先对各变量测量量表进行信度、效度分析。各变量的信度采用Cronbach's α值进行衡量,其中:物质专用性投资的 Cronbach's α 为0.755;关系专用性投资的 Cronbach's α 为0.771;未来合作收益期望的Cronbach's α为0.914;声誉市场的Cronbach's α为0.702;契约信任的 Cronbach's α 为 0.810;交往性私交的 Cronbach's α 为0.928;情感性私交的 Cronbach's α 为 0.932;机会主义行为的 Cronbach's α 为 0.879,均大于 0.7 的可接受水平,因此各变量的测量量表有较高的信度。

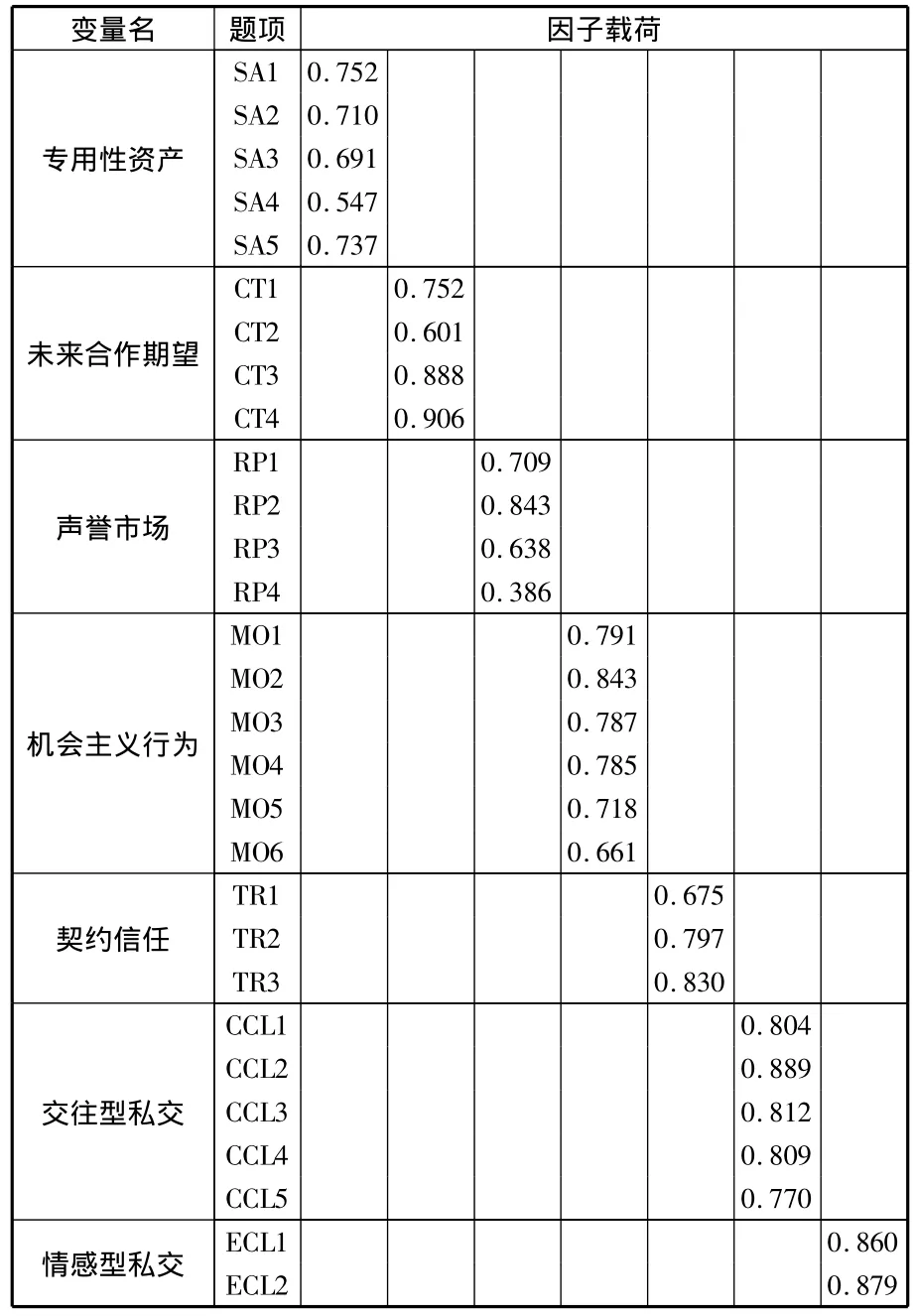

其次,我们利用SPSS13.0统计软件对数据进行探索性因子分析(EFA),KMO等于0.708,Bartlett球形度检验显著,所有的19个问项共会聚成为7个特征值大于1的有效因子,见表1。各因子对应于研究变量,与各问项的对应关系与理论一致,并且各题项的载荷均大于0.5。总体而言,变量的测量量表具有较好的结构效度。

表1 变量的探索性因子分析

2.描述性统计

表2给出了变量的相关系数矩阵,从变量之间的影响关系看,专用性资产、未来合作期望、声誉市场有效性、交往型私交与己方机会主义行为存在显著负相关关系;对方机会主义行为和关系专用性投资与己方机会主义行为的选择存在显著正相关。这些关系在后面的分析中将做进一步检验。

表2 变量间相关系数矩阵

3.假设检验

本文使用多元线性回归方法检验本文提出的各项假设,在各变量通过多重共线性检验之后(VIF在1到3之间),分级放入回归方程。通过查看回归模型的R Square和回归方程的回归系数来检验变量之间的关系,结果如表3所示。

表3 多元线性回归标准化系数及显著性水平

首先,正如前人研究结果,控制变量中定制契约和对方机会主义行为的系数都显著,分别为-0.213(p<0.01)和0.736(p<0.001),由此我们可以看出对控制变量的控制是有效的。其次,在验证主效应时,本研究发现,物质专用性投资对机会主义行为有抑制作用,系数为-0.210(p<0.05),假设1a成立;假设1b的验证结果与假设方向完全相反,系数为0.286(p<0.001),即关系专用性投资对机会主义行为选择不但没有抑制作用,反而存在促进关系,反映本样本中关系专用性投资存在着与常理中抵押物抑制机会主义行为相异常的机制和作用,下文将进一步分析;假设2“未来合作收益预期的大小可以抑制机会主义行为”未能得到验证,系数未达显著水平,说明本研究中未来收益预期并未显著影响决策者当期机会主义的行为选择,这点与carson等国外学者验证结果相同;声誉市场有效性对我方机会主义行为具有抑制作用,系数为-0.170(p<0.01),假设3得到了验证。

最后,关于认知变量的调节作用,关系契约信任和交往型私交的调节作用部分得到验证(假设4和假设5部分支持),其中,假设4b关系契约信任对关系专用性投资和机会主义行为间影响存在调节作用未能得到验证,同样反映了关系专用性投资与机会主义行为间可能存在特殊的作用机制,假设5c交往型私交对未来合作期望和机会主义行为间影响存在调节作用未能得到验证,说明建立私交并未能改变未来收益预期,无法显著影响当期机会主义行为决策。另外本研究假设6未能得到实证支持,即情感型私交对各抵押物变量和机会主义行为之间影响均无调节作用,这一结果显示在统计意义上组织决策者的决策是理性的,志趣相投等情感型私人交情并未显著影响关于是否投机的组织决策。

五、结论和启示

本研究重点构建了关系契约中抵押物—机会主义这一治理模型,并通过问卷法收集了配对数据进行实证分析,同时检验关系契约认知变量中信任和私交2个因素对减少机会主义行为的影响机制,结果发现:

1.物资专用性投资和有效的声誉市场作为抵押物,对机会主义行为有明显抑制作用。无论已发生的物资专用性投资还是通过有效的声誉市场机制,都是基于抵押物的原理对投机进行惩罚,惩罚的标的物分别是已发生的投资和诚信的好名声,从而实现对机会主义行为的抑制和消减。

2.未来合作预期对抑制机会主义行为无显著影响。未来合作收益具有或然性,守约也未必实现未来收益,即使机会主义行为可能引致未来收益的丧失,也仅仅是可能收益的丧失,难以形成Williamson(1985)所说的“可信的威胁”,因此难以有效抑制机会主义行为。

3.关系专用性投资促进投资人的机会主义行为。关系专用性投资理论上具有抵押物的特征和本质,从这一角度来看,关系专用性对机会主义行为应当具有抑制作用。实证数据显示在本测量样本中存在着相反现象,即关系专用性投资促进了投资人的机会主义行为。经过进一步的考察和分析,笔者认为,在中国当前商业环境背景下,研究样本理解的关系专用性投资往往与“寻租”行为密切相关,这种涉嫌违法违规的“寻租”行为往往意味着双向抵押,即接受关系投资者因为人情或者违纪等原因也潜在地提供了抵押物给对方,形成“双向抵押”,导致其对机会主义行为的纵容和罔顾,进而滋生了更大程度的机会主义行为。因此关系资产专用性投资,在中国市场和人情社会环境下,存在演变为双向抵押的潜在特征和可能。

4.情感型私交对抵押物抑制机会主义行为无调节影响。本研究结论说明,在现实中企业经理人的机会主义行为决策是组织层面交易互动的结果,是理性的,不会因为与对方性情投机,成为了生活和情感方面的“知己”就改变组织行为,尤其是机会主义行为的选择。

综上,通过企业家访谈和对183个对偶关系样本的问卷调查和假设检验,实证结果提示我们在机会主义行为及其治理方面存在三个方面的启示:

首先,在契约不完全的背景下,企业管理者是经过抵押物的价值和违约所得进行比较来理性决策是否采取机会主义行为的,而不是本性地贪婪和占便宜。这种抵押物既可以是已经发生的专属性投资,也可以是市场声誉和其它潜在交易价值,因此抑制和治理机会主义行为,有必要在缔约时提高其实施机会主义行为的抵押价值,保证其违约后的私人惩罚是有效的。

其次,在中国文化情境下,“关系”和私人交情的确在企业交易时是否采取机会主义行为决策中发挥着决定性的作用,再次印证了社会心理学的“关系决定论”的观点。

第三,在涉及“关系”认知对机会主义行为决策过程中,三种“关系”存在明显不同的机制和结果。基于契约诚信的交往私交可有效抑制机会主义行为,基于共同爱好的情感型私交(知己)对机会主义行为无显著影响,而以寻租为目的的私人交情对机会主义行为“相反地”促进了机会主义行为的发生。

〔1〕Ahmadjian,C.(2005).Using Hostages to Support Exchange:Dependence Balancing and Partial Equity Stakes in Japanese Automotive Supply Relationships.Journal of Law,Economics,and Organization,22(1),213-233.

〔2〕Baker B George,Robert Gibbons and Kevin J.Murphy.(2002):Relational Contracts And The Theory of The Firm.Quarterly Journal of Economics.,117:39-83.

〔3〕Carson,S.,Madhok A.and Wu(2006),Uncertainty,Opportunism and Governance:the Effects of Volatility and Ambiguity on Formal and Relational Contracting,Academy of Management Journal,vol 49,pp.1058-1077.

〔4〕Chen,X.-P.,& Peng,S.(2008).Guanxi Dynamics:Shifts in the Closeness of Ties Between Chinese Coworkers.Management and Organization Review,4(1),63-80.

〔5〕Granovetter,M.S.(1973),The strength of weak ties.American Journal of Sociology,78:1360-1380.

〔6〕Granovetter,M.S.(1985),Economic action and social structure:The problem of embeddedness.American Journal of Sociology,91:481-510.

〔7〕Gulati R.(1995),Does familiarity breed trust?The implications of repeated ties for contractual choice in alliances.Academy of Management Journal,40:619-652.

〔8〕Hart,O.and Moore,J.(1988),Incomplete Contracts and Renegotiation,Econometrica,45:756-785.

〔9〕Heide J.B.and John G.(1990),Alliances in industrial purchasing:The determinants of joint action in buyer-supplier relationships,Journal of Marketing Research,27,pp.4-36.

〔10〕Klein,B.(1996).Why hold-ups occur:the self-enforcing range of contractual relationships.Economic Inquiry,34(3),444-463.

〔11〕Klein,B.,& Murphy,K.M.(1997).Vertical integration as a self-enforcing contractual arrangement.The American E-conomic Review,87(2),415-420.

〔12〕Lado,A.A.,Dant,R.R.,& Tekleab,A.G.(2008).Trust‐opportunism paradox,relationalism,and performance in interfirm relationships:evidence from the retail industry.Strategic Management Journal,29(4),401-423.

〔13〕Li JJ,Poppo L,Zhou KZ.(2009)Relational Mechanisms,Formal Contracts,and Local Knowledge Acquisition by International Subsidiaries.

〔14〕Liu,Y.,Luo,Y.,& Liu,T.(2009).Governing buyersupplier relationships through transactional and relational mechanisms:Evidence from China.Journal of Operations Management,27(4),294–309.

〔15〕Macaulay,S.(1963).Non-contractual relations in business:A preliminary study.American Economic Review,28:55–69.

〔16〕Macneil,I.(1980).The new social contract:An inquiry into modern contractual relations.New Haven:Yale University Press.

〔17〕Poppo L,Zenger T.(2002),Do formal contracts and relational governance function as substitutes or complements?Strategic Management Journal,23(8):707–725.

〔18〕Williamson,O.E.(1983).Credible commitments:Using hostages to support exchange.The American Economic Review,73(4),519–540.

〔19〕Williamson,O.E.(1979).Transaction-cost economics:the governance of contractual relations.Journal of law and economics,22(2),233-261.

〔20〕Williamson,O.E.(1975),Markets and hierarchies:Analysis and antitrust implications.New York:The Free Press.

〔21〕Williamson,O.E.,(1985),The Economic Institutions:U-sing Hostages to Support Exchange,American Economic Review,Vol.73,pp.519-535.

〔22〕Zaheer,A.,McEvily,B.,& Perrone,V.(1998).Does trust matter?Exploring the effects of interorganizational and interpersonal trust on performance.Organization science,9(2),141-159.

〔23〕Zhang,Z.,Jia,M.,& Wan,D.(2010).When does a partner’s reputation impact cooperation effects in partnerships?Asia Pacific Journal of Management,29(3),547-571.

〔24〕Zhou KZ,Poppo L,Yang Z.2008.Relational ties or customized contracts?An examination of alternative governance choices in China.Journal of International Business Studies 39(3):526–534.

〔25〕科斯、哈特等:《契约经济学》,经济科学出版社1999年版。

〔26〕李应:《关系契约治理动态性研究》,《经济问题探索》2012年第8期。

〔27〕麦柯尼尔:《新社会契约论》,中国政法大学出版社1994年版。

〔28〕威廉姆森:《资本主义经济制度》,商务印书馆2003年版。

〔29〕杨国枢:《中国人的心理和社会行为—理念和方法篇》,桂冠图书公司1993年版。

〔30〕杨宜音:《“自己人”,一项有关中国人关系分类的个案研究》,《本土心理学研究》2001年第13期。

〔31〕杨中芳、彭泗清:《中国人人际信任的概念化:一个人际关系的观点》,《社会学研究》1999年第2期。

〔32〕郑伯埙:《差序格局和华人组织行为》,《本土心理研究》1995年第3期。

〔责任编辑:清 菡〕

A Study of Opportunism & It’s Governance Based on Relational Contracts

Zhou Haijun&Yang Zhong

Recently,much attention has been given to the phenomenon of opportunism and the appropriate governance of opportunisms in the research field of economics,law,sociology and management.This study tries to explore the influence of hostage variables:continuity,reputation,specific assets against to inter-firm opportunism.According to the literature review,the research put forward a moderational framework of trust and closeness based on hostage model.The empirical results support the most hypotheses,including the negative influence between the hostage variables and opportunism,as well as the trust and interpersonal closeness moderation.

opportunism;relational contract;hostage;closeness

F273.7

A

1001-8263(2014)01-0043-09

周海军,南京大学商学院博士生 南京210093;杨忠,南京大学商学院教授、博导 南京210093