3D-DSA在颅内动脉壶腹与小型动脉瘤鉴别诊断中的应用

2014-09-14郑卫华庹艳红雷红卫长江大学临床医学院荆州市第一人民医院放射科湖北荆州434000

郑卫华,庹艳红,雷红卫 (长江大学临床医学院 荆州市第一人民医院放射科,湖北 荆州 434000)

颅内动脉壶腹是生理变异,小型动脉瘤是病变,它们是两个概念,治疗方案截然不同。两者在CT血管造影 (CTA)甚至常规的二维数字减影血管造影 (2D-DSA)下有时不易鉴别。我院自2011年引进荷兰飞利浦公司的三维数字减影血管造影 (3D-DSA)系统以来,对38例CTA颅内动脉壶腹与小型动脉瘤鉴别困难患者进行了正确诊断。现报道如下。

1 对象与方法

1.1 对象

选取2011年12月至2013年5月间CTA检查无法鉴别颅内动脉壶腹与小型动脉瘤再行2D-DSA及3D-DSA检查的病例共38例,男23例,女15例。年龄46~68岁,平均59岁。

1.2 方法

检查使用荷兰飞利浦公司的Allura Xper FD20血管造影机、3D专用工作站和高压注射器。先做常规的2D-DSA正侧位,确定病变部位以决定3D成像的中心区,再做三维旋转数据采集,采集前嘱病人保持头部不动 (必要时给以镇静剂或全麻)。3D采集对比剂颈内动脉速率4ml/s,总量20ml;椎动脉速率3ml/s,总量15ml;压力200~300psi。将采集的数据传至3D专用工作站进行三维重建获得3D-DSA图像,由多名副高以上职称的医师共同阅片作出诊断。

2 结果

38例患者中,诊断为动脉壶腹12例,小型动脉瘤26例。其中32例经2D-DSA仍不能确定诊断,最终由3D-DSA确诊,占全部病例的84.2%。12例动脉壶腹中发生在颈内动脉7例,大脑中动脉3例,大脑前动脉1例,大脑后动脉1例。26例小型动脉瘤均清晰显示瘤体、瘤颈及与周围血管的关系,21例行血管腔内栓塞术,5例行开颅夹闭术。

3 讨论

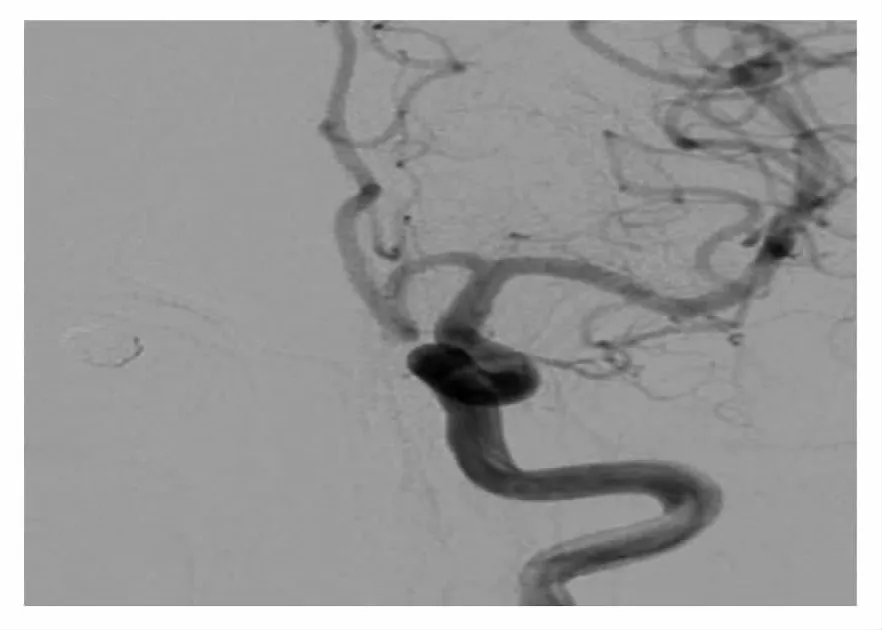

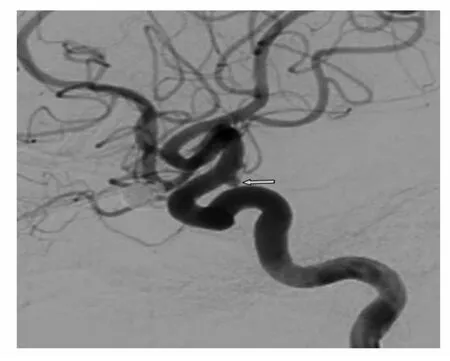

动脉壶腹是正常的动脉壁结构,理论上不会破裂,不需要处理,但需动态观察,定期复查。颅内直径小于5mm的动脉瘤我们称之为小型动脉瘤,它是发育缺陷的动脉壁结构,随时会破裂出血,需要尽快治疗[1]。因此两者的鉴别诊断就显得尤为重要。两者的体积都比较小,不同之处是动脉壶腹一般呈锥形且顶端有分支动脉发出,小型动脉瘤一般呈圆形或椭圆形,瘤颈有宽有窄,顶端一般无分支动脉。因此最重要的鉴别点就在于其顶端有无分支动脉 (见图1~3)。由于顶端分支动脉细小,在CTA甚至2D-DSA下可能不显影或一过性显影而导致鉴别困难,其原因可能有:①血流动力学原因;②脑血管痉挛;③造影剂浓度或压力不够;④周边血管或颅骨干扰;⑤CT的分辨率不够。

3D-DSA具有较高的分辨率,又可从多个角度得到血管影像,同时该血管影像以一个连续的过程呈现出一种立体的、直观的效果,从而更清楚地显示复杂的血管解剖结构,迅速鉴别血管与血管病变,增加对血管变异的敏感性[2]。特别是当出现血管分支重叠时,检查者可通过任意角度的三维旋转更加清楚地辨别该血管分支的走行结构。由于3D-DSA一次注射的造影剂量、流速和压力比较大,原本在CTA甚至2D-DSA下不显影的分支动脉在3D-DSA下往往会显影 (见图1~3)。3D-DSA可进行三维任意旋转观察,进一步明确血管间的毗邻关系、瘤体和载瘤动脉之间的三维空间关系以及瘤体、瘤颈显示最好的角度[3],对于制定最佳的治疗方案及术后预测有重要指导意义。

图1 2D-DSA正位未见明显异常

图2 2D-DSA侧位左侧颈内动脉C2段可疑小型动脉瘤

图3 3D-DSA显示顶端有分支动脉,确认为动脉壶腹

3D-DSA还可以减少射线剂量和造影剂的用量。3D-DSA一次成像就可以显示出任意角度的血管影像,而2D-DSA除了常规的正侧位外还需要加照多个特定的位置以更好的显示靶血管,患者接受的射线剂量、造影剂的使用量和手术时间均会增加,而手术风险也相应增大。

近年来,虽然有宝石能谱CT、双源CT及高场强MR等新设备新技术的开展,但是在脑血管病变的诊断中,DSA仍然是 “金标准”。特别是3D-DSA技术利用三维成像解决了很多的问题,在区分复杂的脑血管解剖结构方面具有相当大的优势,大大提高了颅内动脉壶腹与小型动脉瘤诊断准确率。

[1]凌峰 .介入神经放射学 [M].北京:人民卫生出版社,1991:263.

[2]李文化,穆民,刘晓 .三维数字减影血管造影技术诊断脑血管疾病的应用价值 [J].介入放射学杂志,2005,14(2):119-121.

[3]刘 虎,陆忠烈.3D-DSA技术及其在颅内动脉瘤诊治中的应用价值 [J].医学影像学杂志,2011,21(4):619-621.