迩英、延义两阁建置沿革考

2014-09-11琚小飞

琚 小 飞

(河北大学宋史研究中心, 河北 保定 071002)

迩英、延义两阁建置沿革考

琚 小 飞

(河北大学宋史研究中心, 河北 保定 071002)

迩英阁、延义阁是宋仁宗景祐二年建置的讲筵侍读之所。由于天气及其他原因,哲宗、神宗在仁宗每日一御的基础对御临迩英阁的时间安排上作出了制度性的规定。迩英、延义两阁作为北宋皇帝经常性御临的固定场所,在北宋的政治生活中具有重要地位。

迩英阁;延义阁;建置;沿革

迩英、延义两阁,为宋时侍臣讲筵侍读之所,自庆历二年仁宗御迩英阁,召御史中丞贾昌朝侍讲,经筵自此始。经筵是专门的皇帝教育制度,是为了培养人君的学术涵养、治国能力、道德操守而举办的定期学术讲座[1]42。对于迩英阁、延义阁的建置时间、具体位置以及两阁经筵沿革诸方面问题,各家记述不一,有必要考辨厘清。

一、两阁的建阁时间与具体位置

1.建阁时间:迩英、延义两阁的建置时间,史料记载有景祐二年与景祐三年之说。

景祐二年建阁说的史料记载是:《帝学》卷四称“二年春癸丑置迩英、延义二阁”[2]725,《续资治通鉴长编》卷一百一十六、《宋史全文》卷七下 、《宋史·仁宗纪》卷一〇、《通鉴续编》卷六、《资治通鉴后编》卷四十二称“景祐二年春正月癸丑,置迩英、延义二阁,写《尚书·无逸篇》于屏。”《玉海》卷一六三载:“景祐二年春正月二十八日癸丑置”[3]275。

景祐三年建阁说的史料记载是:《玉海》卷一六三:“《景祐迩英延义阁志》:景祐三年名崇政殿西阁曰延义,西南曰迩英。”[3]275《宋史·地理志》:“延义阁、迩英阁,景祐三年赐名。”[4]2098《历代宅京考》、《宋东京考》均沿袭景祐三年建阁说。

《玉海》卷四十八称:“(景祐三年)正月乙巳,臣自景祐元年春迄二年冬,凡经筵侍臣出处、升绌、封章、进对、宴会赐予,皆用存记,列为三卷,乞付史馆。诏可以迩英延义二阁记注为名。”[3]323景祐三年正月贾昌朝上经筵侍臣记注,上赐名《迩英延义二阁记注》,此恰与景祐三年赐名迩英延义合,但贾昌朝所上侍臣记注究竟是赐名的来源还是据阁名而来是存在疑问的。

在《玉海》卷四十八中记载:“十一月,洪迈言:景祐以来有迩英延义记注,数十年来稍废不续……乞自今讲读官以日得圣语送修注官,使谨书之。愿仿前制,因所御殿赐名祥曦殿记注。”[3]324其中“愿仿前制,因所御殿赐名”言明了景祐年间贾昌朝的记注得名源自于讲读所在阁名,也就是说迩英、延义两阁的名称是在贾昌朝景祐三年正月上记注之前就已存在。另查《宋史全文》卷七下:“乙亥景祐二年春正月,癸丑,是日御延义阁,召辅臣观盛度进读《唐书》,贾昌朝讲《春秋》。”[5]313仁宗景祐二年就已御临延义阁,故可推断延义阁不可能在景祐三年才赐名。

2.具体位置:关于迩英、延义两阁具体位置,宋元人著作如《东斋记事》、《锦绣万花谷》、《玉海》、《事林广记》、《续资治通鉴长编》、《宋会要》、《宋史》以及清人考订著作《宋东京考》、《历代宅京记》均有述及,但其中说法不一。现将各条记载转录于下,并尝试从各条记载中辞异义同及内容相乖等角度窥得两阁位置的蛛丝马迹。

《东斋记事》卷一 :“崇政殿之西有延羲阁,南向;迎阳门北有迩英阁,东向。”[6]10《帝学》卷四:“迩英在迎阳门之北,东向,延义在崇政殿之西,南向。”[2]725《续资治通鉴长编》卷一百一十六: “迩英在迎阳门之北,东向;延义在崇政殿之西,北向。”[7]2719《锦绣万花谷》前集卷十三:“迩英在迎阳门之东,北向;延曦在崇政殿西,南向。”[8]145《太平治迹统类》卷二十九:“迩英在迎阳门之东,北向,延义在崇政殿之西,北向。”[9]《宋朝事实类苑》卷二十六:“崇政殿之西有延义阁,南向,近阳门之北有迩英阁,东向。”[10]325《玉海》卷九十一:“迩英在迎阳门之北,东向;延义在崇政殿之西,南向。”[3]452《玉海》卷一百六十三:“崇政殿西阁曰延义,西南阁曰迩英。”[3]275《宋东京考》:“延曦阁在崇政殿内,迩英阁在崇政殿西南。”[11]12《历代宅京考》:“延羲阁,在崇政殿内,迩英阁在崇政殿西南。”[12]230

综上所举,延义阁位于崇政殿之西似无异议,各家叙述辞异义同,唯有坐向尚存争议。《长编》、《太平治迹统类》称其“北向”,即坐南朝北,《东斋记事》、《宋朝事实类苑》皆称“南向”,即坐北朝南。由于缺乏佐证,难以直接判断孰是孰非,但通过检阅《宋会要》中有关宫殿坐向的其他叙述,可做一大略的推测。《宋会要》方域一之七称“延和殿,北向,俗呼倒坐殿”[13]7308。宋代宫殿多属南向,这也与“南面而王”的传统思想一致,有北向宫殿则被称作“倒坐殿”, 意即与正常坐向不同,若延义阁亦属北向,缘何无此俗称。检阅宋代留存史料有关宫殿坐向的记载,只有延和殿为“北向”,今人周宝珠在《宋代东京研究》中称“延和殿为宫城唯一的北向殿”[14]31。《考古开封》称“在皇宫的城墙内侧,阁台层层林立,殿宇比比对峙,有大小殿堂楼阁共近百座,主要有大庆殿、文德殿、紫宸殿、集英殿、保和殿、皇仪殿、迩英阁、福宁殿等,这些宫殿大都坐北朝南,沿中轴线展开,井然有序,错落有致。”[15]145另《长编》又称“延义阁在崇政殿之西,南向”[7]9699,此则为自证之例。

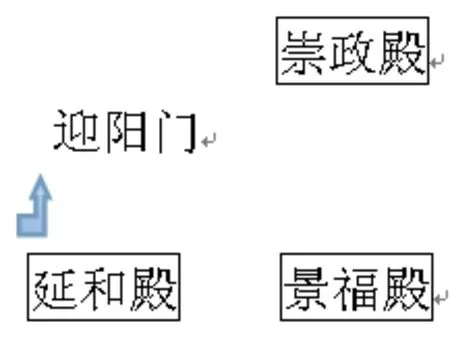

迩英阁的具体方位各家所言存在明显的分歧,或言迩英阁于迎阳门之东,或言迩英阁于迎阳门之北,另有迩英阁于崇政殿西南。在这里存在两种位置的参考对象,即迎阳门与崇政殿,欲明辨迩英阁具体位置,必须准确知晓迎阳门及崇政殿的相对位置。《宋史·地理志一》载:“宫后有崇政殿,旧名简贤讲武,太平兴国二年改今名。熙宁间,改北横门曰通极,阅事之所也;殿后有景福殿,殿西有殿北向,曰延和,便坐殿也。大中祥符七年,建后苑东门,洎北向便殿成,赐名宣和门、承明殿,明道元年改端明,二年改今名。凡殿有门者,皆随殿名。”[4]2098《宋东京考》称“后苑东门曰迎阳门,即宣和门,明道二年改”[11]12,《宋史·地理志》载“宁阳门(据《宋会要》,《长编》当为迎阳门),即宣和门,明道二年改今名”[4]2099。这样关于迎阳门与崇政殿的相对位置就有了准确的对照。如图所示:

按图所示,若如迩英殿在迎阳门之东所言,则延和殿不当位于景福殿之西,于此,迩英阁当于崇政殿之后,非西南,自相抵牾。若迩英阁在迎阳门之北,又崇政殿之西有延义殿,则迩英阁当位于延义阁与延和殿迎阳门之间,此与崇政殿西南相合。《苏轼诗集》卷二十五有诗称“万里归来空泣血,七年供奉殿西廊”,苏轼自注迩英阁,在延和殿西廊下[16]2407。苏轼诗中的自注直接否定了《锦绣万花谷》中“迎阳门之东,北向”的记载。

如图:

根据史料之间的记载异同揣测出的迩英、延义两阁的具体位置已如上图所示,是否与实际两阁位置相符有待进一步验证。今存南宋人陈元靓撰《事林广记》,其中附有北宋东京宫城的插图,对于迩英阁与延和殿、崇政殿的相对位置的描述与以上揣测吻合,只是图中并未绘制延义阁,使得延义阁与迩英阁之间的相对位置无法利用宋人记载直接呈现。

3.史源与线索:有关迩英、延义设置时间及位置的记载多是纷杂其间,以上所证仅是据相关事实的推理而得,但在胪列各家记载的同时,诸种史料渊源自现。

在所有记载迩英、延义两阁时间位置的史料中,《东斋记事》、《渑水燕谈录》为北宋笔记,在诸种史料流传中应属较早。《东斋记事·自序》称“予既谢事,日于所居之东斋燕坐多暇,追忆馆阁中及在侍从时交谈语言,与夫里俗传说,因纂集之,目为《东斋记事》。”《渑水燕谈录·自序》称“间接贤士大夫谈议,有可取者,辄记之。”两者均自称采自时人言语,可谓时人记当时之事,可信度自是很高。但对于迩英、延义两阁记载的渊源流尚需辨明。

《东斋记事》记载:“崇政殿之西有延义阁,南向,迎阳门之北有迩英阁,东向,皆侍读之所也。仁宗皇帝即位,多御延义。每初讲读或讲读终篇,则宣两府大臣同听,赐御书或遂赐宴。其后,不复御延义,专御迩英。凡春以二月中至端午罢,秋以八月中至冬至罢。讲读官移门上赐食,似后殿公事退,系鞵以入。宣坐赐茶,就南壁下以次坐,复以次起讲读。又宣坐赐汤,其礼数甚恩渥,虽执政大臣亦莫得与也。”

《渑水燕谈录》行文更加流畅,如其删去了《东斋记事》中明显重复的用词“或侍读”等,但其删改亦有不当之处,如《东斋记事》作“以次坐,复以次起侍读”,《渑水燕谈录》改前一“以”为“依”,于后句未行改易,不免自漏攘袭之迹。另《东斋记事》为范镇熙宁六年撰成,《渑水燕谈录》绍圣二年乃成,后者摘引前述自是合情。于此已然明了,《渑水燕谈录》中关于两阁记载的史料是在《东斋记事》记载基础上删节而成,而南宋江少虞编《事实类苑》于此条下作“出《渑水燕谈》”,并未仔细寻其源头乃自《东斋记事》,以至渊源流自不甚明了。如果二者之间没有攘袭的关联,其中记载的相似缘由可能还存在另一情形,由于二者均是臣僚谈议之言,说明关于迩英、延义两阁的记载已经被北宋时人部分认同和接受,也就是说可能两者之间并不存在攘袭之实,他们仅是采纳了同一种闻见,记载之异只是闻见略有不同罢了。另有宋时人所作《职官分纪》及清人《五礼通考》,在引述迩英、延义两阁时都明确注明了摘自《东斋记事》,不见其他著作的引用,这足以说明《东斋记事》在事关迩英、延义两阁的记载上应属较早。

与上述笔记记载稍有不同的《帝学》,其中不仅言及迩英、延义两阁的具体位置,还特别谈到“写《尚书·无逸篇》于屏上”。揆诸史料,除此之外北宋时尚无他家言及,直至南宋李焘撰《续资治通鉴长编》中有关两阁记载才丰富起来。

《续资治通鉴长编》:“癸丑,置迩英、延义二阁,写《尚书·无逸篇》与屏。迩英在迎阳门之北,东向(《帝学》作‘迎阳门之东,北向’。——引者),延义在崇政殿之西,北向(《帝学》作‘南向’。 ——引者)。是日,御延义阁,召辅臣观盛度读《唐诗》,贾昌朝讲《春秋》。(《帝学》作召辅臣观贾昌朝讲《春秋》,盛度读《唐书》。——引者)既而,曲燕崇政殿(《帝学》无此句)。

《帝学》与《长编》之间是否存在摘引之实尚难确证。《帝学》本成书于元祐中,建炎初由礼部尚书谢克家进奏高宗,因此在事理上应存在《长编》参鉴《帝学》的可能。范祖禹长期供职于翰林院,经常参与迩英经筵,故其记事应属实情,《长编》多据北宋《实录》、《日历》,如若两者不存在摘引,由此推断两者当据宋时类似记载也未尝不可。但至少说明了《帝学》中有关迩英、延义阁的史实已有相当流传,否则《长编》中不会出现如此惊人的相似。元人撰《宋史全文》中“迩英、延义”条与《长编》一字不差,这难免存有因袭之迹。

据后人考证,宋彭百川《太平治迹统类》及佚名《锦绣万花谷》多据《长编》而成,对于迩英、延义两阁的记载多凭此。如《太平治迹统类》卷二十九:“癸丑置迩英、延义两阁,置尚书无逸篇于屏,迩英在迎阳门之北,东向,延义在崇政殿之西,北向。”《锦绣万花谷》:“癸丑置迩英、延义两阁,置尚书无逸篇于屏,迩英在迎阳门之北,东向,延义在崇政殿之西,南向。”两者均将迩英阁的位置错录为“迎阳门之北,东向”,《太平治迹统类》仍沿袭“延义在崇政殿之西,南向”旧误。《锦绣万花谷》虽也存在征引致误的情形,但已将延义阁位置更正。

至于迩英、延义两阁的建立时间北宋时期诸史料载为景祐二年,景祐三年之说始自南宋《玉海》,元修《宋史》承此说,清人著作《宋东京考》、《历代宅京记》采《宋史·地理志》景祐三年之说。溯诸史源,《玉海》引《景祐迩英延义阁志》中所载,此文今已不见踪迹。另其亦采景祐二年建阁之说,《玉海》征引资料自相违伐,故不可尽信。

综上所述,现存相关迩英、延义两阁的记载多是前后相因,而致误的原因恰是这种反复的摘引,“书经三写,鱼鲁亥豕”。对于迩英、延义两阁,笔者倾向于北宋时人的回忆性追述,所以对于上文笔者做出的推测,以北宋时人的记述印证,确属无误。

二、迩英、延义两阁沿革

迩英、延义两阁自景祐二年春正月癸丑设立之初,便成为宋代经筵的主要场所。仁宗皇帝每令侍臣于此二阁讲读经史,但此后延义阁逐渐失去了侍讲场所的地位。《东斋记事》载“仁宗皇帝新即位,多御延义,其后不复御延义,专御迩英”[6]10,因此迩英阁就成为北宋皇帝经筵的唯一固定的殿阁。

仁宗朝始设迩英延义侍讲,并遵唐制,“二日一开经筵,率用双日一读一讲”,后诏“虽单日亦或讲说”[13]2287,这样便形成了日御迩英阁的频率。《长编》卷一七六载:“知制诰贾黯言:陛下日御迩英阁,诏侍臣讲读经史”[7]4273,“(仁宗)自登即位,双日单日咸御经筵”[13]2287,皇帝每日必临迩英阁听侍臣讲读,无论寒暑从不间断,《宋朝事实类苑》卷五称:“仁宗当暑月不挥扇,镇侍迩英阁,尝见左右以拂子蝇而已。冬不御炉,每御殿,则于朶殿设炉以御寒气,寒甚,则于殿之西隅设之。”[10]46皇帝如此看重迩英阁侍讲,由此可见迩英阁在宋代政治生活中的地位与影响非同一般。仁宗朝形成的日御迩英阁之制在英宗、神宗、哲宗朝有过三次完善修改,包括御临殿阁的时间、频率以及酷暑严寒不宜在迩英阁侍讲另谋他处等。

《宋史·神宗纪》卷十四称:“十月,英宗不豫,帝引仁宗故事,请两日一御迩英阁讲读。”[4]263英宗所引故事即为仁宗两日一御之制。《长编》卷二〇二称:“近因圣体不安,遂于端午及冬至以后盛暑盛寒之际权罢数月。”[7]4903至此,英宗已经将御临迩英阁的时间大大缩短,酷暑盛寒之日并无侍读事务,而且一改仁宗时日御迩英阁为两日一御。

《宋史》卷一六二称“元丰官制,废翰林侍读侍讲学士不置,但以为兼官。然必侍从以上乃得兼之,其秩卑资浅则为说书。岁春二月至端午,秋八月至长至日,遇双日入侍迩英阁”[4]3813。元丰改制将英宗朝盛暑盛寒权罢正式定为自二月至端午秋八月至长至日侍讲,一年两期开讲,此后是为定制,迩英侍讲方才有制度可循。

虽然御临迩英阁的时间错开了酷暑严寒,但临近端午,天气渐热,仍然对侍读产生影响。《二程集》卷七称“迩英阁讲读,入夏渐热,去年四月后,侵晨讲读亦甚有暑气,恐于圣体非宜。”[17]549《御选古文渊鉴》卷四十六称“四月间尚未甚热,而讲读官已流汗,况主上气体嫩弱,岂得为便?春夏之际,人气蒸薄,深可虑也。”[18]306鉴于此,侍臣常上疏请“乞移就一宽凉处”侍讲,《御选古文渊鉴》卷四十六称“乞今后只于延和殿讲读,后楹垂簾,簾前置御座”[18]306,《古今合璧事类备要》后集卷二十三称“哲宗时程颐侍讲,奏迩英暑热,乞就崇政、延和殿或它宽凉处讲读”[19]724。对于这些奏状,宰执之臣以祖宗法制不可改为名,于贴黄中称“只就崇政殿或延和殿讲读”。由此可见临近酷暑时迩英阁并非唯一的侍讲之所,这时侍讲之地可随时变化,崇政殿、延和殿以及其他宽凉之地均可临时性的承担。其实在仁宗时就有在迎阳门开经筵的记载 ,后又在延和殿、国子监开讲,哲宗时先于资善堂讲筵,后移至迩英阁,这些临时性的经筵之所均是或因为天气酷暑,或因为迩英阁需要展修,“令修迩英阁,多置轩窗”,故只得临时移出迩英。另据《玉海》卷四十八“景祐以来有迩英延义记注,数十年来稍废不续。臣乞自今讲读官以日得圣语送修注官,使谨书之。愿仿前制,因所御殿赐名祥曦殿记注。”[3]324可知祥曦殿亦为讲读之所,揆诸史实,不见其他有关祥曦殿讲读记载,应亦是暂时移居侍讲之所,与崇政殿、延和殿等同。

北宋时期除了对御临迩英阁的时间、频率及地点进行修改完善以外,迩英阁在此后的经筵中,由于皇帝经常性的御临讲读,使得迩英阁成为继朝堂殿阁紫宸殿、垂拱殿之外御临最为频繁的殿阁。加上皇帝与群臣本身具有的政治属性,单纯的侍讲日渐增加了政治事务的讨论,在其主要职能经筵之余,必然伴随着其他政治事务的处理,也就是说,迩英阁的职能必定在不断扩充和发展。检阅史料,宋代迩英阁还曾有面授官职、举行朝宴款待侍臣、赐书和书法的记载。《长编》卷一六〇载:“己亥,赐天章阁待制、兼侍讲曾公亮三品服。故事,待制入谢,未始赐服,至是上御迩英阁面赐之,仍宣谕曰:朕即讲席赐卿,盖所以尊宠儒臣也。”[7]3868《资治通鉴后编》卷七十五:“甲寅,翰林学士司马光初进读通志于迩英阁,赐名资治通鉴,亲制序以赐光,令候书成写入,又赐颖邸旧书二千四百二卷。”[20]418在这里,迩英阁扮演的是朝堂之上封官晋爵、宣诏进对的职责,宋遵唐制,五品以上官由皇帝选任,由于北宋仁宗以后皇帝对在迩英阁听讲,群臣面见皇帝机会渐多,遂使皇帝面授官职的情况不仅限于朝堂之上。《宋朝事实类苑》卷五:“同赐飞白书或同赐宴”[10]46。宋制,“集英殿,宴殿也”[4]2098,承担朝廷宫殿喜庆、款待群臣的职责,在迩英阁宴请群臣,只是皇帝与群臣共同进餐而异,谈不上什么大型宴乐,但足以彰显迩英阁职能的不断延展。这些政治事务是否为常态尚需甄别,如果有更多的史料记载能够更加显现地表明迩英阁在北宋帝王处理政务的活动中越来越近似于朝堂之上,这就意味着宋代皇权中心从紫宸殿、宣德殿等传统殿堂的部分下移,迩英阁的作为帝王亲临之地自然承担着部分朝政事务,从而使得迩英阁在北宋宫城诸殿阁中显得更为特殊,其重要性也逐渐提升。当然,这些都还有待进一步研究。

另外,经筵的目的是侍臣给皇帝讲读经史以有裨益于皇帝施政,这样侍臣讲读时又不可避免地将自己的政治立场与倾向向皇帝兜售,以期加强对皇帝施政的影响,如王安石实行新法时司马光就在迩英阁劝诫神宗。“安石得政,行新法,光逆疏其利害,迩英进读至曹参代萧何事”[4]10764,以“萧规曹随”之制企图对神宗施加影响,放弃变法,遵从祖制。蔡京曾百般鼓动宋哲宗阅读宋神宗和王安石的相关书籍。“御迩英阁,召讲读官讲《诗》,读《宝训》,侍读蔡京,经筵奏事,上曰:早来卿所读《宝训》,朕于宫中已详阅《两朝实录》,其《宝训》内事,多系实录已载,《宝训》可不须进读。京言:窃见王安石有《日录》一集,其间皆先帝与安石反复论天下事及熙宁改更法度之意,本末俱备,欲乞略行修纂。”[7]11678另一方面,皇帝作为讲读的受益者,时常向侍臣取经,即以现实事件相询,如“辛亥,迩英进读,召司马光问以河北灾变”[5]383。从这个意义上说,迩英阁作为皇帝与侍臣的共有空间,两者之间是一种各取所需的互动关系,君臣之间存在一种良好的沟通机制。

迩英阁经筵侍读经过各朝的完善,更趋制度化与规范化,不仅规定了开阁时间,连皇帝御临的时间频率以及遇有特殊情形备有其他讲读地等均有细致预备。另外在侍臣讲读时并非像朝堂之上那样严肃。《宋史全文》卷九上称“丁丑诏迩英阁讲读官曰:讲读者立侍覆对,余皆赐坐”[5]437。并且自仁宗朝始,从贾昌朝之请,“令起居注官入侍阁中,事有可书,随即记录。从之,赐坐于御座西南”[7]4273。《东斋记事》卷一载“入宣坐赐茶、赐汤”,“侍读官侍迩英阁者皆立,每问事则众人齐对,颇纷纭”[6]10。这种群臣与帝王同坐共同听讲、且相聚一堂共同饮茶汤的欢愉氛围与朝堂之上严明君臣之别明显不同,皇帝与侍臣的关系显得更为随意。

三、结 语

迩英、延义两阁在宋代经筵制度中扮演着极为重要的作用,使北宋皇帝处理政务的模式更加多样化。北宋皇帝经常御临听讲,并时常与大臣对坐就政事互动,这种相对宽松的环境应该说是北宋政治中另一种处理政务的模式,而这种模式在此后的政治生活中日趋重要。

[1] 邹贺.论宋朝的经筵制度[J].兰州学刊,2013(1).

[2] 范祖禹.帝学[M].台北:商务印书馆,1985.

[3]王应麟.玉海[M].台北:商务印书馆,1985.

[4]脱脱.宋史[M].北京:中华书局,1977.

[5] 佚名.宋史全文[M].哈尔滨:黑龙江大学出版社,2005.

[6] 范镇.东斋记事[M].北京:中华书局,1980.

[7] 李焘.续资治通鉴长编[M].北京:中华书局,2004.

[8] 佚名.锦绣万花谷[M].台北:商务印书馆,1985.

[9] 彭百川.太平治迹统类[Z].南京:江苏广陵古籍刻印社,1990.

[10] 江少虞.宋朝事实类苑[M].上海:上海古籍出版社,1981.

[11] 周城.宋东京考[M].北京:中华书局,1988.

[12] 顾炎武.历代宅京考[M].北京:中华书局,2005.

[13] 徐松.宋会要辑稿[Z].北京:中华书局,1987.

[14]周宝珠.宋代东京研究[M].开封:河南大学出版社,1999.

[15]刘春迎.考古开封[M].开封:河南大学出版社, 2006.

[16] 苏轼.苏轼诗集[M].孔凡礼点校,北京:中华书局,1982.

[17] 程颐,程颢.二程集[M].北京:中华书局,2004.

[18] 徐乾学.御选古文渊鉴[M].台北:商务印书馆,1985.

[19] 谢维新.古今合璧事类备要[M].台北:商务印书馆,1985.

[20]徐乾学.资治通鉴后编[M].台北:商务印书馆,1985.

责任编校:徐希军

2013-12-10

琚小飞,男,安徽安庆人,河北大学宋史研究中心硕士研究生。

时间:2014-8-28 15:45 网络出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/34.1045.C.20140828.1545.012.html

10.13757/j.cnki.cn34-1045/c.2014.04.012

K244

A

1003-4730(2014)04-0050-05