外源单音语素生成的制约机制探析

2014-09-06滕敏

滕 敏

(中国矿业大学 外文学院,江苏 徐州 221009)

外源单音语素生成的制约机制探析

滕敏

(中国矿业大学 外文学院,江苏 徐州 221009)

摘要:根据基于用法的模型理论,通过考察语料库发现,外源单音语素的生成过程中缩略是先于类推的原发机制,构式压制是生成的重要原因。源词语用分布的优势类联接更易生产缩略效应,语用者在构式压制下对借词间共性进行认知处理,实现语素化。

关键词:外源单音语素;生成;缩略机制;构式压制

作为最小的音义结合体,汉语单音语素具有较强的稳定性,构成一个相对封闭的系统。每年有数以百计的外来词涌入汉语,但其中能渗透至单音语素层面的却寥寥无几。苏新春以独立适用和重复构词为标准,提取了10个现代汉语外源单音语素。[1]对这些语素的生成机制和动因,相关研究比较充分,但有一个问题很少被触及:在数量庞大的外来词中,为何只有少数能衍生单音语素?本文拟采用语料库手段,通过提取外源单音语素的生成路径并考察源词的语用分布,探讨外源单音语素生成的制约机制。

一、外源单音语素的生成机制和动因

外源单音语素是语言接触的产物,最初为音译词的记音成分,在某些因素的作用下实现语义赋值,并被用于构词甚至独立使用,实现了音节的语素化。目前对外源单音语素生成机制的讨论多以模因或构式为理论支撑。模因论以模因(meme)的复制和传播来解释外源单音语素的形成,将外来词视作强势模因,外源单音语素是对其进行模仿与复制的结果,而类推是模因复制和传播的主要方式。[2]模因论认为,每个模因的自我复制能力不同,人类的认知特点及由此决定的模仿能力的限度是导致强势模因和弱势模因分化的关键因素,因此将语言的经济性和求新求异心理视作某些外来词成为强势模因的动因。[3]构式理论认为构式具有强制功能,可将看似不合法的词汇用法压制在构式中,从而产生新的构式和新的意义。外源单音语素构成的系列词语是半固定结构的抽象构式,其产生源于多重构式的压制,[4]如双音构式、属种构式、后缀语素构式等。在构式论中,类推同样被视作外源单音语素生成的重要机制,抽象构式中的引力位置通过类推吸引更多词项进入其中并获取新的功能。

无论模因论的语言经济性和求新心理,还是构式论的多重构式压制,都属于普适性的语言心理或规律,对外来词在语素衍生方面的巨大分化,解释力并不充分。此外,尽管二者视角不同,关注的语言层面不同,但有一个共同论证前提,即:外源单音语素的生成是直接仿照外来词构词的结果,类推机制在其中发挥关键作用。然而基于语料的调查发现,大部分外源单音语素在构造词中的位置与源词相左,这与基于类推的汉语本土词的仿造特点相悖,说明外来词音节的语素化过程应有类推以外的机制参与。本文将以基于用法的模型(UBM)为理论依据,从语用层面探析外源单音语素生成的制约机制。

二、缩略机制中的语用分布制约

对外源单音语素及其源词的历时视角的语料调查旨在廓清语素的生成路径。首先整合“新词语研究资源库”和《新语词大词典》等10本新词词典,建立新词语资源库。在库中检索某一语素系列词语,借助资源库词条例句(采自国内报刊,附时间、出处),提取词语最早用例,以此确定语素的生成路径和能产性原点。调查显示,在考察的13个外源单音语素中,有六成的原点词和源词结构不对称、语素位置不匹配。其中和语言直觉相违的是使用最广泛的“吧”:其构词不是始于“迪吧”、“网吧”等“酒吧”同构词,而是结构迥异的“吧女”,这说明即使“酒吧”之类在借入时受到汉语相关构式压制而具有部分汉语词汇特征的外来词,亦无法直接在类推机制的推动下进行仿拟构词。

进一步调查源词的语用分布,结果显示,缩略是先于类推的原发机制,原因有二。

首先是时间维度的依存关系。语素的能产性原点词总有一个先行对应短语,如在“吧”的原点词“吧女”(1985)出现之前,短语“酒吧女郎”已大量使用,例:

(1)以及与酒吧女郎有了情感后,发现她的苦恼的生活等等。(《读书》,1984.5)

再如“的”,动宾短语“打的士”在原点词“打的”(1987)之前也已非常普遍,例:

(2)打的士来到他家楼下时,天已经黑了。(《南方日报》,1986.6.3)

其次是词语的关系特征。原点词中外源单音语素的指称和源词完全相同,二者语义对等;韵律上,原点词只保留源词部分音节,并和其他语素构成双音节音步;句法上,原点词为复合结构,外源语素和共现语素构成一定句法关系。这与缩略词与被缩略成分在语义、韵律、句法等方面存在的映射关系高度吻合,是缩略作为原发机制的有力证明。

缩略是现代汉语的主要构词方式之一,能产性很高,为何只推动了少数外来词的音节语素化?我们依据UBM理论,利用CCL语料库,以外源单音语素生成初期为节点,考察了源词的类联接分布。UBM认为,频率作为语言使用的一个要素,在语言结构的历时性建构过程中发挥关键作用。一个语言表达只要频率足够高,便可作为整体得到表征,进而作为独立语法信息存储于知识库中;[5]形符频率对实体构式的结构重组等有建构作用,类符频率则决定句法构式的能产性。类联接体现词类的共现关系,是对具体词语搭配的图示抽象,可视作一个句法构式,其类符频率为类联接所允许的具体搭配的种类,形符频率则指各具体搭配的总量。外来词多为名词,涉及六种类联接:名+名、动+名、形+名、介+名、代+名、量+名,因生成路径不同,“名+名”被细化为名+名’、名’+名、名专+名和0 +名四个子类。

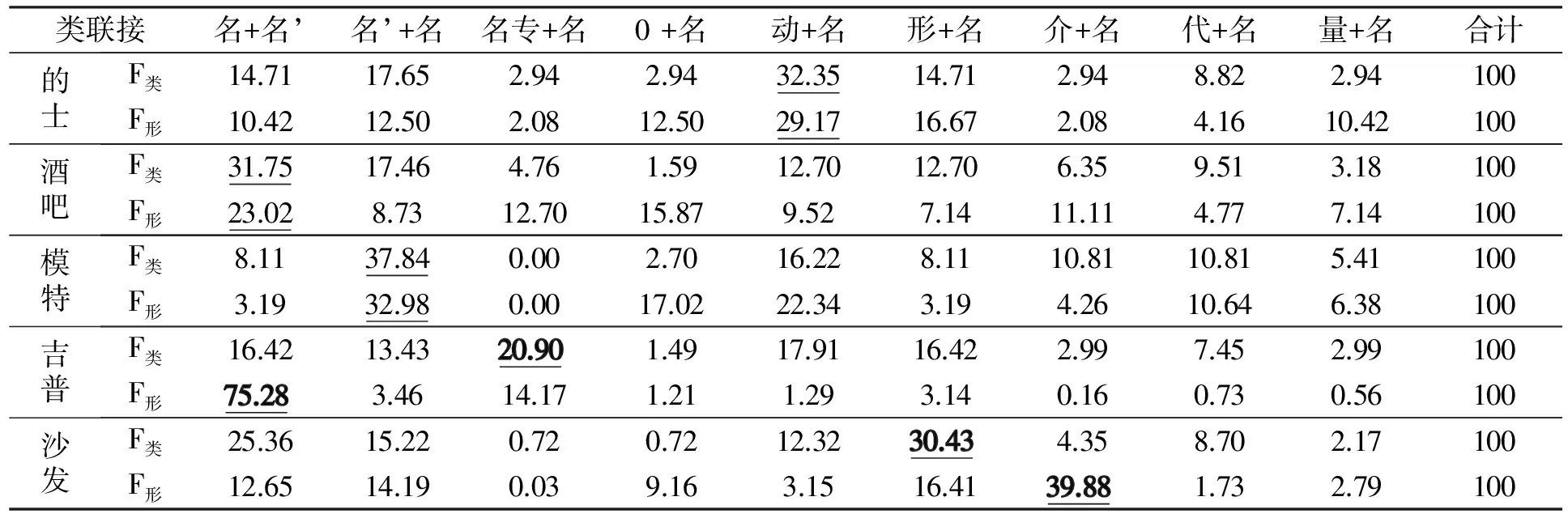

由表1可见,相较一般外来词,外源单音语素的源词在语用分布上有两个显著特征:1.源词类联接的形符频率和类符频率存在一个具有绝对优势的极值。“的士”、“酒吧”和“模特”三个源词的形符频率和类符频率极值均超出次高值50%以上,而“吉普”和“沙发”的类符频率次高值非常接近极值。2.源词类联接的形符频率和类符频率极值分布一致,源词的两个极值总出现于同一类联接,而一般外来词的极值分列于不同类联接。以上特征表明,源词在音节语素化之前已形成优势类联接,且优势类联接与语素生成路径间存在严格的对应关系,如“的”的能产性原点“打的”是动宾结构,源词“的士”的优势类联接也恰为“动+名”结构。这些特点证明,外源单音语素的生成受到源词的语用分布,尤其是类联接频率的严格制约,这印证了UBM关于高频使用的语言单位在形式上更易产生缩略效应的观点。[5]

表1 CCL语料库中部分外来词的类联接分布 单位:%

F类:类符频率;F形:形符频率;名:外来词;名’:共现名词

三、构式压制中的语义—韵律制约

构式压制被视作“门”、“控”等外源单音语素生成的重要动因。对两个语素的历时语料调查显示,构式压制的实现受到源词语义—韵律特点的制约。区别于其他外源单音语素,“控”和“门”在音节语素化之前存在于多个借词中,意味着有多个含相同成分的借词被引入。“控”的源词被认为是日语音译词“萝莉控”(2004),但语料显示,与之同时还有借词“御姐控”(2004)、“正太控”(2005)的使用。这些词语中“控”对应同一音节コン,为记音成分,没有独立语义。从“制服控”(2006)开始,“控”才实现与本土词汇的结合。“门”对应英语新兴后缀-gate,源头是“水门(事件)”,但从“水门”到“伊朗门”(1991)、“拉链门”(1998),其间所有“X门”都是英语词的译借,直到“选票门”(2000),“门”才开始用于命名国内丑闻事件,实现语素化。

从语义和韵律两个维度分析,同语素的多个借词存在颇多共性:语义上,各词共享部分义素,如“萝莉控”、“御姐控”、“正太控”均含“对……疯狂迷恋者”之意;韵律上,除“水门”外均为三音节词,并在语音表征中的相同位置存在相同音节。这些共性为汉语系统的两个强势构式的运作提供了平台。首先是韵律词的双音构式:双音节音步是汉语词的基本音步,大部分韵律词为双音节词,[6]因此双音构式是现代汉语构词中使用频率最高、具有原型效应的词法构式。其次是汉语构词的属种构式,它涉及汉语构词的语义关系选择,以“区别性特征+类义属性”为语义特征。语言使用者在这两个构式的压制下对借词间共性进行认知处理,以“控”为例:作为音译词,“萝莉控”等词是以无义字符串形式表现的三音节自然音步,但尾音节的共性诱使语言使用者将其纳入韵律词的构建规则,即共有音节的存在使三音节的单语素词具有汉语复合词的韵律特征,受到双音构式的压制被识解为2+1形式的超音步,音节“控”被分割出来。同时,共有音节的独立进一步诱发对共有义素的提取,在属种构式的压制下,共有义素被标记为体现词语共性的类义属性。这样,不可分解的单语素词“萝莉控”在表层形式没有改变的情况下,受双音构式和属种构式的双重压制,改变了语义和音位的结合方式,被臆断为“X+控”复合结构,共有义素凝结到共同形式,从而使记音的“控”完成语义赋值,实现语素化。

参考文献:

[1]苏新春. 当代汉语外来单音语素的形成与提取[J]. 中国语文, 2003(6):549-558.

[2]杨永林. 千门万门,同出一门——从美国“水门事件”看文化“模因”现象[J]. 语言教学与研究, 2008 (5): 385-389.

[3]刘桂兰, 李红梅. 从模因论角度看“XX门”现象[J].外语学刊, 2009(2):70-73.

[4]刘玉梅. “吧”族词形成的认知机制研究[J]. 解放军外国语学院学报, 2010(1): 10-15.

[5]Bybee, J. From Usage to Grammar: The Mind’s Response to Repetition[J].Language,2006, 82 (4): 711-733.

[6]冯胜利. 汉语的韵律、词法与句法[M]. 北京: 北京大学出版社, 1997:45.

(责任编辑汪继友)

OnConstraintMechanismsofForeign-originMonosyllabicMorphemes’Emergence

TENGMin

(School of Foreign Studies, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221009, Jiangsu, China)

Abstract:A large number of foreign words have been loaned into Chinese vocabulary, but only a fraction of them have generated monosyllabic morphemes. Through a corpus-based study of some sample morphemes, the mechanisms that constrain the emergence of foreign-origin monosyllabic morphemes are explored by investigating the generative path of these morphemes as well as the pragmatic distribution of the concerned loan words.

Key words:foreign-origin monosyllabic morphemes; emergence; constraint mechanism; construction

中图分类号:H136.5

文献标识码:A

文章编号:1671-9247(2014)06-0083-02

作者简介:滕敏(1975-),女,江苏徐州人,中国矿业大学外文学院讲师,硕士。

基金项目:中国矿业大学教学改革与建设项目(201436)

收稿日期:2014-07-01