大学生体育锻炼主观能动性调查研究

2014-09-04庄志彬

庄志彬

(厦门城市职业学院 福建厦门 361008)

大学生体育锻炼主观能动性调查研究

庄志彬

(厦门城市职业学院 福建厦门 361008)

随着高校体育教学改革的不断加快,对学生体育锻炼主观能动性的要求也越来越高。本文选取了福建师范大学、厦门大学、福州大学的学生为研究对象,对大学生体育锻炼主观能动性存在的问题进行了深入的调查和分析,并提出了相应的对策。

大学生,体育锻炼,主观能动性

《全国普通高校体育教学指导纲要》中指出:“体育课的目的是通过合理的体育教学过程和科学的锻炼过程,使学生的体育意识有所增强,使学生通过体育锻炼,养成终身体育的好习惯。”[1]近年来,随着高校体育教学改革的不断加快,对于学生主动体育、快乐体育的开发也愈加重视。要想培养学生的体育意识,养成良好的锻炼习惯,就必须激发学生体育锻炼的主观能动性,使其能够将体育锻炼作为自身的乐趣。为了更好的分析当前大学生体育锻炼主观能动性现状及存在的问题,笔者深入福建3所高校对广大学生进行了调查研究。

1 大学生体育锻炼主观能动性调查

1.1调查目的和对象

为了更好的了解当前大学生体育锻炼主观能动性存在的问题,通过问卷调查的方式,真实准确的了解福建省高校大学生的体育锻炼主观能动性现状,旨在分析其中的原因及提出应对措施。笔者主要选取了福建师范大学、厦门大学、福州大学的106名学生为研究对象,共发放问卷106份,其中回收有效问卷100份,有效率94.34%。

1.2调查内容设计

问卷调查量表共15小题目,分为:对体育锻炼的主观态度、对终身体育了解情况、参加体育锻炼的动机情况等3个方面。为了更便于使用描述性统计及定性统计分析,采用统一量化的形式。学生主观能动性的评价等级设置为:“A非常认同,B比较认同,C认同,E有一些认同,D根本无法认同”。

在“对体育锻炼的主观态度”类别中的设置问题小项:“能够主动参与学生自发组织的课外体育活动、能够主动进行体育项目的选择、认为体育锻炼能够陶冶身心、喜欢上学校的体育课、喜欢参加学校的体育选项课”;在“终身体育知识了解情况”类别中设置问题小项:“我了解什么是终身体育、未来参加工作后也会继续参加体育锻炼、拥有终身体育的意识、带动更多家人朋友参与体育运动、探索更多的体育项目”;在“参加体育锻炼的动机情况”类别中设置问题小项:“我对体育锻炼拥有很浓厚的兴趣、体育锻炼是十分快乐愉悦的事情、我比其它同学更喜欢体育运动、体育锻炼让我充满了信心、体育锻炼对于促进我的学习很有作用”。

1.3调查结果统计分析

笔者对福建师范大学、厦门大学、福州大学的106名学生进行了问卷调查,针对收集的资料使用SPSS软件进行了分析,进行了变量描述和信度检验。为了使统计更加严谨,笔者对变量的最小值、最大值、平均值和标准差进行了描述性统计分析。各变量具体的描述性统计如表1所示。

表1 变量的描述性统计

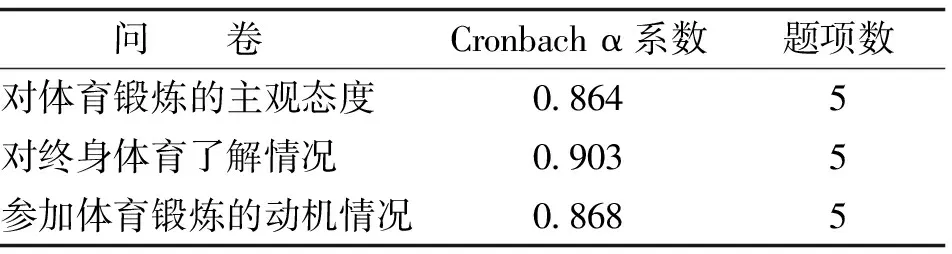

本研究采用Cronbach α系数来检验量表的信度。“对体育锻炼的主观态度、对终身体育了解情况、参加体育锻炼的动机情况”调查问卷的Cronbach α系数统计值如表2,各问卷的Cronbach α系数均大于0.8,说明信度较好。问卷信度分析统计值如表2所示。

表2 问卷信度分析统计值

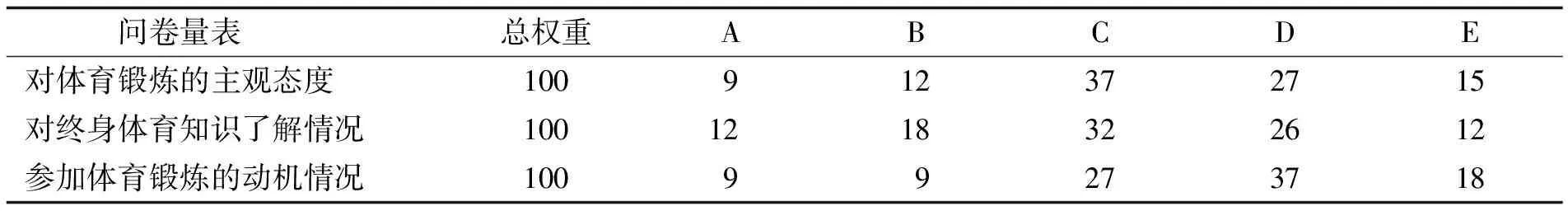

大学生体育锻炼主观能动性调查总量统计情况如表3所示。

表3 大学生体育锻炼主观能动性调查总量统计表(%)

从“对体育锻炼的主观态度”来看,42%的学生主观态度较为欠缺,认为体育锻炼是被动的。在“对终身体育知识了解情况”中,基本呈现出“正态分布”的状况。说明近年来随着我国高校体育新课改的步伐不为加快,要求在传授体育锻炼方法的同时,更加注重学生的相关体育理论知识的学习,使得学生们对相关体育知识有了一定的了解。从“参加体育锻炼的动机情况”,有55%的学生没有正确的体育锻炼动机。仅有9%的学生是在兴趣的驱使下参与学校的体育锻炼活动,而大多数学生则对体育锻炼缺乏兴趣。通过问卷调查,总体来看大学生体育锻炼的主观能动性还存在很大欠缺。

2 大学生体育锻炼缺少主观能动性的原因分析

2.1高校对大学生体育锻炼主观能动性的培养不够重视

当前,高校毕业生的就业形势日益严峻,许多高校将自己的主要力量放在学生就业、招生、规模扩张及教学的提档升级上,对于体育课则是处于本着完成上级教育主管部门的目标要求状态,并没有将培养学生的体育锻炼主观能动性作为自己的主要工作任务。同时,许多高校将体育教学和选项课的重点放在“精英教育”上,而非“大众体育”,使得一些科目的开设更加符合“竞技体育”的要求,没有将满足大部分普通学生的体育需求放在首位。

2.2体育教学方法枯燥而单调

在调查中了解到,当前许多高校的体育教学仍然是“你听我讲、我做你看、看完再练”的“灌输式”教学,教学手段僵化,无法在教学中激发学生体育锻炼的动机。在教学过程中,仍然以传统的“三基”为主,没充分的考虑学生学习的态度、方法等方面的因素,教学方法千篇一律且脱离实际,手段滞后僵化,从而使得学生更容易产生心理情绪枯竭,不但对体育课缺少兴趣,甚至对体育教学产生厌倦、反感的心理,更谈不上主观能动性的养成[2]。

2.3缺少体育锻炼平台和项目

在调查中发展,一些学生虽然体育锻炼的需求还是很旺盛,但是苦于学生缺少自己喜欢的体育项目。例如:有的男生不喜欢篮球、排球、足球等传统的竞技体育,而喜欢台球、保龄球等休闲体育运动,有的女生对于枯燥的体操动作不感兴趣,但是很喜欢练瑜伽。久而久之,学生喜欢的体育项目得不到满足,使其主观能动性消退。终其原因可以发现,当前大学生由于就业压力大,学生们大多忙于“考证”“过级”“毕业设计”等,参与这些竞技型、精英型体育项目的时间较少,而体育锻炼的需求主要为现代休闲类、健身类项目,而学校体育项目与平台的缺失,则无法满足学生这些体育需求。

3 增强大学生体育锻炼主动能动性的对策

3.1提高高校对大学生体育锻炼主动能动性培养重视程度

高校要不断提高对大学生体育锻炼主动能动性培养重视程度,要深刻的认识到,大学生体育素质的提高关系到未来我国的社会主义现代化建设,以及“中国梦”的实现。未来社会不但需要专业素质强的人才,更需要拥有健康体魄的人才,“青年强则中国强”,要将大学生的体育锻炼上升到战略的高度,而不是仅仅为了完成上级教育主管部门的验收与考核。更不是简单的进行精英的选拔、竞技体育的开展,为了学校的影响力来进行优秀运动员的培养,而是要引导更多的人主动参与体育锻炼,使其养成终身参与体育锻炼的良好习惯,为未来的就业与生活打下坚实的基础。要赋予体育课、体育选项课更高的“学分”,使学生的毕业与体育锻炼相联系。高校要进一步增加对体育设施的投入,加快大众类、休闲类体育场馆的建设,保证学生参与体育锻炼所必须的器材、场地等。将体育教育的开展纳入年度计划与学校规划中,真正的将学生的体育锻炼重视起来。

3.2创新体育教学方法

要不断创新传统体育教学方法,将灌输式、填鸭式的体育教学方法,转变为启发式、任务驱动、合作探究、情境模拟、游戏式等多种教学方法,使学生“抱着兴趣学”,让学生身心“动起来”。使学生的“要我锻炼”转变为“我要锻炼”。在教学过程中,要真正做到“老三基(基本知识、基本技术、基本技能)”向课改后体育课程的“新三基(学生的认知、心理情感和行为表现)”转变。通过不同体育教学方法的组合,激发学生的锻炼主观能动性。例如:在学习篮球传球和投掷时,可以通过游戏的方式来进行,将学生均分为两个小组,划定一定区域。教师在篮球场上设置“投掷区”,让几组同学“轮番上阵”,一组学生在投掷区时,别外组的学生向这组同学脚上投掷“篮球”,在“投掷区”的学生碰到篮球后自动转入另一组同学,这样轮番交替,不但锻炼了学生的灵敏性,还锻炼了学生投掷的准确性与球感。同时,在投掷区也可以练习篮球的“传球过人”,要求投掷组的学生进行传球的时候,球必须经过“投掷区”,而在“投掷区”的学生则负责“拦截”和“抢断”。最终,使学生在游戏中增强对篮球运动的“主观能动性”,做到了“在学中玩、在玩中学”。

3.3拓展体育锻炼项目和平台

体育锻炼项目的设置要能够紧贴当代大学生的生活和学习,与之密切的衔接。体育项目在内容上、时间上,均能够满足当前大学生的“快节奏”学习生活,满足学生的审美、兴趣需要,才能够充分的激发其主观能动性。一方面,要拓展传统体育课的平台。在遵循新课标和教材的基础上,开发更加适合学生“品味”的锻炼项目,使学生“流连忘返、兴趣使然”。例如:针对女学生的兴趣特点,将传统的体操教学改编为瑜伽教学或健美操教学,针对男学生的兴趣特点,针对目前大学生们对街舞比较喜爱的现状,可考虑将体操教学与街舞相结合,让学生自行对体操动作进行改编,分成不同的小组,组织街舞竞赛,比一比哪组同学将两者结合的最为密切,更大限度的保持了体操的原汁原味,又有创意。通过这样的活动,构建更加兴趣盎然、生机勃勃的体育课堂。另一方面,要拓展学生的课外活动平台。情感教育理论认为:“只有对学生进行有效的‘激情’才能更好的激发学生的主观能动性”。要通过课外体育运动,使学生不再受传统课堂的制约,能够根据自己的爱好选择新潮的体育项目,在体育运动中寻求刺激,获得新奇的感受。要大力开展“群众性”体育项目,使课外体育活动与学生的生活相结合。例如:根据学生的“生活圈”进行划分,组织学生开展“宿舍休闲运动会”,大力开展学生喜闻乐见的台球、羽毛球等项目。在学校建设“简易式保龄球馆”,满足学生在课余时间的锻炼需求。

总之,要想培养学生的体育意识,养成良好的锻炼习惯,就必须激发学生体育锻炼的主观能动性。在未来的发展中,只有进一步提高高校对大学生体育锻炼主动能动性培养重视程度、创新体育教学方法、拓展体育锻炼项目和平台,才能更有效的激发学生的主观能动性,使学生成为体育锻炼的“主人”。

[1]赵萌.高校大学生体育锻炼行为的取向研究[J].黑龙江科技信息,2008,12(11):25.

[2]文瑾.构建大学生体育与健康教育的新模式[J].体育科技文献通报,2014,25(2):20.

[3]邹春辉.高校体育新课程教学与大学生体育锻炼习惯分析[J].吉林省教育学院学报(中旬),2014,30(2):15.

(责任编辑胡安娜)

2014-6-27

庄志彬(1975-),福建泉港人,硕士,讲师,研究方向为体育教育训练学。

G 641

A

1674-9545(2014)03-0112-(03)